载人航天器密封舱内一氧化碳安全控制

2018-12-19俞进

俞 进

(中国空间技术研究院 载人航天总体部,北京 100094)

0 引言

载人航天器密封舱构成一个特殊的密闭环境。为保证航天员的在轨生命安全和正常工作生活,舱内的环境控制,特别是舱内有害气体控制尤为重要。密封舱内使用了大量非金属材料,安装了许多产品设备,在舱内密闭环境中,材料脱气、设备泄漏等都有可能产生有害气体,对航天员的身体健康产生不良影响[1],其中一氧化碳是一种可对航天员的生命安全造成很大威胁的有害气体:它无色、无臭、无刺激性,几乎不溶于水,被人体吸入后会造成心血管系统和神经系统缺氧,轻者使人头痛、恶心,重者导致昏迷、惊厥甚至死亡,因此,必须引起高度重视。

一氧化碳是航天器密封舱内空气质量控制中需要重点关注的污染物之一。本文分析了载人航天器密封舱内一氧化碳的产生来源,结合国外航天器研制经验提出了一氧化碳的控制浓度要求,研究了非金属材料控制使用、火工品泄漏控制、净化通风等控制措施及检测手段,并通过地面模拟试验进行了验证。

1 一氧化碳来源

1.1 非金属材料常温脱气或燃烧产物

载人航天器密封舱内使用了大量的非金属材料,分别用于装饰、密封、隔热和绝缘等方面。这些非金属材料在常温(18~20 ℃)条件下会缓慢地发生氧化降解反应,释放出二氧化碳,以及一氧化碳、烃等有毒成分,从而对航天员生命造成一定威胁。美国“天空实验室”的舱内大气污染物达到81种,“阿波罗”飞船内达到300多种;中国的“神舟”飞船内也测到26种。而几乎所有的常见非金属材料常温脱气的产物中都有一氧化碳,特别是橡胶、树脂、聚乙烯等脱气量更大。

如果环境温度增高,氧化降解反应将加速,则非金属材料特别是聚合材料会发生热分解产生烟雾和蒸气,其中包含更多的有害气体[2]。例如,在航天器返回再入过程中,返回舱与大气层空气摩擦,导致在经过预冷处理后,舱内空气温度仍将高于在轨期间3 ℃左右,达到24 ℃。此时,非金属材料将释放更多的有害气体。

另外,一般地,材料生产出来后在前1~2个月内脱气最为迅速,然后缓慢释放,经过4~6个月后逐渐趋于平缓。因此新出厂的材料马上在密封舱内使用,将会脱出较多的有害气体。如果因为设备过热等特殊原因导致非金属材料发生热分解,则燃烧产物中更会有大量有害气体。“阿波罗4A号”飞船在发射前20天进行地面模拟试验期间,由于飞船控制系统一条电缆短路产生电火花,引燃舱内的可燃材料,加之舱内的纯氧环境加速了火焰扩散,产生大量的一氧化碳和其他有毒物质,最终导致3名航天员中毒身亡[3]。

1.2 人体代谢产物

人体的代谢产物通过呼出的气体、大小便和皮肤排出体外,其中呼气、排便等废物中也会产生一氧化碳。根据人体代谢测量统计数据,人体代谢产生一氧化碳的量为16.2~33 mg/d。在高温、高湿、高负荷等条件下,代谢产物中一氧化碳的量可能也会增加。

空间任务中,人体产生的大小便等废物会通过专门的废物收集设备及时进行收集处理,正常情况下不会有大量的有害气体排进舱内。另外,舱内温湿度环境控制在适宜航天员生活的范围内,飞行程序合理设计也不会使航天员出现高负荷的情况。因此,人体代谢不是舱内一氧化碳产生的主要来源。

1.3 火工品泄漏

载人航天器设备工作时可能产生一氧化碳,如密封控制不好将有可能泄漏进密封舱内,引起一氧化碳浓度的增加。经分析,这类情况主要发生在密封舱内火工品工作时,即在载人航天器返回过程中产生。

返回过程是指从载人航天器在轨飞行期间返回舱段与其他舱段分离时开始,至返回舱段落地,航天员安全出舱期间的过程。期间主要经过返回舱段与推进舱段分离,进入稠密大气层,进入黑障区,拉出减速伞和主伞以及着陆等阶段,经历制动、分离、再入、弹盖、减速伞解锁、抛防热大底、反推发动机点火、着陆切主伞及着陆等事件。而上述事件中,舱段分离、弹盖、抛防热大底、反推发动机点火和着陆等事件中,设备火工品的工作将会引起舱内有害气体产生量的增加,涉及通气阀、非电传爆装置、抛底火工锁、大底天线盖锁和反推发动机等火工品。

火工品内部装有火药,利用装药燃烧或爆炸产生的能量通过驱动机构来完成分离等功能。火工品工作时火药燃烧会产生大量燃气,而燃气中含有一氧化碳、硫化氢等有害气体。虽然火工品内部都采取了严格的密封控制措施,但理论上仍可能有少量一氧化碳等有害气体泄漏进舱内。

2 一氧化碳浓度指标

一氧化碳会给航天员的生命安全带来威胁,因此须对载人航天器密封舱内的一氧化碳浓度指标提出控制要求。

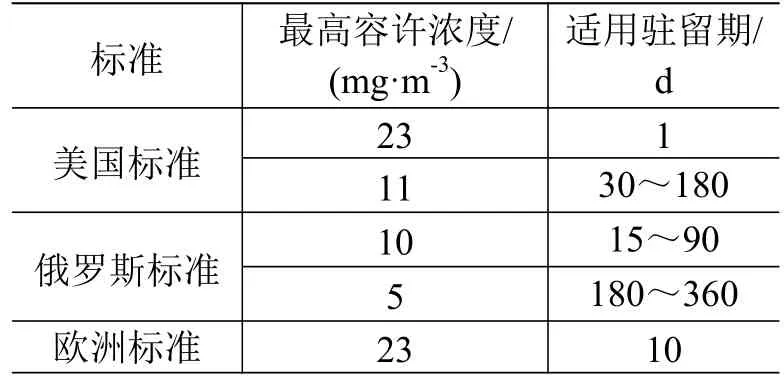

苏联/俄罗斯在《航天器舱内有害气体微量污染物最高容许浓度及清除方法》及联邦国家标准ГOCTP 50804-1995《载人航天器中航天员的居住环境医学:工程要求》[4]中对一氧化碳浓度提出了控制要求。其中,《清除方法》适用于驻留期5~10 d,联邦国家标准适用于驻留期15~360 d。

NASA约翰逊航天中心于1993年/1999年2次公布了对舱内主要污染物的控制要求,并形成了JSC 20584《航天器舱内空气污染物最高容许浓度》[5]标准,适用于驻留期1~180 d。

欧洲航天局作为国际空间站研制的主要合作伙伴,于1997年制定ECSS-Q-70-29A《航天器舱内微量污染物最高容许浓度》标准[6],提出了针对驻留期10 d的控制要求。

各国对航天器内一氧化碳最高容许浓度的具体要求参见表1。

表1 各国航天器标准中一氧化碳最高容许浓度Table 1 The highest acceptable CO density in different standards

3 一氧化碳控制

3.1 非金属材料控制

从非金属材料的选用抓起,禁止/限制一氧化碳释放量大的材料装器使用。

3.1.1 制定非金属材料选用要求

1)材料性能应与其地面及在轨环境相适应,并保持性能稳定[7];

2)材料使用过程中应无污染组分脱出,无刺激性和特殊气味气体产生;

3)材料应不存在相互作用形成易燃、易爆、有毒的二次危险化合物[7];

4)禁用材料不得使用,限用材料满足限用条件后才能使用。

3.1.2 开展非金属材料脱出有害气体筛选试验

制定非金属材料脱出有害气体筛选试验要求,规定密封舱内的材料应进行有害气体试验检测,检测合格的材料方可装器使用;对于检测不合格的材料,需选择其他合格材料进行替换。

试验条件为[8]:温度50 ℃、普通空气(氧含量21%)、1个标准大气压下,材料样品放置72 h,测量脱出气体的种类和含量。筛选试验的合格标准为:脱出一氧化碳含量不大于25 μg/g;脱出总有机物含量不大于100 μg/g;气味指标不高于1.5级,即有气味但不强烈。

3.1.3 开展非金属材料燃烧产物筛选试验

使用非金属材料时应对其燃烧产物中的一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫、氰化氢等6种成分进行测定,6种燃烧产物指标均合格才可装器使用。

3.2 火工品泄漏控制

航天器返回过程中触发的返回舱内火工品包含通气阀、非电传爆装置、大底天线盖锁、抛底火工锁和反推发动机等。

首先需对不同火工品的一氧化碳泄漏量指标提出要求,一般应比整个航天器一氧化碳泄漏量指标严1~2个量级。

然后进行相关火工品的安全性设计,提高其密封性能。火工装置的密封性能包括:产品自身的密封,产品与返回舱体的安装密封。火工装置与返回舱体的安装密封靠2道O形密封圈保证。产品自身的密封通过以下途径解决[8]:

1)选用密封型电起爆器,其极针与本体之间采用玻璃烧结工艺,具有良好的密封性能;

2)起爆器与壳体之间的端面密封面采用“V型封严槽+金属密封圈”形式,同时在螺纹连接处涂适量硅橡胶;

3)在壳体与点火壳螺纹末端增加径向O形圈,避免火工装置发火时轴向冲击对端面密封的影响,提高密封可靠性;

4)在火工装置完成分离功能后,通过纵向槽将药室中的高压燃气迅速泄放到舱外,提高火工装置点火后的密封可靠性。

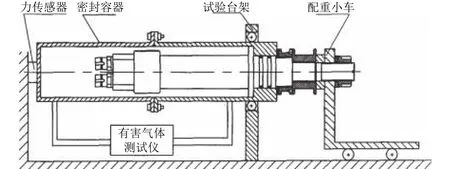

通过对产品进行批抽检和综合点火试验来检测其密封性能满足情况。批抽检试验可通过对火工品内的燃烧腔舱体加压测量计算其漏率的方法,检验装置如图1所示。综合点火试验则是利用模拟舱,将火工品装好并按照工作时序依次点燃,然后对模拟舱内空气中的一氧化碳浓度进行测量。批抽检和综合点火试验结果表明各单项火工品的一氧化碳泄漏量均满足指标要求,才能可靠保证返回舱一氧化碳含量满足医学要求[9]。

图1 火工品检验装置Fig.1 The test device for the pyrotechnics

3.3 净化通风控制

载人航天器需结合舱内通风设计配置净化装置,包括气体净化装置、微量有害气体净化器、净化风机等专用设备。净化器采取物理吸附、催化氧化和化学反应吸收、过滤等方法,能够消除二氧化碳、一氧化碳、甲醛等有害气体;净化风机抽取舱内含有二氧化碳、一氧化碳等成分的空气,经气体净化装置、微量有害气体净化器等净化后回送到舱内。其中一氧化碳采用催化氧化方法进行消除[10]。

航天器舱内净化设备的配置数量应满足在轨飞行任务及返回期间的舱内净化需求。为保证净化风机正常工作,还应采取主备份冷冗余等控制措施。

在航天员穿着舱内压力服期间,还可采取在服装供气通风回路中设置一氧化碳滤除装置,专门对一氧化碳进行吸附净化滤除,从而保证压力服供气的一氧化碳浓度能够满足医学要求。

在飞船着陆后,为保证舱内外通风,应设置着陆通风装置,在通风阀开启后,开启通风机,实现舱内外空气的置换,滤除一氧化碳。

气体净化还应考虑故障情况下的净化需要。如果飞船着陆后返回舱由于通风阀门被阻无法打开,或者在上升段出现海上应急着陆,海浪较大,返回舱通风阀不能正常开启,无法进行舱内外气体交换,则航天员可利用返回舱内配置的氧瓶气源,通过手动操作开启供氧阀实现舱内供氧,同时利用舱内配置的气体净化装置保证(等待)救援期间的舱内有害气体浓度满足医学要求。

4 一氧化碳检测

目前常用的气体检测方法主要有接触式和非接触式2种。常用的接触式检测方法有气相色谱法、半导体法、电化学法等[11-12]。气相色谱法是一种物理化学式方法,用色谱柱分离混合化合物后,可以根据不同气体吸附能力的不同,分析多种气体的种类和数量。该方法常用在定量分析上,具有灵敏度高、速度快等优点,对混合气体的分离能力优于其他方法。半导体一氧化碳传感器是利用半导体元件(如氧化锡等金属氧化物)中添加Pt、Pd等元素与一氧化碳气体接触后发生还原反应,放出的热量使元件温度升高从而电阻发生变化的特性,将一氧化碳的成分和浓度转化成电信号进行监测和报警。该方法其具有较高的灵敏度,且价格便宜。电化学一氧化碳传感器是利用被测气体的电化学活性,在高活性催化剂作用下将其氧化或还原,从而分辨气体成分,检测成分浓度。目前,在载人航天领域,气相色谱法应用得最为广泛。

非接触式检测法是基于气体对光的选择性吸收原理对气体成分进行检测。根据所利用光源不同,非接触式检测法又可分为红外吸收法、激光检测法和紫外检测法。红外吸收法是利用不同气体有特定的红外光谱,通过其在特定波长红外光强处吸收峰值的强度变化来判定气体成分的浓度。该方法具有性能稳定、测量范围广、灵敏度高、准确度高、响应快速、使用寿命长等特点,可同时检测多种气体成分,有良好的选择性,特别适合于对多组分混合气体中某一待分析组分的测量,是目前具有良好应用前景的气体测试方法。而紫外检测法适用范围较小,只应用于检测汞蒸气等少数气体。激光检测技术检测时需配合可调的半导体激光器技术,成本较高,操作较复杂[13]。

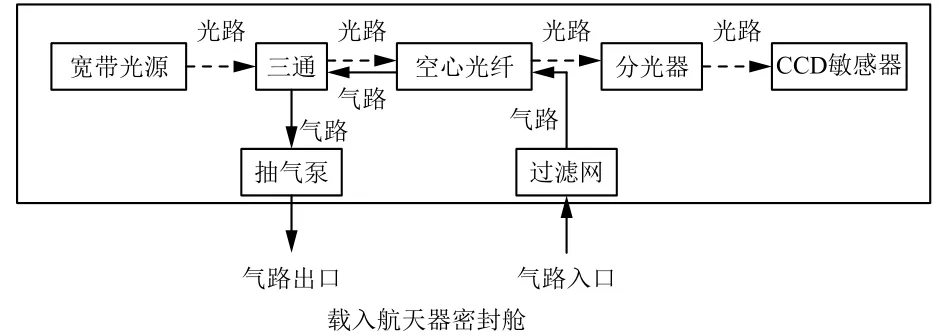

一氧化碳分子光谱是振动-转动光谱,具有强弱2个吸收带[13]。采用红外光谱吸收技术测量一氧化碳已成为国内外众多研究小组的目标。目前我国已利用空心光纤红外吸收光谱法研制出载人航天器专用的有害气体检测装置,具有重量轻、功耗低、灵敏度高、响应迅速等特点,可在短时间内同时检测出一氧化碳等多种气体成分。经过地面封闭模拟舱实验,设备对一氧化碳浓度的检测误差在6%以内[14],满足密封舱一氧化碳检测要求,其测量原理见图2[14]。

图2 有害气体检测设备测量原理Fig.2 Principle of detecting toxic gases

5 一氧化碳试验

5.1 封舱采样

在载人航天器研制过程中,应在地面开展密封舱的封舱有害气体检测试验,用以检测一段时间内舱内总的有害气体浓度情况,对控制措施的有效性进行验证。试验应在舱内设备加电情况下进行,净化装置不必开启。具体方法为:将密封舱封闭一段时间后,不开舱状态采集舱内的气体,进行有害气体的浓度检测。

检测的结果应满足允许的有害气体浓度控制指标。

5.2 有人参与模拟飞行试验

在载人航天器研制过程中,还应开展有人参与的密封舱模拟飞行器任务的综合试验,对一氧化碳等有害气体的控制能力进行综合考核。具体方法为:利用容积、布局、环境等与真实飞行舱段相近的地面模拟密封舱,模拟飞行工况,地面人员按照工作程序开展模拟飞行试验。试验时气体净化装置等净化设备正常工作,试验过程中实时采集舱内的气体,进行有害气体的浓度检测。

检测的结果应满足允许的有害气体浓度控制指标。

6 安全控制效果分析

通过分析确定了载人航天器密封舱内的一氧化碳来源主要为非金属材料常温脱气和火工品泄漏。为此载人航天器制定了非金属材料选用要求,开展了火工品安全性设计,进行了材料的筛选试验、火工品综合点火试验及封舱试验等工作。试验检测结果表明,舱内使用的结构板、泡沫塑料、紧固胶等产生较多的一氧化碳。通过对材料牌号选择和用量方面的控制,能够将舱内本底的一氧化碳含量控制在允许指标内。经封舱试验检测,舱内一氧化碳的本底释放量较小,能够控制在1 mg/m3左右;随着封舱时间的增加,一氧化碳释放有所增加,释放速率满足控制指标,说明非金属材料释放量通过材料筛选得到了有效控制。综合点火试验结果表明,火工品的一氧化碳泄漏量得到有效控制,返回舱内气体一氧化碳含量满足医学要求。气体净化装置、微量有害气体净化器等专项净化试验表明一氧化碳滤除效果明显。最后通过有人参与的密封舱模拟飞行器任务的综合试验,对一氧化碳等有害气体的控制能力进行了综合考核,验证了载人航天器密封舱内的一氧化碳控制效果满足航天员生存要求。

“神舟”系列飞船和“天宫一号”目标飞行器在轨飞行结果表明,载人航天器密封舱内一氧化碳的控制结果满足医学指标要求,有效保证了航天员的在轨健康和安全。

7 结束语

本文通过对载人航天器一氧化碳来源的分析,结合国外航天器研制经验提出了一氧化碳浓度控制指标,研究了非金属材料控制使用、火工品泄漏控制、净化通风等控制措施,制定了非金属材料筛选试验、火工品综合点火试验、封舱采样等试验验证方法。飞行试验结果表明,载人航天器返回过程中的一氧化碳浓度满足指标要求,各项控制措施有效。本方法还可对载人航天器密封舱内其他种类有害气体的控制提供参考。