跨文化管理理论的演进与比较研究

2018-12-19洪惠雨叶欣梁孙瑞红

洪惠雨,叶欣梁,孙瑞红

(上海工程技术大学,上海 201620)

引言

20世纪以来,全球经济大融合步伐不断加快,越来越多的企业选择跨国际经营的方式来实现战略目标。从世界经济角度来看,走向融合的世界经济格局为跨国公司提供了重要的发展机遇。从世界文化的角度来看,多元的文化摩擦、碰撞的过程为跨国公司实现国际化运作增添了很大的挑战。以跨国公司为代表的跨文化组织在全球经营过程中的经营环境由单一同质的文化转变成了多元复杂的文化,并且其商务对象由原来的单向变成了多向,各交流对象之间的相互作用在深度和广度两个层面上都超越了以往的程度,其经营活动越来越多地渗透进文化的色彩,但是这一跨文化现象在20世纪60年代初并没有受到重视。相关数据统计分析显示,在所有的跨国企业经营失败案例中,只有30%是资金、技术等原因造成的,而70%则是由于文化原因导致的经营失败。例如,1998年5月著名的德国戴姆勒—奔驰汽车公司和美国克莱斯勒汽车公司合并成立组建戴姆勒—克莱斯勒汽车公司,但是由于双方公司合并过程没有重视对美德的文化差异,而导致了如此强强联手的结果是在短短的三年合作中,克莱斯勒股票价暴跌一半以上,并将在2002—2004年之内裁员26 000人。由此可见,随着各国跨国公司不断涌现,企业实现跨文化管理至关重要。目前我国跨文化管理的研究远不如国外的深度与广度,也远远赶不上我国全球化发展的步伐。本文总结分析和比较国内外的跨文化研究,并对未来的研究方向进行分析,以期为我国跨国公司进行跨文化管理提供参考。

一、跨文化管理相关理论研究

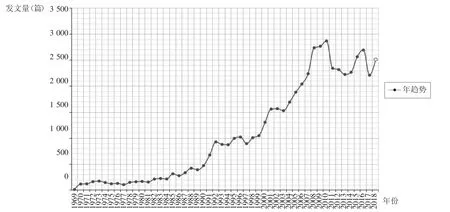

国外对跨文化管理的研究起源较我国早,至今已有百年历史,本文通过运用 Springer Link、ScienceDirect(2009-)、Web of Science(含SCICPCI)以及知网等几种外文文献数据库对 Cross Cultural Management、Cross Cultural、Intercultural、跨文化、跨文化管理等主题、篇名和关键词等进行联合检索,文献检索结果几万余篇,近五十年的文献数量结果(如下页图所示)。可见,该方面的文献总体呈现一个上升趋势,尤其是在2010年以前,呈现的是一个快速增长状态。另外,值得注意的是,其中研究学者以欧美等发达国家为多。这一现象的主要原因在于欧美国家在二战以后迅速向全球实行经济扩张,大力发展跨国公司。但是,大部分的跨国公司在不同文化背景的国家运营时,却因为文化这一因素严重影响其管理效率与企业运行,甚至导致运营不利惨淡收场。因此,欧美的学者为了跨国公司能够有效的解决文化冲突而将研究视角开始聚焦在跨文化管理方面。

从20世纪60年代以来,不少的学者对跨文化管理进行定义,提出跨文化管理(Cross-Culture Management)是跨国公司在全球化经营中,对子公司所在国的文化采取包容的管理方法,并据以创造出企业独特的文化来解决异质文化产生的冲突,从而形成卓有成效的管理过程。但是随着世界格局不断发展,该定义也发生了一定改变。本文认为,其不仅仅指的是跨国经营过程中,更多的是任何的跨文化组织或者个人在与不同文化群体交互作用的过程中出现文化冲突时,能够通过对多方文化的理解、沟通、协调、融合与创新,以此化劣势为优势的管理过程。

近五十年跨文化管理相关外文发表趋势图

(一)跨文化管理的理论演变

1.起源(1960年以前)。跨文化管理起源于早期的古代贸易活动中。早在古代埃及时期,埃及人、腓尼基人、古希腊人就开始了海上贸易,并在贸易过程中逐渐懂得如何与不同文化背景下的人们进行交易。到了文艺复兴时期,丹麦人、英国人以及其他一些欧洲国家的商人更是向世界范围扩张他们的商业版图。当他们在异质文化环境中进行贸易活动时,他们会对异质文化下的语言、风俗习惯、信仰等方面格外重视,以避免文化冲突导致交易困难。后来在中国的汉唐时代丝绸之路开通、茶马古道的兴起以及郑和下西洋等与外国的政治、贸易之间活动逐渐频繁,使得参与贸易的各国人员在彼此交流中开始学习并学会尊重对方的文化习俗,这就是最早的跨文化管理活动。不过这个时期的跨文化管理完全是从事贸易活动的商人的个人经验,有关文化及文化差异的研究也仅仅是人类学家的事情。到了20世纪后期,随着经济全球化的不断发展以及科技的不断进步,企业在多种文化环境中进行商务活动已成为必然趋势。因此,在企业经营过程中,文化的作用越来越大,这也促使越来越多的学者将研究目光聚焦到该领域,跨文化管理作为一门新兴学科逐渐形成并发展起来。

2.形成阶段(1960—1980年)。1960—1980年间,跨文化管理研究领域主要集中在组织行为和管理制度方面,众多学者认为美国以外的国家都有被视为“外国”或“其他”的文化和组织体系。如人类学家克拉克洪、斯乔贝克(Kluckhohn&Strodtbeck)提出的价值双向模型来解释美国与他国之间的文化相似性与差异性。从此,人们才开始意识到,美国跨国公司被认为“完美的”管理模式在其他文化环境下已经显得“不完美”了。二战以后,美日两国的跨国公司迅速向世界扩张,但是美国跨国公司的海外经营结果是竞争力下降、生产效率低、通货膨胀等问题,但是日本却摇身一变成为世界上第二经济大国。如此鲜明的对比下,欧美的企业越发意识到美国管理模式的缺失。因此,众多欧美学者开始以美国视角研究跨国公司经营管理中的影响因素,其中以研究美日企业管理差别的理论居多。通过研究对比美日的企业管理模式和技术、方法、规章以及信念、价值准则这三个维度发现,与日本相比,美国的管理者过分强调技术、方法、规章等“硬性”因素,管理模式过于理性化,对待他国的文化差异反应迟钝等因素导致员工与企业很难建立共同一致的价值观。正是如此,跨国公司才发现管理中出现的文化因素如此重要,这也迫使他们开始从文化差异的角度深入研究跨国公司的管理模式,其中著名的有吉尔·霍夫斯泰德(Geere Hofstede)的文化五维度理论、霍尔(Edward T.Hall)的高—低情景文化理论等。与此同时,有学者开始将文化这一因素纳入管理哲学当中,如美国管理学家哈德罗·孔茨的孔茨模型(Koontz H.)、法默—里奇曼(Farmer&Richman)“外部条件影响”模型等。

3.兴起阶段(1981—2000年)。随着组织结构和过程的研究的不断变化与发展,越来越多的管理者发现公司跨国公司的管理最需要的不是严格的制度控制,而是通过共同的价值观来达到理想的管理。这反过来又导致了对文化意识的更大重视。在此阶段,那些侧重于本质上具有普遍性但在不同文化中表现不同的价值观或核心取向的理论学者们的焦点随着跨国公司的组织结构向“多国”“区域”的演变而发生了变化。如1981年美国管理学家威廉·大内将美国企业的A型企业管理与日本企业的J型企业管理从雇佣、决策、负责、提升、控制、职业发展、员工关系这七个方面进行比较,提出了著名的“Z 理论”。随后,罗兰(Ronen,1985)和申卡(Shenkar,1985)根据1966—1980年对不同文化社会的工作取向和价值观的问卷调研结果提出“文化饼理论”。此时,学者开始逐渐认为跨国公司不仅需要在不同文化的东道国中采取不同的管理制度,其对待员工也需要更多的信任和亲密,并对文化保持敏感,管理模式也更倾向于“软管理”。到了20世纪90年代以后,跨国公司越来越意识到外籍管理人员需要不断学习新的管理技能,以便更加有效地与不同背景文化的下属开展工作。针对跨国公司工作重点的转变,大量的跨文化研究重点也发生了改变。如1991年希南和帕尔默特(Heenan,Perlmutter)总结出四种跨国公司的跨文化管理倾向,并随着研究不断深入,提出了五种跨文化管理模式,即文化支配模式、文化顺从模式、文化妥协模式、文化规避模式和文化协同模式。再到1993年,荷兰管理学者特罗普纳(Trompenaars,1993,1998)通过对50个国家的15 000多名员工的价值观进行调研,提出了“七维世界商务文化图景”理论,并对中日韩管理文化进行比较。此时的跨文化管理的研究通过分析每个国家文化的特点与差别,已经开始运用到企业的管理制度上。

4.全球性的崛起阶段(2001年至今)。在21世纪初,跨国企业的管理层可能不是外籍人士,但是他们领导的是一个全球团队,又或者是他们外籍人士,但是他们领导着所在地以外的多个全球团队或者组织。在他们管理操作中,要求他们能够学习跨文化管理的知识和技能。因此,这个时期的跨文化管理研究更加深入到组织的管理架构,也更加具体到组织的管理模式。如英国剑桥大学权威的管理学教授沃纳(Warner.Malcolm)主持编著的《国际工商管理百科全书》中的“各国和地区管理”章节中描述了世界各国和地区的在企业文化方面的管理模式。国际商务谈判专家、全球化管理有限公司创始人盖斯特兰德(Gesteland R.R.,2003),从四个维度即生意导向型和关系导向型、商务风格中的正式文化和非正式文化、恪守时间和灵活时间文化、情感外向和情感保守的组合出发,概括了跨文化商业行为的八个模式,即构建了“盖斯特兰德框架”。我国的范徵2010年提出了“冰河模型”理论。即从“积雪层”“冰冻层”“河水层这三个层次由外到内构建立体式的“冰河模型”来描述一种在基于生存的文化环境下的管理模式。

通过以上对跨文化管理研究的发展与演进分析可知,最开始的跨文化管理研究起源于对人类行为、理念与文化的关系的研究,其在组织中的研究只涉及组织行为和表层现象的归类,研究层面相对较窄而且需要大量的数据和长时间的观察来支撑整个理论。到了美国跨国公司的挫败,学者才将这方面的研究运用到跨国公司企业管理的过程当中,但是此时的研究大部分局限于美国与他国文化的比较,讨论的问题也是境内的问题或者是假设美国的管理理论将适用于跨国公司的管理,还有一部分的研究是人类学家在侨民跨文化适应上的研究。到了20世纪80年代以后,跨国公司的商业活动不断扩张,不同类型的跨文化研究开始涌现,其研究的方向、深度等都与之前的研究发生了明显的转变,其研究的层面不仅仅停留在单一的企业管理层领域,而是向国际化管理的方向延伸,往往是从全球化的背景出发。跨国公司的跨文化管理不仅是一种管理模式,更重要的是分析各种文化之间的相互作用,仅仅将跨国公司的跨文化管理问题从各种文化维度分析还远远不够。当前的跨国公司已经将跨文化管理作为企业经营管理的重点,该方面的研究也从原来的表象分类过渡到更深层次的全方位、多维度研究,对跨国公司管理的具体实施方案更加具有参考价值。

二、跨文化管理研究的综合比较

从以上跨文化研究内容的演进过程中,不同的学者从不同的维度、方法对跨文化理论提出各自的研究。本文就从文化维度、研究方法、研究角度三个方面综合比较众多的理论,并进行总结。

(一)基于文化维度分析

跨文化管理的研究维度可以总结成三个方面:单一文化、比较文化和跨文化。

1.单一文化。该方面研究多是建立在人类学或者社会学的基础之上,侧重于单一国家的组织管理,这方面的研究为单一文化国家,在单一国家文化的研究提供更加深入、微妙的研究角度,也为国外的管理组织从学术中找到合适的管理策略提供帮助。

2.比较文化。该方面研究倾向于分析两个或两个以上国家的组织管理,并构建出它们之间的文化比较,但是该方面研究过于强调用单一文化来解释跨文化管理现象,忽略其他变量对跨文化管理的影响。

3.跨文化。该方面的研究重点是两个或两个以上国家的组织成员之间的相互作用,由于受到了社会心理学、跨文化交流和跨文化心理学等领域的理论影响,广泛侧重于不同文化的人如何在一个组织中克服文化差异引起的冲突达到合作。此外,从事这一领域工作的学者经常将比较研究中常使用的文化框架与上述领域的理论结合起来,试图更好地理解不同文化人群之间人际交往的动态。一些学者将“跨文化管理”一词看作是对比较文化范畴和跨文化范畴的研究的总体体现,从而拓展了跨文化管理的概念范围,并且该方面的研究深入组织管理框架,对企业的管理模式决策有重要的参考意义。

值得注意的是,有很多的学者认为比较文化管理等同与跨文化管理,但根据后来的跨文化研究发现,使用单一文化框架来解释复杂的多文化现象是阻碍跨文化管理研究的步伐,学者应该将研究重点关注在通过多样化的文化视角、多种文化理论和框架来研究跨文化管理。

(二)基于研究方法的分析

通过以上的分析发现,跨文化的研究始于人类学或社会学,众多的理论建立在数据搜集和理论分析之上,后来随着该方面的研究不断深入和丰富,一大批的学者开始在前人研究基础上进行理论上的逻辑总结和分析并得出结论,为以后的研究提供方向。综合来看,其研究方法可分为两种,一种是定量研究法,另一种是归纳式建立理论方法。

1.定量研究法。跨文化研究的大量数据收集是通过问卷调研或者访谈等方法,并运用因子分析法、最小空间法等进行分析得出结论。这方面的研究广泛运用在管理学、社会学、心理学、语言学、文化学等领域,但是随着世界格局不断变化,各国文化交融速度加快,其搜集的数据局限性不断扩大,从空间和时间双重维度来看其全球适用性有待考量。

2.归纳式建立理论方法。这方面的研究一种是提出自己的文化维度分类,另一种是对前人的维度进行分析提出新的文化维度但不进行分类。从理论到理论,只有少数学者拥有严密的理论因果关系和逻辑方面的交代,更多的研究多是在规范理论分析方面显得欠缺。

(三)基于研究视角的分析

早期的研究更多是人类学家或社会学家对单一国家文化的研究,学者倾向于研究单一文化背景的人们的人际交往、价值取向等方面。随着二战中美国日本之间跨国公司经营结果的明显差距不断引起学者重视,越来越多的学者不仅仅是在人类学或者社会学的角度来研究人类行为管理,更多的则倾向在管理层面对原本不受重视的文化因素进行分析,因此,该方面的研究可以从两个方面进行比较,一种是从人类学视角,另一种是从管理学视角。

1.人类学视角。该方面的研究均是从人类问题出发,从文化、地域等不同的维度将人类文化或者人际交往倾向进行分类。虽然该方面的研究广泛运用在各种领域,尤其是管理学领域,但是其理论是建立在特定研究或者数据的基础之上,对于跨国公司的管理的参考价值会随着全球化格局的改变而有待商榷。

2.管理学视角。该方面的研究逐渐开始意识到跨国公司需要重视文化冲突和矛盾,并且要融合各种文化去创新从而形成新的企业文化。对于跨国公司而言,该方面的研究相比较以上更加具有可实现性,但是多数的学者是在宏观角度提出跨文化管理策略,对于文化差异如何影响企业管理环境、组织运行、组织制度等方面并无详细的研究,因此该方面的理论研究对于跨国公司如何实现完美的跨文化管理的可操作性局限较大。

通过以上综合对比分析可知,建立在大量数据之上的理论运用最被认可,如Geere Hofstede的研究建立在大量的样本数据之上,其研究提出的文化五维度理论最为广泛,为跨国公司进行管理提供了参考。如企业根据霍夫斯泰德的研究可以得出,员工或者管理层在处理最基本的工作、学习、交际问题时,他们会习惯性地根据以往经验去思考和处理,而且不同文化的人的思想、感受和行为都会有所差异。吉尔·霍夫斯泰德的理论不仅对跨文化领域的研究方法产生了重大影响,而且对各个相关学科如社会学、心理学、语言学、文化学、传播学、管理学也产生了巨大的影响。但是由于其当时研究的样本仅仅限于西方的IBM公司的员工,对于全球其他地区的其他职业的研究适用性有待讨论,且随着世界格局、经济、文化的不断发展与融合,该数据是否适用于当今社会有待考量。可见,随着不断变化的全球化进程,跨文化方面的理论研究还需要不断深入与创新。

三、结论与展望

20世纪八九十年代,全球环境瞬间万变、难以描述,“国际化”逐渐被“全球化”取代。企业的经营管理也随着全球化的发展从原来的单向发展向多向发展转变,与多国的商务活动同时开展,各层管理之间从本质上变得更加非线性。到了20世纪90年代以后,跨国公司的管理层更加意识到商务活动跨越商业和政府各个层面的速度比过去几十年更快、更频繁。全球供应链、全球市场、全球信息交流、全球金融体系、全球职业生涯、全球知识共享、全球竞争等都成为常态。跨国公司的经营已经从国际化转为全球化,实现跨文化管理成为必然趋势。通过以上分析可以得出,每一种跨文化管理理论都对当下企业管理和理论发展具有重要意义,但是由于时间和空间的不断发展,文化变量的复杂性和多样性等方面的影响,研究或者管理过程中对以往文献的参考中应该更加慎重,要充分考量已有文化分维理论的研究背景、结论的局限性和应用的前提条件。虽然目前国际上该方面的研究已发展六十余年,成果丰富,但是国内跨文化管理的理论研究略显滞后,表现在实证研究少,数据量少且不全面,多数文献是借用国外的概念和理论对国内问题进行推论性的解释、分析,但是参考的理论是否适用我国国情还需要更加严谨的证明。另一方面,比起全球化发展的速度和深度,该方面的理论研究也需要与时俱进,而不是单纯地从理论到理论式的总结。通过对研究数据的收集、研究区域的扩大、研究层面的细化等改进,该方面的研究会为当代跨国企业进行跨文化管理提供更有意义的参考。