农村女性婚姻迁移者文化融合实证研究

2018-12-07仰和芝张德乾

仰和芝,张德乾

(井冈山大学1.政法学院;2.教育学院,江西 吉安 343009)

一、研究背景

大量农村未婚女性外出务工,是改革开放以来我国农村人口流动的重要特征。从农村到城市、从乡下妹到打工妹、从通婚地域圈的相对封闭到开放,意味着外出的农村未婚女性选择配偶的观念、范围、机会、方式与行为都必然会发生巨大而深刻的变化[1]。伴随这些变化,我国大范围内出现农村女性嫁到异地他乡的婚姻迁移现象。我国农村人口流动将在很长一段时间内持续存在,农村女性的迁移婚姻作为人口流动中的重要现象也会在长时期内持续存在。因此,作为一个特殊的群体,农村女性婚姻迁移者群体的数量规模有日益扩大趋势[1]。

对农村女性婚姻迁移者群体而言,因为婚姻而迁移,她们婚后必然也必须面对新的文化环境,面对因空间变化而导致的语言不通、饮食不适应、风俗习惯不同而引发的文化差异问题。从某种意义上说,农村女性婚姻迁移者的婚姻迁移也必然是一种文化迁移,如何在文化差异中,接触、了解与认同接纳迁入地的文化,最后达成良好文化融合、他乡成故乡,是所有农村女性婚姻迁移者婚后必然和必须面对的问题。目前从文化融合视角关注农村女性婚姻迁移者的研究尚少见,本研究试图通过调查研究,分析农村女性婚姻迁移者文化融合的基本状况,探寻影响农村女性婚姻迁移者文化融合的显著性因素,并揭示农村女性婚姻迁移者群体文化融合的内部差异性,试图为有关部门有效帮助和干预解决农村女性婚姻迁移者婚后文化融合所产生的各种问题提供合理有益的建议。

二、研究设计

(一)主要概念界定

1.农村女性婚姻迁移者

分析已有研究,不同的研究者对因婚姻而迁移的农村女性群体称谓多有不同,同一研究者在不同的时候称谓也有变化,尚未有研究者一致使用的学术称谓。鉴于本研究旨在探讨“迁移”给远嫁至他乡的农村女性文化融合引起的种种影响,本研究的“农村女性婚姻迁移者”是指远嫁到异地他乡并在婚后迁移到配偶原生家庭生活所在地并定居的农村女性群体[2]。

2.文化融合

随着社会的变迁和人们之间联系的日益密切,不同人群之间必然会出现文化融合现象。在本研究中,文化融合是指具有不同特质的文化通过相互间接触、碰撞、冲突、沟通,进而相互尊重、吸收、结合、渗透、接纳并最终形成多种文化特质同时存在、相互影响且融为一体的过程和结果。农村女性婚姻迁移者的文化融合是长期与缓慢的过程。

(二)调查样本选取

农村女性婚姻迁移者分布在全国各地,本研究采取非随机抽样办法确定调查样本,调查样本来自国内19个省(市、自治区),实际发放问卷为1011份。排除无效问卷后,实际获得的有效问卷为960份,本次问卷的有效回收率达87.51%。

(三)调查工具

本研究运用专门设计的 “农村女性婚姻迁移者的文化融合调查问卷”,整个问卷调查内容分为两部分。问卷的第一部分是农村女性婚姻迁移者的主要背景,包括个体及其家庭基本状况、个体基本婚姻状况、迁入地状况及其了解、个体对婚姻迁移的认知及其困难、原生家庭来往与朋友情况五类,共包含34个条目。问卷的第二部分为文化融合量表,量表经试用检验,最终确定17个有研究意义的条目。本量表的内部一致性系数Cronbach’sα为0.866,分半系数为0.841,表明本量表信度较好。初步试测量表的数据并进行因子分析,提取“语言”、“饮食”、“风俗习惯”3 个因子,3 个因子解释总变异的60.60%,表明量表的结构效度较好;经专家评测,量表的表面效度较好。本量表使用从“极不符合”1分到“极符合”7分的七等级记分法,根据被调查者状况符合程度的不同予以不同分值,被调查者作唯一回答。

(四)数据统计方法

运用SPSS18.0统计软件分析本次调查获得的数据,并使用因子分析、频数描述、均值比较与T检验、回归分析等统计方法对数据进行处理。

三、调查结果与分析

(一)农村女性婚姻迁移者文化融合水平基本状况

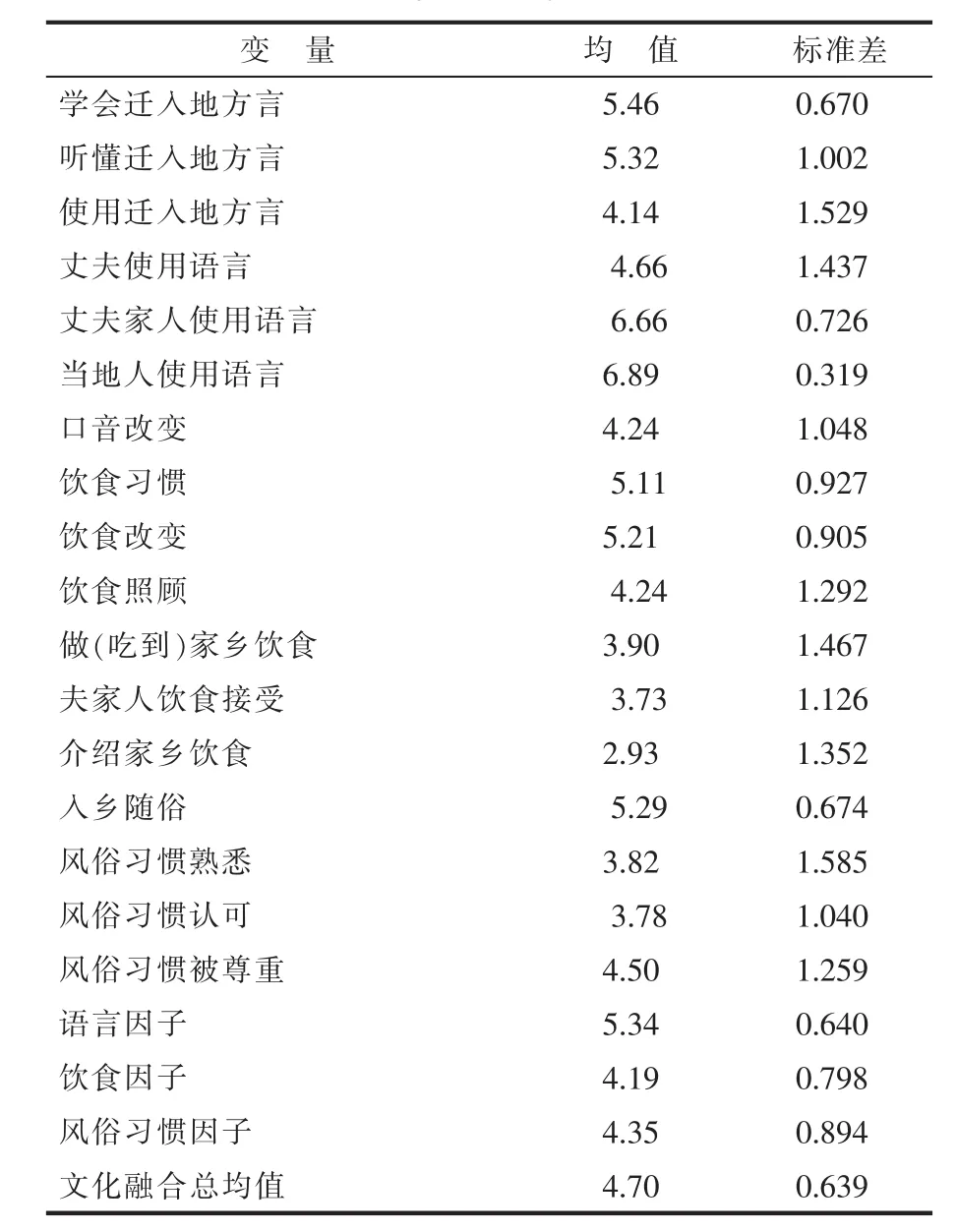

农村女性婚姻迁移者文化融合的基本状况见表1。表1数据表明,被调查的农村女性婚姻迁移者文化融合的“语言”因子均值为5.34,达到较好(5)水平;“饮食”与“风俗习惯”因子均值分别为4.19与4.35,均未达到较好(5)水平;文化融合总均值为4.70,未达到较好(5)水平。

表1 农村女性婚姻迁移者文化融合水平基本状况(n﹦960)

(二)农村女性婚姻迁移者文化融合影响因素的回归分析

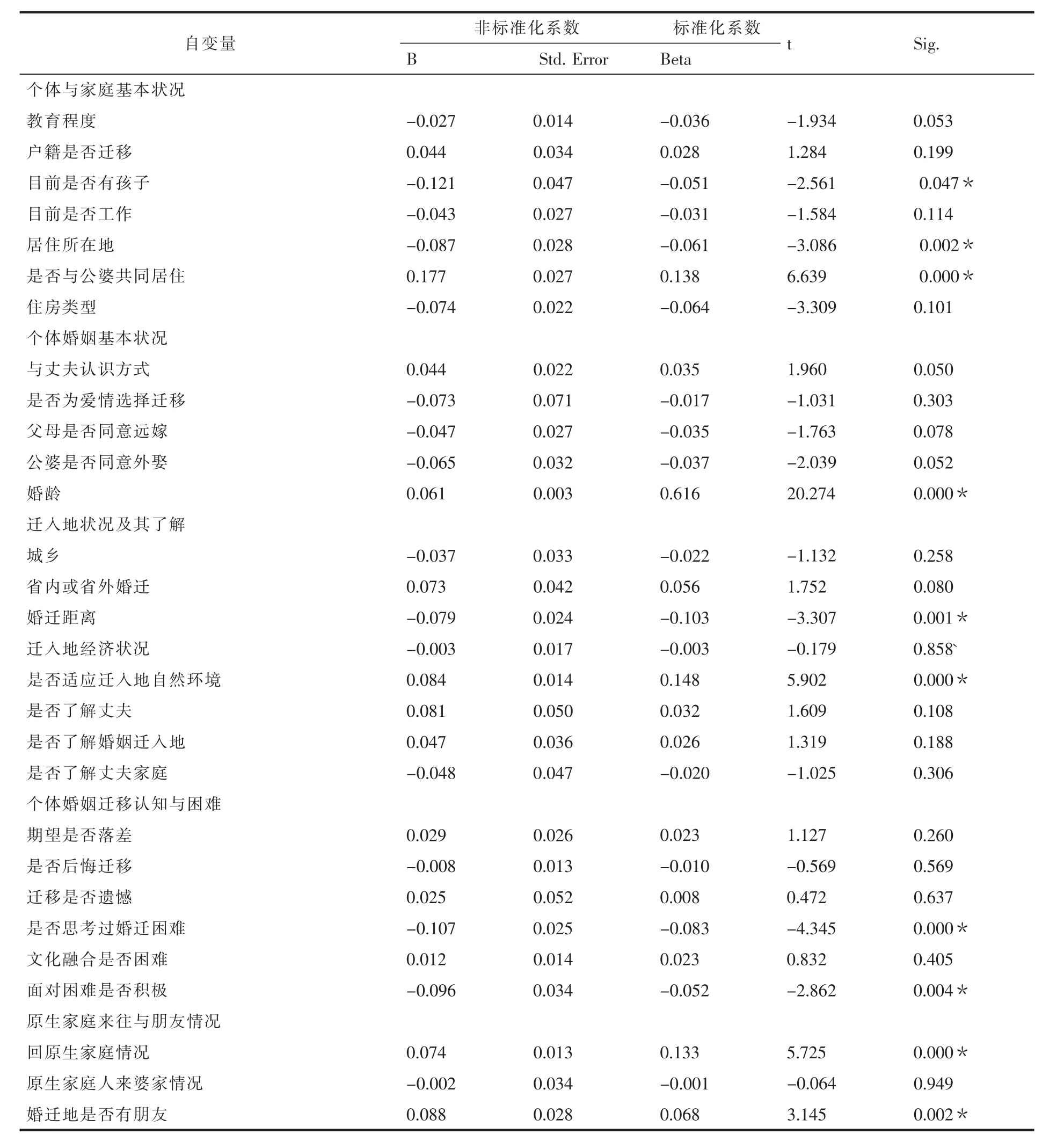

经筛选,本文把被调查的农村女性婚姻迁移者的29条背景信息作为变量进行归类,形成个体及其家庭基本状况、个体基本婚姻状况、迁入地状况及其了解、个体对婚姻迁移的认知及其困难、原生家庭来往与朋友情况共5个类别。把农村女性婚姻迁移者文化融合的总均值作为因变量,把29条背景信息作为为自变量,回归分析农村女性婚姻迁移者文化融合的影响因素。回归分析的具体结果如表2显示。

表2数据表明,在农村女性婚姻迁移者个体及其家庭基本状况的变量中,目前是否有孩子、居住所在地、是否与公婆共同居住3个变量显著影响农村女性婚姻迁移者的文化融合 (p〈0.05);农村女性婚姻迁移者婚姻状况中的婚龄变量显著影响农村女性婚姻迁移者的文化融合 (p〈0.05);农村女性婚姻迁移者婚姻迁入地状况及其了解变量中的婚迁距离、对迁入地自然环境的适应状况2个变量显著影响农村女性婚姻迁移者的文化融合(p〈0.05);农村女性婚姻迁移者婚姻迁移认知与困难中的是否思考过婚迁困难、是否积极面对困难2个变量显著影响农村女性婚姻迁移者的文化融合(p〈0.05);农村女性婚姻迁移者原生家庭来往与朋友情况中的回原生家庭情况、在婚迁地是否有朋友显著性影响农村女性婚姻迁移者的文化融合(p〈0.05)。

表2 农村女性婚姻迁移者文化融合影响因素回归分析

(三)农村女性婚姻迁移者群体内部文化融合的差异比较

本研究采用均值比较与独立样本T检验方法,对迁移到农村与城市、在本省内迁移与迁移到外省、在迁入地常住与不在迁入地常住、目前在工作与目前不在工作的农村女性婚姻迁移者群体文化融合的内部差异分别进行比较。结果见表3-6。

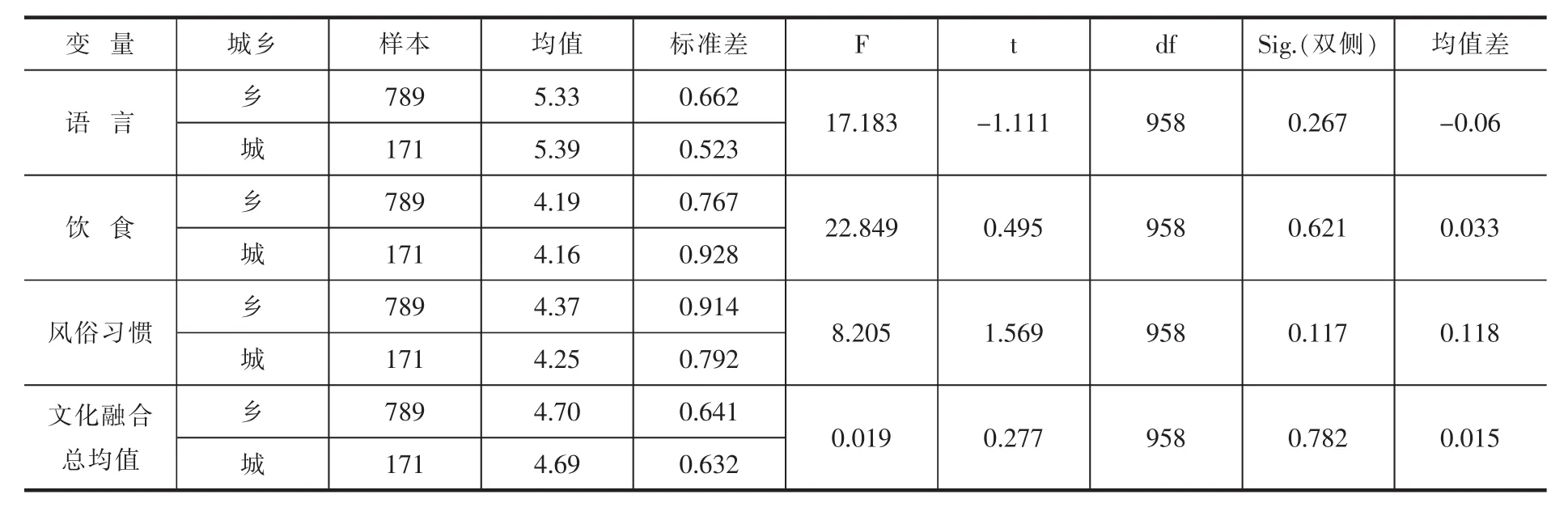

1.迁移到农村与迁移到城市的农村女性婚姻迁移者文化融合均值比较与独立样本T检验

表3显示,789名迁移到农村与171名迁移到城市的农村女性婚姻迁移者文化融合的 “语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子均值分别为5.33、4.19、4.37 与 5.39、4.16、4.25, 三个因子均值均达到一般(4)水平,其中,“语言”因子均达到较好(5)水平;文化融合总均值分别为4.70与4.69,均未达到较好(5)水平。

表3 迁移到农村与迁移到城市的农村女性婚姻迁移者文化融合的均值比较与独立样本T检验

迁移到农村的农村女性婚姻迁移者文化融合的总均值略高于迁移到城市的农村女性婚姻迁移者文化融合的总均值。为进一步比较二者之间文化融合的差异,通过独立样本T检验分析发现:二者的三个因子均值与总均值差异均不具有显著性(p﹥0.05)。

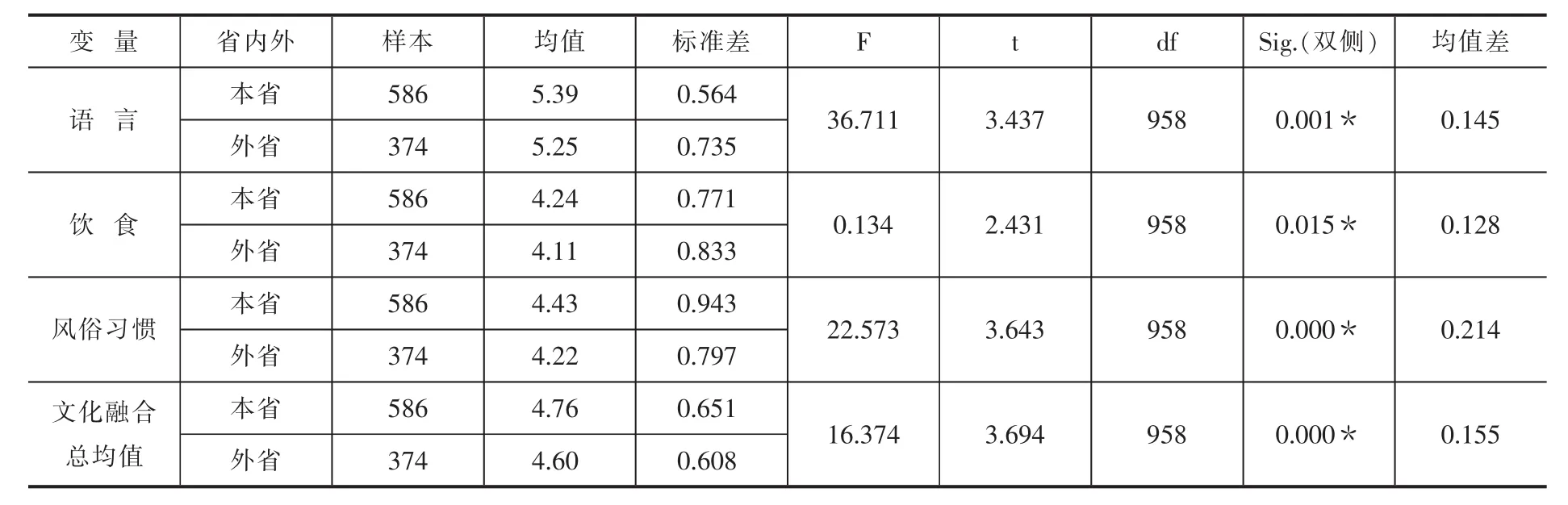

2.婚迁至外省与本省内婚迁的农村女性婚姻迁移者文化融合均值比较与T检验

表4显示,586名本省内迁移与374名迁移到外省的农村女性婚姻迁移者,文化融合的 “语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子的均值分别为5.39、4.24、4.43 与 5.25、4.11、4.22, 三个因子均值均达到一般(4)水平,其中,“语言”因子均值达到较好(5)水平;文化融合的总均值分别为4.76与4.60,均未达到较好(5)水平。

本省内迁移的农村女性婚姻迁移者文化融合的“语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子均值与总均值均高于迁移到外省的农村女性婚姻迁移者。为进一步比较本省内迁移与迁移到外省的农村女性婚姻迁移者之间文化融合的差异,通过独立样本 T 检验分析发现:二者的“语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子的均值差异均具有显著性 (p﹤0.05);文化融合总均值差异具有显著性 (p﹤0.05)。

表4 婚迁至外省与本省内婚迁农村女性婚姻迁移者文化融合的均值比较与T检验

3.常年在迁入地居住与常年不在迁入地居住的农村女性婚姻迁移者文化融合均值比较与独立样本T检验

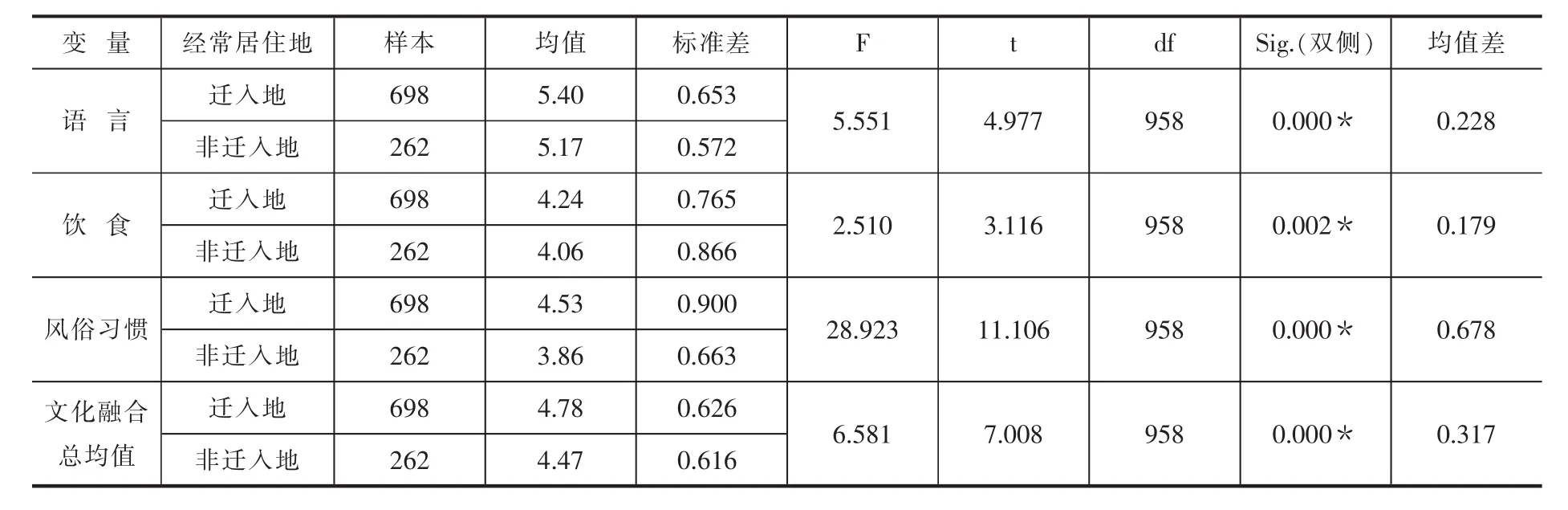

表5显示,本研究中,698名常年在迁入地居住的农村女性婚姻迁移者与262名常年不在迁入地居住的农村女性婚姻迁移者,文化融合的 “语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子均值分别为5.40、4.24、4.53 与 5.17、4.06、3.86。 其中, 二者的“语言”因子均值均达到较好(5)水平;文化融合总均值分别为4.78与4.47,均高于一般(4)水平,但均未达到较好(5)水平。

常年在迁入地居住的农村女性婚姻迁移者文化融合的“语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子均值与总均值均高于常年不在迁入地居住的农村女性婚姻迁移者。为进一步比较常年在迁入地居住与常年不在迁入地居住的农村女性婚姻迁移者文化融合的差异,通过独立样本T检验分析发现:二者的三个因子均值差异均具有显著性(p﹤0.05);二者的文化融合总均值差异具有显著性 (p﹤0.05)。

表5 经常居住地不同的农村女性婚姻迁移者文化融合均值比较与独立样本T检验

4.当前工作与否的农村女性婚姻迁移者文化融合均值比较与独立样本T检验

表6显示,654名当前在工作的农村女性婚姻迁移者与306名当前不在工作的农村女性婚姻迁移者,文化融合的“语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子均值分别为 5.34、4.12、4.20与 5.33、4.33、4.67。其中,二者的“语言”因子均值均达到较好(5)水平。文化融合的总均值分别为4.64与4.82,均高于一般(4)水平,但均未达到较好(5)水平。当前不在工作的农村女性婚姻迁移者的文化融合总均值高于当前在工作的农村女性婚姻迁移者的文化融合总均值。

当前正在工作的农村女性婚姻迁移者文化融合中的 “饮食”、“风俗习惯”的二个因子均值与文化融合总均值均低于目前不在工作的农村女性婚姻迁移者。为进一步比较目前在工作的农村女性婚姻迁移者与目前不在工作的农村女性婚姻迁移者的文化融合差异,通过独立样本T检验分析发现:二者的“语言”因子的均值差异不具有显著性(p﹥0.05),“饮食”、“风俗习惯”二个因子的均值差异均具有显著性(p﹤0.05),文化融合总均值差异具有显著性(p﹤0.05)。

表6 目前工作与否的农村女性婚姻迁移者文化融合均值比较与独立样本T检验

四、讨论

(一)显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素

当前是否有孩子是显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素。究其原因可能是,在陌生的迁入地,一旦有了孩子,对农村女性婚姻迁移者来说,生活的重心就会围绕孩子,为了孩子的健康成长,农村女性婚姻迁移者往往会主动克服文化差异;有了孩子,在抚育孩子的过程中,必然也会增加对迁入地文化的了解。

经常居住地差异是显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素。究其原因是,农村女性婚姻迁移者婚后在婚姻迁入地常住,才能在日常生活和工作中,慢慢了解迁入地的文化,逐渐学会运用婚迁地的语言,慢慢习惯婚迁地的饮食,逐渐了解并接受婚迁地的风俗习惯。

是否与公婆共同居住是显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素。分析其原因是,与公婆共同居住,在与公婆必然的日常生活互动中,农村女性婚姻迁移者能更快熟悉与运用迁入地语言,更快了解与熟悉迁入地的饮食与风俗习惯。邓晓梅[3]、仰和芝[4]等人的研究也证实,农村女性婚姻迁移者与公婆共同居住能更快熟悉婚姻迁入地文化。

婚龄是显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素。原因显而易见,随着婚龄增长,农村女性婚姻迁移者会逐步熟悉迁入地的语言、饮食,也会慢慢入乡随俗。谭琳[5]的研究也证实,随着时间的推移,农村女性婚姻迁移者会慢慢接纳迁入地的文化。

婚迁距离是显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素。究其原因是,婚姻迁移的距离有差异,于农村女性婚姻迁移者而言,其家乡与迁入地的文化差异的程度就不一样,需要应对与克服的文化融合问题及其难度也不然不一样。这与谭琳[5]、刘芝艳[6]、陈业强[7]等 人的研究结果一致。

适应迁入地自然环境状况是显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素。究其原因有可能是,到异地他乡,首先面临的是对迁入地的自然环境的适应,农村女性婚姻迁移者假如不能适应当地的气候、水土等,不仅影响其身心健康,还影响其对迁入地的热爱度与归属感,最终导致其不能顺利接受与认同迁入地文化。

婚前是否思考过婚迁困难是显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素。究其原因是,若结婚前思考过婚姻迁移将引发的问题与困难,从文化方面来说,表明农村女性婚姻迁移者能理性和客观地看待迁入地文化与自己家乡文化的差异,做好了应对文化差异的思想准备,这必然有助于其文化融合。

是否能积极面对婚姻迁移困难是显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素。究其原因,面临婚迁必然要经历的因文化差异引起的文化震惊、碰撞、冲突与不适,农村女性婚姻迁移者只有积极面对,主动调适,才能随着时间的推移,慢慢妥善处理语言、饮食与风俗习惯差异,融入到迁入地的文化中。这与陈业强[7]的研究一致。

在婚姻迁入地是否有朋友是显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素。究其原因是,婚后在迁入地如果有女性朋友,与朋友交往互动本身有利于熟练使用迁入地语言,与朋友的日常生活交往有助于加深对迁入地饮食习惯、风俗的认知。

回原生家庭情况是显著影响农村女性婚姻迁移者文化融合的因素。究其原因是,农村女性婚姻迁移者回原生家庭,充当着迁入地文化代言人角色,她们会给家乡人介绍迁入地的饮食、风俗习惯;反之亦然。可见,农村女性婚姻迁移者担当的文化使者与文化代言人的角色必然有助于促进其对迁入地文化的认识和了解,消除对迁入地文化的歧视和偏见,有利于文化融合。谭琳[5]、邓国彬[8]、马丽[9]、甘品元[10]、陈业强[7]等的研究均认为农村女性婚姻迁移者在迁出地与迁入地的文化传播与交流中起到了一定作用。

(二)农村女性婚姻迁移者群体内部的文化融合差异

在本省内婚迁的农村女性婚姻迁移者文化融合的“语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子均值与总均值均高于婚迁至外省的农村女性婚姻迁移者,差异均具有显著性。分析其原因可能是,农村女性婚姻迁移者婚后迁移跨越的区域距离越远,语言、饮食与风俗习惯与家乡的差异就会愈大,遇到的问题就会愈多,文化融合必然就会愈困难。这与谭琳[5]、刘芝艳[6]、陈业强[7]等人的研究结果一致。

常年在迁入地居住的农村女性婚姻迁移者文化融合的“语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子均值与文化融合总均值均高于常年不在迁入地居住的农村女性婚姻迁移者,差异具有显著性。其原因不难理解,常年在迁入地居住,农村女性婚姻迁移者必然要经常与迁入地居民打交道,能更快熟悉迁入地的语言与风俗习惯,逐步适应与习惯迁入地的饮食。 这与邓智平[11]、游正林[12]、宛敏华[13]等的研究结果一致。

当前在工作的农村女性婚姻迁移者文化融合的“饮食”、“风俗习惯”二个因子的均值与文化融合总均值均低于目前不在工作的农村女性婚姻迁移者,差异均具有显著性。分析其原因可能是,相对于当前在工作的农村女性婚姻迁移者,当前不在工作的农村女性婚姻迁移者有更多的时间与精力熟悉迁入地的饮食与风俗习惯,能更快习惯迁入地的饮食与风俗习惯。这与赵丽丽的研究结果有不一致的地方,赵丽丽[12]认为,工作能促进迁移到上海的女性婚姻迁移者对上海文化的认同,加快文化融合。这有待以后进一步的研究解释差异的原因。

五、结论与对策建议

(一)结论

农村女性婚姻迁移者文化融合的“语言”因子达到较好水平;“饮食”与“风俗习惯”因子均未达到较好水平;农村女性婚姻迁移者文化融合总均值未达到较好水平。是否有孩子、经常居住地、是否与公婆共同居住、婚龄、婚迁距离、对迁入地自然环境的适应、是否思考过婚迁困难、是否努力面对困难、是否有迁入地朋友、回原生家庭情况等因素对农村女性婚姻迁移者的文化融合有显著性影响,农村女性婚姻迁移者文化融合的影响因素呈现多样性。婚迁至外省与本省内婚迁的农村女性婚姻迁移者文化融合的 “语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子差异均具有显著性;常年在迁入地居住与常年不在迁入地居住的农村女性婚姻迁移者文化融合的“语言”、“饮食”、“风俗习惯”三个因子差异具有显著性;当前在工作的与当前不在工作农村女性婚姻迁移者的文化融合的“饮食”、“风俗习惯”二个因子差异均具有显著性。

(二)对策建议

研究结果显示,多种因素影响农村女性婚姻迁移者的文化融合,且农村女性婚姻迁移者群体内部的文化融合具有差异性。婚姻迁移后,农村女性婚姻迁移者要想顺利实现文化融合,迁入地社区、农村女性婚姻迁移者丈夫与家人、迁入地的社区居民、农村女性婚姻迁移者个人,均发挥着一定程度作用,需要共同努力。[15]

1.迁入地社区要积极发挥引导作用。对农村女性婚姻迁移者来说,迁入地社区是农村女性婚姻迁移者婚后生活的重要空间和组成部分,对促进居民之间的文化交往和文化融合起着重要的作用。建议迁入地社区要跟踪了解农村女性婚姻迁移者在文化融合中可能遇到的问题,并及时提供协助和必要的服务;营造开放的氛围,倡导迁入地社区居民与农村女性婚姻迁移者在尊重彼此文化差异中互相包容与接纳;引导并协助农村女性婚姻迁移者成立组织,以此为纽带提升彼此文化融合能力。

2.农村女性婚姻迁移者的丈夫及其家人要积极支持与帮助。婚姻迁移初到陌生的环境,面对全新的文化情境与规范,人生地不熟,农村女性婚姻迁移者接触的除了丈夫,就是丈夫家人,因此,农村女性婚姻迁移者的文化融合需要丈夫及其家人的支持。农村女性婚姻迁移者的丈夫及其家人要以同理心理解其不得不面对的各种文化融合不适,了解农村女性婚姻迁移者面对不同文化可能产生的疑虑、震惊、不确定、不安与不适应等状况,体谅农村女性婚姻迁移者文化融合中种种苦衷;农村女性婚姻迁移者的丈夫及其家人一定要尊重农村女性婚姻迁移者家乡的文化习俗,适当兼而顾之农村女性婚姻迁移者家乡的饮食习惯;农村女性婚姻迁移者的丈夫及其家人要主动协助农村女性婚姻迁移者尽快熟悉本地文化,协助其尽快融入本地人的文化圈。

3.迁入地社区居民要真诚接纳农村女性婚姻迁移者。随着农村人口流动的常态化,农村女性的迁移婚姻也会逐渐常态化。因此,迁入地的社区居民一定要克服地域观念和排外心理,在不同人群文化日益发生碰撞和融合的背景下,以真诚、尊重、平等友好的态度善待和真正接纳农村女性婚姻迁移群体的文化,通过彼此沟通与理解,一起努力形成不同文化的互相融合。

4.农村女性婚姻迁移者要发挥主体作用。对农村女性婚姻迁移者来说,她们婚后的生活过程也是最终达到文化融合的过程。因此,农村女性婚姻迁移者一定要培养一种积极面对不同文化差异的态度,以多元的视野和包容心态看待婚姻迁移带来的种种文化困惑和不适,主动适应迁入地全新的文化,逐步加深对迁入地语言、饮食、风俗习惯的了解和熟悉,最终培养对迁入地文化的认同感和归属感[15]。