非正规垃圾填埋场土壤污染及修复方法探讨

2018-12-06付康,张涵,廖镭

付 康,张 涵,廖 镭

(西南交通大学地球科学与环境工程学院,四川 成都 611756)

0 引 言

随着我国经济的高速发展和居民生活水平的大幅提高,城市生活垃圾产生量与日俱增,城市生活垃圾的污染问题正在变得日益突出。目前,国内城市生活垃圾的处理方式主要有垃圾填埋、垃圾焚烧和垃圾堆肥3种。其中,垃圾填埋具有适用范围广、技术较成熟、操作管理简单、处理量大、投资和运行费用低等特点,是当前国内主要的垃圾处理方式之一[1-3]。

本文以泸州市某非正规垃圾填埋场为例,通过对填埋场场地土壤进行调查取样、土壤污染物检测分析,确定场地主要土壤污染物、污染程度及污染分布状况。在此基础上,结合填埋场场地特征和未来土地规划,制定出一套场地污染治理修复方案,并为类似的非正规垃圾填埋场土壤修复项目提供参考。

1 场地概况

1.1 场区基本概况

该非正规垃圾填埋场位于四川省泸州市北部、泸县东北部,处于四川和重庆两地交界地段。场地多年年平均气温 17.8 ℃,降水量 1 065.4 mm,日照时数 1 397.8 h,无霜期 343 d,相对湿度 84%。填埋场场区位于长江水系北部支流马溪河上游区,整体呈南北走向[4]。根据现场调查,该垃圾填埋场场地周边主要分布有居民、小学、农田等敏感点,并分布有采石场、煤矿场和矿石厂等场地。场地处基岩岩性主要为侏罗系红色、暗紫色泥岩、砂质泥岩夹中细粒砂岩,上层泥岩风化较严重,其发育深度一般为20~50 m,向深部风化裂隙渐行消失。通过场地钻井发现,场地地下水稳定水位埋深约70 m。

长期以来,当地居民利用其地形条件,将未分类、预处理的生活垃圾就地堆放、填埋于此。2016后开始对该非正规垃圾填埋场开展治理工作,对填埋垃圾进行挖掘焚烧处理。虽然目前填埋场内垃圾已经被清理,但通过调查发现,场地内存在土壤污染现象:1)在低洼填埋区,表层土被挖掘清理后,表层土中仍存在大量渗滤液,颜色发黑、乌臭、浓度较高;2)在坡面填埋区,虽然挖掘清理了地表垃圾层,但部分垃圾已深入土壤层,深处土壤存在垃圾的臭味。

1.2 填埋场垃圾来源及渗滤液水质特征

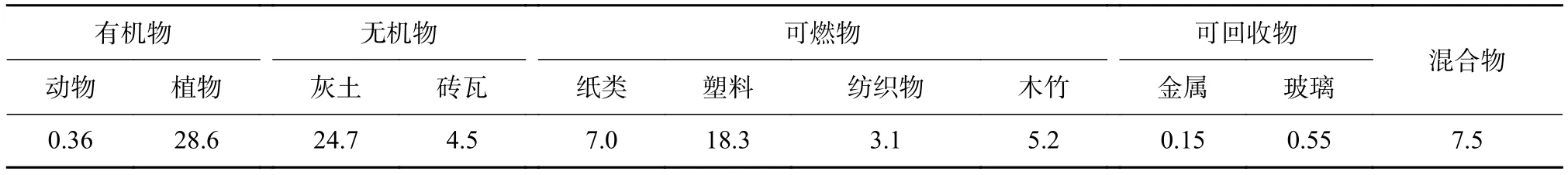

该地区生活垃圾的主要组分为厨余、包装纸、卫生纸、橡塑和灰土等(详见表1)。生活垃圾填埋场污染物主要包括:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、COD、高锰酸盐指数、总硬度、氯化物、铁、锰、挥发酚等;此外还含有重金属、细菌类污染、苯系物、多环芳烃、多氯联苯、二恶英等。

垃圾渗滤液水质有机物成分复杂、重金属、持久性有机物含量高。垃圾中的有机物随着填埋时间增长,发酵产生的渗滤液中有机物大概有至少九十种,包括较小分子量的脂肪酸,分子量适中的黄霉酸以及较大分子量的碳水化合物等[5]。此外,生活垃圾中的厨余、包装纸、卫生纸、橡塑等组分含有苯系物、多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)、二噁英等脂溶性有机物,易随降水进入垃圾渗滤液中。垃圾渗滤液中还含有多种重金属离子,其浓度与所填埋的垃圾组成成分及填埋时间相关。以往研究表明,颜料、废电池和废电器等垃圾中含有汞和镉,防锈金属和废塑料等垃圾中含镉,废弃温度计和报刊杂志中含汞,织物、报纸和杂草等垃圾组分中含铬,塑料(稳定剂)、颜料、油墨、橡胶、蓄电池等含铅。

2 研究方法

2.1 土壤采样

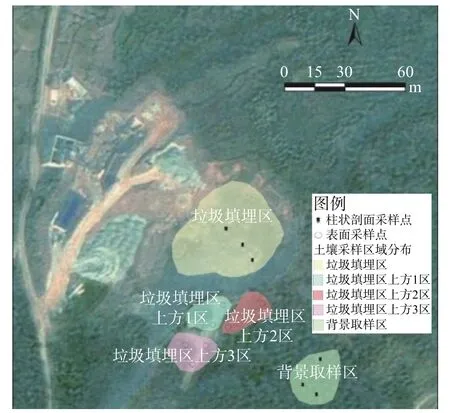

根据对该非正规垃圾填埋场的现场调查,污染场地可划分为两个区块:区块1(垃圾倾倒区)为海拔约340 m的低洼平台,现已清除所有垃圾,地表裸露砖红色泥岩;区块2在区块1正南,由一高约10 m的陡崖隔开,垃圾运输车由区块2倾倒垃圾至区块1,故区块2地表为土壤垃圾混合,地表以下10~20 cm可见紫红色基岩。此外,在区块东西方向约146 m处马尾松林内设置背景采样区(区块3)(如图1所示)。

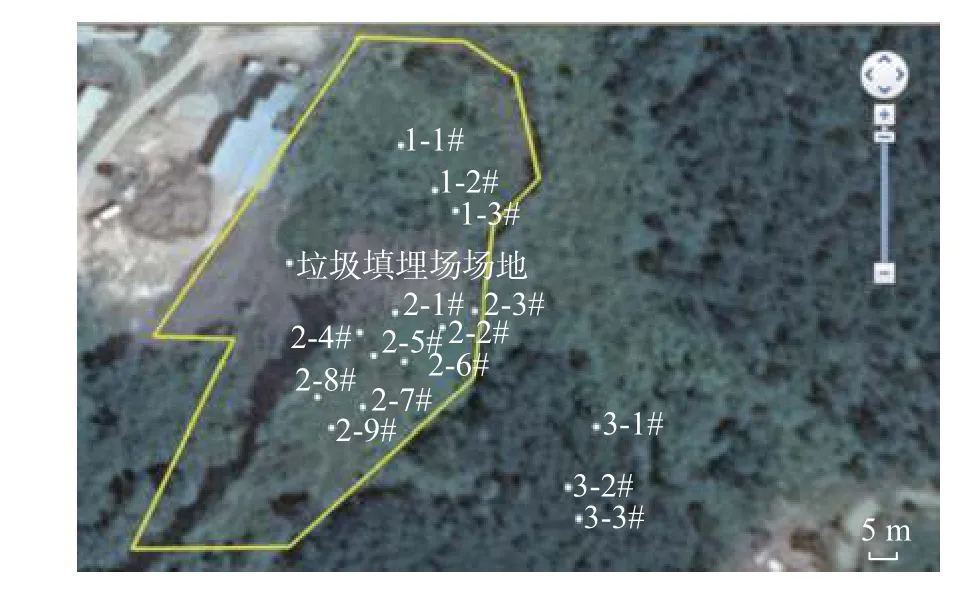

参照HJT 166—2004《土壤环境监测技术规范》和《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定》共布设15个采样点位:区块1内布设3个采样点,区块2布设9个采样点,区块3布设3个采样点(见图2和表2)。每个采样点检测土壤特征理化性质和重金属(镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍)。此外,在3个区块内选取7个代表性混合样品进行重金属和有机污染物综合检测。样品的混合方式为区块1和区块3内设置3个土壤剖面(深度50 cm),取表层 0~10 cm 和 10~50 cm 样品,分层混合后各得2个样品;区块2按垃圾分布情况进一步划分为3个亚区,每个亚区内按随机布点法采集3个表层样品混合得3个表层样品。土壤采样频率为一次性采样分析。

表1 该填埋场生活垃圾构成%

图1 场地土壤分区采样布设图

图2 土壤采样样点布设分布图

2.2 污染物检测分析

垃圾填埋场污染土壤的重金属检测包括:汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、铜(Cu)、镍(Ni)和砷(As)元素。土壤中的砷元素用盐酸-硝酸在沸水浴上消煮进行消解预处理后采用氢化物-原子荧光光谱法测定。土壤中的汞元素采用冷原子吸收分光光度法进行测定。土壤中的铜、镉、铅、镍元素用王水-高氯酸消解后采用国标法原子吸收分光光度法测定。土壤中的铬元素用氢氟酸-硝酸-硫酸消解后,采用国标原子吸收分光光度法测定。

表2 土壤采样点分布情况一览表

垃圾填埋场污染土壤的石油烃采用气相色谱法进行检测;萘、苊和芴、苊烯、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a) 蒽、屈、苯并(b) 荧蒽、苯并(k) 荧蒽、苯并(a)芘、苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝、茚并(1,2,3-C,d)芘采用高效液相色谱法检测;多氯联苯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间对二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1.4二氯苯、1.2二氯苯、1.3二氯苯采用气相色谱-质谱法检测分析。

3 结果与分析

3.1 检测结果

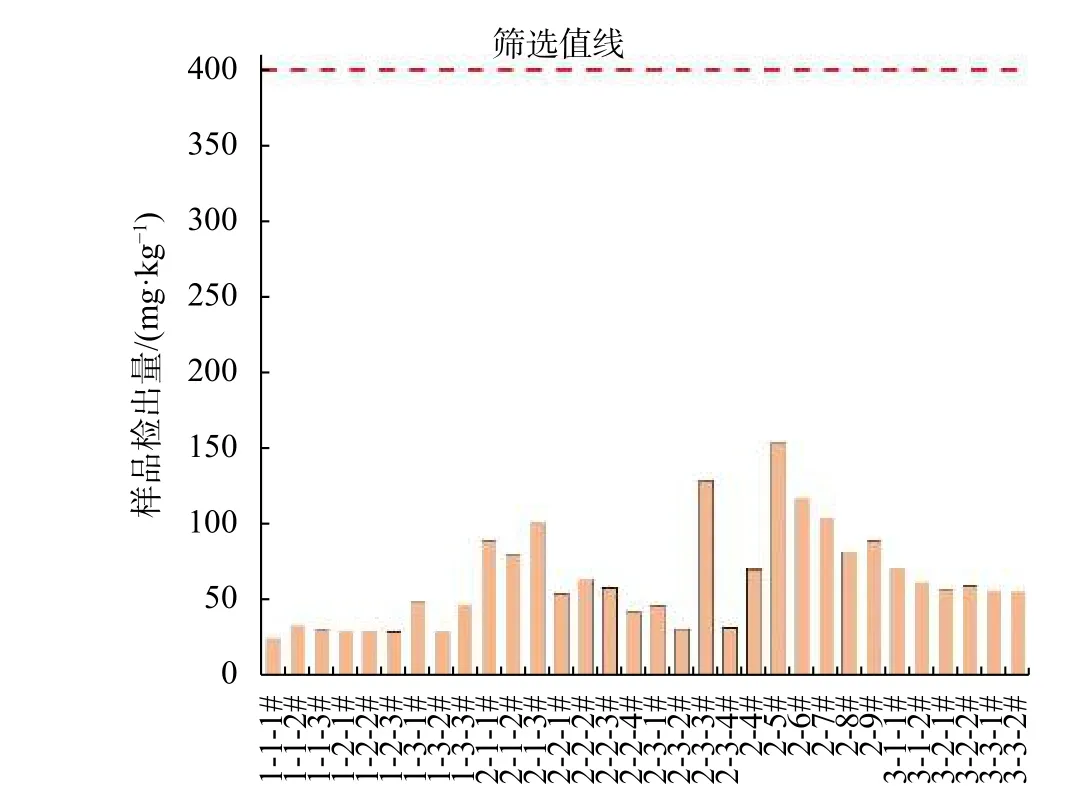

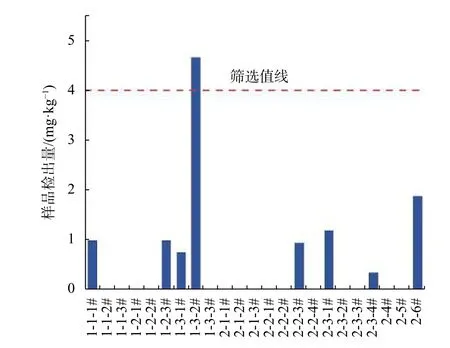

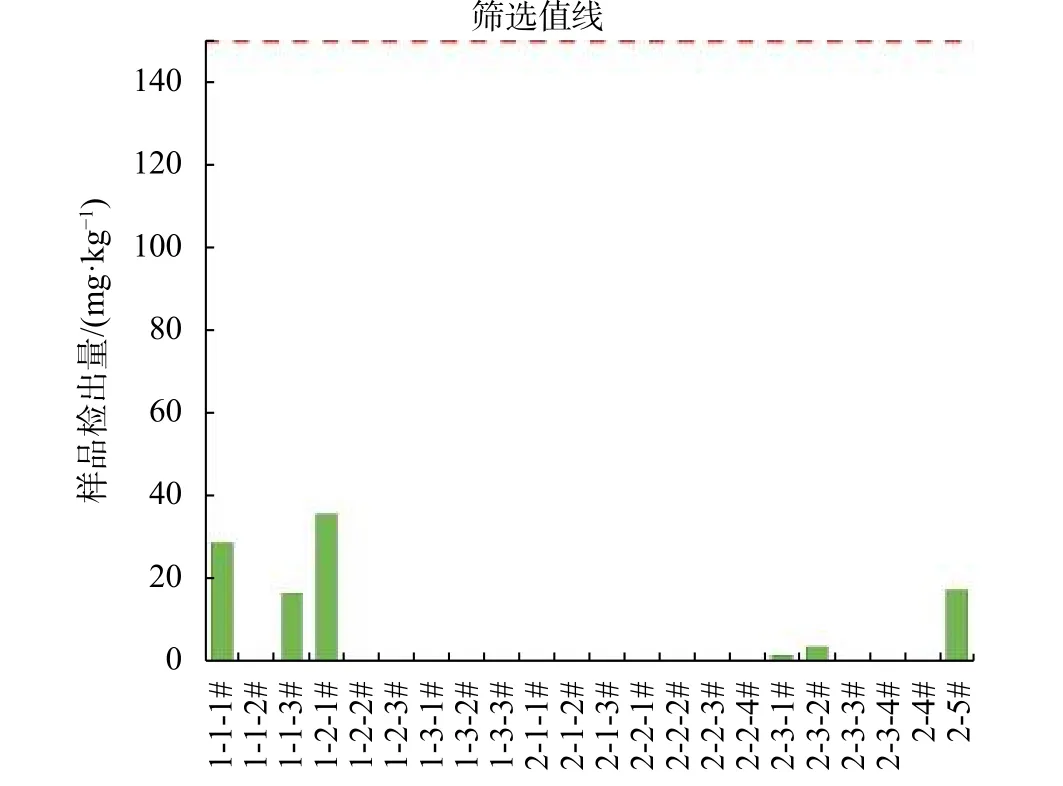

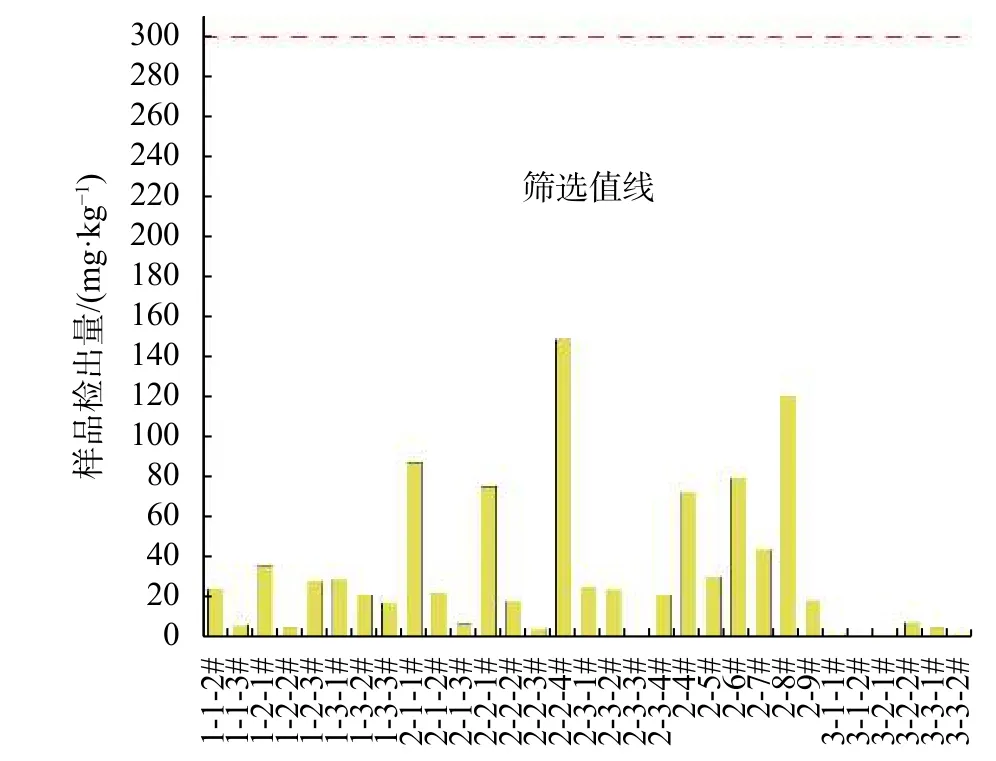

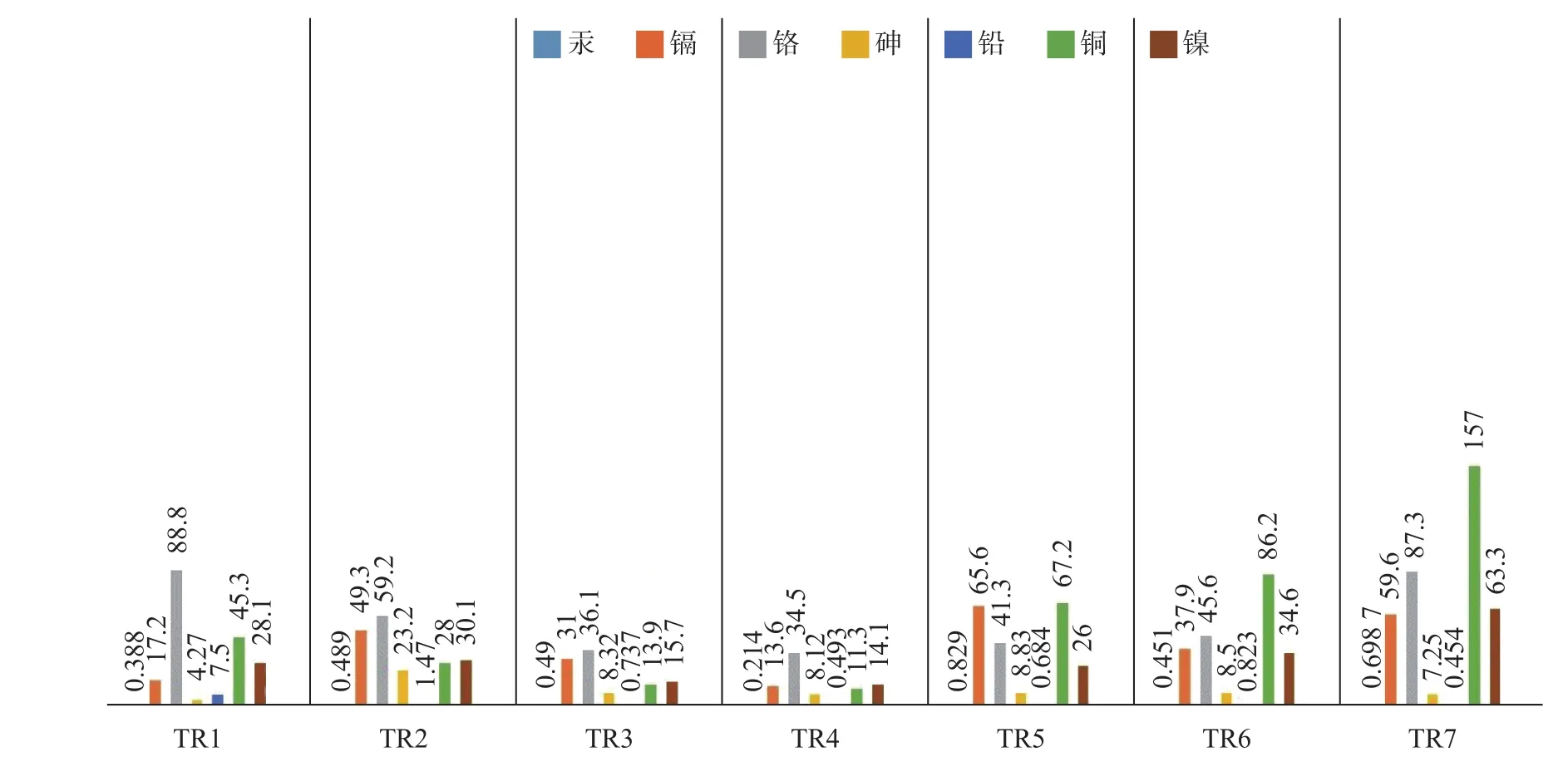

对采集土样进行检测分析,根据分析结果绘制7种重金属检测图(图3~图10)。筛选值采用《建设用地土壤污染风险筛选指导值(3次征求意见稿)》标准和《土壤环境质量标准(修订)(征求意见稿)》(2008)。

由图4、图6和图9可见,土壤样品中铬、镍、铜的含量均远低于筛选值;由图5和图7可见汞与铅各有一个土壤样品含量超出筛选值;由图3和图8可见,镉在区块1和区块2内超标,砷在区块1、区块2和区块3内均超标。

图3 不同取样点土壤镉含量

图4 不同取样点土壤铬含量

图5 不同取样点土壤总汞含量

图6 不同取样点土壤镍含量

图7 不同取样点土壤铅含量

图8 不同取样点土壤砷含量

土壤样品有机物检测结果显示,除了石油烃含量全部检出,其他有机物含量都低于检出限,其含量忽略不计。石油烃的含量为33.9~48.4 mg/kg,筛选值为4 500(参见《土壤环境质量标准(修订)(征求意见稿)》(2008)第二级标准居住用地标准)。由此可见,区域内土壤有机污染物污染等级均为清洁,无超标指标。

图9 不同取样点土壤铜含量

3.2 结果分析

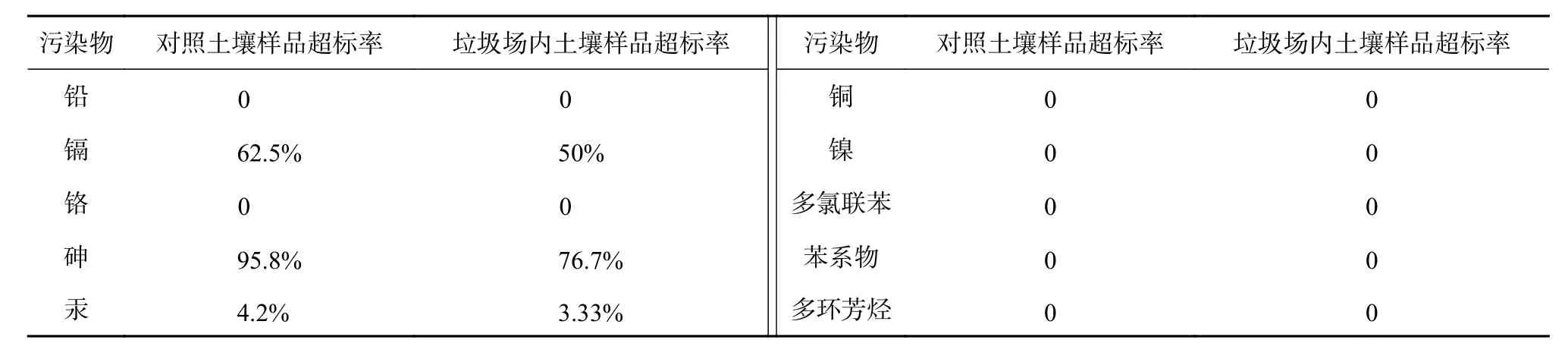

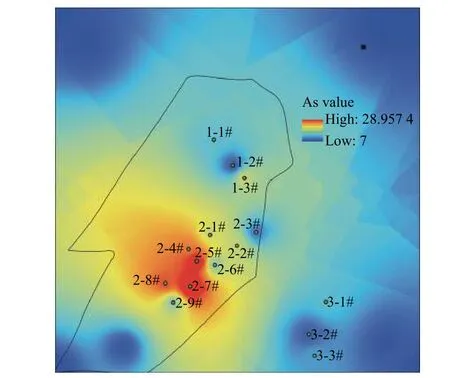

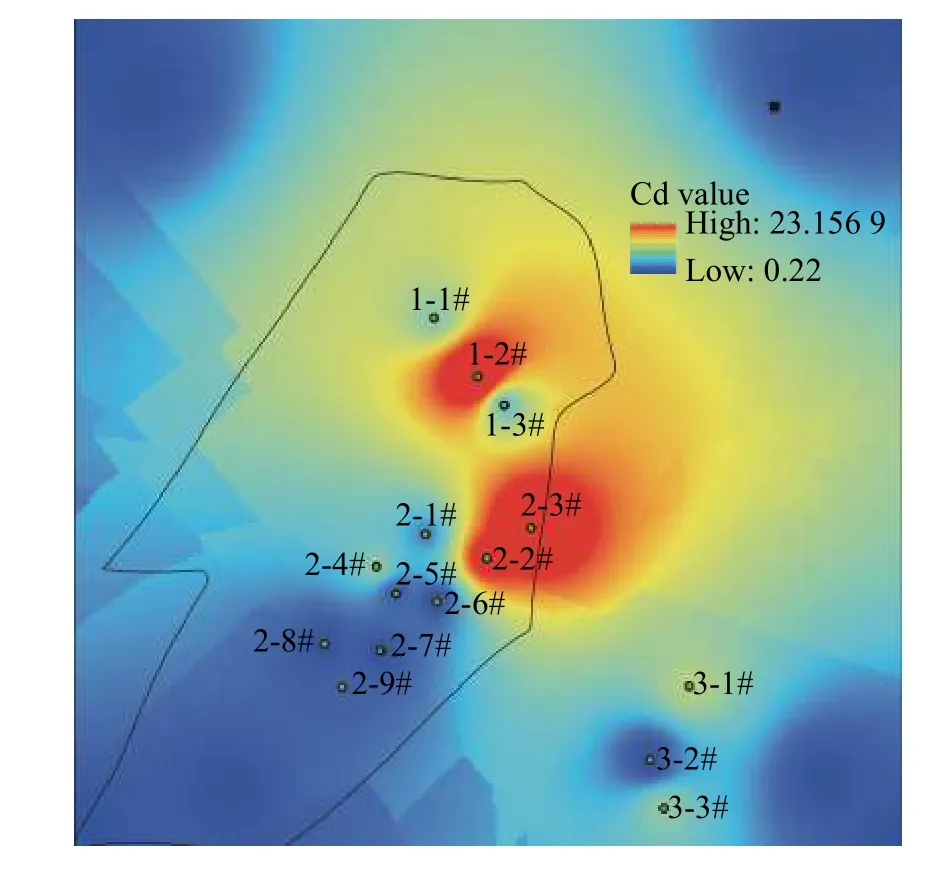

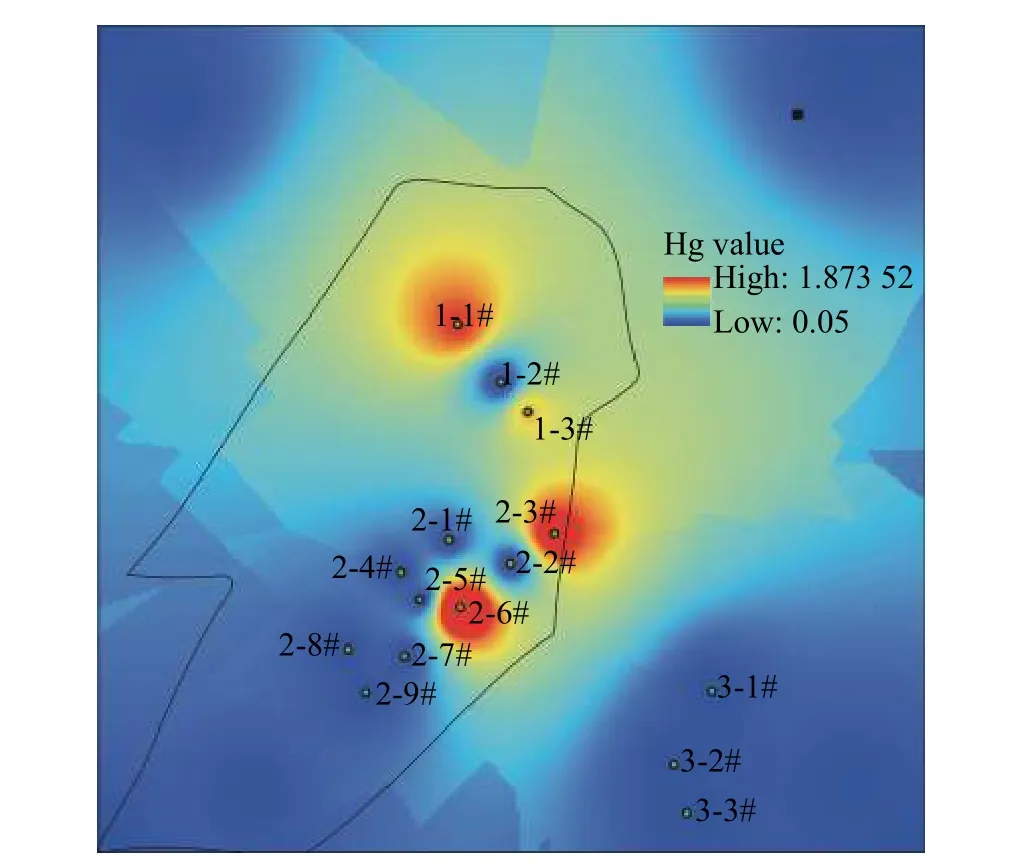

根据上述检测结果,确定本次检测结果中超过评价标准的土壤样品的数量,计算得出各类污染物样本的超标率(详见表3),并绘制超标元素在场区及周边的浓度平面分布图(图11-图13)。

表3结果显示,垃圾填埋场内土壤重金属污染物中镉、砷元素含量严重超标,汞元素有轻微超标,场地内76.7%取样点位的砷和50 %取样点位的镉含量超过《建设用地土壤污染风险筛选指导值(三次征求意见稿)》中二类工业用地筛选值。由内梅罗污染指数法计算得砷污染等级为中度污染,镉为轻度污染,其他污染物,如铜、铅、镍、锌等均未出现超标现象。根据超标元素浓度平面分布图11~图13显示,砷污染区主要分布在区块2,镉污染区主要分布在区块2与区块1的结合部,汞污染区在区块1、2内有零星分布。

4 修复方法探讨

当地政府为进一步改善垃圾场及周边的生态环境,按照该垃圾填埋场场地调查评估确定的土壤污染状况,结合场地土层岩性、结构及理化性质,推荐在重污染区域采用污染土壤挖掘外运烧砖回用,在轻污染区域采用植物-微生物联合修复法对土壤进行综合修复。

图10 土壤重金属检测结果(单位:mg/kg)

4.1 污染土壤烧砖回用

目前,针对污染土壤制砖技术主要为(免)烧砖技术。免烧砖技术,利用分离后的污染土壤,加入一定比例的水泥、粉煤灰等材料后,利用压砖机使其成型,最后进行晾晒风干、养护后达到国家免烧砖标准。易伟等利用南方某垃圾焚烧厂(炉排炉)垃圾焚烧炉渣为原料,配置一定比例额水泥、石灰、石膏、河砂等材料,进行了免烧砖实验研究,对免烧砖成品成分分析发现,炉渣中含有 Pb、Cr、Cd、As等有害元素,但重金属浸出量均未超标[6]。烧砖技术是利用轻度污染土壤进行热分解、加工过程,去除污染成分(或固化土壤重金属),从而达到资源化目的。杨媛等利用广州市李坑生活垃圾焚烧炉渣原料,加入不同激发剂(Na2SiO3、Na2SO4、NaOH)对焚烧炉渣免烧砖性能进行了试验,其重金属溶出量符合GB 3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类水要求[7]。

表3 土壤样品中污染物超标率一览表

图11 土壤中砷(As)浓度平面分布图(单位:mg/kg)

图12 土壤中镉(Cd)浓度平面分布图(单位:mg/kg)

图13 土壤中汞(Hg)浓度平面分布图(单位: mg/kg)

本项目中重度污染土壤挖掘收集后送往附近砖厂烧制成砖,转化更高经济效益。在高温作用下,重金属与粘土发生热反应,以尖晶石结构成分的形式被固定,其矿物晶体结构非常稳定,具有耐酸和耐碱的特点,能长期稳定的存在于获得的烧结体中,无二次污染产生。土壤中的挥发性有机物也将在制砖的高温高热条件下被进一步去除,制砖处理中严格监测和控制制砖尾气,使其达到国家质量要求标准,不对环境和人体构成危害。

4.2 植物-微生物联合修复

污染土壤的植物吸取修复技术在国内外都得到广泛研究,已经应用于砷、镉、铜、锌、镍、铅等重金属以及与多环芳烃复合污染土壤的研究与修复,并发展出包括络合诱导强化修复、不同植物套作联合修复、修复后植物处理处置的成套集成技术。植物对污染点的修复有3种方式:植物固定、植物挥发和植物吸收,应用的关键在于筛选具有高产和高去污能力的植物,摸清植物对土壤条件和生态环境的适应性。如海桐、广玉兰园林植物对重金属的吸收和富集效果较好;山荆子、茶条槭对土壤镉、铅的去除效果好[8]。

植物-微生物联合修复是利用植物生长对土壤中的重金属及有机物进行降解、吸收从而达到修复的目的,联合微生物提高植物修复的能力。到目前为止,国内外已被报道能促进污染物(包括多环芳烃)降解的植物共有500多种,如杨树、柳树、松树、冰草、苜蓿和鹦鹉毛等。

结合该非正规垃圾填埋场场地所在区域的水文条件、土层结构及场地未来用途等场地特征,优先推荐适用于本场地的土壤修复技术。场地内地质构成简单,层次普遍相同,垃圾填埋场场地主要为红层砂泥岩。化学污染物的种类和浓度、在场地中的分布状况及存在介质对于修复技术的选择至关重要。根据场地污染检测结果,场地表层土壤中污染物质为砷、镉等重金属含量较高,有机物含量较低。综合分析国内外植物修复技术的应用案例,对镉有较好去除效果的植物包括:山荆子、茶条槭、苦楝、大叶女贞、雪松;对砷有较好去除效果的植物包括:小叶榕、银杏、女贞、香樟。

综上,本项目对场地内轻度污染的表层土建议采用植物-微生物联合修复的方法进行污染土壤修复。根据场地表层土壤中污染物砷、镉等重金属含量较高,有机物含量较低的现状,结合对超标重金属的去除效果、美观、经济、植物生长等因素优选以下树种:银杏、女贞、香樟、小叶榕、茶条槭、山梨、海桐、广玉兰、合欢、大叶女贞、雪松、桂花、塔柏、黄葛兰树,同时配以草本植物如蜈蚣草、大叶井边草等。该类植物根系可进一步促进土壤微生物的繁殖,为微生物提供生存场所,并可转移氧气促进根区好氧作用的正常进行,根系分泌物还可为微生物提供大量营养物质,刺激根际菌群的生长繁殖,增强降解作用[9]。通过植物和微生物的联合修复有效提高污染物的去除效率。

5 结束语

本文通过对某非正规垃圾填埋场土壤进行布点采样,并对样品中重金属和有机物含量进行检验分析,获取该场地污染因子及数据,确定填埋场场区污染物的分布及超标情况。检测分析结果显示,该非正规垃圾填埋场重金属含量超出参考值的元素是镉、砷、汞,有机物含量极少甚至未检出,且污染物主要分布于采样区块1、2内。据此,推荐在重污染区域,如采样区块1、2内采用污染土壤烧砖回用方式;在轻污染区域,如采样区块3采用植物-微生物联合修复法对土壤进行综合修复。同时,提出二次污染防治建议和跟踪监测措施。

1)建议对污染土壤制砖过程二次污染进行控制。由于采用垃圾污染土壤制砖,其中的污染物种类和数量都远高于常规原材料,因此以这部分污染土壤为原料的砖瓦企业污染物排放标准建议按照GB29620—2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》、GB18485—2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》和GB18484—2001《危险废物焚烧污染控制标准》等标准,对制砖过程中的制砖排放气体进行实时监测,一旦发现排放气体中有污染物超标,应立即停止烧制并采取相应措施进行处理。同时,在制砖过程中,对已制砖块取样进行重金属等污染物浸出检测以确保对环境和相关人群不产生危害。

2)建议场地修复过程中进行跟踪观测。场地的挖掘活动会使土壤中的污染物暴露出来从而发生迁移和转化。如风会促使挥发性污染物挥发,光照会使有机物发生反应或产生分解,降雨和地下水会使重金属污染物发生迁移和转化等。在开挖过程中进行污染物实时跟踪观测,一经发现污染转移,需及时调整修复范围并做响应处理。另外,在开挖过程中还需要进行质量控制,确保分类开挖和开挖到位,在开挖边界和底部要进行取样监测,确保污染土壤如数清除。

3)建议修复后设置若干污染物监测点,对土壤及地下污染物进行跟踪监测,防止突发性事件发生,对周边人群进行健康普查,针对人群普发性疾病,建立相关的预警措施。