以“成长的名义”重新理解课堂

——一位与改革同岁的校长感悟

2018-12-06□王岚

□王 岚

出生在1978年的我,是沐浴着改革开放的阳光一路成长的。在1998年改革开放20周年之际,我如愿以偿地成为了一名光荣的小学教师。而今,又一个20年过去了,作为一校校长的我,迎来了改革开放40周年。

从我自身的求学经历与教学经历、管理经历来看,改革开放40年,教育领域也在不断改革、升级与优化。在我看来,教育改革最终的落脚点,应该是课堂。课堂的变革与创新是最核心、最根本、最有效的改革。

回首40年的成长历程,我在课堂中建构知识、在课堂中提升能力、在课堂中涵养人格、在课堂中生成思想。从学习者到教学者,从教学者再到管理者,身份不断发生变化,但我对课堂的感知、对课堂的情结却始终在延续、一直在生长。可以说,我是在对课堂的理解中不断成长的,同时也在成长中不断重新理解课堂。

一、重新理解课堂,是一种理念的升级

(一)重新理解课堂,意味着“教”与“学”关系的重新厘定

教室和车厢一样拥挤,授课顺序和路线一样固定,教师和司机一样傲慢,学生和乘客一样无奈。曾经有人以这则公交隐喻来形象地描述传统课堂。重新理解课堂,意味着以教师的 “教”为核心转变为以学生的 “学”为核心。走出教师中心的禁锢,走出知识为本的牢笼。教师的重要职责不是思考如何教,而是思考如何促进学生的学。从 “重教”向 “重学”、“传授”向 “体验”、“课本”向“生活”、“他律”向 “自律”、学生“适应教”向教师 “适应学”发生变化。

(二) 重新理解课堂,意味着“教师”与“学生”角色的重新解读

在重新理解课堂的过程中,学生成为真正的学生,教师成为与学生同行的伙伴。把教师的讲堂变为学生的学堂,把沉闷的教室变为生命的原野。小课堂变身为大学堂,小教室就能成就大成长。在这个学习共同体中,学生和教师都是课程的资源,是课程的重要组成部分。每一个人都要参与到课程的决策、设计与实施中来,每个人都是课程的创造者、建设者与获益者。

(三)重新理解课堂,意味着“核心素养”与“教学目标”关系的重新思考

1997年12月,经合组织启动了 “素养的界定与遴选:理论和概念基础”项目。2006年12月,欧洲议会和欧盟理事会通过了关于核心素养的建议案。经合组织、欧盟等国际组织关于核心素养的研究,引发了诸多国家的关注,在国际上产生了广泛的影响。在这样的全球性教育变革呼声中,我国对于教育的聚焦也从基础知识、基本技能的 “双基”到知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的 “三维目标”,再到核心素养,不断呈现出从 “教”到 “育”的深化,努力实现 “立德树人”。

二、重新理解课堂,是一种实践的生长

(一)重新理解课堂,需要我们重新理解知识

1.什么知识最有价值

1859年,英国哲学家、社会学家斯宾塞提出了一个著名命题:“什么知识最有价值?”对于这一经典问题的回答,折射的是每一个人对于教育的不同理解、对于学科的不同定位、对于学习的不同回应。

学生时代的我,每一节课所组成的学习生涯中,最有价值的知识不是孤立的,而是可以生长的,是每一个未知变为已知,并且从已知再次生发出未知。最有价值的知识是能够加以运用的,体现其现实价值的。最有价值的知识是能够启迪智慧的,体现其发展价值的。

成为教师后的我,什么知识最有价值,可能需要综合考虑教材知识、教材衍生的知识以及教材外的知识。思考什么知识最有价值的过程,其实已经具有了潜在的价值。思考的过程,其实就是对于教材全面理解、辩证看待,并且逐步调整,把 “理想教材”加工为“现实教材”,把 “文本教材”转化为 “实践教材”的过程。

2.如何理解教材知识

理解教材知识,需要教师站在三维角度全方位进行分析。也就是说,教师要有全景视野。既要有读懂编者的意图,又要能形成自己的思路,还要能理解学习者的心路。视角不同,所见就会有所不同。

首先是站在学科的角度看,从编者角度思考,教材编写了什么?编写的顺序是什么?为什么要这样编写?

其次是站在教师的角度看,从教者的角度看,知识的逻辑体系是什么?其基础是什么?其发展又如何?怎样的方式适合教学的展开?

最重要的是站在学生的角度看,用学习者的视角看,学习的起点在哪里?学习的关键点是什么?学习的难点又是什么?哪些是可以独立学习的?哪些是需要同伴互助的?哪些是需要大组交流的?哪里是需要教师介入的?

在融合三维视角的基础上,最终形成基于儿童发展立场、兼具学科本质特征、符合个性风格的教学设计。

3.如何整合加工知识

其一是跳出版本看教材。教材就是学生全部的世界,走向世界才是学生全部的教材。做好多种版本教材的加减乘除,用好教材这个例子,把各种适切的资源、各种适合的素材、各种适用的内容引入到学科教学中。聚焦学科核心知识与关键能力,整体重建与局部重构,从而在丰富与简单中找寻到内容的本真表达。

其二是跳出课堂看课程。教学的序列如何设置,不是仅仅根据教参进行,而是根据学生的基础与经验。教学的素材如何选择,不是仅仅根据教材进行,而是根据儿童的生活与需求。教学的活动如何进行,不是仅仅根据经验展开,而是根据学生的特征与个性。

其三是跳出学校看教育。《教育的目的》一书作者怀特海在书中有这样一句表达:“教育的全部目的——就是使人具有活跃的智慧。”用智慧孕育智慧,需要教师站在更广阔的视角进行整合以使其适合。对于学校而言,国家课程、地方课程、校本课程最终要融合成为 “我们的课程”。对于教师和学生而言,国家教材、指定教材、不同版本教材、生活教材,最终要融合为 “我们的教材”。

(二)重新理解课堂,需要我们重新理解学习

1.重新认识大脑

人的大脑是可塑的。不管是在儿童早期,还是在成人时期,大脑都具有生长、变化和适应新环境的潜能。大脑是一个多元的相互关联的网络中心。有效的学习,将增加大脑中神经元之间的连接。简单而言,学习能让我们的大脑发生物理变化。当作为教师的我们能认识到大脑的可塑性时,当作为学生的孩子能理解自己大脑的成长性时,学习就被赋予了更多的价值。我们每一天的学习、每一节的课堂、每一次的对话,都具有了影响当下、更影响未来的深远意义。

2.重组学习结构

“意义是学习的支架”。J.W.威尔逊曾经这样评价,没有学习的意义,我们只会用到大脑中比较低层的部分。学习的意义是多元的,不仅有对于后续知识学习的意义,还有对于人生成长的意义。引领学生认识学习的意义,是每位教师的必修课。

情绪是学习的大门。情绪状态为学习者提供必需的学习动力。当教师怀揣着对生命的敬畏之心,对相遇的感恩之心,用满腔的热忱面对教室中的每一个学生,用满腔的喜悦等待课堂中的每一次分享,用满心的欢喜预约学习中的每一次成长,我们就在为学习谱写积极温暖的情绪乐章。当学习者处于积极的情绪状态,就更容易获得高的思维水平、创造力与成就感。

关系是学习的地基。一座大厦需要一个安全、坚实的地基。同样,学习中也需要稳固、紧密的多重联系。这里的关系,可以理解为所学习知识与原有知识及后续知识之间的关系。关系越紧密,越容易纳入学习者的认知结构。这里的关系,还可以理解为学习者与所处学习场的关系。尤为重要的是在课堂学习中,人与人的关系,包括师生关系及生生关系。交往关系越安全、越和谐,对于学习的促进效应就越大。

3.重构学习流程

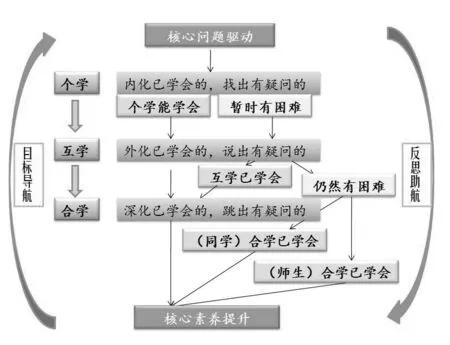

基于意义、情绪与关系对于学习的影响,我们需要重构学习流程。从 “人与自我”“人与他人”“人与社群”三大维度进行整体思考,聚焦 “个体学习”“同伴学习”与 “社群学习”这三种学习方式,并形成基于 “三学”的课堂学习流程。

在 “个体学习”中,引导每一位学生关注自身的学习基础、学习风格、学习优势与学习潜能,尝试自我独立学习,在 “个学”中,与自我对话,进行自主反思。

在 “同伴学习”中,引导每一位学生借助同伴的力量,发挥 “互学”的真正作用,与同伴对话,相互引领、彼此启发、互帮互助、共同进步。

在 “群体学习中”,让 “合学”真正发生,小组中有分工、有合作、有共识、有质疑、有辩论、有倾听、有补充,每一个人都成为学习的分享者与主动的建构者。

学生自己能学会的,就进行个学。同学互助能学会的,就进行互学。

以核心问题为驱动,以 “个学”“互学”“合学”为方式,通过目标导航与反思助航,实现每一位学生核心素养的提升 (具体学习流程见图1)。

图1 学习流程图

(三)重新理解课堂,需要我们重新理解素养

1.世界需要怎样的人才

从世界范围来看,科学技术和人力资源成为社会经济发展和全球竞争的重要资源。国力的竞争最终指向的其实是人才的竞争。在这样的背景下,世界各个国家和地区都试图建立符合本国国情或本地区的核心素养框架或指标体系,并以此指导课程建设与教育实践。核心素养解决的正是“培养怎样的人”这一关键问题。我国学生发展核心素养框架,以培养 “全面发展的人”为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面,并从六大素养、十八个指标进行了细化。

2.我们需要怎样的教育

核心素养框架从顶层设计到底层实施的过程中,各国都用不同的方式对儿童享有平等接受优质教育的权利进行保障。我国党的十九大报告中明确指出,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

质量,不仅仅是当下的一个固定的不变的定量,而是一个发展的连续的变量。质量,也不仅仅是指向一个方面的孤立的点量,而是一个全方位的系统的群量。在核心素养时代,质量不再仅仅局限于一个僵化的分数,而是一个动态变化、不断发展的系统,既有可测的指向当下的纸笔测试,也有隐性的指向未来的成长答卷。

《为未知而教 为未来而学》一书的作者戴维·珀金斯这样理解教育,他说:“教育的任务,不仅仅是传递 ‘已经打开的盒子’里面的内容,更应当是培养学生对 ‘尚未打开的盒子’和 ‘即将打开的盒子’里面内容的好奇心。”我们需要的教育,不仅链接过去、立足当下,更能指向未来。

3.学生需要怎样的课堂

课堂中,人是最重要的变量。人变化,课堂也跟着变化。

每个教师都是灵魂的摆渡人。摆渡人,是渡人,也是渡己。教师在与学生共度的每一节课堂中,感受生命的成长、教师的价值、人生的意义。学生在与教师及同伴共处的每一节课堂中,感受人格的力量、知识的力量、研究的力量、合作的力量、创新的力量、思想的力量。

理想的课堂,正在从展示信息、聚焦知识,走向研究知识、生成智慧;从关注已知、重复过去,走向畅想未知、面向未来;从被动学习、低阶思维,走向主动探究、高阶认知。

三、重新理解课堂,是一种意义的升华

40年间,课堂的外在形式发生了日新月异的变化。教学设备上,从单一的粉笔与黑板,到三机一幕 (录音机、幻灯机、电视机、投影幕布),再到电脑、实物投影,进而进入到智慧黑板、智慧教室。座位安排上,从秧田式,到小组式、马蹄式、WIFI式等等。课堂组织上,从教师组织教学,到学生组织讨论;从一位教师执教,到多位教师协同;从线下学习,到线上线下混合学习;从现场学习,到远程O2O教学等等。

而最为根本的变革,是课堂的内在理念也发生了天翻地覆的变化。课堂理念的变革,是对于人、对于学习、对于课堂、对于教育的全方位重新理解,是学校从单方面聚焦 “教学”到全方位提升“教育”的变化;是教师从讲授“学科”到研究 “课程”的变化;是学生从机械 “操练”到创意 “学习”的改变;是课堂从传统 “讲堂”到创新 “学堂”的改变;是评价从单一 “分数”到多维 “素养”的变化。

40年来,课堂在改革中升级,课堂也在开放中精彩。40年中,我们在成长中重新理解课堂,我们也在课堂中重新理解成长。改革之路,只有起点,没有终点。改革创新,我们还在路上。