数字化水电站网络结构优化研究

2018-12-04李慧音朱聿元

李慧音,朱聿元,魏 源

(中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南 昆明650051)

自2006年我国首座基于IEC61850通信标准的数字化变电站投运以来,我国数字化变电站建设发展迅猛,至今已经取得了巨大的成就,在大力建设智能电网和数字化变电站的过程中,国内外也在尝试建设数字化水电站,我国走在了这方面的前列。国内已建成的白山、松江河、葛洲坝、桐柏等水电站实现了部分的数字化功能,上述电站中,仅实现站控层网络的通信,数据量较小且通过站控层网进行通信的设备较少。当数字化程度进一步深化,实现全站的数字化时,面临的问题是数据量激增、网络结构复杂、各个系统之间互相影响,网络结构的优化就显得尤为重要。

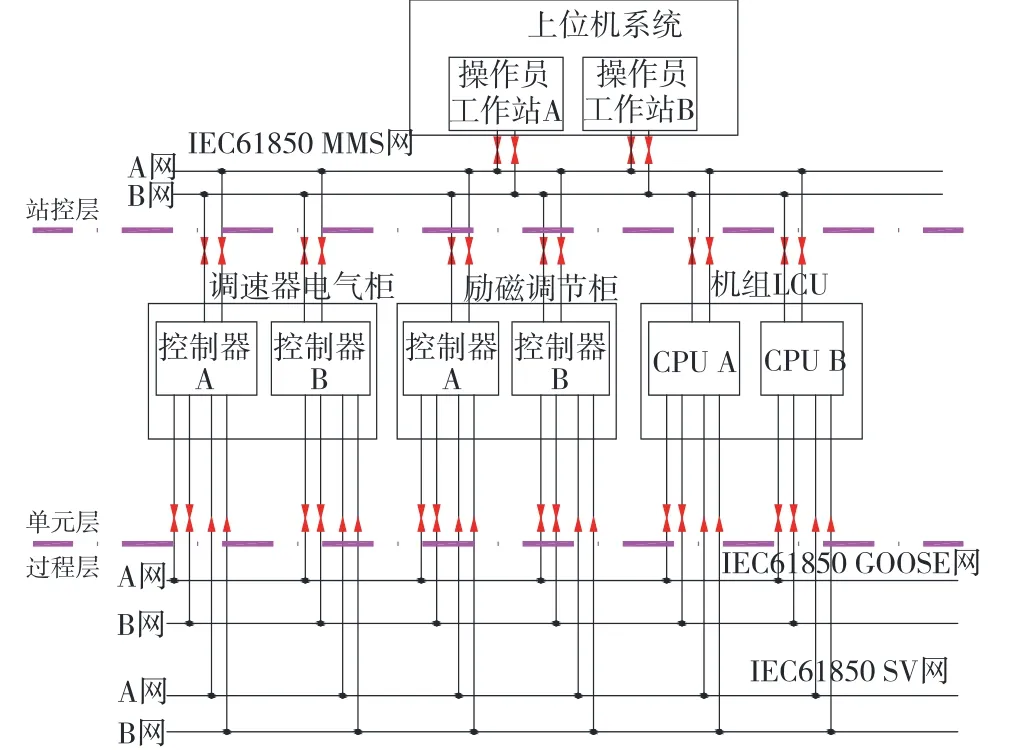

数字化水电站的通信网络由冗余的过程层网络(GOOSE网、SV网)与站控层网络(MMS网)构成[1],依据各层设备本身的特性以及与其他设备之间的关系,不同设备与各网的A网和B网之间的连接方式各异,其配置的基本原则如下:

(1)在保证网络可靠性的前提下,网络的配置应尽可能的简洁,在数据冗余的同时应减轻网络负担来缩减数据传输的延时。

(2)双重化配置的过程层、间隔层设备分别接入对应过程层网络[2],虽然不要求数字化水电站执行数字化变电站的相关要求,但仍需将其纳入考虑范围内。

(3)某设备的单一故障不应引起其他设备的主备装置/元件间的切换。基于上述原则,本文将对数字化水电站各设备和两网的连接方式分别进行论证和比较。

1 设备的分类

各层设备依据配置方式以及设备间的主备关系可分为以下3类:

第1类设备为单套配置;第2类设备双重化配置,同时两套设备无主备关系,两套设备同时采集数据、同时出口,当某套设备出故障时不需要切换;第3类设备为主备关系的双重化配置,两套装置同时采集数据但同一时刻仅有一套装置出口,在故障时需要进行主备切换以保证指令的正常下发和数据的上送。

第1类设备包括辅控系统、公用控制系统、测控装置、自动化元件的数字化采集单元、直流系统、振摆保护装置等。

第2类设备包括合并单元、智能终端、智能测速装置以及保护系统等。

第3类设备包括监控系统上位机、机组LCU、励磁系统、调速器系统等。

2 各类设备网络连接方式

2.1 第1类设备与两网的连接

第1类设备若仅连接至单网,当该网故障时,该设备无法与其他设备进行数据交换,因此单套配置的设备需同时连接至数字化水电站两网的A网和B网以保证数据的可靠传输,见图1。

图1 第1类设备网络结构

2.2 第2类设备与两网的连接

第2类设备两套装置同时采集数据、同时出口,采取单套对单网的连接方式时,数据的采集没有问题,输出的数据同时存在于各网的A网和B网,网络上的数据是冗余且可靠的,在单个网络断链或者单个装置故障时仍正常工作;若采用单套对双网的方式,数据的采集不受影响,但输出的数据较单套对单网模式增加1倍,加重了网络和数据接收端的负担;第2类设备可以采用单套对单网的模式连接至各网交换机。

已投运的数字化变电站中,双重化配置的保护装置均采用单套对双网的连接方式与MMS网连接,因保护装置上送数据量不大,当前方式对网络设备和数据接收端的影响较小,同时其他单元层设备与MMS网的连接方式均为单套对双网,为保证单元层设备与MMS网连接方式的一致性,建议遵循惯例,采用单套对双网的方式与MMS网连接,详见图2。

图2 第2类设备网络结构

2.3 第3类设备与两网的连接

第3类设备两套装置同时采集数据但同一时刻仅一套装置出口,采取单套对单网的连接方式时,数据的采集没有问题,但输出的数据只存在于主用装置连接的网络上,网络上的数据没有冗余,当该网网络断链时,需要进行装置的主备切换,将可能会导致其他系统设备也随之进行主备切换,增加了发生故障的机率,因此建议采用单套对双网的模式见图3。

图3 第3类设备网络结构

3 结语

通过本文分析可以看到,在综合考虑设备运行可靠性,权衡设备配置投资以及网络带宽的需求后,针对各类设备分别提出了网络结构的基本原则。因现阶段调速器、励磁和监控系统暂时没有全面支持IEC61850通信标准的设备,相关功能仍处在研究开发阶段,本文的研究均基于传统电站中该系统的调节控制原理,该类设备经研发后原理若有变动,将需要重新进行分类并采用对应类别下的连接方式。