“网红村”炼成记

2018-12-03

美丽乡村村道车流密集,特色小镇餐位一桌难求,刚刚过去的国庆黄金周,在全国各大景区依旧人气爆棚的同时,乡镇“网红村”也是游客陡增,特色小镇初显实力,旅游消费向全域扩散,客流红利惠及乡村城镇。

网红乡村自带流量

“不好意思,真的没有车位了。”“十一”黄金周期间,来自江苏无锡的彭先生一家在浙江省嵊州市东王村村口等了很久,还是等不到车位。今年国庆黄金周,彭先生为家里的老人们安排了一场“越剧之旅”,去东王村前,他们已经参观了嵊州越剧学校、崇仁古镇、马塘村等地。

像彭先生这样因为喜爱越剧而来到东王村的游客,在今年国庆黄金周有不少。东王村村委主任李秋顺介绍,国庆黄金周期间,村里隔天会举办一场越剧主题活动,除了周边各村的越剧迷外,也吸引了长三角地区的越剧迷前来,每天都要接待上千名游客,“一举刷新了东王村历年的国庆黄金周游客接待量,推广了越剧文化,带动了当地和周边乡村村民增收”。

在绍兴市新昌县镜岭镇安山村,名气渐响的特色美食“十八灶”国庆期间吸引了14000多名游客。“从来没有来过这么多游客,为此,我们组织了一支义工服务队,并在村民家中临时搭起了几个灶头,确保游客们都能吃上‘十八灶’。”安山村村支书丁锦伟说到。

黄酒是绍兴特色,绍兴市东浦镇黄酒小镇也吸引了很多游客的注意。“每天有几百个游客来买东西,这在以前想也不敢想。”家住东浦街道的沈栋今年在黄酒小镇内开了一家特产店,他觉得特产店生意火爆的背后,是黄酒小镇逐年上升的人气,以及小镇内日益完善的基础设施。

黄酒馆是东浦黄酒小镇的一家特色菜餐馆,国庆期间,一到饭点这里便一桌难求。这家位于东浦老街上的传统绍兴菜馆,平时就有不少当地居民前来就餐。“没想到,在家门口吃顿饭也要排队1小时,简直跟上海迪士尼有得一拼。”东浦街道的胡女士说。

“今年是我们小镇第一年正式以景区的形式对游客开放,国庆黄金周期间共接待了5万名游客。”据黄酒小镇相关负责人介绍,游客以散客为主,从这个意义上说,国庆黄金周“含金量”是相当高的。

以“主题旅游+”融合发展方式打造的旅游小镇、旅游度假区、旅游综合体、旅游体验区等,已经成为这个黄金周绍兴旅游的新亮点。比如,上虞的瓷源小镇,陶艺特色体验游吸引了大批亲子游客;诸暨的米果果小镇推出了采摘体验游,也天天人满为患。这种“策划一人体验,带动全家消费”的模式,成为今年绍兴市不少特色小镇的主打旅游模式。

无独有偶,新昌的“浙东唐诗之路”今年也异常火爆。天姥山下,桃园村、横板桥村、班竹村等“唐诗村”每天都有上千名游客前来“朝圣”,诗路小镇儒岙更是吸引了近8万名游客前来“打卡”。

黄金周期间,柯桥区夏履镇夏履桥村的100多家农庄内,几乎家家宾客满座。这些游客中,有近8成来自大香林景区。“家里几乎所有的亲戚都来帮忙了,可还是忙不过来,今年游客特别多。”镇上一家农庄的老板说到,从前他们一家生意不温不火,如今农庄“集结”形成规模,不仅带来了更多的游客,也让夏履镇的美丽乡村广为人知。

新昌县旅游部门相关负责人介绍,今年新昌的大部分乡镇游客量都远超往年,这跟目前乡村旅游“捆绑式”发展密不可分——一个镇带活一片村,一个点带火一个镇,从一点游走向一片游。

乡村旅游黑马典范

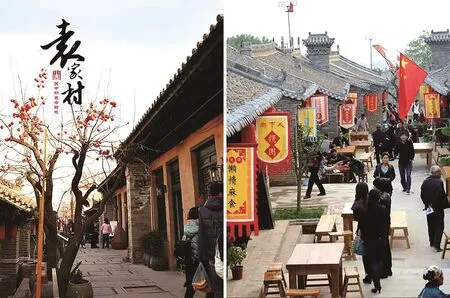

荣获“中国十大美丽乡村”“中国传统村落”“中国魅力乡村”等荣誉称号的陕西省礼泉县袁家村,原本是一个地处偏僻的小山村。经过仅仅几年的发展,袁家村现在一年的收入就达到10个亿,被称为“中国乡村旅游第一网红”,堪称乡村旅游黑马典范。大家纷纷到袁家村取经,学习袁家村模式。

从西安出发,一个小时的车程,便到了“关中印象体验地”——袁家村。走进村子,映入眼帘的是一幅幅近似于原生态的农家生活画面。使游人恍惚中有穿越时空之感,古朴典雅的小巷,两边店铺、作坊林立。有油坊德瑞恒、醪糟坊稻香村、豆腐坊卢氏豆腐、辣子坊天一阁、面坊五福堂、茶坊童济功、醋坊五味斋、布坊永泰和、药坊同顺堂……

当陕西各地旅游还在靠吃祖宗老本的时候,袁家村另辟蹊径,挖掘关中地域文化,发展民俗旅游,成为第一个吃关中螃蟹的村,享受了优先发展的红利。

袁家村的主要客户群体是城市里的高消费人群,以及怀念农村风情的人们,为他们提供舒适、放松的环境。这里的饭店主营的是家常便饭、野菜、粗粮,有很多原始的可以体验的东西,给都市人提供一个体验风土民情的好去处。袁家村不仅保留了真实的古董民居,就连各种小吃都属于非物质文化遗产。

通常旅游景点采用资本投资、公司化统一管理的模式,即通过投资征地,把农民从景点搬迁出去,然后统一规划建设景区,通过收门票、景点内住宿、餐饮娱乐等项目招商或直营的方式运营。这种模式需要大量管理维护人员,而且员工积极性不高导致效率低下,服务质量差。而袁家村采用的是“全民皆兵”模式,即农户自己经营老字号、农家饭,农民还住在原地。这样既完好地保留了农村原生态的生活场景,又调动了村民的积极性。避免了很多景点开发后变味、不接地气的问题。

袁家村的运营和管理成本非常低,低到不可想象。袁家村支部书记郭战武说,运营整个景区的人,不超过5个人。管理上村委会牵头,村委会下面有管理公司,公司下面是协会。农家乐有农家乐协会,小吃街有小吃街协会,酒吧街有酒吧街协会,这些协会里的成员都是商户们自己推选出来的,这些成员都给协会义务服务,于是村民经营户自己管理自己,村上的干部都是义务的。村干部自己家里也经营农家乐,收入也有保障,整个村子经营好了,村民、干部都受益。大家是一个利益共同体,自己管理自己,所以管理成本极低。

袁家村发展旅游业也不是一帆风顺,尤其在相对保守的关中古村,要让农民改变原有生活方式,并且让他们自己出钱改造房屋达到做旅游的要求,也是件非常难的事。

2007 年左右,郭书记开始发展旅游业,动员农民先从做农家乐起步,打造了一条关中老街,然后扩展到小吃街。当村民们看到有人赚钱了,参与的人才逐渐多了,当这些产业发展比较成熟后,袁家村又开始向乡村度假转型,做乡村客栈留住游客,同时开始做弘扬乡土文化的祠堂街,让游客深入体验关中乡俗文化,这样一步步发展起来,逐渐升级产业。

袁家村的管理模式表面上看似松散、粗放,实际上背后是精细化、接地气的管理方式。袁家村郭书记以小吃街打比方,一条街上有 100 个商户,就要有 100 种小吃。锅盔、豆腐脑、炸麻花……村民各自认领,如遇几家同时报名便一起竞争,留味道最好的那一家。这样就避免了同质化恶性竞争。

另外,由于各户经营的项目不同,所以民俗街上有的门店生意好,一年可能有上百万的收入,有的生意不好,一年几万块钱收入。村里经过估算,一家店如果两个人经营,保证每个人每个月有五千元左右的收入,一年得挣10万元,才算挣钱了,才能持续经营。

村管理公司看谁家不挣钱,就会给予补贴。比如说卖蒸馍的店,蒸馍本身利润低不挣钱,但是一条街上必须得有一个卖蒸馍的,那怎么办,村里就给补贴,补到这家店能挣10万元。

当然这种模式也不是大锅饭,村管理公司每个月都要统计销量后五名,帮助这些商户调整经营和管理,实在调整不过来的就考虑换人。

袁家村在全民股份制的制度设计上,还创造性地搭建农民创业平台,孵化能做大的企业,郭书记用酸奶公司举例。现在做酸奶的农户原来是养牛的。从2007年开始做酸奶,到2010年的时候收入就比较可观了。于是,村里决定把酸奶作坊改成公司。

无论是做公司还是做旅游,村里都不是齐步走。有一部分村民还在观望,分给他们股份就等于共同致富。酸奶厂改成股份制公司以后,当年入股一块钱,第一年和第二年都分到九毛多,到今年大概可以分到一块五毛钱。酸奶公司每年的纯利润大概是1000 万元。

郭书记说,当时投资酸奶时,村民基本上没人投,商户也没有投的,都不敢投。村委会就一直开会,鼓励这些人,做思想工作,觉得能让大家伙挣钱才让大家投的,要让99%的群众入到这个股份公司里。后来,有的群众为了照顾村干部的情绪,象征性的入了一两万,等到年底分红的时候拿到了90%的利润。到这个时候,大家才认识到股份制能挣钱。第二年扩了一点股,大家就开始抢着要了。现在群众对这个股份制已经完全接受了。

现在村上大大小小的股份制公司有几十家,醋坊、油坊,豆腐、辣子、醪糟、粉条、面坊等都是股份制。

目前国内很多古村面临着空心化、衰败化的情况下,400 多口人的袁家村,村民家家住上了小洋楼,人均住房 52 平方米。以前的袁家村也建过水泥厂,如今这个村朝着环保、生态、绿色的方向发展,村委会带领全体村民大力开发无烟工业——旅游业,创建民俗、民风体验一条街,集中展示关中农村自明清以来的农村生活的演变。

袁家村任性发展的背后是村企业的强力支持,1993 年,袁家村就成立了农工贸为一体的集团型企业袁家农工商联合总公司,下辖 12 个子公司。这些都为袁家村后来调整发展战略,按照自己的规划一步一步打造产业链奠定了基础。

袁家村的旅游业是从关中民俗起步的,现在在继续发展民俗旅游的同时,开始逐步向乡村度假转型。乡村度假是一个产业,不仅包括旅游,还涉及农业、农副产品、文化产业,将来要形成一个可持续的产业链,袁家村三个字就是最值钱的品牌。

草原上的江南风光

小桥流水人家,本是江南好风光,但在我国北边的内蒙古自治区也有这样一处美景。内蒙呼和浩特市新城区保合少镇恼包村就因为村里的江南风光成为了各大网络平台的“网红大咖”。

从呼和浩特绕城高速路东出口下来西行不远,“恼包馨村”四个大字的牌楼建筑格外显眼。沿着牌楼入口的道路一路向北,新城区保合少镇恼包村的村貌便收入眼底:宽阔平坦的柏油路贯穿全村,路东侧建设中的一座座欧式风格楼房鳞次栉比,路西侧古朴大方的四合院,商业街、幼儿园、养老院、文化大院、便民超市等一应俱全。很难把它和传统意义上的乡村联系起来。继续前行,就来到了村里江南园林式的产业园区。园区中有园林式的凉亭和建筑,假山上不断有水流下,落到下面的小河里溅起水花,河边是领着孩子前来纳凉的市民,河中间漂着的小船里坐着热恋的情侣……好一幅水墨画般的江南水乡场景。

“我们本来是想打造江南园林式的宜居青山水镇,没想到一下子成了‘网红村’,还成了旅游胜地。从五一到现在,村子里已经接待游客80~100万人次。”恼包村文化宣传负责人高明说到,“恼包”在蒙语中与“敖包”的意思相同,是指“石头堆积的小山”,是蒙古族用做祭祀的地方。恼包村始建于清代乾隆年间,因村落附近有一敖包故得名“恼包村”。最先有山西李姓迁到这里定居,后来又有刘、高、王、崔、柴等姓氏先后迁到这里落户,因此这里的村风民俗多体现为蒙晋文化,而且山西乡土气息更为浓厚。

从建村开始,山洪和暴雨就成了恼包村最大的威胁,一次又一次的洪涝,让这片土地沙土交融。恼包,曾一度是贫穷村的代名词。

近年来,通过改善村子环境、发展文旅产业,恼包村正焕发出新的风采。据统计,今年恼包村共接待区内外游客将近200万人次,这个数字,也从侧面彰显了恼包村蜕变为“网红村”的显著成就。

如今,历经5年的建设,恼包旅游新村基本成型,已经对外开放的“江南水乡”园林景区,9栋中国明清古典建筑与7栋欧式古典主义建筑和谐共生,成功吸引了上百万游客前来观光,成为“网红村”的主角。

文化是乡村发展的灵魂,恼包村的干部们没有忘记三百多年祖先留下的宝贵文化瑰宝,在新村的北边,有一处古香古色的中式大院,这里就是涵盖恼包村发展历史的文化大院,一件件珍贵的史料,将先辈们曾经奋斗的历史逐一展现,成为了景区之魂。

而在新村主街上,200多户小吃商家都在忙活着自己的生意,老板基本上是本村村民。“今年游客太多了,大家生意都非常好,像我的摊位也不大,碰上周末都能卖五六千块钱!”说起村里的发展,烧烤摊主李小强骄傲地说:“没得说,政策好、领导好,我们这样的村上哪找去!”

现在这些小吃摊是临时的,恼包村民俗小吃街已经基本建成,明年将正式招商营业。“招商政策会向村民优先倾斜,但标准不会降低,小吃街将吸纳全国美食,招商将参照《舌尖上的中国》类似的名单,争取让游客在这里吃到最全的中华名小吃。”高明说。

旅游文化产业是恼包村未来既定的发展方向。在此目标下,一个占地700亩的颐和生态观光农业产业园在新村西侧建成,成为了市民游客体验休闲农业的最佳去处。

乡村产业的崛起让恼包村大批外出打工的青壮年劳动力选择了回乡发展。湖景公园边,52岁的刘小雷负责拉船和帮助游客上下船的工作。“像我这个年龄,在外打工只能当保安,每月拿到两三千块钱,现在消费高,算下来每月都剩不下多少钱!我现在虽说苦点,每月工资9000块,是我这辈子挣过的最高工资了。”刘小雷边说边开心地笑了。

在村里的环卫站,刚刚送完垃圾回来的刘长寿老人也说起了村里的变化:“过去跟现在简直没法比,谁能想到我们村能变得这么好,我现在这么大年纪了,村里让我干环卫,每月工资3000多元,我每月还能领1200多元的养老金,这好事哪儿找去,太感谢村支部了!”村委会立足本村优势,通过产业发展、移民搬迁、生态补偿和社会兜底等渠道,实现了原有贫困56户141人的全部脱贫,人均年收入达到26000元。目前,恼包村还在规划建设民俗小吃街,旨在将该村打造成“青山水镇,魅力恼包”的特色小镇、旅游小镇、生态宜居小镇。