基于伤寒六经辨证之三阴病辨治溃疡性结肠炎理论探讨

2018-12-01徐晓

徐晓

1南京中医药大学附属医院,南京中医药大学研究生院,江苏 南京 210029

1.《伤寒论》的辨证原则

《伤寒论》是我国第一部理法方药具备的医学典籍,虽名“伤寒”,诸多杂病夹杂其间,《伤寒论》首创六经辨证与八纲辨证相结合的辨证体系,揭示了具体分析的辨证方法。六经和八纲辨证都是对疾病共性的概括,六经辨病之所在,八纲辨病之性质,二者相辅相成,相得益彰[1]。

1.1 六经辨证

《伤寒论》六经篇目中“之为病”条文,也就是常言之“六经提纲证”,乃六经病之眼目。六经病实际上就是六经所属脏腑经络病理反应的症候群,辨明病在何经,即可明确主治方向。正因为六经病是对人体整体病理反应的概括,所以不论外感还是杂病,都离不开六经,故六经辨证具有普适性。俞根初说:“以六经钤百病,为确定之总决。”何秀山说:“《伤寒论》之六经,为百病之六经,非伤寒所独也。”[1]此明言,六经辨证绝不仅限于狭义伤寒。

1.2 八纲辨证

《伤寒论》中并未明言“八纲”,但“八纲辩证”渗透于伤寒论的整个辨证过程中,陶节庵在《伤寒全生集》强调:“夫伤寒三百九十七法,无出于表里虚实阴阳冷热八者而已,若能明此八者,则三百九十七法,可得一定于胸中。”明辨八纲是伤寒论辨证的主要内容,六经八纲密切结合,不可偏废。

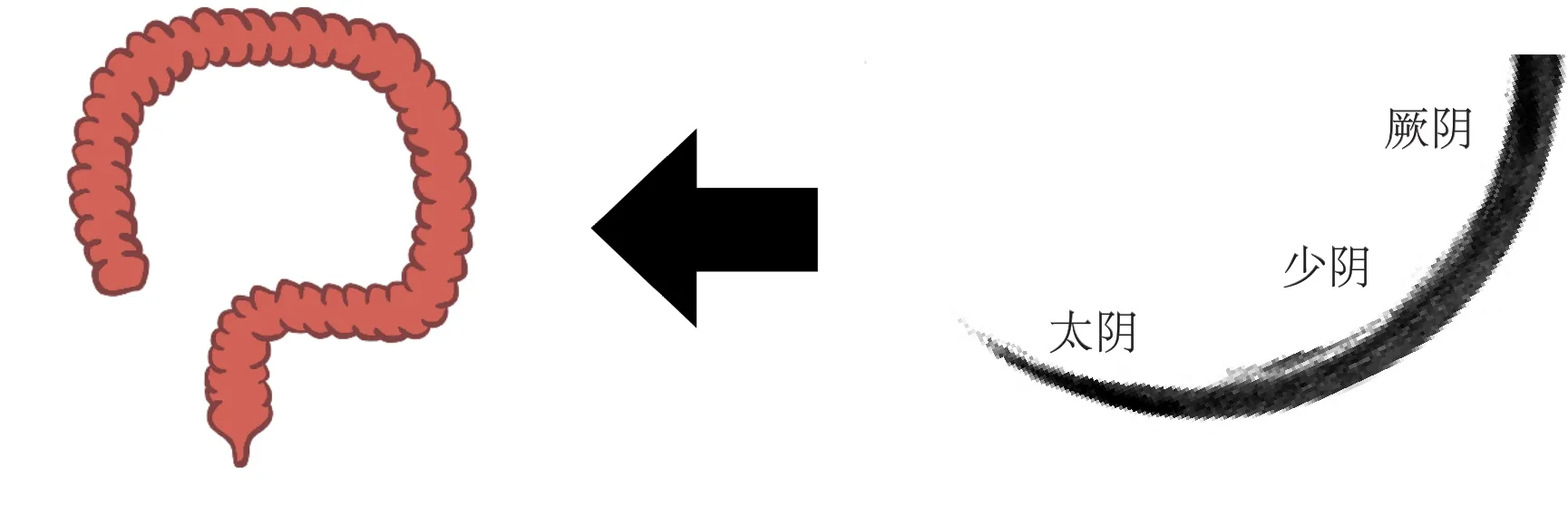

2.《伤寒论》之三阴病[5]

《素问·阴阳离合论》[2]云:“帝曰:愿闻三阴三阳之离合也……三阴之离合也,太阴为开,厥阴为阖,少阴为枢。三经者,不得相失也,搏而勿沉,名曰一阴。阴阳,积传为一周,气里形表而为相成也。”[3]即言太阴为三阴之屏障,少阴为枢,厥阴为两阴交尽。《伤寒论》云:“伤寒三日,三阳为尽,三阴当受邪。”[4]三阴病证,多为三阳病证失治误治,或虚邪“直中”三阴而成,以五脏虚损为基础,病入三阴,机体阳气不足,人体抗病能力衰退,进而表现为阳虚内寒证。太阴关乎肺脾,脾病为中阳虚损、脾失健运,可见“腹满而吐,食不下,自利”之脾胃虚寒证,肺病则可表现为外邪下陷大肠的挟热下利;少阴病多数为心肾阳虚,阴寒内盛,表现为全身性功能衰竭的虚寒证,也有心肾阴虚,虚火上炎的阴虚火旺表现;厥阴处两阴交尽之地,阴阳不和则见寒热错杂之证,阴阳交争,阴盛则寒,阳盛则热,症状表现各有其特点。

3.溃疡性结肠炎( ulcerative colitis ,UC )

溃疡性结肠炎是一种病因尚不清楚的直肠及结肠慢性弥漫性非特异性炎性疾病,主要病变组织为大肠黏膜及黏膜下层,临床表现为腹泻、腹痛、粘液脓血便、排便紧迫感及里急后重。UC 病程长,多呈发作与缓解交替的慢性病程,具有癌变风险[6]。根据本病的症状表现,此病属中医“泄泻”、“肠癖”、“痢疾”、“滞下”、“肠风”、“脏毒”等范畴[7]。

3.1 UC的病因病机

戴宝林认为 UC多属本虚标实之象,以脾胃虚弱为发病之本,湿热是致病之标,血瘀为局部病理损害。危北海等认为本病多因初起外邪留滞于大肠,郁热破血致病。其病变可涉及气分与血分。初期多属气分,久病则在血分。焦君良等认为本病是因局部毒邪壅滞,产生包括各种致病因素的毒邪以及病理产物的毒邪,阻碍气机,导致经络阻塞,气血凝滞。病延日久,必将毒瘀壅滞,进而化瘀愈。并提出了“从痈论治”治疗观。俞宜年等认为溃疡性结肠炎属于“久泻、腹痛”范畴,临床多见气血同病,多以肾阳亏虚为本,以肝郁、湿热、血瘀等为标[8]。

3.2 UC与三阴病

总结诸家之言,结合临床实践,概括UC病机是在先天禀赋不足,脾胃功能失健的基础上感受湿热之邪,其病位在大肠,与脾、肾、肝、肺密切相关[9],与伤寒之三阴病联系密切。

3.2.1 病涉肺脾者,治在太阴

太阴总括肺脾二经,“肺合皮毛”,主表,太阳亦主一身之表,肺脏受邪首犯太阳之表;《中藏经》云: “大肠者肺之腑也,为传送之司号监仓之官。肺病久不已,则传入大肠,手阳明是其经也。”肺合大肠,肺病下利者定关乎阳明大肠,脾病则见于太阴病篇。

在UC起病初期和缓解期,多以“泄泻”为主。UC初起由于感受外邪,导致表气失和,邪气由太阳之表内合于阳明大肠,发为泄泻,表现为大便稀薄,次数增多,并见恶寒发热、头痛气喘等表证。病机为表气郁闭,里气不和。《伤寒论》第32条:“太阳与阳明合病,必自下利,葛根汤主之。”,详述了解表和里的治泻法则,宣畅肺气,清肃之令行则大肠气机亦通,正如《医经精义·脏腑之官》道: “大肠之所以传导者,以其为肺之腑,肺气下达,故能传导”;若误下导致“喘而汗出”兼“利遂不止”,此类表证仍在,下利湿热偏重者,则予“葛根芩连汤”解表清里。现代医学实验研究发现葛根、黄连、炙甘草的组合具有较好的重建和修复结肠组织黏膜及恢复结肠平滑肌功能的作用,具有较好的胃肠动力恢复及炎症解除作用,并能降低大鼠结肠组织中的胃动素(MTL)和血管活性肠肽(VIP)[10]。印证了《儒门事亲·卷二》所说: “设若飧泄不止,日夜无度,完谷下出,发汗可也。”仿此,喻嘉言用人参败毒散治疗外邪陷里之痢疾的治法,亦滥觞于《伤寒论》,疏散表邪,里滞亦除,后成“逆流挽舟”之佳话。

在溃结缓解期,湿邪久蕴,脾虚湿盛为主要病机。内镜下表现为肠粘膜的充血、水肿、糜烂和脓性分泌物,主要症状为反复发作的大便次数增多,粪质稀薄,腹痛和里急后重,有时夹白冻、粘液。下利是太阴脾病的本证,脾失健运,湿浊内聚,脾不散精,谷气不得布散四旁,“清气在下,则生飧泄”,治以健脾、祛湿、止泻的参苓白术散,此方出自《太平惠民和剂局方》,甘淡平和、益气健脾之外,亦寓“利小便,实大便”渗利止泻之意。现代研究发现参苓白术散可以降低大鼠肠组织中ROS、MPO、MDA含量并抑制TNF-α、IL-1β、IL-6的蛋白表达起到拮抗炎症性肠病的作用;且能下调血浆D-乳酸、二胺氧化酶水平,降低肠黏膜通透性以对损伤的肠道黏膜屏障进行修复和保护。[11]“太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。”误下后,“腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之。”故腹痛偏重者,加芍药、甘草或以桂枝加芍药汤辨证以缓急止痛。

3.2.2 病及肝脏者,治在厥阴

厥阴为两阴交尽,阴尽阳生之处,阴阳不和则引发厥热胜复、寒热错杂;肝为刚脏,以阴、血为体,以肝气肝阳为用,为阴中含阳之脏,气血逆乱则为厥证。

溃结活动期或急性发作期,肠镜检查见肠粘膜糜烂,弥漫性溃疡形成,黏膜质脆,触之易出血;病理见大量中性粒细胞浸润、隐窝脓肿。此为湿邪久蕴而化热,由气入血,湿热浸入厥阴血分,化火生风,风火相煽,下迫肠道,肠道脂膜受损,导致腹泻、腹痛、粘液脓血便,血色鲜红;湿性晦浊、粘滞不爽,热性急迫,湿热合邪,阻滞气机则兼里急后重、肛门灼热;湿热下入厥阴肝经必有肛门坠重,热盛伤津而兼有口渴口干,舌红,苔黄腻等实热证。此为热入厥阴,“下利,欲饮水者,以有热故也,白头翁汤主之 ”,临床以白头翁汤合芍药汤加减清热燥湿、凉肝解毒。风火相煽,血热偏深而以“便血”为主症者,由于湿热伤阴,阴伤血淤,血液不循常道,或久蕴化热,灼伤血络,湿热迫血从肠道而出,治疗方面宜加入凉血止血的紫草、茜草、生地、当归等药。便血量多色鲜红者,属“肠风”,“肠风,独在胃与大肠出”,“治法大要,先当解散肠胃风邪……胃气一回,血自循于经络矣。”[12]宜加入荆芥、防风等祛风之品。病情迁延日久兼顾化瘀止血,加入白芨、血余炭、藕节炭等使得“淤去新生”,血循常道。伴腹胀腹痛、肛门坠重、便后缓解者,联系《伤寒论》318条:“少阴病,四逆,其人或咳,或悸,或小便不利,或腹中痛,或泄利下重者,四逆散主之。”此条虽署名“少阴病”,既无少阴阳虚寒盛症状,又无少阴热化之表现,以方测证,属于肝气疏泄失常,脾虚肝旺,土虚木乘,气滞肠络,厥阴气机不利,治以四逆散,以柴胡、枳实、芍药、甘草四者通达郁阳,条达厥阴之气,肝郁得伸则中焦气机畅达,脾胃复其斡旋之职,诸症自除。临床观察发现很多UC患者常因久病情绪抑郁、焦虑,或工作压力大而导致症状加重或复发,病情变化与情绪变化相关时,应考虑舒畅厥阴气机。

厥阴中寓含少阳之气,湿热久留阳气不生,阴胜则寒,厥阴寒利则阴阳不相顺接、厥而下利,可见“手足厥寒,脉细欲绝”,予“当归四逆汤”,若“内有久寒者,当归四逆加吴茱萸生姜汤主之”。若见临床表现为下利稀薄,腹泻反复,腹痛绵绵,肛门灼热,畏寒怕冷,渴不欲饮,饥不欲食,属寒热错杂者,治以乌梅丸。厥阴与少阴为子母,厥阴阳微本自少阴,阳微则下利,厥阴中具少阳相火,阴阳不和致相火燔灼,予乌梅丸辛热以治利之本寒,苦寒以治肝木中化热之相火,蜀椒、干姜、附子温少阴之阳则肝阳得生,桂枝、细辛辛温通行阳气,黄连、黄柏泻相火之肆虐,人参当归补益气血,乌梅酸温敛止其下滑之机,取“散者收之”之意。基础研究发现其可以调节体内的炎症因子或基因蛋白以达到治疗目的。通过信号通路发挥缓解肠道炎症,恢复结肠黏膜结构及功能的作用,对 UC 的治疗起到良好的效果[13]。

3.2.3 病犯肾脏者,治在少阴

溃疡性结肠炎日久不愈或反复发作,由于脾气虚弱,脾阳不升,中气下陷,泻下无度,脾阳虚,则病情反复不愈,脾病及肾,致脾肾两虚,阳气衰微,肾阳虚是引起腹泻的根本原因。症状表现为泻痢日久,夹有白色黏冻,甚则完谷不化,滑脱不禁,腹痛喜温喜按,形寒肢冷,腰膝酸软。病变累及少阴,故治同少阴阳虚的四逆汤类。“伤寒,下利,脉微者,与白通汤。”;阳虚滑脱不禁,大便脓多,血色晦暗证合“少阴下利,便脓血者”,温固脾肾之时并投收敛固涩之品,主以桃花汤之类。临床曾见一患者,马某,14岁,诊断为UC。症见腹痛、腹泻、便脓血,大便日20余行,里急后重,肛门坠胀,呕吐,消瘦,伴见畏寒、怕风、大汗出,诸药不效,虑湿邪久羁,或疾病初期清化湿热时过用苦寒之品,伤及肾阳,少阴阳气不能温煦四肢故见畏风冷,表阳不固而见汗出不止,治以温阳祛湿,兼顾祛瘀排脓,以薏苡附子败酱散加减,三剂而病症大减。

4.小结

《伤寒论》首创六经辨证,可通论外感内伤百病,被誉为“方书之祖”,用药精专,组方灵活,除了“药症”辨证之外,核心的仍然是病因病机,“有是证便用是方”是应用经方的要旨。溃疡性结肠炎的论治,总不离脏腑、表里、寒热、虚实,以六经八纲统领之,在临床辨治时,可起到提纲挈领之效。本文探讨从六经之三阴病论治溃疡性结肠炎,将脏腑辨证、八纲辨证、六经辨证相结合,意在开阔思路,启发思维。