“商的变化规律”教法新探

2018-11-30罗惠芳

罗惠芳

[摘 要]“商的变化规律”是学习除法性质的核心内容,学生只有掌握了商的变化规律,明晰其本质,才会对除法运算的内在逻辑发展形成深刻的认识。但是,影响商的变化的因素有被除数和除数,且它们的作用是相反的,单独、孤立地进行学习很容易产生负迁移,因此教师应将它们统一起来进行教学。

[关键词]商的变化规律;除数;被除数;教学方法

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2018)33-0025-02

教学“商的变化规律”这一内容时,学生虽然易于理解“除数不变时,商随被除数同时变化”,但是对“被除数不变时,商与除数反向变化”的理解就有了困难。同时,学生虽能容易背记商的不变规律,但不理解商的不变规律与商的变化规律之间有什么关系。为了突破这一教学难点,课堂教学中,教师先让学生根据自己已有的知识经验进行探究,再将商的不变规律和变化规律有机融合,使之贯穿于整个教学始终。

一、引入生活,初步感知规律

投影仪显示:圣诞节给福利院的小朋友分发一箱荧光棒,每人分到4支荧光棒。

师:“每人分到4支荧光棒”,怎么列出文字表达式?

生1:一箱荧光棒数÷福利院孤儿数=4(支)。

师:文字表达式中的“一箱荧光棒数”,在除法算式中属于什么数?

生:被除数。

师:那“福利院孤儿数”和“4支”又代表什么数?

生:除数和商。(师板书:被除数÷除数=商)

投影仪显示:如果每箱的荧光棒数都相同,武昌区每个福利院的孤儿数都相同,你能快速算出下面三题吗?

①把两箱荧光棒平分给一个福利院的孤儿,每人分得( )支。

②把一箱荧光棒平分给两个福利院的孤儿,每人分得( )支。

③把两箱荧光棒平分给两个福利院的孤儿,每人分得( )支。

师:请大家先通读题目,综合考虑前后条件的变化,再思考分得的结果不同是什么原因造成的。(生分组探究后,师组织反馈汇报)

生2:因为原题只有一箱荧光棒,而第①题变为两箱荧光棒,总数增加一倍,于是每人分得的荧光棒增加一倍。

师:那第③题也是两箱荧光棒,为什么每人分得的还是和原来一样多?

生3:因为要分给两个福利院的孤儿,荧光棒的数量虽然增加一倍,但是孤儿的数量也增加了一倍。

师:在第①题中,荧光棒的数量增加了几倍?

生:2倍。

师:也就是说,除法算式里的被除数增大了2倍。

师:第①题中的孤儿数没变,对应除法算式中就是除数没变。

师:我们根据实际情况进行合情推理,得出每个孤儿分到荧光棒的数量比原来多了一倍,也就是说除法算式中的商扩大了2倍。[板书:(被除数×2)÷除数=(商×2)]

[然后师用同样的方法引导学生总结得出:(被除数×2)÷(除数×2)=商(不变),被除数÷(除数×2)=(商÷2)]

师:请大家观察商的变化规律的公式,思考一下,商的不变规律与变化规律有关系吗?

生4:有关系。被除数增大2倍,引起商增大2倍;除数增大2倍,引起商缩小2倍。当被除数和除数同时增大2倍时,它们对商的牵连作用相抵消。

……

然后教师让学生结合前面的结论,继续观察算式并思考探究。

二、明晰结构,学会借助生活经验

一般来说,学习者的学习起点分为两部分:一是认知结构的根基起点和客观的生活起点。从上述教学中不难看出,教师对学生学习起点的把握比较到位,不仅注重学生认知结构的根基起点,而且对学生客观的生活起点更加重视。从教学效果来看,学生能根据生活情境进行合情推理与想象,凭借敏锐的直觉准确地推知每一题的结果,分析出荧光棒数量与福利院孤儿数之间的关系。另外,在引导学生质疑时,教师及时引导他们把生活中的分配经验用除法算式表示出来,使学生清晰地感知被除数、除数和商之间的变化关系。然后教师又特意让学生对这些关系进行整体观察、思考,使学生从逻辑上认可和理解商不变的根本原因——被除数的牵连变化与除数的牵连变化相互抵消。这样教学,使学生初步理解了不变与变化的辩证关系,为接下来的学习打好基础。

三、倡导自学,学会统领全局

1.引导自学

师:刚才大家理解了被除数和除数单独或同时增大2倍时商的变化规律,那么当扩大的倍数变为任意数时,这个规律是不是还存在?请大家带着问题自学。

投影出示:

①计算课本P87中例8的各组算式。

②想办法结合算式解释变化规律。

③举出不同的例子来验证你所发现的规律。

④小组交流自己的发现。

2.小组交流

学生汇报计算结果,师抽查学生对规律的解释情况并举例。讲解第一条规律时,师出示下图,让学生结合具体算式进行解释并举例。

生5:与原题相比,第二道算式中的被除数乘10,除数仍为原数,商也乘10。

生6:与原题相比,第三道算式中的被除数乘20,除数仍为原数,商也乘20。

……

師随机抽取学生列举的两组题:

24÷6=412÷4=3

240÷6=4048÷4=12

48÷6=8120÷4=30

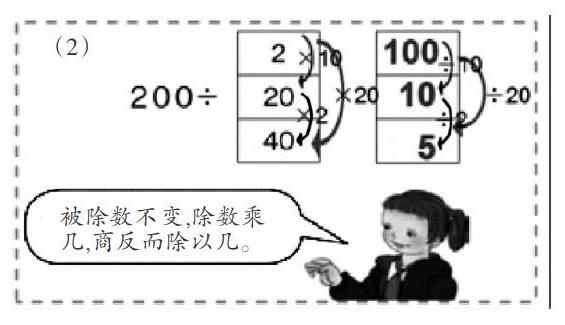

师让学生根据自己的举例,再次验证第一条规律。随着学生解析题意,师及时地将表述语句中的“×2”更换成“×几”。在学生阐释第二条规律时,师出示下图,让学生说算理。

对于第(3)组的算式和规律,教师继续让学生解读,学生在独立思考和小组研究后进行汇报展示。集体交流中,教师引导学生重点对商的不变规律进行研讨。有学生提出“商不变是因为被除数和除数引起反向的变化作用相互抵消造成的”,教师顺势强调“这三条规律是互通的,只要记住第三条规律就可以推导出前两条规律”……

上述教学,在学生初步掌握规律的前提下,教师引导学生带着探究的目的和欲望进行自学。课本在每组算式后都指明了规律,所以学生只要计算出结果,再进行特征观察和概括后就能总结出规律。为了让学生深入理解规律,教师要求学生根据规律写算式,再由结论扩展至创编算式,培养学生的逆向思维。

总之,数学课堂中,教师只有引导学生学会概括总结、举例验证、反思交流,不断深入探究和分析,才能有效规避分步教学的弊端,使学生真正理解和掌握所学知识。

(责编 杜 华)