四川盆地上三叠统马鞍塘组上部黑色页岩成因机制

2018-11-30董顺利胡文超

邓 涛,李 勇,董顺利,胡文超

(成都理工大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610059)

引 言

特提斯域晚三叠世古气候主体以半干旱温暖的干热气候为主,并伴有短期的极热事件,也是地史上唯一一个两极无冰的时期[1-3]。然而,晚三叠世卡尼期Julian亚阶早期至Tuvalian亚阶,由于降雨量激增导致了一个短期的湿润期[4],气候巨变,全球不同盆地的沉积序列均发生突变,具体体现在:热带碳酸盐岩台地突然消失,陆面河流体系广泛发育,滨岸地区砂岩遍及分布[5],硅质碎屑岩首次出现[4];高起伏度镶边碳酸盐岩台地向低角度缓倾碳酸盐岩缓坡转变[6];陆生植物向水生植物转变[7];牙形石中磷灰石氧同位素降低,反映温度升高和水体盐度下降[8];菊石、苔藓虫、海百合类、牙形石等动物大量绝灭,造礁生物变为以石珊瑚为主,恐龙的首次出现[9];大洋CCD面的升高[10]等。这一湿润期最先被Simms和Ruffell[11-12]识别,并将其命名为卡尼期洪水事件[13](Carnian Pluvial Episode,CPE)或卡尼期润湿事件[14](Carnian Humid Episode),也被称为碳酸盐岩生产力危机[15](carbonate productivity crisis)、卡尼期危机[8](Carnian Crisis)、中卡尼期润湿幕[16](Middle Carnian Wet Intermezzo,MCWI)、卡尼期黑色页岩事件[17](Carnian black shale events)。这一事件造成生物大范围灭绝和新物种多样性辐射分化。然而,卡尼期洪水事件的全球性响应这一假说首次提出后并不被认可[18],反对者认为这只是区域性的变化,不具有全球同步普式变化。如今,CPE则被认为是一次全球性的短暂(<2 Ma)气候波动期,在全球范围内不同性质盆地(陆相和海相,浅水碳酸盐区、陆棚以及深水盆地)均被等时地识别出[19]。针对气候改变引发CPE事件的原因,已提出3种机制:①特提斯域陆地大面积隆升所引发的大气环流的改变,导致区域尺度降雨量的增加[17];②由Wrangellia大火成岩省[20]或/和地中海东部碱性火山的喷发[8]导致的全球气候扰动;③由于大陆增生碰撞导致盘古(Pangaean)大陆的形成,引发了巨型季风气候(mega-monsoon)[21]。

晚三叠世早期,华南板块处于古特提斯洋东缘,四川盆地西部坳陷沉积了一套具有“下部颗粒灰岩+中部硅质海绵礁灰岩+上部书页状黑色页岩”的沉积序列[22],邓康龄等[23]以川西北的发现地将其命名为马鞍塘组,川西南垮洪洞组与其为同时异相沉积。垮洪洞组沉积序列和岩性上表现为下部灰岩、上部黑色页岩的突变组合,缺少中部海绵礁建造,且地层厚度相比龙门山前中北段锐减。前人主要关注马鞍塘组下部的碳酸盐岩礁滩沉积,但关于上部黑色页岩的沉积环境、成因机制(构造、气候)等研究不足。本次研究主要以晚三叠世卡尼期马鞍塘组上亚段黑色泥页岩为研究对象,利用页岩有机碳同位素、锶同位素、黏土矿物种类和含量以及全岩主、微量元素数据,探讨该页岩沉积时古环境、古气候、古氧相状态,判定是否具有卡尼期CPE事件的全球等时响应,区分局域构造事件对其形成的影响程度,综合研究其成因机制。

1 地质背景

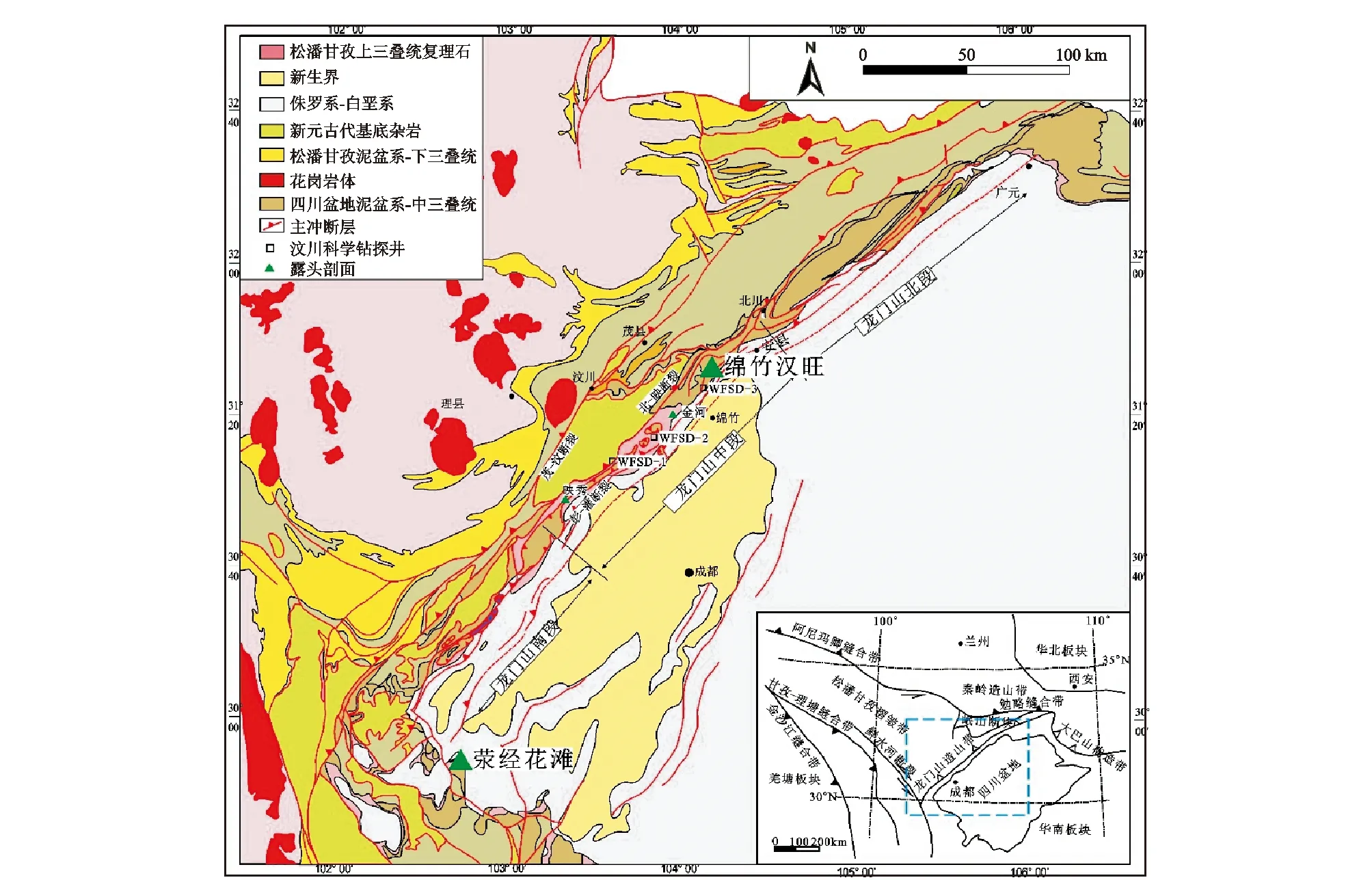

四川盆地经历了前寒武纪多幕陆内拉张、埃迪卡拉纪(震旦纪)—中三叠世克拉通盆地、晚三叠世以来的前陆盆地以及晚白垩世以来的隆升剥露改造等多期演化阶段[24-25]。晚三叠世时期,由于扬子板块和华北板块之间由东向西的不等时性/穿时碰撞闭合效应形成了南北向压性应力场,扬子陆块西缘边界断裂北段发生构造反转,由早期的张性正断层变为以韧性左旋走滑为主兼少量逆冲分量的压扭型断层;同时,由于扬子板块的顺时针旋转[26],龙门山构造带发生构造反转,扬子板块向西发生陆内俯冲,龙门山以水下隆起的形式开始隆升,前陆盆地的雏形开始形成(图1)。在该时期,龙门山前陆盆地以西松潘甘孜地区仍为深海沉积,为一残留海盆,盆地内部则发育有障壁沙坝泻湖相或海湾相沉积。龙门山前陆盆地上三叠统地层从老到新依次为马鞍塘组(与川西南跨洪洞组为等时异相沉积)、小塘子组、须家河组,并与下伏中三叠统雷口坡组顶部地层平行不整合或微角度不整合接触。

2 研究材料与测试方法

在龙门山北段和南段共实测2个地层剖面(图1),南段为荥经花滩剖面,北段为绵竹汉旺剖面。从底到顶逐层采样,下部碳酸盐岩地层采样间距较大,主要作背景值参考,上部页岩段加密采样,北段剖面共采集15块样品,南段剖面共采集12块新鲜岩样。利用成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室的ZJ266+ZJ263 JEOL JSM-6610LV场发射扫描电镜和OXFORD X-max能谱仪, 根据GB/T 18295-2001和GB/T 17359-2012 2个行业标准进行黄铁矿粒径分析。对于全岩主微量元素测试分析,先将野外采集的新鲜岩样进行低温烘干,随后鄂破至 1~2 mm以下,缩分约 200~300 g做正样,无污染钵研磨至约 200 目;余样装回原样袋做“粗副样”;采用清洁石洗机破碎,采用石英砂洗钵研磨。样品前处理完成后,1 000 ℃灼烧后称重,随后用硼酸锂-硝酸锂熔融,利用X 荧光光谱(XRF)分析主量元素;碱熔+四酸消解,等离子质谱/等离子光谱综合定量测试微量和稀土元素。岩样有机碳同位素测试采用 Costech ECS 4010 闪燃/层析法分离析出CO2,联动Finnigan MAT Delta Plus XP 同位素质谱仪测δ13C(SD<0.03%,V-PDB标准化)。全岩主微量分析和有机碳同位素测试送至广州ALS实验室完成。岩样锶同位素测试在成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室进行,利用碱熔-多接受器等离子质谱(MC-ICP-MS)测定w(87Sr)/w(86Sr)同位素比值,相对标准偏差RSD<0.01%。

图1 龙门山地区区域地质图Fig.1 Regional geological map of Longmenshan area

3 测试结果

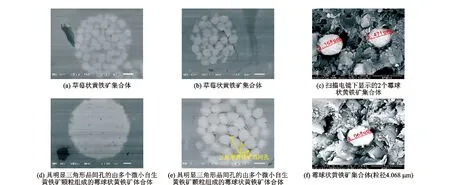

3.1 黄铁矿粒径分析

Wilkin[27]通过对现今具有不同氧化还原状态(硫化、贫氧、氧化)的盆地现代沉积物中草莓状黄铁矿的研究认为,与来自贫氧和氧化水体的沉积物相比,硫化/滞留(euxinic)海水中形成的草莓状黄铁矿具有更小的平均粒径和粒级变化范围。Bond[28]进一步指出,缺氧-硫化水体中霉球状黄铁矿的平均粒径一般为3~6 μm,贫氧(dysoxic)条件下草莓状黄铁矿平均粒径增大,一般为6~10 μm,且具有更大的标准差。现今,草莓状黄铁矿的粒径分析已被广泛用于岩相学古氧相研究中,是沉积水体氧化还原程度的良好指标。马鞍塘组中段和下段碳酸盐岩中未检测到黄铁矿的存在,上部黑色页岩中霉球状黄铁矿广泛发育(图2),草莓状黄铁矿平均直径4 μm,标准差0.4 μm,表明其粒级范围集中,马鞍塘组上段页岩沉积期水体滞流缺氧,S2-供应充足,水体呈现硫化缺氧状态。

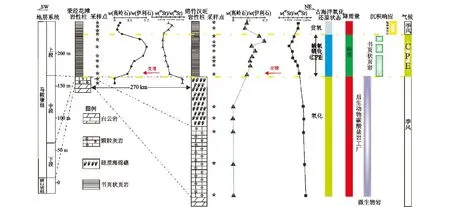

3.2 有机碳同位素特征

由图3测试结果可知,在下卡尼阶碳酸盐岩和上卡尼阶陆源碎屑岩的突变转换面有机碳同位素值突然减小,北段和南段2个剖面在转换起始处的值大约一致,为-28‰,之后向剖面上部,渐小至-29‰后又慢慢增大。与下卡尼阶对比,2个剖面的有机碳同位素负偏量具有同样的大小,最大为-2‰。王艳艳等[29]利用激光微区碳、氧同位素测试方法分析川西北地区卡尼阶中有孔虫、双壳类及腕足类化石壳体和植物叶片化石的碳、氧同位素,结果显示:上卡尼阶化石中氧同位素值较下卡尼阶略变小,上卡尼阶泥质粉砂岩中化石的碳同位素较下卡尼阶灰岩明显变小,可能是淡水输入的影响。这与本次实验结果具有相似性。普遍认为CPE事件的开始与有机碳或/和无机碳同位素的突然负漂移变化具有同时性和同步性[30-31],多数学者认为上卡尼阶碳同位素的负偏事件与Wrangelia大火成岩省的喷发带来的大量轻碳有关[32],从而引起碳库和碳循环的异常扰动,火山灰锆石U-Pb高精尖测年约束年龄230.91±0.33 Ma,与卡尼期洪水事件具有时间上的耦合性[33]。本次测试结果与西特提斯域卡尼期剖面测定结果具有相似性,表明CPE在特提斯域具有一致的响应。

图2 扫描电镜下黄铁矿形貌和粒级大小Fig.2 Morphology and grain size of pyrite under SEM

图3 荥经花滩(南段)和绵竹汉旺(北段)马鞍塘组岩性柱状剖面及地球化学指标(CIA、U/Th、有机碳同位素)纵向变化特征Fig.3 Vertical variation characteristics of lithology and geochemical indicators (CIA,U/Th,organic carbon isotope) of the Ma'antang Formation in Yingjinghuatan (southern section) and Mianzhuhanwang (northern section)

3.3 源区化学风化强度

现今,已提出各种化学风化指数用于评价沉积物或沉积岩的(古)风化强度。例如:硅酸盐风化指数WIP[34](Weathering Index of Parker)、 化学蚀变指数CIA[35](Chemical Index of Alteration)、化学风化指数CIW[36](Chemical Index of Weathering)、斜长石蚀变指数PIA[37](Plagioclase Index of Alteration)、改进的化学蚀变指数CIX(Modified Chemical Index of Alteration)[38-39]。这些指标的计算方法类似,不同的是侧重强调了某些单一因素(如源区岩性效应、不同元素溶解及迁移能力差异、水动力分选、再旋回作用、成岩蚀变等)对风化指数计算的影响,因此,此处只考虑应用较广的化学蚀变指数CIA的计算,其他指标计算结果类似,不在此赘述。计算公式如下:

CIA=[Al2O3/ Al2O3+CaO+Na2O+K2O]×100。

公式中的矿物分子式均代表其摩尔分数。大部分黏土矿物的CIA指数在70~75[35],CIA值越大化学风化作用越强。计算结果显示马鞍塘组黑色页岩CIA集中在80~90(图3),反映源区较强的化学风化条件,表明CPE事件导致降雨量增多,大陆水解作用加强。

3.4 古氧化还原条件

V、U、Mo、Th、Co、Ni、Sc、Cr等元素或元素比值对古水介质氧化还原状态的变化较为敏感,能用于半定量-定量评价沉积时水体的氧化还原状态[40]。例如:w(U)/w(Th)>1.25反应水体缺氧,0.75≤w(U)/w(Th)≤1.25指示贫氧环境,w(U)/w(Th)<0.75表示氧化环境[41-42]。本次研究以w(U)/w(Th)之值为例,阐述黑色页岩沉积时古水介质的氧化还原状态。结果显示,从下卡尼阶碳酸盐岩的氧化态过渡至上卡尼阶的缺氧水体,之后缓慢渐变至贫氧或缺氧状态(图3)。说明马鞍塘组上部黑色页岩段沉积时水体缺氧,有利于有机质的保存。

3.5 黏土矿物的变化特征

沉积岩中黏土矿物的种类和含量变化能反映物源区的改变、大陆水解作用的强度以及沉积环境或沉积条件[43]。黏土矿物通常经由水岩化学风化过程所产生。尽管黏土矿物组合的组分(黏土级的矿物组分,粒径常<2 μm)会被水解作用时长、水岩比率、水体化学性质等的变化所影响,但仍主要由气候所控制[44]。因此,黏土矿物的种类和含量比率能半定量反映气候或风化强度的改变。

通常,伊利石和绿泥石分别是云母和铁镁质矿物化学风化作用的初始转换产物,这2种矿物反映源区的物理侵蚀作用和快速剥露事件,代表干冷的气候条件[45]。正是由于伊利石和绿泥石对大陆水解作用的几乎无敏感性,在各种黏土矿物比值计算中常用它们作“内标(internal standards)”,充当分母。化学作用的增强导致蒙脱石和高龄石的形成。蒙脱石的生成与交替的湿润、干旱气候条件和较低的水岩比率或/和较低的地形起伏度有关[46],暗示不足的水系环境和强烈的季风气候相关的季节性降雨。而高岭石常在高水岩比、水系沟通良好的斜坡部位富集,高岭石的丰度是湿热气候(热带至亚热带) 的良好指示物[47]。由图4可知,下卡尼阶碳酸盐岩地层中陆源黏土矿物几乎没有, 而黑色页岩段高岭石/伊利石突然增大,表明页岩沉积时气候温暖湿润,岩石水解作用强烈,降雨量显著增加。

图4 荥经花滩(南段)和绵竹汉旺(北段)马鞍塘组岩性柱状剖面及矿物学、地球化学指标(w(高岭石)/w(伊利石)、w(87Sr)/w(86Sr))纵向变化特征Fig.4 Vertical variation characteristics of lithology,mineralogical indicators and geochemical indicators (w(kaolinite)/w(illite)、w(87Sr)/w(86Sr)) of the Ma'antang Formation in Yingjinghuatan (southern section) and Mianzhuhanwang (northern section)

3.6 锶同位素特征

w(87Sr)/w(86Sr)值的变化主要取决于“陆/壳源”Sr和“幔源”Sr两者混合输入值之间的相对盈亏关系(the waxing and waning),因而能被用作地球系统构造旋回演化的替代性指标。壳源锶主要由大陆古老硅铝质岩石风化提供(相对富87Sr),幔源锶主要由洋中脊热液系统或海底火山作用提供(相对富86Sr),此外,陆地淡水的注入也会影响锶同位素的组成[48]。南、北段马鞍塘组w(87Sr)/w(86Sr)之值从灰岩段的0.707 750陡降至黑色页岩段中部的极小值0.707 550(图4)。w(87Sr)/w(86Sr)在页岩段的突然降低与幔源锶的注入引起86Sr富集有关,这一事件响应于晚三叠世早期以来的古特提斯洋俯冲消减和新特提斯洋的打开这一期构造事件。Zheng等[49]通过2008年汶川地震地表同震断裂带中假玄武玻璃的w(40Ar)/w(39Ar)阶步加温实验、黏土矿物K-Ar定年和锆石裂变径迹(ZFT)综合测年研究认为,假玄武玻璃是龙门山断裂带区域逆冲活动的产物,231~238 Ma龙门山古地震活动频发,震源深度10~14 km,这些共同表明龙门山在印支期已经发生了显著的逆冲造山,龙门山在晚安尼期已经开始活动。龙门山的早期古地震、火山活动[50-51]以及新生洋壳的打开是w(87Sr)/w(86Sr)突降的根本原因。随后的w(87Sr)/w(86Sr)缓慢回升与CPE事件导致的降雨量增强、大陆化学风化速度加快有关,带来更多的壳源锶。值得注意的是,CPE事件导致的岩石风化增强与CPE的开始时间具有一定的滞后性。

4 马鞍塘组上部黑色页岩的形成机制

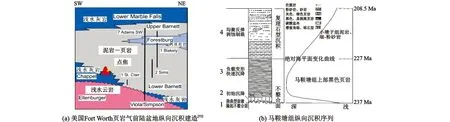

美国页岩气开发主要集中在五大页岩气盆地[52],分布于北美板块的东部前陆盆地和西部前陆盆地群。主要为阿巴拉契亚-沃希托(Appalachian-Quachita)前陆盆地及隆后盆地群、落基山(Rocky)前陆盆地及隆后盆地群,其中富有机质产气页岩层主要分布于前陆盆地系统前渊地区的深水轴向区内。如图5(a)所示,Fort Worth前陆盆地充填序列中每一旋回的底部为不整合面之上的浅水灰岩,中部为礁丘建隆,上部为黑色富有机质页岩,偶夹钙质泥岩,向上又是下一个旋回的浅水碳酸盐岩[53]。如图5(b),马鞍塘组在沉积序列上与美国典型的产页岩气前陆盆地完全一致,具有典型的“下部颗粒滩+中部硅质海绵礁+上部大套黑色页岩”的纵向沉积序列。马鞍塘组从下部的碳酸盐岩到上部大量黑色页岩段的出现,显示了一个向上粒度变细、水深逐渐增加的过程和沉积序列,代表着前陆盆地发育早期(即欠补偿期)的地层充填模式,另外,马鞍塘组底部不整合面(即雷口坡组顶部不整合面)是一个典型的高度穿时发育的挠曲型前缘隆起性不整合面,代表四川盆地从被动大陆边缘向前陆盆地的转换界面[24,54-57]。因此,马鞍塘组上部的黑色页岩是典型的晚三叠世龙门山前陆盆地最早一期的前陆盆地型黑色页岩。

现今,越来越多的人认为发生于晚三叠世卡尼期的CPE事件是一次全球性的气候扰动事件[14],但是,对于这种全球性的气候异常扰动事件和区域性质局部分布的龙门山前陆盆地形成事件,究竟谁对马鞍塘组上部黑色页岩的形成起主导机制呢?笔者认为,马鞍塘组上段黑色页岩的形成应是龙门山前陆盆地形成的沉积响应和早期沉积记录,恰逢叠加了全球性的卡尼期洪水事件。原因如下:①前陆盆地早期沉积序列的一致性。始新世—渐新世北阿尔卑斯周缘前陆盆地[58]、晚中新世或早上新世西台湾周缘前陆盆地[59]、中奥陶世阿巴拉锲亚周缘前陆盆地[60]等不同地史时期形成的(周缘)前陆盆地均具有从下到上依次为底部不整合界面、底砾岩、礁滩相碳酸盐岩、黑色页岩、粗碎屑砂岩的纵向沉积序列或沉积建造。因此,卡尼期盆地性质的转变应是马鞍塘组上段黑色页岩形成的主要内动力机制;②Minzoni等[61]通过对南盘江盆地区域性三叠纪碳酸盐岩台地的淹没至消亡研究后认为,整个扬子地台三叠纪碳酸盐岩的消亡早于西特提斯域台地,在中三叠世安尼期和拉丁期已被硅质碎屑岩快速充填、覆盖,卡尼期赖石科组黑色页岩的形成主要与前陆盆地发育导致的构造沉降引起深水分层缺氧盆地的形成这一构造-沉积响应事件有关,而不是CPE这一全球气候事件的主导。晚三叠世整个上扬子地台碳酸盐岩台地的消亡具有等时性特征。由此,构造与气候的主导因素应是内动力构造作用的一级控制作用。前已述及,马鞍塘组黑色页岩沉积时水体缺氧,西邻古特提斯洋(松潘甘孜残留海),龙门山边缘上升洋流发育,因此,马鞍塘组黑色页岩的形成是在卡尼早期前陆盆地的递进发育中形成的,而马鞍塘组中部硅质海绵礁在水深超过140 m处形成[62],如图6(a),正是由于前陆盆地的形成导致上扬子地台的构造挠曲沉降,才为马鞍塘组上段黑色页岩的形成创造了可容空间。综上,认为马鞍塘组上部区域性分布的黑色页岩是龙门山前陆盆地早期发育的沉积记录,其形成机制主要受控于前陆盆地导致的构造沉降,在此基础上叠加了全球性的CPE气候波动事件:超级季风气候驱动下的上升洋流带来的海底大量营养盐导致了水体表面初级生产力的提高,降雨量的增加带来了更多陆源营养物质或有机质,为富有机质页岩的形成创造了良好的物质基础。后期均衡抬升同造山剥露的大量粗碎屑有利于富有机质页岩快速埋藏,具有良好的后期保存条件,如图6(b)。

图5 典型周缘前陆盆地纵向沉积建造序列对比Fig.5 Correlation of vertical sedimentary formation sequences in typical peripheral foreland basin

图6 马鞍塘组上部黑色页岩形成模式Fig.6 Model diagram of black shale formation in the upper part of the Ma'antang formation

5 页岩生烃潜力分析

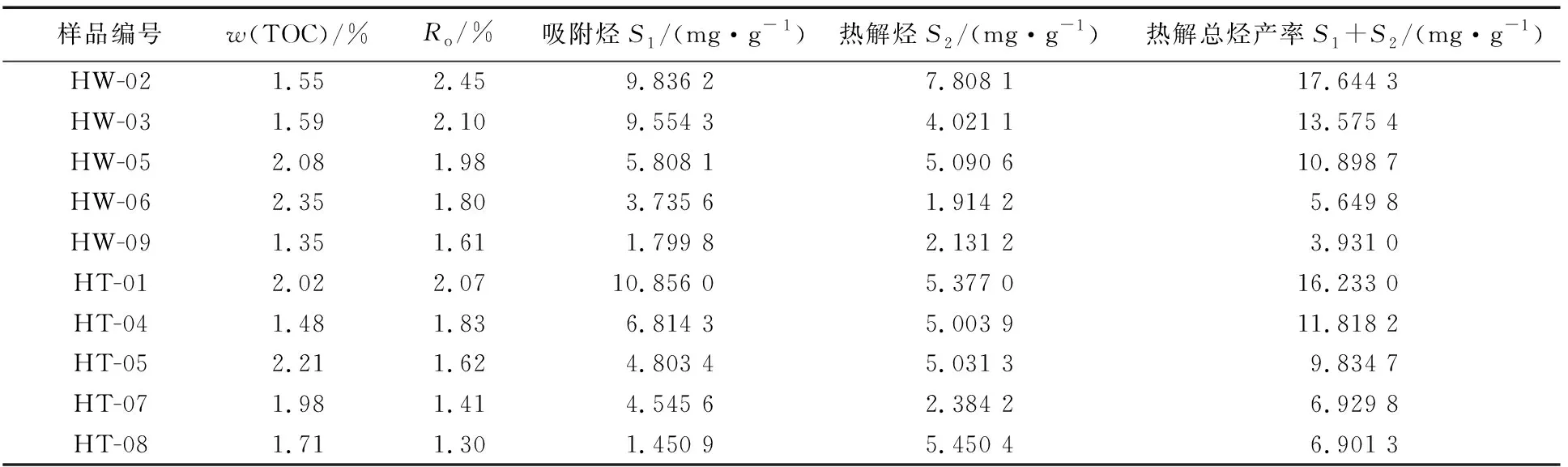

本次研究对2个剖面的代表性页岩样品进行了有机地化分析,以便更好地评价其生烃潜量。结果表明:实测总有机碳质量分数均值为1.832%,近于2%;油浸镜质体反射率均值大于 1.817%,达到高熟阶段后期,少部分样品已达到过成熟干气阶段(表1);岩样热解实验表明热解总烃产率S1+S2均值达到10.141 6,远大于6,达到极好烃源岩标准。

表1 马鞍塘组上部黑色页岩有机地球化学特征 Tab.1 Organic geochemical characteristics of black shale in upper part of Ma'antang Formation

对于富有机质黑色页岩而言,其顶底板的致密性碳酸盐岩或碎屑岩封闭性良好,页岩有机质热成熟过程中产生的烃类运移条件不佳,而有利于源内滞留成藏形成原地型页岩气聚集。总之,前陆盆地下部地层通常为厚度较大的富有机质细粒沉积物,为页岩气的形成提供了充足的物质基础;前陆盆地上部地层通常受后期冲断褶皱的挤压,构造热事件为下部烃源岩的成熟和页岩层天然裂缝的产生提供了热力学条件。马鞍塘组页岩可能是今后四川盆地海相页岩气开发的又一有利层段。

6 结 论

(1)马鞍塘组页岩段草莓状黄铁矿直径约4 μm,下页岩段w(U)/w(Th)>1.25,至剖面上段0.75≤w(U)/w(Th)≤1.25,共同指示了马鞍塘组上部黑色页岩沉积于缺氧水体中,上页岩段为贫氧相。

(2)页岩段CIA集中在80~90,页岩段中部w(87Sr)/w(86Sr)具有最小值0.707 550,w(高岭石)/w(伊利石)突然增大,均表明源区化学风化作用强烈,板块构造活跃,气候湿热,降雨量激增。

(3)页岩有机碳同位素的突然负漂移(最大2‰),表征大气圈有量轻碳的注入,是火山活动的响应。

(4)马鞍塘组上部区域性分布的黑色页岩的形成机制主要受控于前陆盆地导致的挠曲构造沉降,在此基础上叠加了全球性的CPE气候扰动事件,东特提斯域(松潘甘孜海盆)上升洋流、超级季风气候促进了盆内水体表面初级生产力的提高,降雨量的增加带来了大量的陆源营养物质,沉积水体的缺氧条件有利于有机质的保存,马鞍塘组上部黑色页岩是四川盆地海相页岩气的潜力勘探层位。