1951~2016年长江中下游气候变化及其与厄尔尼诺/拉尼娜的相关性

2018-11-26罗剑锋王诗璞

李 煜 陈 敏,2 罗剑锋 彭 涛,2 王诗璞

(1. 三峡大学 水利与环境学院, 湖北 宜昌 443002; 2. 水资源安全保障湖北省协同创新中心, 武汉 430072)

厄尔尼诺/拉尼娜(以下简称厄/拉事件)是指赤道中、东太平洋海面温度大范围持续偏暖/冷的现象[1],也是气候系统年际气候变化中的最强信号.厄/拉事件不仅会直接造成热带太平洋及其附近地区的干旱、暴雨等极端气候事件,还会以遥相关的形式影响我国的天气、气候并引发气象灾难[2].近年来频繁出现的海温异常变化开始于热带太平洋中部的ENSO事件被称为中部型厄/拉事件,这种新型厄/拉事件与传统东部型事件的不同特征及它们对气候影响的差异引起了不少学者的关注.

厄/拉对气候的影响具有显著的区域性特征.伍红雨等[3]研究了厄/拉事件对华南气温的影响,结果表明发生东部型拉尼娜事件当年,华南冬季气温偏低;张鹏飞等[4]发现厄/拉事件对山西省的降水影响显著,在1956~2009年间,厄尔尼诺年降水低于正常年48 mm,拉尼娜年则低16 mm,对气温的影响则不是很明显.李志等[5]就厄/拉事件与泾河流域的气候变化相关性展开研究,结果表明该地区气候变化与厄/拉事件关系显著,降水对厄/拉事件的响应强于气温且厄尔尼诺事件的影响大于拉尼娜事件.徐静等[6]分析了青海省气候变化与厄/拉事件的关系,表明厄尔尼诺事件对该地区的气温和降水影响较大,且气温对厄/拉事件的响应大于降水;厄尔尼诺对同期气候的影响较大,而拉尼娜事件则有2~3月的持续影响期.王淼、张冲等[7-8]的研究表明,厄尔尼诺事件内长江流域气候变化特征为年降雨量减少,年均气温升高,拉尼娜事件内则相反,呈现降雨增多气温下降趋势.

然而,目前有关厄/拉事件对区域气候变化影响的研究中对中、东部型事件区别讨论并不多见,且区分了两类厄/拉事件的研究大多只针对降水的响应[7],忽视了中、东部型事件对区域气温变化的可能影响.此外,以往文献研究中对厄/拉事件的判定依据并不统一,降低了相关研究的可比性.2017年中央气象局首次正式发布了厄/拉事件判定的行业标准[9],能够全面检测到每一次厄/拉事件且有效划分中部型和东部型事件,有利于诊断、归因和预测不同类型事件,准确分析其对区域气候变化的影响[10-11].因此,本文依据最新判定标准,以旱涝灾害频发的长江中下游地区为研究对象,探讨长江中下游气候变化对不同类型厄/拉事件的响应及其时滞效应,为该地区气候预测和灾害防治提供依据.

1 数据与方法

1.1 研究区域及数据

长江中下游地区位于秦岭和南岭之间,西起巫山-雪峰山,东际于海.该地区受亚热带季风、台风、寒潮等的影响显著,是气象灾害频发的区域,也是全球气候变化重要的响应区域[12].本文选取长江中下游流域所处的6省1市(湖北、湖南、安徽、江西、浙江、江苏和上海)为研究区域.采用美国国家海洋和大气管理局NCEP/NCAR再分析资料(1.915°×1.875°),选取1951~2016年Nino3区(5°N-5°S, 90°W-150°W)、Nino4区(5°N-5°S, 150°W-160°E)及Nino3.4区(5°N-5°S, 120°W-170°W)的月海表温数据和长江中下游地区的月气温、降水数据.经处理得到长江中下游地区区域平均气温和降水序列.另采用了英国Hadley气候研究中心1921~1960年的HadISST海面温度序列(1°×1°),同样处理得到3个Nino关键区的月海表温序列,选取1951~1960年HadISST和NCEP海表温数据,通过相关分析和双累积曲线分析验证两者具有良好的一致性,进而采用1921~1950年HadISST数据对NCEP资料进行补充,用以计算气候态,最终处理得到赤道中东部太平洋海温月距平序列.

1.2 研究方法

首先依据中国气象局2017年新发布的《厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法》(QT/T370-2017)判定两类厄/拉事件,并分别确定东部型和中部型事件.采用线性倾向估计和Mann-Kendall(M-K)检验方法,分析长江中下游地区1951~2016年气温和降水的变化趋势及突变情况;通过相关性分析,判别该地区气温和降水与不同厄/拉事件的相关性,并分析其空间分布情况及气候响应的时滞效应.

2 结果与讨论

2.1 厄尔尼诺/拉尼娜事件的判定与分类

根据标准中的判定方法及不同于标准的再分析数据,判定厄尔尼诺/拉尼娜事件的结果见表1.

表1 1951~2016年间的厄尔尼诺和拉尼娜事件

本文与标准中结果的差别主要在于事件的次数,表中多个拉尼娜事件合并的时间有时近似于标准中一个长时间的拉尼娜事件.1951~2016年发生El Nino事件15次,其中东部型事件10次,中部型事件5次;拉尼娜事件共22次,其中东部型事件18次,中部型事件4次.拉尼娜事件几乎全部开始于夏季,在冬季达到最强,并结束于冬末春初.厄尔尼诺事件与拉尼娜事件的发生具有一定的周期性,每2~7年至少会发生一次厄尔尼诺和一次拉尼娜事件,且厄尔尼诺与拉尼娜事件大体上是交替出现的.1957~1998年的11次厄尔尼诺事件中,有10次是东部型事件,仅一次拉尼娜事件,而近年来的4次厄尔尼诺事件全部是中部型事件,说明厄尔尼诺事件类型可能有明显向中部型转变的倾向,而对于拉尼娜事件这种转变并不明显.

2.2 长江中下游地区气候变化

2.2.1 气温和降水的变化特征

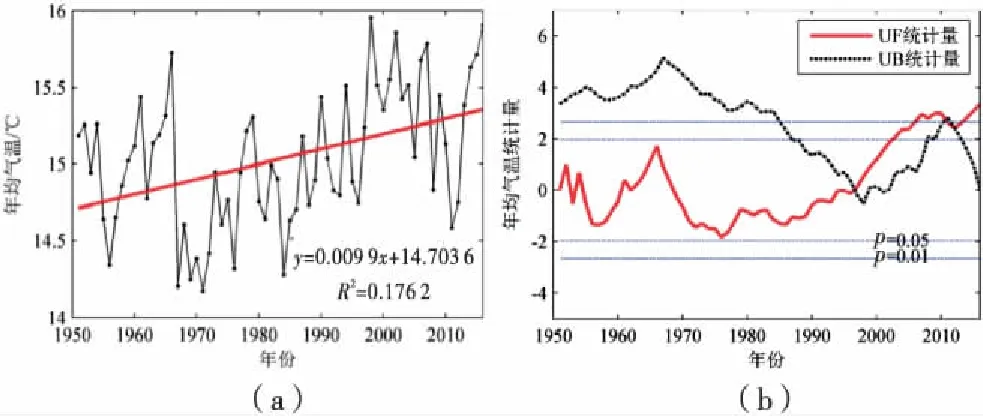

从1951年到2016年,长江中下游地区年均气温整体呈现上升趋势,平均每10年上升约0.1℃(图1a),小于全国近50年0.22℃/10a的气温增幅[3].丁斌等学者[13-14]的研究结果表明,1951~2000年,长江流域的年平均气温呈波动变化趋势,60~80年代呈下降趋势,80年代后有所上升,上升幅度为0.3℃~0.6℃.长江中下游的气温与流域整体相似,也呈波动变化趋势.

具体来说,由M-K检验结果(图1b)可知,其波动变化大致分为3个阶段:第1阶段为1951~1968年,年均气温波动较为频繁;第2阶段为1968~1997年左右,这期间气温呈现下降趋势但并未达到显著水平,1997年左右UF与UB相交,且交点在临界线之间,表明1997年为气温突变开始时间.第3阶段为1997年至今,年均气温不断上升,2002年左右上升趋势突破了0.05显著性水平,之后一直稳定在显著性水平之上.

图1 (a)年均气温线性回归及(b)MK检验

1951~2016年长江中下游的年降水量呈下降趋势,降幅约3.4 mm/a(图2a),大于全国1965~2014年间0.149~0.116 mm/10a的平均水平[15],也大于长江流域整体的下降幅度(-1.5 mm/10a)[16].从M-K检验结果(图2b)中可以看出,区域年降水量变化可分为两个阶段:第1阶段是1963年之前,年降水量波动变化,变化趋势不显著;第2阶段是1963年左右至今,降水量持续减少.其中21世纪前,降低的趋势并不显著,这与长江流域多年降水变化特征一致[16-17].进入21世纪后,降水量下降十分明显,分别于2005年和2009年左右达到0.05和0.01的显著性水平.已有研究表明,1951~2005年,长江中下游降水减少幅度仅为5.1 mm/10a,可见近10年来的降水减少量十分可观.综上所述,长江中下游地区近60多年来气候趋向暖干,且这种趋势在90年代末期以来更加显著.

图2 (a)年降水线性回归及(b)MK检验

2.2.2 气温和降水变化趋势的空间分布情况

长江中下游地区年平均气温变化的空间分异性较为明显,增长趋势总体由南向北逐渐加强,尤其以湖北北部、安徽西北部和江苏省北部增长幅度最大.部分地区气温变化情况与区域整体不同步,湖南省西南部甚至呈现气温降低趋势.整体而言,长江以南的气温增幅小于长江以北,区域西部增幅小于东部.降水量变化空间分布则呈现从西北向东南逐渐减弱的态势,长江中下游地区西北部降雨年均减少幅度达10 mm以上,其中湖北省减少最为明显(图3b).区域最南部的湖南和江西南部地区降水却呈现上升趋势,东部沿海地区的降水量也有减少但并不明显.综上可见,在长江中下游地区整体趋于暖干的背景下,西北部和北部这种趋势最为显著,而西南部偏干但升温并不明显.

图3 (a)气温及(b)降水变化趋势空间分布图

2.3 气温和降水变化与厄尔尼诺/拉尼娜的相关性

2.3.1 整个时间序列内的相关性

将1951~2016年792个月气温(T)及降水(P)距平值月序列与同期的海温距平(SSTA)月序列进行相关性检验,并分别提取气温、降水延时1~5月的序列,进行滞后效应分析.由图4中相关性分析结果可知,长江中下游的气温与降水对海温变化的响应十分明显.SSTA和气温的相关性除同期只通过95%显著性检验外,其余均通过99%显著性检验,且在滞后2个月时达到最大.SSTA与降水的相关性在同期最小,随着降水延迟月份的增加逐渐增大,在滞后4个月时达到最大.有研究曾指出厄尔尼诺/拉尼娜事件对长江流域的气候变化的影响存在滞后效应[5-6,18],但并未指出具体的滞后时间,本文的结果印证了这一结论并且进一步分析了滞后的时长.结果表明,长江中下游气温变化对NINO3.4区海温距平的响应更为迅速,降水的响应则较慢,分别为2月和4月.

图4 SSTA-T/SSTS-P滞后0~5月相关性系数

SSTA与气温(滞后2月)和降水(滞后4月)的相关性空间分布如图5所示.当SSTA与气温/降水的达到最大相关时,其相关性的空间分布情况可以反映该区域的空间响应规律.长江中下游南部气温和降水对海温的响应更加显著,而北部只有气温对海温有一定响应,降水的响应则不明显.整体上看,相关性呈现出由南向北逐渐减小的趋势,湖北西北部、安徽北部以及浙江的气温、降水受SSTA的影响不大.结合长江中下游区域多年的气候变化规律(见图3)可以发现,受海温影响较大的地区多年气温与降水变幅较小,如该区域的南部和东部部分地区;而相比之下气温和降水受海温影响较小的北部地区,其多年降水减少幅度较大,气温增幅也更大.

图5 (a)整个时间序列内SSTA-T(滞后2月)和(b)SSTA-P(滞后4月)相关性空间分布

2.3.2 厄尔尼诺/拉尼娜事件内的相关性

由于全序列海温距平与气候的相关性无法反映不同类型厄/拉事件对气温和降水的具体影响,依照厄/拉事件判定结果(见表1),分别提取出中/东部型厄尔尼诺和拉尼娜事件内长江中下游地区气温和降水的月数据,与相应月份的海温距平进行相关分析,结果见表2.排除非厄/拉事件发生月份的干扰,事件内SSTA-T或SSTA-R的相关系数均大于整个时间序列内相关分析结果的最大值(见图4),这说明厄/拉事件对长江中下游气候的影响是存在的.

表2 不同类型厄尔尼诺/拉尼娜事件内气温和降水与SSTA的相关性

注:p<0.05用*表示,p<0.01用**表示,每类中相关性系数最大值用加粗表示.

厄尔尼诺事件与气温的影响并不显著,但对降水的影响十分明显.中部型厄尔尼诺事件对长江中下游降水的的影响在滞后1个月时达到最大,东部型事件在滞后4个月时达到最大,两类事件延迟响应的差异可能是由于东部型厄尔尼诺事件多通过副热带高压的变化影响降水,而中部型事件则通过风场影响降水的变化[8].拉尼娜事件对气候的影响因事件类型不同而有明显的区别,中部型拉尼娜事件对气温和降水的影响均不明显,而当东部型拉尼娜事件发生时,长江中下游地区气温和降水对海表温距平均有响应,且这种响应存在一致的时滞性,气温和降水与海温距平的相关性都在滞后2个月达到最大,且分别通过了95%和99%的显著性检验.

各个事件的相关系数几乎都是单一峰值的,即不存在两个非相邻的月份均达到显著性水平,且随着延迟时间的增加,相关性有递增后再减小的趋势.这说明厄尔尼诺/拉尼娜事件对气温或降水的影响的时滞效应明显,但一般不会超过4个月.

在相关性最显著的几组情况下针对区域各格点做相关分析得到相关性的空间分布情况.如图6所示,虽中部型厄尔尼诺对长江中下游降水在滞后1个月时影响达到最大,但是仅在长江以南表现明显,长江以北降水对中部型厄尔尼诺事件的响应并不显著;东部型厄尔尼诺事件发生时,SSTA与区域降水的相关性在滞后4个月时达到最大,长江中下游地区南部的响应也是明显强于北部,东部沿海的响应也比较显著但不及南部,厄尔尼诺事件对江西和湖南南部地区气候的影响最能反映出区域气候变化响应的总体情况.整体上看,两类厄尔尼诺事件对降水影响的空间分布规律十分相似,但东部型事件对降水影响的滞后效应更加明显,并且其对上海地区的影响较中部型事件更显著.

图6 (a)中部型El事件内SSTA-P滞后1月和(b)东部型El事件内SSTA-P滞后4月相关性空间分布

东部型拉尼娜事件发生时,气温与降水均在滞后2个月时与SSTA的相关性达到最大,且相比气温,降水对SSTA的响应更为显著.从空间分布上来看(如图7所示),气温呈现由西南向东北相关性减弱的分布特征,东部型拉尼娜事件对湖北、安徽及江苏的北部地区影响并不显著;而绝大部分地区降水则受到东部型拉尼娜事件的影响,尤其是长江中下游北部地区,多达到0.01显著性水平.

图7 (a)东部型La事件内SSTA-T滞后2月和(b)东部型La事件内SSTA-P滞后2月相关性空间分布

以上结果表明,不同类型厄/拉事件对长江中下游气温和降水的影响在影响程度、影响区域、滞后时长等方面具有明显的差异.厄尔尼诺事件中影响较大的是中部型事件,而拉尼娜事件中影响较大的则是东部型事件,且它们对降水的影响均大于对气温的影响.中部型厄尔尼诺事件对降水的影响中心在长江中下游南部,而东部型拉尼娜事件对降水的影响主要集中在北部.相比拉尼娜事件,厄尔尼诺事件对气温降水影响更具时滞性.

3 结 论

本文采用新标准判定厄/拉事件及类型,对1951~2016年长江中下游地区气温和降水变化特征及其对不同了类型厄/拉事件的响应进行分析,得到如下结论:

1)1951年以来的厄/拉事件,呈一定周期性发生,周期为2~7年;厄/拉事件具有不对称性;每一次强厄尔尼诺事件发生后会在次年或第三年发生拉尼娜事件.东部型厄/拉事件多于中部型,且近年来中部型厄尔尼诺事件明显增多,表明厄尔尼诺事件内的海温异常中心有转移的倾向.拉尼娜事件中东部型没有明显的转换.

2)1951~2016年长江中下游地区的整体气候呈暖干趋势;气温和降水变化率分别为0.11℃/10a和-33.87 mm/10a;区域内气温升温幅度自南向北逐渐增大,降水减少幅度自东南向西北陆逐渐增大.区域内越靠近北部,气候越趋向于暖干.

3)整个时间序列内长江中下游地区气温和降水对海温距平的响应分别存在2个月和4个月的延迟;海温距平对气温的影响大于降水,对长江中下游南部地区影响大于北部.

4)不同类型厄/拉事件对长江中下游气温和降水的影响程度、影响区域、滞后时长不同.就厄尔尼诺事件而言,其中部型事件对长江中下游气候影响大于东部型事件,拉尼娜事件则相反.降水对厄/拉事件的响应都大于气温,中部型厄尔尼诺和东部型拉尼娜对长江中下游降水的影响分别集中在南部和北部地区.中部型厄尔尼诺事件对气温和降水的影响分别滞后5个月和1个月;东部型拉尼娜气温和降水的响应延迟均为2个月.