金庸:成年人的童话

2018-11-20陈赛

陈赛

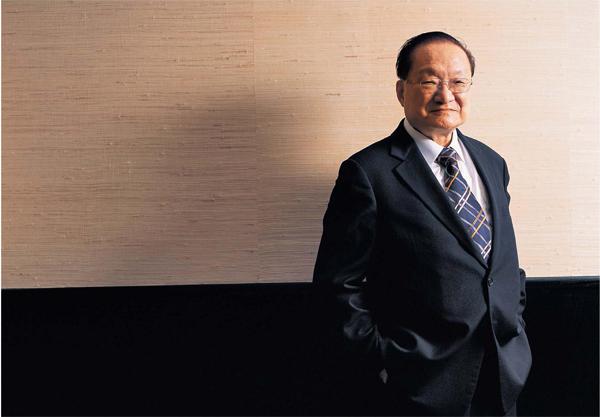

金庸

抑制不住的梦想

得知金庸去世那天晚上,我辗转反侧,回想起童年时代读金庸时的种种情境,突然意识到一件事情,小时候读金庸,其实是当真实世界来读的。虽然读到的是一個虚构的江湖,但我们真正感兴趣的,却是江湖中真实的武功、地理、历史、人情,以及未来那个广阔的成人世界里的可能性。

那时候,几乎每个男孩的梦想都是活成郭靖的样子,而每个女孩的梦想都是活成黄蓉的样子。而且,我们都以为,这种侠骨柔肠、快意恩仇的人生是可能的。我们在小腿上裹沙包,以为裹上几年,就能身轻如燕,飞檐走壁。那时候抱着这种傻念头的小孩子可不只我一个。男孩们一遍一遍地对着一棵小树劈掌,口中念念有词“飞龙在天”“亢龙有悔”,以为不久就可以像郭靖一样去劈大树;女孩在小院子的晾衣架之间挂一根长绳,认真地琢磨怎么能像小龙女一样,稳稳地躺在一根绳子上。

我还记得第一次读《笑傲江湖》,读到刘正风金盆洗手大会的前夜,雁荡高手何三七挑着馄饨担在小酒馆里卖馄饨,激动得不能自已。那是金庸广阔的武侠世界里第一个,恐怕也是唯一一个与我出生的地方如此之近的地方。从那以后,夜间馄饨担叫卖的小馄饨一直是我最爱的家乡小吃。

年岁渐大,再读金庸,渐渐意识到那个武侠世界的幻梦本质。不仅凌波微步、孤独九剑、降龙十八掌是假的;桃花岛、杏子林、缥缈峰、终南山、绝情谷也是假的;郭靖短短几年从无名小卒到一代大侠的成长史是不可能的;萧峰那种“虽万千人吾往矣”的男人世上根本不存在;失足跌落悬崖,一只大雕天天跑来给你喂蛇胆吃是假的,一人一雕在海潮中练剑是假的,杨过与小龙女十六年后的重逢更是一个梦……但我们心甘情愿地沉溺在这样的梦里。

也许,是我们弄错了童年与成年、真实与虚构之间的关系。E.B.怀特曾说:“每个人在人生的发轫之初,总要有那么一段时光,没有什么可留恋,只有抑制不住的梦想,没有什么可凭仗,只有他的好身体,没有地方可去,只想到处流浪。”在那个封闭狭隘的童年时代,我们无处可去,是金庸给了我们一个心灵流浪的地方,教我们想象一种更广阔、更诗意也更热烈的生活。长大后,我们继续读金庸,继续沉溺在武侠和江湖的幻梦里,当年那些孩子气的幻想与假装游戏并没有消失,只是换了另外一种表达。因为若是没有幻想支撑疲惫的心灵,如何在这个冷酷的世界里生存下去?

美国《万古》杂志上有一篇文章说,数字技术引发了人类有史以来最大规模的一次集体逃亡——从令人失望的现实世界撤退,穿越到恶龙、魔戒、女巫、鬼屋、吸血鬼的世界。作者认为,这是当下人类社会面临的一个绝妙的反讽:在科学技术驱动之下的现代社会,崇尚理性,背离神明,拥抱现实,但技术并没有消灭我们对魔法、恐惧、神秘的强烈兴趣。我们清空教堂,紧接着就把它们改造成了电影院。《哈利·波特》和《饥饿游戏》取代了《圣经》。我们想象力的内在世界曾经是祈祷和灵修之所,现在则嵌入到了计算机构筑的数字疆域中。

也许,这并不是一件坏事。人从来都是不肯接受现实的动物。我们总是以这样或那样的方式逃避现实,有时候愚蠢,有时候荒唐,有时候无奈。记得10年前,母亲卧病在床,康复的希望眼见一日比一日渺茫。我渐渐觉得在家中呼吸困难,于是有一天一人跑到厦门的鼓浪屿,租了一个民宿住了两天,哪儿都没去,就在院子的躺椅上躺着读完了一套《天龙八部》。

读着读着,真觉得众生皆苦。萧峰的命运之苦,段誉的情障之苦,虚竹求佛不得佛的苦,阿朱苦,阿碧苦,阿紫也苦;王语嫣伤心,木婉清伤心,天山童姥伤心,李秋水伤心,无崖子也伤心……果真是“无人不冤,有情皆孽”,每一种不幸背后都有一双命运的大手在无情地推动,每一种偏狭与邪恶背后都有一堆合理化的借口,竟看不到一丝破局的可能。

读到最后,萧峰在雁门关自尽于两军阵前,一抬头只见远处暮色苍苍,大海茫茫,心中浮起那曲《沧海一声笑》。

沧海笑滔滔两岸潮

浮沉随浪记今朝

苍天笑纷纷世上潮

谁负谁胜出天知晓

江山笑烟雨遥

涛浪淘尽红尘俗世知多少

清风笑竟若寂寥

豪情还剩了一襟晚照

苍生笑不再寂寥

豪情仍在痴痴笑笑

我长叹一口气,出门默默买了一张回程的车票,返回家中。

但是,金庸于我,仅仅是一个洞穴吗?

孩童式的人物

多年后,我读到托尔金的一篇《论童话》,谈到童话中的幻想于人类的价值有三点:恢复、逃避、慰藉。逃避和慰藉都好理解,“恢复”是什么意思呢?

他说,“恢复”是一种重新找回的过程——找回清晰的视野。这并不是说要加入哲学家们的讨论,去“看到事物的原貌”,而是试图“看到我们本应看到的样子”——这些事物是外在于我们自身的。

他提到狄更斯年轻的时候发现一家咖啡馆玻璃门上的“COFFEE-ROOM”从反面读就成了“MOOR-EEFFOC”,于是后来就常常从反面看,独自沉入一种阴郁的幻想。后来,这个词被切斯特顿借来,用以描述当视角变换时,原本平凡的事物突然产生的怪异感。在现实生活中由于人们对身边事物熟视无睹,万事万物都变得模糊不清了。我们需要时常“擦亮自己的窗户”,这样世界就会变得更清晰,我们也能从熟悉感、贫乏感和对事物的占有感之中突围。

我想,这大概就是为什么我总是会在童书中看到金庸的影子。比如我曾经在北欧童书作家安娜·菲斯克的《你好,世界》里看到几幅小画,画的是一个教堂墓地里两个幽灵与一个骷髅的生活,他们比邻而居,骷髅弹着吉他,两个幽灵就在一旁静静地倾听;幽灵躺在墓碑前读书,骷髅就给他打着台灯,另一位幽灵则在一边拉着小提琴。不知为何,我脑子里浮现出来的竟然是《神雕侠侣》中老顽童、瑛姑和一等大师在百花谷的隐居生活。

不久前,我拿到一套《爸爸与我》,是比利时一位作家所画的绘本系列,讲一对六足昆虫父女波卡与米娜之间的小小故事。其中有一个故事是讲米娜在海边捡到一个贝壳,打算送给奶奶做生日礼物。回到家才发现,贝壳原来是一个寄居蟹,名叫贝尔纳,而且痴迷打牌。同时,这位寄居蟹还有五个兄弟,一路寻他而来,分别叫贝尔纳、贝尔卡特、贝尔纳多、贝尔纳尔、贝鲁纳尔,一路争论不休,胡搅蛮缠……

我差点笑出声来,嘿,这不就是桃谷六仙吗?

金庸的所有小说中,我对《笑傲江湖》有特别的偏爱,就是因为这种桃谷六仙之类的人物特别多,他们亦正亦邪,有一点胡搅蛮缠,但又天真拙朴,率性而为,像极了没长大的孩子。在嵩山封禅台上,“五岳剑派”选举盟主时,桃谷六仙你一言我一语,看似胡搅蛮缠,实则针针见血,就像《皇帝的新衣》里那个孩子。

金庸为什么要在《笑傲江湖》中安排这么多孩童式的人物?

大概就是因为成人世界(无论正派、邪派)种种狡诈、虚伪、欲望编织成的罗网,必须由孩子的眼睛来戳破。孩子的眼睛最真。在书中,不仅桃谷六仙,祖千秋的嗜酒如命、不戒和尚的情痴荒唐都是孩子式的,连采花大盗田伯光,因为身上那点孩子气,坏也坏得光明磊落。还有曲洋和刘正风,虽然平常是十足的成年人,在正教邪教里地位都很高,但到了音乐里就变成了孩子。

小时候读《笑傲江湖》,感悟到的是人生于世,应该努力过一种自由的生活,既能保持自我,又能容受万物,人生种种机缘偶合,都能随遇而安。但成年之后,对结局处任盈盈的温柔枷锁反而感触更深。在后来修订的版本中,金庸怕读者不懂,还特地加了一段:“令狐冲一生但求逍遥自在,笑傲江湖,自与盈盈结缡,虽偿了平生之愿,喜乐无已,但不免受到娇妻温柔的管束,真要逍遥自在,无拘无束,却做不到了。”

所幸,自由仍然是可能的,只要保留一颗赤子之心,金庸至少曾经给出过一个例子。小时候第一次读《射雕英雄传》,读到洪七公出场,“撕作三份,鸡屁股留给我”,此话一出,所有的小朋友都拿他当了知己。他年轻时因为贪吃而误了大事,自己砍下一根食指以示惩罚。但断指之后好吃如故,显然半点没有改过的意思。后来中了欧阳锋的蛇毒,武功尽失,几乎无救,他也不怎么挂怀,只求临死前能去皇帝的厨房偷吃一顿鸳鸯五珍脍。

但洪七公可能是金庸小说中最自由洒脱也最受爱戴敬重的人物。在《神雕侠侣》中,金庸借杨过的眼睛,形容洪七公“神威凛然中兼有慈祥亲厚,刚正侠烈中伴以随和洒脱”。他的晚年日子过得很爽,卸了丐帮帮主之位,独个儿东飘西荡,寻访天下美食,老猫炖蛊、肥蚝炒响螺、龙虱蒸禾虫、炒小猪皮……惩奸除恶只是顺带。他雪夜追藏边五丑到华山之巅,居然还不忘随身带着油锅和七八个油盐酱醋的铁盒,炸蜈蚣吃。

后来,杨过在陆家庄旁观丐帮新帮主交接,有一个老乞丐说起洪七公近况,丐帮个个欣喜若狂,还有人泪流满面,此起彼伏的“恭祝洪老帮主安好”。杨过心中说了一句:“大丈夫得如此,方不枉来这世上走一遭。”在此之前,他人生所有的使命都是与姑姑在一起,这是他第一次意识到“忠义”和“家国”的概念。

比起英雄史诗,我更愿意将杨过的故事看成是一则灰姑娘式的童话。黄蓉评价杨过“激烈易变”,聪明如她,又是一个母亲,竟然看不出杨过只是一个缺爱的孩子。

读《哈利·波特》的时候,我的脑海里常常闪过杨过的身影。同样父母双亡,孤苦伶仃,寄人篱下,遭人白眼,只不过命运待杨过更残酷一些。哈利·波特在霍格沃茨有邓布多,有罗恩,有赫敏,还有死去的父母的灵魂会在关键时刻保护他。但杨过无论在桃花岛还是在全真教,都是绝对的孤立无援。郭芙和武氏兄弟的设定就跟灰姑娘的两个姐姐一样。郭靖虽然关心他,但心智迟钝,实在不是称职的“教母”。直到遇到孫婆婆,她看到他的价值,给予他渴望的爱与认同,可惜的是,他很快也失去了她。

所以,杨过的激烈孤傲,既是一个孤儿天然的防御机制,也是委屈一点点累积的结果。他幼年时在桃花岛,一次与郭芙和武氏兄弟斗蟋蟀,因为郭芙踩死了蟋蟀而打了她一记耳光,引得武氏兄弟痛殴,也令黄蓉对他的误会和嫌隙更深。

为什么他会对那只蟋蟀之死如此激动?

因为那只黑黝黝、相貌奇丑的小蟋蟀就是他自己。

杨过的原罪是他的父亲。尚未出生,他的名字里预设了父亲的“过”,但他明明没有做错事,凭什么要忍受这些冤屈?但他越是想要反抗这种预设的“过”,就在这种预设中陷得越深。他一生三次跳崖,一次在桃花岛,一次在终南山,一次在绝情谷。前两次是一个无助的孩子对冷酷、不知所谓的成人世界最激烈的反抗,那么,第三次呢?当时他已经是名满天下的神雕大侠,但仍然跳了下去,他真的觉得,小龙女既然已死,自己“多活这十六年实在无谓之至”吗?

“某一日风雨如晦。杨过心有所感,当下腰悬木剑,身披敝袍,一人一雕,悄然西去,自此足迹所至,踏遍了中原江南之地。”我每次读到这一段,都觉得热泪盈眶。

金庸安排杨过苦等小龙女十六年,其实是一种赐予。童话故事喜欢杀掉主人公的母亲,以方便引出“邪恶的后母”。但对杨过来说,这十六年的游历不仅将一个少年打磨成一个真正的英雄,更是释放他对于这个世界的好奇,否则那样一个飞扬跳脱的人,如何能与小龙女归于古墓,平静度过余生?

但即便如此,当他第三次站在悬崖上,仍然跳了下去,那是对无情命运的激愤,也是他心中那个孤傲的少年始终没有磨灭。

2000年第1期《收获》专栏刊发过金庸的一篇童年忆旧(《月云》),写他自己小时候与服侍他的小丫头月云之间的往事。那时候,他的小名叫宜官,是地主家的少爷。而月云是穷苦人家的孩子,常常吃不饱饭,挨饿挨得面黄肌瘦,在主人家中经常战战兢兢,担惊受怕。有一天,月云的母亲来看望女儿,宜官无意间听到他们母女之间的一段对话。月云对母亲说宁可不吃饭,也要睡在爸爸妈妈脚边,然而没有可能。那时候她才10岁。

这段对话一定给少年金庸留下了极深的印象。他说,他长大后,并没有像《家》中的觉慧那样,和家里的丫头鸣凤发生恋爱,因为他觉得月云生得丑,毫不可爱,但懂得了巴金先生书中的教导,要平等待人,对人要温柔亲善。“他永远不会打月云、骂月云,有时还讲小说中的故事给她听。他讲故事的本领很好,同学们个个爱听他讲。月云却毫不欣赏,通常不信。‘猴子只会爬树,怎么会飞上天翻筋斗?猴子不会说话的,也不会用棍子打人。‘猪猡蠢死了,不会拿钉耙。钉耙用来耙地,不是打人的。宜官心里想:‘你才蠢死了。从此就没了给她讲故事的兴趣。”

在《月云》的结尾,金庸这样写道:“金庸的小说写得并不好,不过他总是觉得,不应当欺压弱小,使得人家没有反抗能力而忍受极大的痛苦,所以他写武侠小说。他正在写的时候,以后重读自己作品的时候,常常为书中人物的不幸而流泪。他写杨过等不到小龙女而太阳下山时,哭出声来;他写张无忌与小昭被迫分手时哭了;写萧峰因误会而打死心爱的阿珠时哭得更加伤心;他写佛山镇上穷人钟阿四全家给恶霸凤天南杀死时热血沸腾,大怒拍桌,把手掌也拍痛了。他知道这些都是假的,但世上有不少更加令人悲伤的真事,旁人有很多,自己也有不少。”

我想,从某种角度来说,“宜官”其实从来没有停止给“月云”讲故事。他的故事既是童话,又是真实的,在那里,孩子也好,大人也好,我们直面自己的恐惧、喜悦、悲伤,我们也坦然经受苦难、希望和死亡,但我们所有的天赋和努力都是有意义的,人生所有的悲伤与不幸终究能得到安慰。

在《小熊维尼》的最后一章,克里斯托弗要离开百亩园了。他隐隐觉得他的世界要发生变化,也许未必会变得更好。然后,他和维尼之间有一段非常令人酸楚的对话——

“维尼?”

“是的,克里斯托弗。”

“我不会再做没用的事情了。”(Im not going to do nothing any more.)

“永远吗?”

“不那么多了,他们不让。”

维尼的脑子并不真正理解这句话的意思。他不知道克里斯托弗是在跟他分手。他也不知道,这种分别意味着他的死亡,毕竟,他只活在克里斯托弗的想象里。所幸,我从来没有真正与金庸笔下的那些人物告别。他的故事不仅连接了他的童年和他自己之后的人生,也连接了我的童年和之后的人生,还有无数像我一样的读者。成年后阅读他的故事,纸页之间翻过,就像看一条河流静静地流过,今天的我和童年的我,在河的两岸彼此致意。