不同播期、密度和施肥量对山地油菜农艺性状和产量的影响

2018-11-20胡新洲杨进成适秀安刘坚坚杨彦斌安正云李红彦张云明

胡新洲,杨进成,适秀安,刘坚坚,杨彦斌,安正云,李红彦,张云明

(1.玉溪市农业科学院,云南 玉溪 653100;2.澄江县种子管理站,云南 澄江 652500;3.澄江县海口镇农科站,云南 澄江 652500;4.峨山县塔甸镇农科站,云南 峨山 653200)

油菜是云南省第一大油料作物,玉溪是云南省重要的油菜种植区,年种植面积约1.67万hm2,目前玉溪市菜籽油自给缺口2.1万t,还需要耕地2.85万hm2,食用油安全形势严峻[1-3]。随着玉溪坝区土地成本、劳动力成本的逐年增加以及“油菜癌症”根肿病的侵袭,油菜的比较效益逐渐降低,种植面积逐年萎缩,“油菜上山”已是大势所趋,研究适宜本地山区油菜种植的优良品种及配套栽培技术以发展壮大油菜产业迫在眉睫。

玉溪市农业科技人员针对山区种植油菜所出现的问题进行了经年累月的不懈探索与研究[4-8]。玉溪市农业科学院自2010年起实施山地油菜避灾高效创新技术研究与应用项目,挖掘全市油菜发展优势区—山地油菜产区的单产潜力,充分利用晚秋丰富的降雨和光热资源,有效避开目前制约山地油菜生产的“五害”(干旱、霜冻、高温逼熟、风灾和蚜害),加强山地烟、油作物耕作制度变革的探索,集成早播、套种、精确定量施肥、病虫草害综合防控技术等为一体的创新技术体系,有效提高山地油菜的产量和比较效益,以促进山区农民增产、增收,对提高玉溪食用油安全供应水平和增加山区农民收入具有重要意义[9]。

通过对不同山地油菜品种的大量试验,筛选出优质、早熟、高产、耐贫瘠的“双低”油菜品种云花油早熟1号。为更大潜力地挖掘其特性,探索出高产栽培配套技术,以便在云南省适宜山区推广应用,2014年8月至2016年4月连续两季在云南玉溪4个不同海拔区域的山地上研究了不同播种期、种植密度和施肥量对云花油早熟1号抗性、主要农艺性状、产量、稳定性及丰产性的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试油菜品种为云南省农业科学院与玉溪市农业科学院选育的优质“双低”油菜品种云花油早熟1号,2008年11月27日通过了云南省农作物品种审定委员会审定[1]。试验安排在玉溪市4个不同海拔生态区域,分别为海拔1 630 m的元江县因远(E1)、海拔1 720 m的红塔区龙潭(E2)、海拔1 850 m的峨山县塔甸(E3)和海拔1 900 m的易门县浦贝(E4);试验于2014年8月至2016年4月实施。

1.2 试验方法

采用正交试验法[10],设计播种期(A)、种植密度(B)、尿素施用量(C)3因子3水平的正交试验(表1),采用随机区组设计,3次重复,小区面积13.33 m2,统一采用打塘直播的方式,磷、钾肥统一按底种肥每667 m2施普钙30 kg、硼砂(纯B≥9%)1.0 kg及尿素5 kg;苗肥每667 m2施硫酸钾10 kg,尿素用量根据各处理按要求施用。山地油菜栽培技术按照《无公害山地油菜避灾生产技术操作规程》执行,试验在全生育期只防虫不防病,收获后脱粒计产。记载全生育期、单位面积有效株,对10株具有代表性的植株取样,调查单株有效角果、角粒数、千粒重等农艺性状,成熟后对小区产量单打单收计算产量;倒伏率、倒伏指数、冻害率、冻害指数、发病率、病情指数等调查方法如下:

1.2.1 低温冻害调查 在持续低温、霜冻解冻后或收获前5~10 d调查,示范以株为调查单位,单位面积共调查100株,小区试验以分枝为调查单位,单位面积共调查100个分枝;采用5点取样法,每点选择有代表性植株20株(枝)进行田间分级调查,根据田间低温冻害程度分为5级:0级,全株或分枝无角果受害;1级,全株或分枝10%以下的角果受害;2级,全株或分枝10%~24%的角果受害;3级,全株或分枝25%~40%的角果受害;4级,全株或分枝40%以上的角果受害。调查单位面积各级有效植株数或分枝数,计算冻害率和冻害指数:

冻害率(%)=(受害植株数或分枝数/调查植株总数或分枝总数)×100

冻害指数={〔(1×1级株数或分枝数)+(2×2级株数或分枝数)+(3×3级株数或分枝数)+(4×4级株数或分枝数)〕/(调查植株总数或分枝总数×4级)}×100

1.2.2 白粉病调查 在白粉病盛发期或收获前15~20 d调查,单位面积共调查100株;采用5点取样法,每点选择有代表性植株20株进行田间分级调查,根据田间白粉病发生程度分为5级:0级,植株无肉眼可见症状;1级,仅植株主茎上有白粉而没有蔓延至分枝;2级,白粉从自下而上蔓延至植株基部起第1~2个分枝;3级,白粉自下而上蔓延至植株基部起第3~4个分枝;4级,白粉自下而上蔓延至植株基部起第4个分枝以上或主花序。调查单位面积各级有效植株数,计算发病率和病情指数:

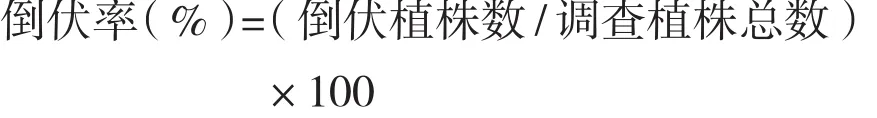

1.2.3 倒伏性调查 在发生倒伏后或收获前5~10 d调查,单位面积共调查100株;采用5点取样法,每点选择有代表性植株20株进行田间分级调查,根据田间植株倒伏程度分为5级:0级,植株直立未倒;1级,倒伏轻微,植株倾斜角小于30°;2级,中等倒伏,倾斜角度30~45°;3级,倒伏较重,倾斜角度为45~60°;4级,倒伏严重,倾斜角度60°以上。调查单位面积各级植株数,计算倒伏率和倒伏指数:

1.3 数据处理

抗性、主要农艺性状及产量数据取2014年8月至2016年4月连续两季4个海拔区域试验数据的平均值,采用浙江大学唐启义教授的DPS数据处理系统及Excel进行数据整理和分析[11]。

表1 正交试验设计

2 结果与分析

2.1 不同处理对油菜抗性及主要农艺性状的影响

从表2可以看出,3个播期全生育期大小顺序为A1、A3、A2,种植密度对油菜生育期影响不大,全生育期随着施肥量的增加延迟;倒伏指数随着施肥量的增加而增加;受冻率随着播种期延迟而减轻,种植密度和施肥量对受冻率影响不大;白粉病病情随着播种期延迟而减轻,种植密度和施肥量同样对白粉病病情指数影响不大;单株有效角果基本随种植密度、施肥量的增加而降低,单株有效角果数大小顺序为A3(228.4)>A1(207.0)>A2(204.6);角粒数随播种期的延迟而增加;角粒数大小顺序为A3(20.42)>A2(18.78)>A1(17.89),种植密度、施肥量对角粒数影响不大;千粒重也随播种期的延迟而增加,千粒重大小表现为A3(3.53 g)>A2(3.53 g)>A1(3.49 g),基本随着种植密度的升高而降低,表现为B1(3.58 g)>B3(3.50 g)>B2(3.48 g),施肥量对千粒重影响不大;单株产量随着播种期的延迟而增加,表现为A3(16.42 g)>A2(13.65 g)>A1(13.15 g),随着种植密度的增加而降低,表现为B1(16.50 g)>B2(13.88 g)>B3(12.82 g),随着施肥量的增加而增加,表现为C3(15.01 g)>C2(14.19 g)>C1(13.99 g)。

表2 不同处理对油菜抗性及主要农艺性状的影响

2.2 不同处理对油菜产量的影响

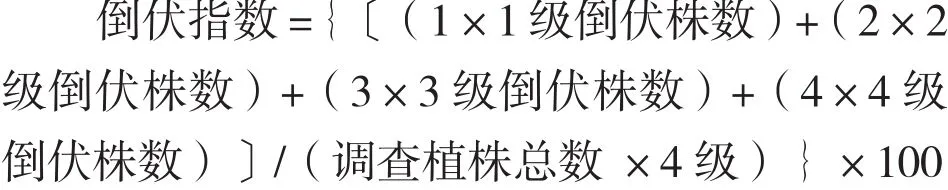

从表3可以看出,油菜产量居第1位的是处理A3B3C2,每667 m2为184.06 kg;其次是处理A2B2C3,每667 m2为176.06 kg;第3位的是处理A2B3C1,每667 m2为175.00 kg;产量最低的是处理A1B1C1,每667 m2为139.13 kg。方差分析结果表明,处理A3B3C2与处理A2B2C3、A2B3C1、A3B1C3、A3B2C1间差异不显著,处理A3B3C2与处理 A1B1C1、A1B2C2、A1B3C3、A2B1C2存在极显著差异;处理A2B2C3、A2B3C1与处理A3B1C3、A3B2C1、A2B1C2不存在显著差异,与处理A1B2C2、A1B3C3间存在显著差异,与处理A1B1C1间存在极显著差异;处理A3B1C3、A3B2C1与处理A2B1C2、A1B2C2、A1B3C3不存在显著差异,与处理A1B1C1存在极显著差异;处理A2B1C2与处理A1B2C2、A1B3C3不存在显著差异,与处理A1B1C1存在极显著差异;处理A1B2C2、A1B3C3与处理A1B1C1不存在显著差异。3个因子的极差表现由大到小依次为A>B>C,说明3个因子中以播种期对产量的影响最大,密度次之,而尿素施用量对油菜产量的影响最小。

表3 不同处理对油菜产量的影响

2.3 不同因子对油菜产量的影响

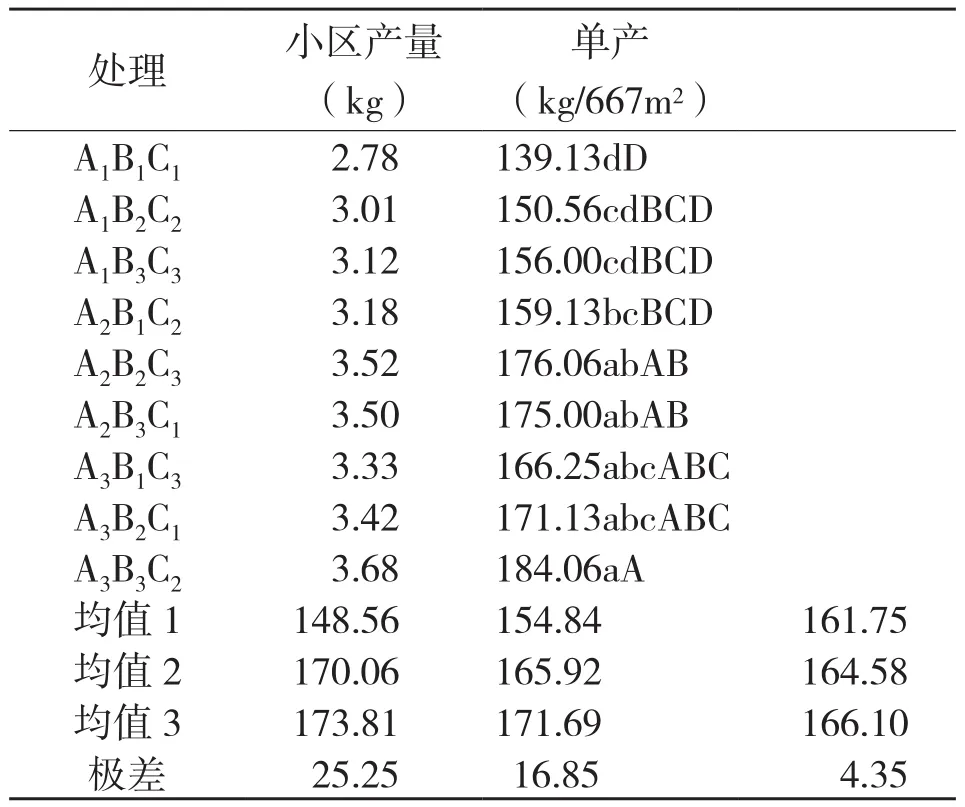

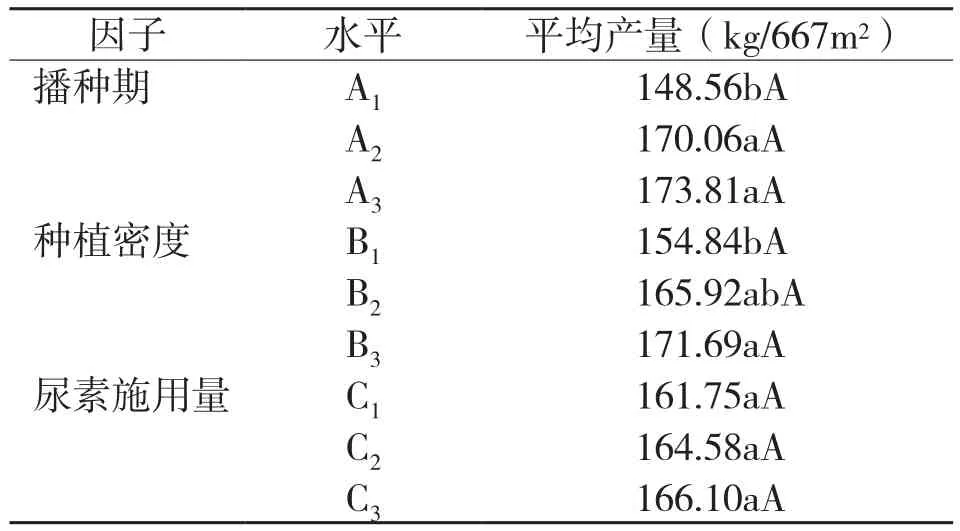

由表4可知,播种期对油菜产量的影响表现为A3>A2>A1,A3与A2对产量的影响与A1达到显著差异,A3与A2之间产量差异不显著;密度对产量的影响由大到小依次为B3>B2>B1,B3对产量的影响与B2之间差异不显著,B3与B1之间差异显著;尿素施用量对产量的影响由大到小依次为 C3> C2> C1,C3、C2、C1之间无显著差异。

表4 不同因子对油菜产量的影响

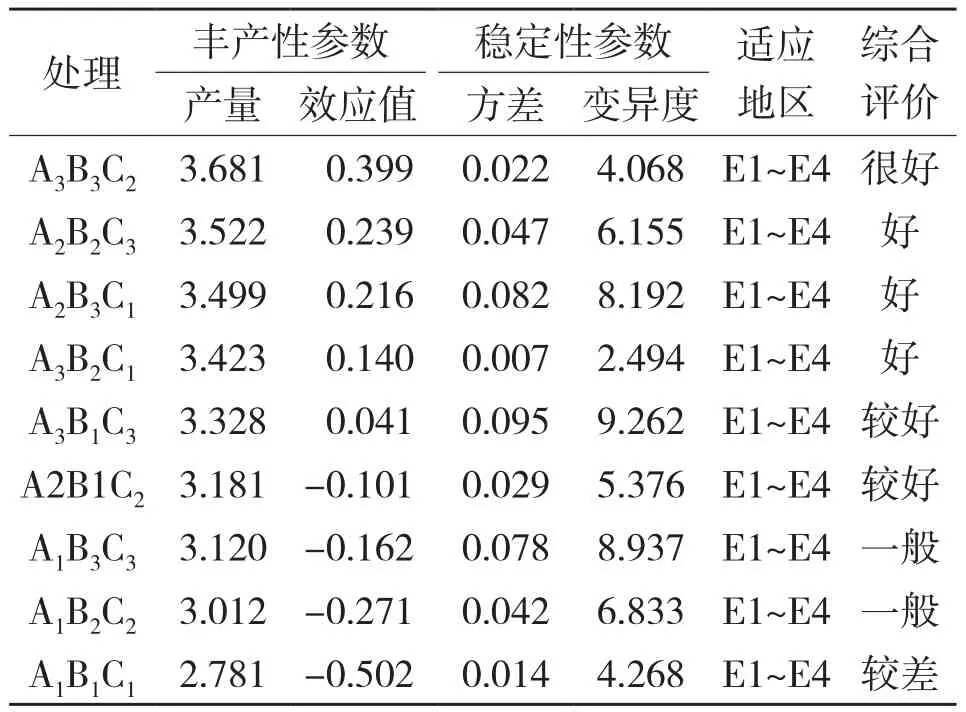

2.4 不同处理丰产性及稳定性分析

由表5可知,处理A3B3C2的效应值最高、为0.399,表明该处理在4个不同海拔区域丰产性最好,处理A1B1C1的效应值最低、为-0.502,表明该处理在4个不同海拔区域丰产性最差;稳定性分析可知,各处理在4个不同海拔区域稳定性均较稳定;综合评价各处理丰产性和稳产性可知,A3B3C2为很好,A2B2C3、A2B3C1、A3B2C1为好,A1B1C1为较差,9个处理丰产性和稳产性大小顺序为A3B3C2>A2B2C3>A2B3C1>A3B2C1>A3B1C3>A2B1C2>A1B3C3>A1B2C2> A1B1C1。

表5 不同处理丰产性和稳定性分析

3 结论与讨论

在多因子多水平试验中,进行全面试验困难很大,而正交试验可从全面试验的所有处理中选择一部分处理进行试验,以体现全部试验的主要代表性结果,且能得到很好的效果[12-14]。本研究对影响山地油菜产量的3个重要因素(播种期、种植密度及施肥量)连续两季在4个不同山地海拔区域进行正交试验,研究表明:播种期对生育期、倒伏指数、白粉病病情指数、单株有效角果、角粒数、千粒重和单株产量等主要农艺性状有显著影响,单株有效角果数、千粒重及单株产量随着密度增加而减少,而尿素施用量对生育期及农艺性状的影响不明显。已有研究结果也表明播种期、种植密度及施肥量对油菜的主要农艺性状及抗性有显著影响,蒯婕等[15]认为产量和抗倒性是两个相互制约的因子,在一定范围内增施氮肥或增加种植密度,最终产量虽增加,但是由于冠层重量增加,增加了后期倒伏的风险。段秋宇等[16]认为,种植密度对直播油菜农艺性状有重要影响,增密处理可提高主序角果所占比例。随种植密度的加大,籽粒产量呈先升后降趋势,继续增加密度,籽粒产量则显著降低。吴永成等[17]认为,播期是影响直播油菜株高、一次分枝数和产量的主要因素;种植密度则是影响直播油菜分枝部位的主要因素。株高、分枝部位和一次分枝数均随播期推迟而降低或减少;株高和一次分枝数则随种植密度增加而降低。

3个因子对产量影响大小为播种期>种植密度>尿素施用量,播种期与种植密度对油菜产量的影响均达到显著水平,播种期成为影响产量构成最为重要的因素,与李迎春等[18]研究结果一致。很多学者研究了肥料及种植密度对油菜产量的影响[12,19-21],但未研究播期这一重要因子。曹国军等[13]认为3个因子对油菜产量的影响大小为施氮肥量>种植密度>播种期,而张小荣等[14]研究认为影响大小是种植密度>播种期>施氮肥。但本试验研究的环境是在海拔1 630~1 900 m适宜油菜种植的低纬度高原山区,之前研究地点多是在海拔1 000 m下的丘陵或平原,本研究认为播种期和种植密度都对山地油菜产量的影响达到显著水平,但播种期是影响产量构成最为重要的因素。

本试验根据多年玉溪山区夏末秋初降雨多集中在8月上旬至9月中旬等天气特点设计试验方案,较以往传统种植方式(10月上中旬深耕翻地播种)提早40~60 d播种,抢夏末秋初丰富的雨水,于8月下旬在前作烤烟墒侧打塘直播。过早播种,烟杆上未采收的烟叶较多,对油菜出苗影响较大,苗期长势不均衡影响产量,适期播种,烟叶采收接近尾声,苗期长势相对均衡,对增产有利。今后还需根据不同区域气候及前作生长情况的显著差异,制定与当地油菜种植发展相适应的配套栽培技术,更好地为云南山地油菜产业的健康发展提供技术支撑。

综上所述可知,云花油早熟1号在山地上4个不同海拔油菜种植区域的最适宜播种期选择在8月25~30日,每667 m2种植密度为1.6万~2.0万株,种肥及苗肥共施用尿素30~35 kg。在播种期选择上极为关键,随着播种期提早,山地油菜全生育期、抗性、主要农艺性状及产量都会受到显著影响。