与天地参,居山水间—福州山水风景体系研究

2018-11-19张雪葳王向荣

张雪葳 王向荣

《中庸》有言:“可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”与天地参、共成化育,是古代社会生活与物质实践的最高理想。它既指出人应当顺应自然,与自然规律并行不悖,又充分肯定了人改造自然、优化自然,构建理想空间的可能性与必要性。天地人和的理念直接促成了中国古代“山—水—城”中,城市与自然相融相生的和谐境界。

目前,针对福州“山—水—城”的研究成果大致分为3个方向:梳理城市发展历程,探寻城市发展动因;从水陆变迁、水利建设的角度探讨城市与自然系统的关系;侧重于对风水形胜的阐述与解读。为全面再现古人在具体环境中,因借山水、融于山水的空间实践与价值取向,本文作者将从山水格局、世俗空间、艺术表达3个层次开展福州山水风景体系的研究。

1 参育天地的山水格局

山水格局指地域尺度的山水环境,包括山形水势,农田水利、景观要素与风水模式。山水格局体现了古人适应自然、融入自然的过程与方法。

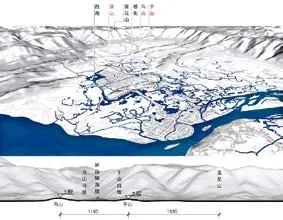

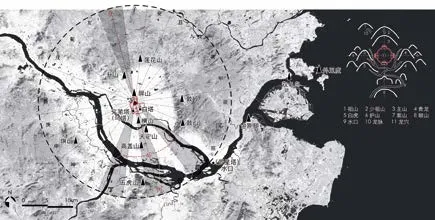

1.1 山形水势

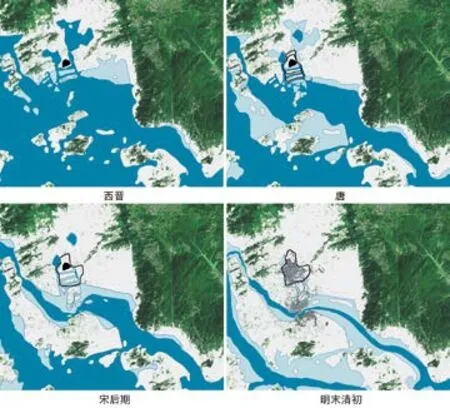

山形水势是山水格局的基础。福州是典型的河口盆地。闽江经福州入海,江水分为南北二港。福州地表径流丰富,流量、水位随季节变化明显。受潮汐影响,福州多双向水道(图1)。河海交汇的水文环境,使得福州自古具有因港兴城的特征,但水陆环境的变迁不断改变着城址和港市的空间关系。同时,福州自然条件也不利于农业生产:东南斥卤易侵,西北坡陡水急,雨季山洪受江潮顶托,泄水不畅,所谓“旱涝皆至患者”。

1 福州盆地立体模型3D model of Fuzhou Basin

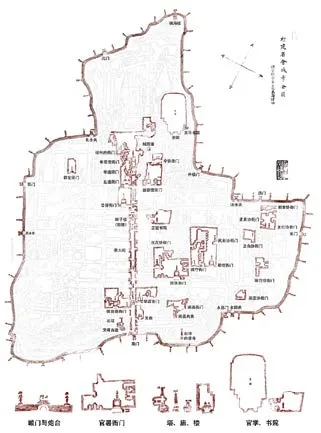

1.2 农田水利

农田水利是适应自然变迁、改善水陆交通、解决水旱矛盾的重要措施,是塑造山水格局的关键步骤。晋太守严高利用海退后的地形筑堤,凿治东、西二湖,以承接西北、东北诸山之水。唐观察使王翃辟南湖,“接西湖之水灌于东南”(明·王应山《闽都记》)。晋、唐、梁、宋4代福州城的扩建,都将取土筑城与水系疏浚相结合,三湖湖水通过河道相互沟通,水利格局达到了相对理想的状态。然而,随着人地矛盾的加剧,东湖日渐淤塞,宋转运使蔡襄于东湖湖区修复五塘,沿城东挖濠通闽江,“导东北诸水以达东门”(明·王应山《闽都记》)。郡守赵汝愚重浚西湖,西湖湖面仅存十之二三。明知府江铎改建西门闸为坝,强化了对水利系统的人工调控。此时,东湖、南湖已湮灭无存(图2)。

2福州农田水利发展历程Development history of Fuzhou irrigation and water conservancy

福州农田水利系统具有结构清晰、控清引浊、蓄泄有余的3个基本特征。福州山溪南下,江潮北上。惟有水系互通、关闸联动才能充分保证双向泄洪的安全。福州城共设西关闸、北关闸、汤光闸、南水关四水关,四闸以时启闭,能够有效调控河湖水位变化。山溪与涌潮的有序流动,促进了城市水环境的更新。古人十分注重延续自然形态。城内河道因地形之便,“凸则为基,坳则为洫”(宋·梁克家《淳熙三山志》)。古人也高度关注城外水系对整体水利系统的影响,充分认识到缭绕弯曲的湖池港汊对调蓄、缓冲山洪与江潮的重要作用[1]。明镇守邓太监为便利商运,对城东南古河道截弯取直,引起了激烈的社会讨论:“塞其血脉之周流,而惟此咽喉之直致……水势直达,江河无别……南台河口临江人家房屋多漂流,数年之内,十室九空”(民国·沈瑜庆、陈衍《福建通志》)(图3)。

3福州的水系概况River system in Fuzhou city

4 明清福州景观要素示意图Map of Fuzhou landscape elements during Ming and Qing periods

1.3 景观要素

景观要素是通过人文经营补缺山水的重要媒介,景观要素具有视觉标识与心理认同的双重属性。福州最为鲜明的景观要素包括:倚山水为险的城墙、辅水陆之便的津梁、补山川之势的高塔、拥湖山之胜的寺观(图4)。

1.1.1 倚山水为险的城墙

福州山环水绕的特征,为城墙防御体系的建立提供了很好的自然基础。汉冶城城墙“依山置垒,据将军山、欧冶池以为胜”(清·顾祖禹《读史方舆纪要》)。晋子城城墙北倚冶山,南面大江,东西临流。唐末五代,王审知连扩罗城、夹城。梁夹城将屏山、乌山、于山纳入城中,以西湖为城隍,以关闸控潮汐,大大加强了城防功能,福州自此有“三山”之称。太平兴国三年(987年),宋室诏堕福州城垣,“父老徒指故迹以悲”(宋·梁克家《淳熙三山志》)。 终宋之世,福州相对安定,仅重建了子城城墙,以保护政治中心。明清沿海局势复杂,福州城墙防御体系再度加强。明洪武四年(1371年),驸马都尉王恭将北部城墙由沿山而筑改为跨山而筑,并在屏山山顶建样楼,作为城门楼的范式,后改名镇海楼。福州城墙“因山川之险以之固”,与山水环境有着直接联系。

1.1.2 辅水陆之便的津梁

闽江是福州水陆交通的命脉,连接闽江两岸的津梁是城市生活的重要设施。宋时古人在闽江上造舟为梁,架以浮桥,屡修屡坏。元代,万寿寺王法助历时20年建成石桥万寿桥。万寿桥平面向上游作弧形,以消解涨潮水势对桥梁的冲击。万寿桥施工方法多有创新,是福州江南桥、洪山桥建设的重要参考。

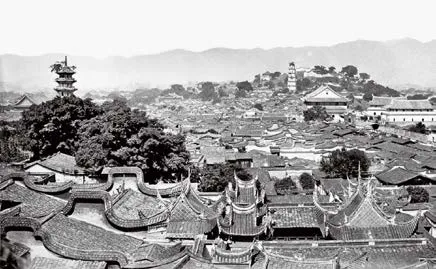

1.1.3 补山川之势的高塔

塔是古代城市重要的垂直线条,深刻地影响了人们的日常生活与心理感受。宋·谢泌诗云:“城里三山千簇寺,夜间七塔万枝灯”(明·黄仲昭《八闽通志》)。福州会城七塔多依三山及三山支脉而建,且大致位于古城中轴两侧的对称位置,体现了古人对建筑位置的推敲与经营,也显示了福州城市选址与自然的和谐关系。“今诸塔俱毁,惟定光、坚牢二塔独存,所称会城双塔也”(清·林枫《榕城考古略》)(图5)。塔也常用于强化山水边界。福州“城外由江达海之路,以罗星塔为关键。塔据山巅,四面皆波涛汹涌……盖海潮由此而分也”(清·梁章钜《楹联丛话全编》)。罗星塔始建于宋,重建于明,是古人自闽江进入福州的标志,有“闽海咽喉”“万船识门庭”之称。

1.1.4 拥湖山之胜的寺观

5 会城双塔Fuzhou twin towers

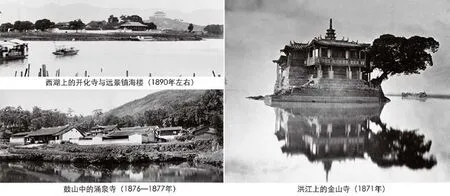

6 福州西湖开化寺、鼓山涌泉寺与洪江金山寺Fuzhou Kaihua Temple in West Lake, Kushan Buddhist Monastery and Island Pagodas

福州以一隅之地,湖中、山间、江上均有名寺。这些名寺依山形水势而建,与山水互为裨益,促进了人对山水的感知体验。

西湖延袤城外,是福州水利系统的关键。西湖之上,闽有水晶宫,宋有澄澜阁,明有开化寺,清有宛在堂、李纲祠。湖光山色与亭台楼阁融为一体,虽不能争美钱塘,但亦可追思古人浚湖之功德,明辨西湖开塞之得失。鼓山“屹立省东,内扼省城,外控大洋。实省城藩篱,重地外洋瞭望要逼之区”(清·黄任《鼓山志》)。涌泉寺位于鼓山山腰,建自唐时(783年)。梁开平二年(908年),王审知倾国资重修。自宋起,古人多乘早潮泛舟而来。明嘉靖年间(1507—1566年),增拓鼓山下院,殿宇壮丽有加,被称为“全闽第一峰头寺”。洪江为闽西、闽北商贩南下福州的必经水路。金山寺位于洪江之上,“从潮高下,水涨而山不没”(明·王应山《闽都记》),古人赞其“天地中自然景趣,仿佛镇江之金山”(清·佚名《洪塘小志》)。金山寺自宋元起,即为洪江重要的景观标志物,被誉为“胜地标孤塔,遥津集百舩”(图6)。

1.4 风水模式

风水体现了古人对山水格局的整体把握,包括山水秩序、仿生象物与托名附会3部分。

1)山水秩序:山水秩序第一步为察穴。福州盆地外缘山岭环抱,盆地内三山鼎立,地形呈现出“大山环绕小山”的情景,十分有利于蓄水、防洪、排涝。郡衙作为福州形制最高的建筑,即选址于三山之中,至今位置不移(图7);察穴而后立向,古人以罗盘壬丙向归纳福州山峦走势[2],以此定立城市轴线,形成了视觉与心理上众山朝揖的愉悦感。并恰好将双塔落位于中轴两侧各30°的水平视角范围内,完成了对视域的系统性控制(图8)。

2)仿生象物:福州意象首推“三山”。三山是福州城防的重要依托,山上各有标识性建筑,其品字形布局又与昆仑山顶三角类似,城内曲线流畅的马鞍墙与绵延的群山如波涛万顷,暗合了传统“东海三山”的神仙意象[3]。

3)托名附会:郭璞以判断“沙涨成陆”的规律而闻名,福州城市选址与山水秩序假托郭璞,实际上是强调沙涨成陆规律对城市发展的重要性。

2 因借山水的世俗空间

传统世俗空间始终延续着山水的脉络,只是“质地更为紧密”[4]。

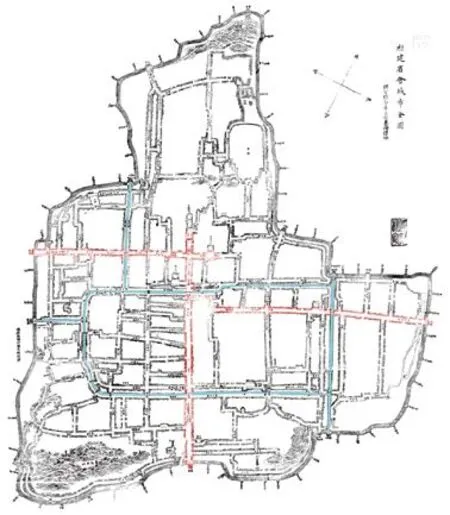

2.1 政治空间

中国古代城市是地方的政治、军事中心。福州作为省府城市,山水秩序直接影响了城市轴线的发展,以及官署衙门、军事驻防、官学书院等建筑的选址、布局。

7 古代福州城市选址Location of ancient Fuzhou city

8 福州山水秩序Traditional landscape organization of Fuzhou

唐代,福州以城市中轴为界,划分为闽县、侯官县两县,形成了“一府两县”的政治格局。因此,省府级的行政衙门多聚集于中轴北端。布政使衙门位于城市中轴正北,既是山水秩序的中心,也充分利用了地形的抬升,以壮声势。布政使衙门前的仪门、鼓楼、狮子楼、双塔进一步强化了城市中轴,具有维系社会秩序、显示王政等政治意义[5]。县级的行政衙门则分列于中轴两侧。作为海防前线与军事要地,康熙十九年(1680年),福州正式设四旗驻防,并置镇闽将军进行管辖。镇闽将军衙署位于福州城东,称将军衙门。四旗驻地在城东南隅,以汤水关、水部关之间的南北向河道为界,“凡城门启闭,专司管钥”(清·徐景熹《福州府志》)。乾隆十九年(1754年),添设四旗,八旗驻地列为禁区[6]。同时,政治对文化的影响愈加明显。书院逐渐被纳入官学体系,贡院等科举考试场所的建设不断加强,文庙教化民众与扶风辅政的社会功用也受到统治者的重视,这些文化设施在城市中的重要性也不断提升(图9)。

9 福州城内政治空间示意图General view of Fuzhou traditional political space

2.2 交通空间

水陆交通是城市经济发展的重要支撑。福州水陆交通呈现明显的主干互补、支干并行的特征(图10)。陆路以东、西、南3条大街为基本框架,自布政使衙门为起点向外延伸为福州至浙南、闽北与闽南的驿路。其中,南大街直至南台,促成了古代福州“北城、南市、中街”的哑铃状格局。福州水道基本依附于农田水利工程。自闽北顺江而下的船只,多停靠在洪塘地区,自城西西禅三十六曲浦进城。自东南海上而来的货船,多停靠在台江地区,由沙合桥三十六湾或直渎港入城。内河外江、潮汐互通是福州水运的独特优势,船舶普遍利用潮汐涨落规律完成商品的运输,形成了“百货随潮船入市,万家沽酒户垂帘”的独特人文景象。

10 福州城内交通空间示意图General view of Fuzhou traditional traffic space

2.3 生产空间

福州地狭人稠,田制多为相对贫瘠的沙田与梯田。古人依靠粮食生产难以自足,更无法获得更大的积累。自宋起,福州农产品商品化倾向愈加明显。其中,茉莉花与茶文化系统是福州农业生产的典范。

在长期实践摸索中,古人根据茉莉花和茶树的生态习性,充分利用福州地势、水文条件,形成了“河流—茉莉花湿地—城市—茶园—山林”的竖向空间分布。清之前,福州茶树主要种植在临江低山,茶园海拔在200~500m。茉莉花则遍布闽江两岸沙质平原。茉莉生长季恰值闽江丰水期,有助于植株吸收闽江的水分与养分,从而形成了“八闽高山茶芽嫩,闽江两岸茉莉香”的壮丽景致(图11)。同时,茉莉花与茶文化系统兼容多种生产方式:茉莉花多长在河滩沙地,因此花农在从事种植业之外,往往兼具渔民身份。竹制鱼篓等渔具有良好的透气性,十分适合茉莉花的采摘、存放;茉莉花与茶叶的采摘有近2个月的时间差,有利于茶坯制作与花茶窨制工序的接续;茉莉花种植也可与水稻、蘑菇种植,果树培植、家禽饲养形成多级生态链接,初步完成了种植业、渔业、农产品加工业之间的产业整合,具有一定的循环农业思想[7-8]。

11 福州茉莉花湿地Fuzhou Jasmine wetland

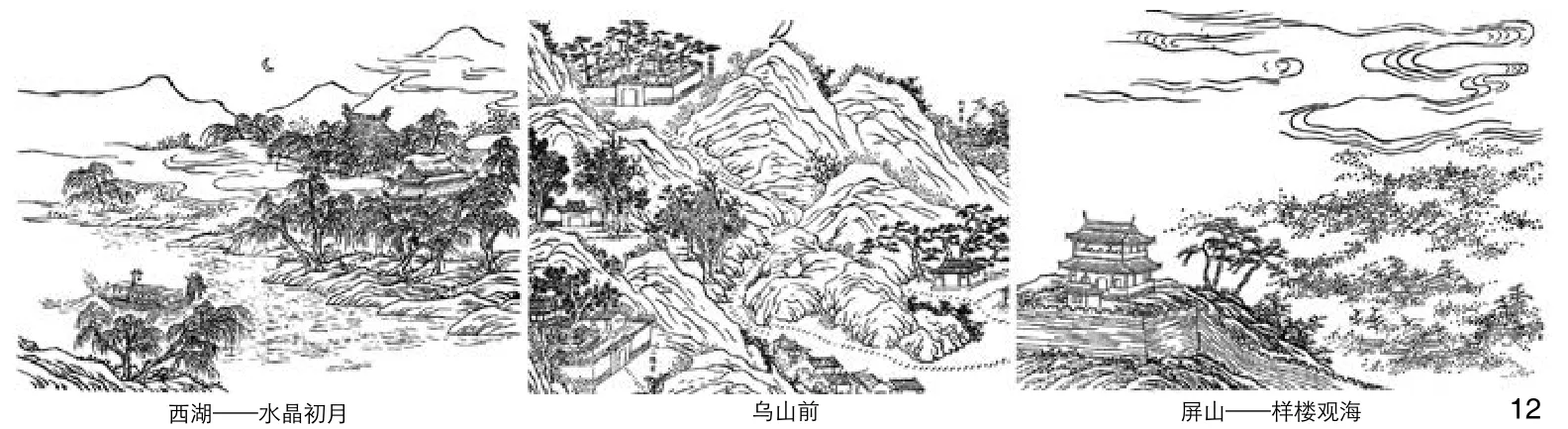

2.4 游赏空间

游赏空间的发展,伴随着人们对山水环境的适应、开发与取舍。福州的游赏空间可上溯至秦汉时的桑溪禊饮、于山登高、南台垂钓。魏晋时,大量兴建的宗教建筑拓展了游赏空间的范围。隋唐五代,在浪漫的艺术氛围、包容的社会风气以及末代闽王的奢靡作风影响下,三山、西湖成为风景营建的主要对象。地方官也日益重视水利梳理与山水志趣的融合,有意识地强化西湖的审美、游憩功能。明清,镇海楼成为新的登高揽胜之处。书院园林、宅第园林也愈加兴盛,文人园林、山庄普遍通过顺应地势、引水和借景的方式促进人工与山水的嵌合,以达到窗含四时、户纳远山的空间感受(图12)。

12 古代方志图中的游赏空间Recreational space in ancient chronicles

3 雅俗共赏的艺术表达

艺术表达是古人对于山水格局与世俗空间的辨识与凝练,它集中反映了山水风景的人文内涵,表现了人们的价值取向。雅俗共赏的艺术表达可以从以市井百姓为主体的时令风俗、以文人士大夫为主体的诗画八景与跨时空对比3个方面来理解。

3.1 时令风俗

岁时节日与农商惯例是时令风俗的主要内容。岁时节日起源于人们对自然节律的感知,并逐渐与历史人文相融合[9]。百姓自觉地遵从岁时节日的礼仪与程式,这种兼具时间性、空间性、符号性和仪式感的群体互动,是城市个性的重要组成部分。同时,岁时节日的仪式场所大多是古人普遍认可的具有“亲缘”或“地缘”关系的实体空间[10]。对仪式场所和活动内容的梳理,有助于理解福州市井百姓对于山水空间的认识与再组织;农商惯例则与物候、生产方式直接相关,具有浓厚的地域特征。如初春茉莉“赶头水”,入夏怡山、乌山荔枝开园,秋初南台放纸舟等,但总体规模有限,易于因社会变迁而消亡(表1)。

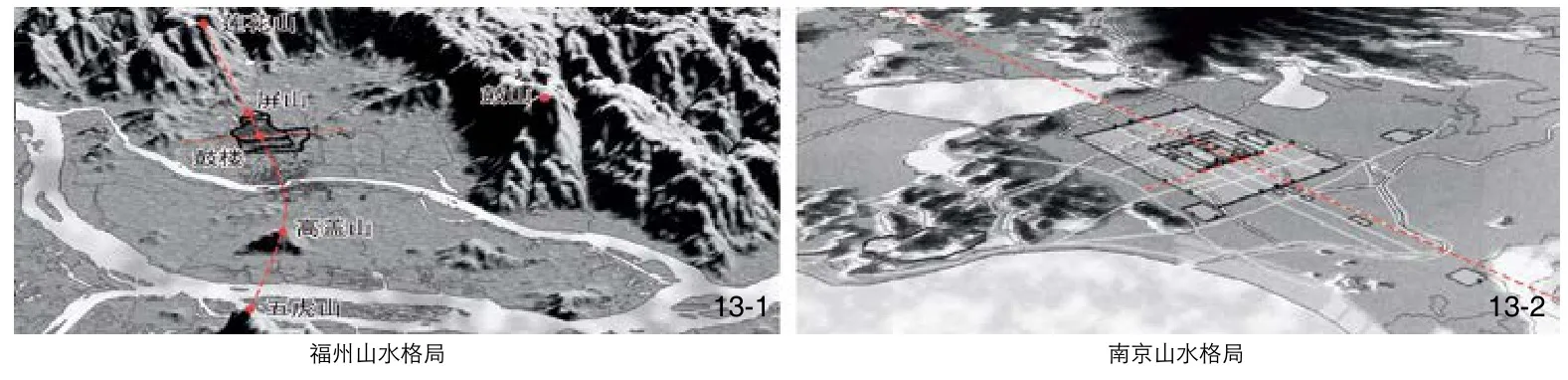

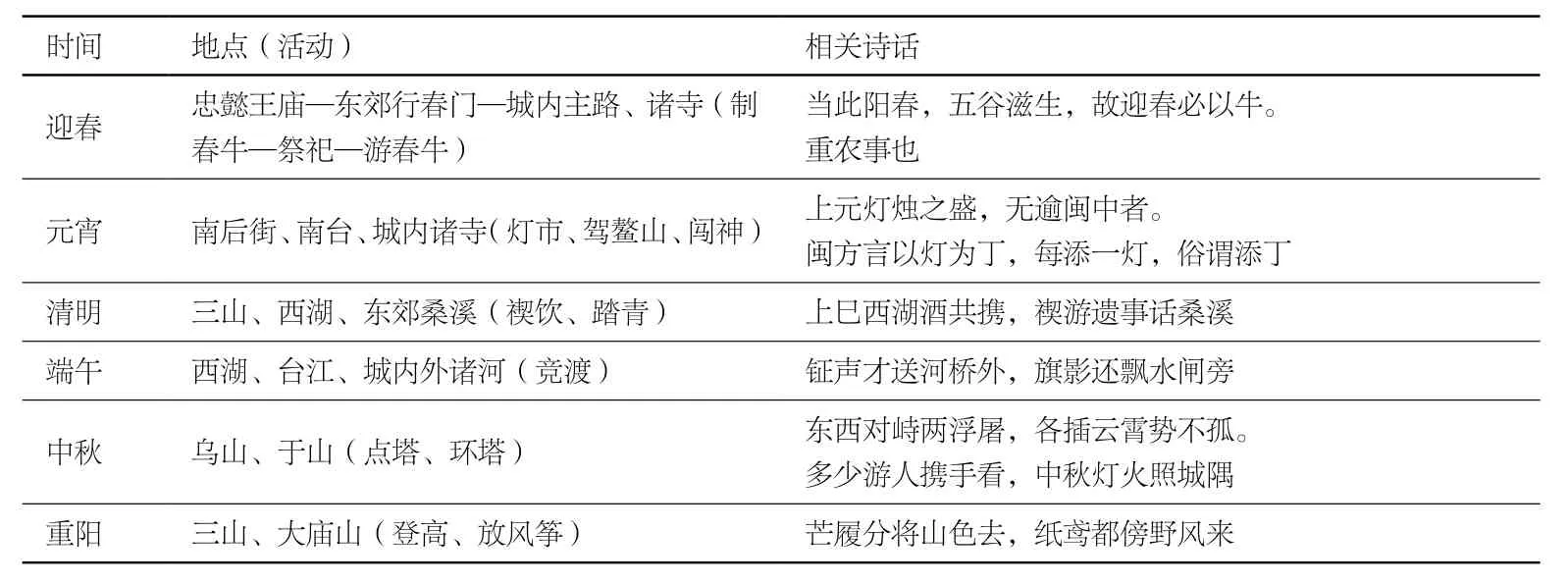

13 福州与南京的山水格局Traditional landscape pattern of Fuzhou and Nanjing

表1 岁时节日的仪式场所与活动内容Tab. 1 Space and related activities in festivals

3.2 诗画八景

诗画八景是以文人为主体对山水风景的整理与再创造。自宋至清,福州八景在空间范围上不断扩大,生活场景的比重也不断增加,反映了文化精英们对山水的适应、开发与取舍。古代福州八景多是一隅的组景,仅民国郭白阳《竹间续话》载“榕城八景”景名为:澄澜风荷(城西—西湖)、高盖擎云(城南—高盖山)、螺浦春潮(城西北—螺女江)、榴洞仙踪(城东—东山榴花洞)、鳌石松篁(城中—于山)、莲峰樵唱(城北—莲花山)、凤冈荔枝(城西南—凤岗)、象峰积雪(闽侯雪峰山),本文就此略做解读。

榕城八景展示了福州东、西、南、北、中五方位的景观。其中,澄澜阁为宋始建,明重建,寓意西湖“澄清安澜”。澄澜一词涵盖了西湖历史、水流形态和人们的美好祝愿,是古代常用的风景意象。景名中以风荷铺陈湖景,符合传统美学对真实细节与无尽诗意的追求。高盖山是福州主案,有“一旗、二鼓、三高盖”之称,形势颇胜。螺浦位于闽江分流前的螺女江附近,属于闽江潮区。该江段河谷开阔、水流较缓,古时船只多在此停泊,有过一时的繁荣。福州家喻户晓的螺女神话也使景致有所增色。榴洞仙踪、鳌石松篁、凤冈荔枝均有大量史料佐证,莲峰樵唱的相关诗词较少,但莲花山是郡城主山,形态端妍,堪为八景之一。象峰积雪表现的是西北雪峰山冬景。此景完善了福州山水风景中的时序变化,但“雪峰山……距郡城一百八十里”(明·徐 《雪峰志》),对于古人的活动距离略显遥远。

3.3 跨时空对比

山水游历之风及官员调任机制,催生了古人对各地风景的跨越时空对比。这既有助于地方风景的辨识、赏析,也建立了各地各时山水风景的广泛联系。明·谢肇淛将福州与南京对比,提出“闽中之似金陵有三”,肯定了福州“山—水—城”相融相生的营建成果(图13)。清·林枫将闽、蜀两地对比,明确了闽地农商并重的经济发展方向。历代文人墨客也多将福州西湖与杭州西湖相对比:两湖均是山前平原的陂塘水利工程;以堤坝控水,以杨柳固堤,以河渠导水;蓄积的湖水用于灌溉与济运;具有湖山相依、河湖相连的景观格局。但朱熹《西湖》诗中“越王城下水融融……潮信来时海气通”点明了福州西湖的特征:1)水文条件。福州受闽海海潮影响,河湖江海潮信互通,此为杭州水利系统所无。2)人文背景。福州西湖承载了闽越国的兴亡,杭州西湖则见证了南宋繁华。

4 结论与展望

参育天地的山水格局、因借自然的世俗空间、雅俗共赏的艺术表达,充分体现了古代福州“郡人风物,熙和冲融”的山水人居成就,蕴涵着古人顺应自然、优化自然、以求天地人和的山水理念。近年来,福州陆续开展了历史街区保护、水系治理与新区建设等相关工作,在历史遗产保护、城市品质提升等方面取得了不少成就,但山水式微、传统流失等问题依然严峻。

山水风景体系研究对福州城市发展的启示主要有三:1)维护人地关系,这是联结山水风景与乡土记忆的关键。山水风景给人以愉悦感、归属感与认同感,其根源在于自然与文化独一无二的依存关系。无论在旧城更新还是新区建设中,都应该尽可能地延续土地发展脉络,维护当地人与土地的互动关系。既要鉴别、去除封建习俗中虚妄、迷信的部分,也要为传统生产与民俗活动提供一定的经济保障与政策支持。2)转译历史经验,这是丰富城市内涵、激活城市个性、维护山水结构的重要途径。山水风景的研究,有助于辨识历史形态中的生态、社会与人文价值,为人们以“非传统的方式运用传统”提供参考。例如,发掘历史上的水网形态在缓解洪涝灾害、降低热岛效应、提供生物栖息地等方面的价值,在合适的情况下保护、修复甚至重建传统的水利系统;鼓励传统文化与现代生活的续接,为人们的社会交往提供更多可能,促进新的生活场景的形成。3)审慎而节制的景观干预。现代人日益重视景观中的历史文化表达,但往往过于堆砌文化符号,与传统风景中含蓄、内敛的审美体验背道而驰。尊重人们对风景的感知差异,既有助于城市文化多样性发展,也为现代人在传统风景中寻求情感共鸣提供了更多可能。

山水,是古人物质与精神的双重家园。审视山水风景中人文精神与物质实践的关系,总结山水风景发展进程中的经验教训,有助于探索当代人居环境“趋同”和“个性丧失”等问题的解决方法[11],为重建现代化进程中普遍流失的人文情怀与文化传统提供有益的参考[12]。

注释:

① 图1、2、7、8由作者自绘;图3根据资料绘制,底图参考《1915年福州南台图》《1936年福建福州民国军用地图(闽侯)》(来自http://blog.sina.com.cn);图4引自《福建省海岸全图(局部)》;图5引自Foochow morrison(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foochow_morrison.jpg);图6-1 引自《西湖》(http://www.fzcuo.com);图6-2引自《福州鼓山寺庙入口》《福州鼓山寺庙局部》(来自https://www.hpcbristol.net);图6-3引自约翰·汤姆森《福州和闽江》摄影集;图9、10根据资料《空愁居各城市历代老地图集锦》绘制;图11由作者自摄;图12引自(民国)何振岱《西湖志》、(清)郭柏苍《乌石山志》;图13-1由作者自绘,图13-2引自《六朝建康规画》。

② 表1 由作者根据宋代张世南《游宦纪闻》,宋代梁克家《淳熙三山志》,明代王世懋《闽部疏》,明代谢肇淛《五杂俎》,清代戴成芬《榕城岁时记》,清代徐景熹《福州府志》,民国郭白阳《竹间续话》,美国卢公明《中国人的社会生活》,日本濑户口律子《官话问答便语》,林家钟《明清福州竹枝词》绘制。