大型复杂裂缝支撑剂运移铺置虚拟仿真装置的开发

2018-11-16郭天魁曲占庆李明忠陈德春董长银王卫阳

郭天魁, 曲占庆, 李明忠, 陈德春, 董长银, 王卫阳, 齐 宁

(中国石油大学(华东) 石油工程学院,山东 青岛 266580)

0 引 言

传统水力压裂技术是改造低渗透油气藏的重要增产措施[1],而体积压裂技术是当前实现非常规油气藏商业开发的必要手段[2-3]。明确支撑剂运移铺置机理是有效实施水力压裂技术的关键环节[4],其相关理论和数值模拟研究[5]相对较多,但缺乏有效的实验模拟,近年来部分高校及科研院所尝试开发了一些用于常规压裂单一裂缝内支撑剂运移铺置规律研究的实验装置[6]。该类型装置通常具有裂缝处理简化且规模尺度较小、施工参数选择范围有限、自动化程度低和无法模拟复杂裂缝的缺点,难以满足当前行业热点技术教学科研工作、工程实践锻炼以及创新能力的培养需求。

针对当前实验装置的缺陷,基于非常规油气藏体积压裂技术理念,开发设计了一套大型复杂裂缝支撑剂运移铺置虚拟仿真装置,该装置能够实现对于不同走向、倾向和倾角的分支裂缝、不同裂缝壁面粗糙度、不同壁面滤失速率、不同缝宽以及水平井压裂的模拟,拓宽了裂缝规模尺度和施工参数的选择范围,装置功能和自动化程度大幅提升。

实践证明该自制设备[7-8]可有效开展“体积压裂”等热点压裂工艺条件下的支撑剂运移铺置实验模拟,完善了科研手段,可用于指导现场压裂实践,同时,紧密结合了石油工程专业课程实践教学需要,并与专业技术发展需求和趋势相接轨,可用于压裂实验教学[9-10],以及石油工程专业本科生的实习、实训、实践创新等环节[11-12]。此外,作为“科研辅助翻转课堂”教学模式[13-14]探索的有效平台,可激发学生的科研兴趣,有助于学生对相关技术领域课堂理论知识的理解和掌握,提高课堂授课效果,充分发挥学生的科学思维能力和预见性,培养创新意识,提高动手操作能力,也有助于大学生创新创业训练计划项目[15]的顺利开展。

1 实验装置

1.1 实验装置结构

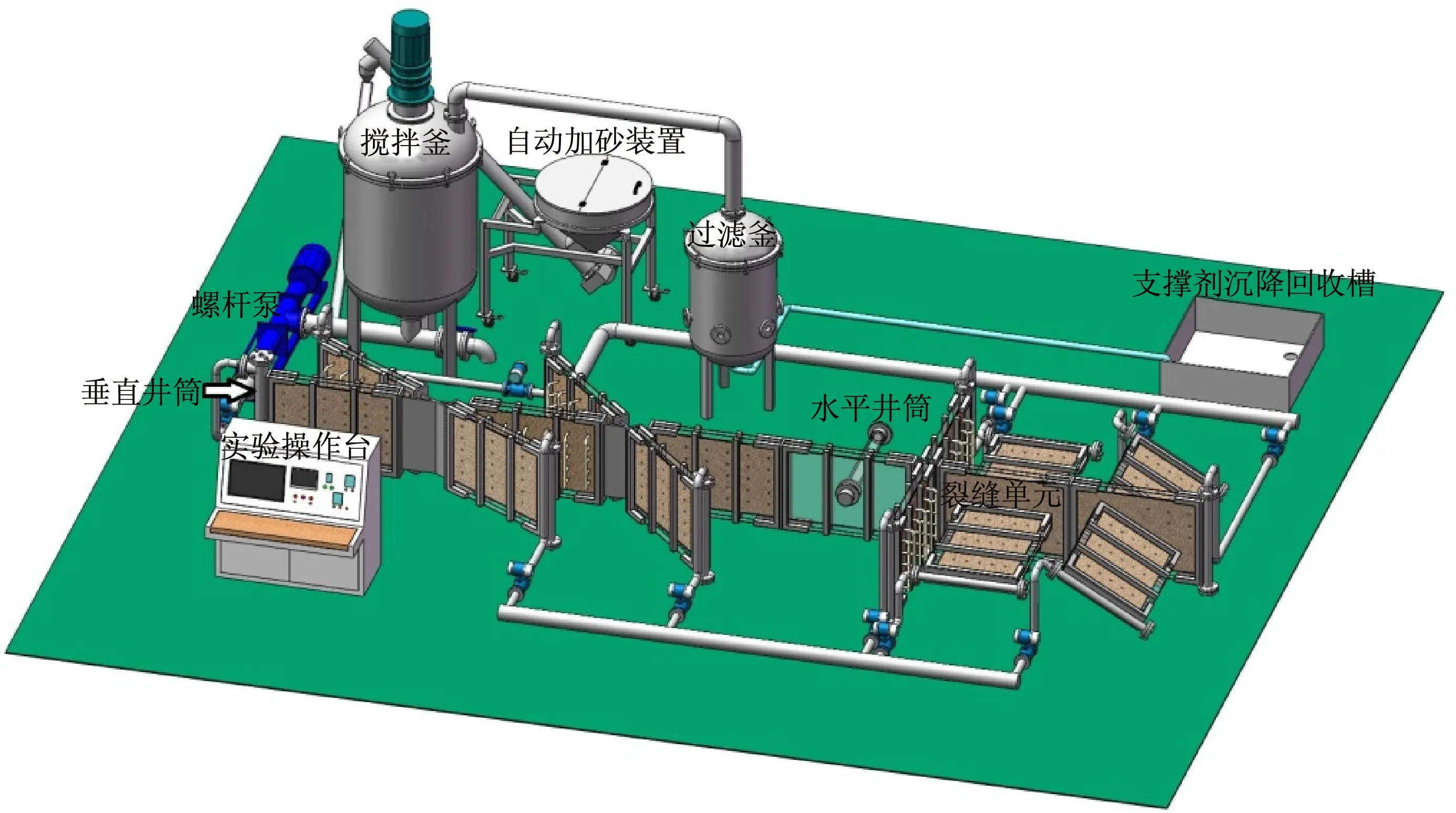

大型复杂裂缝支撑剂运移铺置虚拟仿真装置主要由动力系统、携砂液配置系统、井筒模拟系统、复杂裂缝模拟系统和数据采集系统5部分组成,此外,还包括支撑剂沉降回收槽和管路阀门等部件,如图1所示。

图1 大型复杂裂缝支撑剂运移铺置虚拟仿真装置设计图

(1)动力系统。为满足大排量实验需求,选用了G85-1型螺杆泵输送携砂液体,其工作参数为:排量0~65 m3/h,功率15 kW,压力0.6 MPa,转速720 r/min,可变频调速控制流量。

(2)携砂液配置系统。由自动加砂装置、搅拌釜和过滤釜组成。自动加砂装置的加砂方式为螺旋输送加砂,料箱容积0.2 m3,输送高度2 m,输送量为0~3 m3/h,变频调速,控制加砂量。搅拌釜用于支撑剂与压裂液搅拌均匀,容积0.6 m3,搅拌速度0~150 r/min,可变频调速。釜盖上有加液口、液体回流口,釜底有放料口、出液口,釜体侧面安装液位计,可观察釜内液位。过滤釜容积0.2 m3,滤网精度20目,罐体侧面有连接每个裂缝出口的进液口,釜盖上有出液口,釜底有放料口和出液口。在实验过程中,滤液被挤入上部通过管道与搅拌釜相连,可循环利用压裂液。

(3)井筒模拟系统。可实现垂直井筒和水平井筒两种施工条件。垂直井筒采用Φ100 mm不锈钢金属管,在管壁上下均匀射孔,孔眼直径可调,使固体颗粒混合物均匀注入模型。井筒射孔方案:以60°相位角,射6排孔眼,孔眼直径为15 mm,孔眼个数分别为2、4、6、8、10、12,孔眼个数可以通过旋转射孔内管进行调节。模拟水平井筒横切缝压裂时,可直接连接螺杆泵,进液口为6个8 mm的射孔。

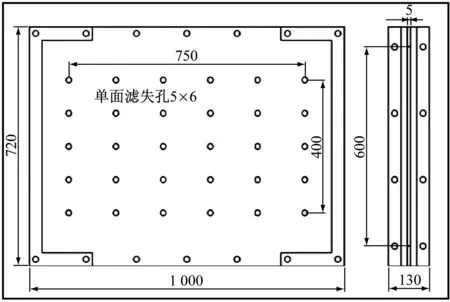

(4)复杂裂缝模拟系统。采用耐压2 MPa的有机玻璃制造裂缝单元,裂缝单元长×高×宽=1 m×600 mm×(3~10)mm,其中6块组成垂直裂缝,10块作为分支裂缝,分支裂缝具有不同的走向、倾向和倾角,可模拟与主裂缝成30°、45°、90°的垂直缝和与水平面成0°、30°的水平缝;缝宽为3~10 mm可调;用刷胶粘岩粒方法模拟单壁面粗糙度,考虑壁挂效应,如图2所示,可通过岩粒的圆球度和粒径控制调节粗糙度。每块裂缝单元都通过开孔模拟滤失条件,采用阀门控制滤失速率,滤失孔设计如图3所示;可视平板模型安装在支架上,支架带有脚轮,方便模型移动、组合。

图2 粗糙裂缝壁面模拟

图3 壁面滤失条件模拟设计(mm)

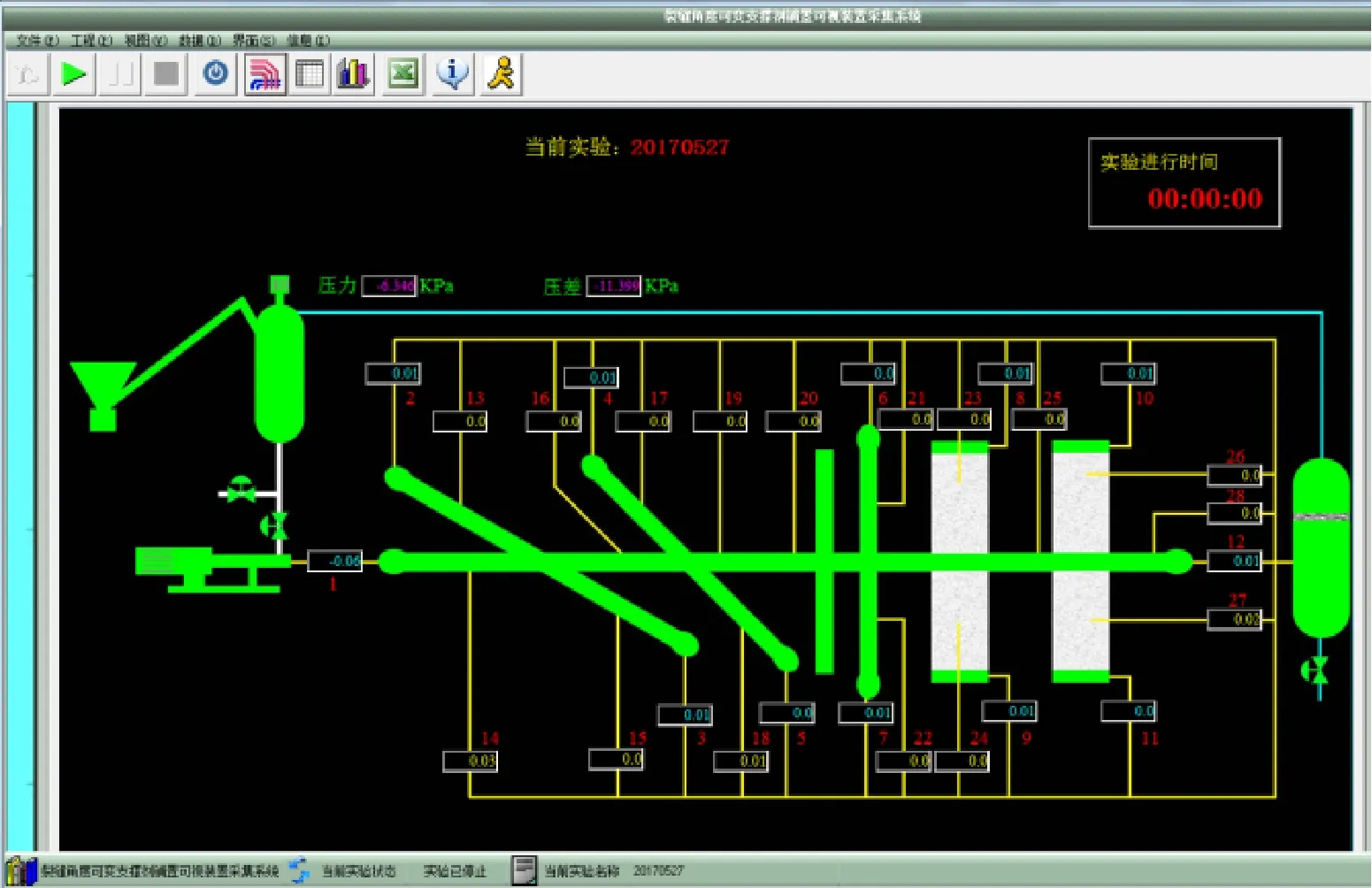

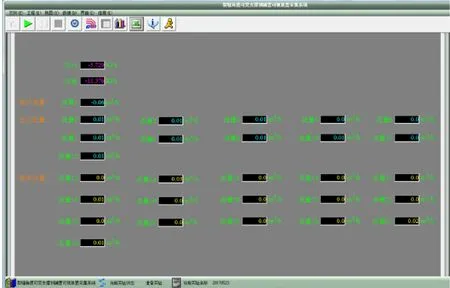

(5)数据采集系统。操作台控制仪器、采集数据(见图4):搅拌釜的转速、螺杆泵的流量、加砂量和加砂速率都可通过控制台调节;同时,通过电磁流量计、压差传感器,操作台可自动采集、实时显示获取设备的入口流量、压力、每一个裂缝单元的流量和滤失量及设备任意两分支缝的压差等数据。录像、照片数字化采集:通过广角摄像机,可将实验过程全程录制,此外,在相同的时间间隔下利用相机可采集实验照片,根据研究内容选择所需照片。

1.2 实验步骤

(1) 实验准备。根据所需要模拟流速计算装置排量,并计算支撑剂用量;检查设备密封性;在搅拌釜内加入适量的压裂液,液量可通过液位计观察;打开主电源,调节螺杆泵排量至较小值,打开至少一个裂缝出口阀门,开启螺杆泵,使裂逢内液体循环流动;依次开启分支缝出口阀门,使得各分支缝内充满液体,如果只开展单一裂缝实验,需要保证实验开始后,各个分支缝内流体充满不流动;称取适量支撑剂,加入自动加砂装置;调节拍摄设备,准备记录。

图4 数据采集系统界面

(2) 实验开展。打开裂缝出口阀门及裂缝滤失孔阀门,若仅开展单一裂缝实验,需关闭各分支缝末端出口处阀门和分支缝滤失孔阀门;在实验操作台上设置合理参数,开启螺杆泵、搅拌釜和自动加砂装置;裂缝入口处观察到有支撑剂进入时,在实验管理系统中点击开始,实验数据将自动记录并保存在电脑中,同时使用拍摄设备对支撑剂的沉降过程进行录像或拍照,拍照时每30~60 s拍摄一次,所有裂缝同时拍摄;砂堤稳定后,关闭搅拌电动机,保存实验数据。

(3) 实验后工作。为保护仪器且保证下一组实验顺利进行,实验结束后需要清理实验装置。首先,打开入口端两块分支缝出口阀门(30°垂直缝),提高泵速,加大排量,将堆积在裂缝内的支撑剂排出;待主缝第一块裂缝单元板和30°垂直分支缝内支撑剂清理干净后,先打开后一组(45°垂直缝)分支缝出口阀门,再关闭30°垂直分支缝出口阀门;按此方法依次清理各裂缝单元内的支撑剂;打开沉降罐出口阀门,将聚集在过滤釜底部的支撑剂排出,在支撑剂沉降回收槽内进行二次沉降;过滤釜排出液为清水后,关闭其底部出口处阀门,关闭螺杆泵,实验装置断电;支撑剂沉降回收槽内的支撑剂经过排水,收集,晾晒后,可回收利用;整理实验数据及图像,实验结束。

2 设计理念与技术特点

(1) 实验装置的设计理念。①满足行业热点技术的科研工作需求,实现非常规油气藏体积压裂支撑剂运移铺置过程室内实验模拟,用于指导现场压裂实践,作为师生进行科研创新的有效平台;②借助我校国家级实验教学示范中心的“杠铃式”双向教学体系,以及集“开放式、分散式、预约式、自助式”于一体的实验教学模式[11,16],紧密结合石油工程专业课程实践教学需要,用于压裂实验教学,以及石油工程专业本科生的实习、实训、实践创新等环节;③石油工程专业课程教学中,跨越课堂低效的障碍,提升翻转课堂的教学效果,同时融合研究生教育科研资源,提高本科生工程素质及能力培养水平是摆在任课教师面前的新课题。为此,提出了“科研辅助翻转课堂”的教学模式,以学生课下自学、师生课上讨论辅助科研参观实践为基本形式。科研辅助翻转课堂教学模式可以让高等工程教育的课堂回归到学生能力的培养,有益于大学生创新创业训练计划项目顺利开展。此装置的研发使得该专业领域内重要的水力压裂增产技术的理论学习、室内实验与矿场实践有机结合,实现产学研深度融合。

(2) 实验装置的技术特点。相比目前单一裂缝支撑剂运移铺置模拟装置(见图5),该装置提升的功能主要包括:①实现了对于不同走向、倾向和倾角的分支裂缝的模拟,可模拟与主裂缝成30°、45°、90°的垂直缝和与水平面成0°、30°的水平缝;②实现了裂缝壁面粗糙度的模拟,粗糙度可通过岩粒的圆球度和粒径控制调节;③实现了裂缝壁面滤失条件模拟,滤失孔布置密度大且滤失速率可调;④所有裂缝缝宽在3~10 mm内可调;⑤除了常规垂直井筒外,可以实现目前非常规储层水平井压裂模拟;⑥拓宽了裂缝规模尺度,主缝长度可达6 m,分支缝长2 m,且包括5种类型的分支裂缝;⑦配备了自动加砂装置,加砂速度和加砂量可控;⑧施工参数的选择范围进一步增加,如螺杆泵排量最高可达65 m3/h,搅拌釜容积增大到0.6 m3等;⑨自动化程度大幅提升,通过实验操作台,可电脑控制搅拌速率、排量、加砂量和加砂速率并自动采集流量和压力数据,录像、照片可数字化采集。

(a) 常规单一裂缝

(b) 大型复杂裂缝

3 实验项目设置

3.1 专业课授课项目设置

水力压裂技术是目前实现我国油气藏高效开发最为重要的一项技术,在石油工程专业领域中占据重要地位。因此,如何让学生有效地理解掌握相关知识点是一项重要的教学课题。为此,提出了“科研辅助翻转课堂”的教学模式,该装置正是满足这一教学模式的典型平台。“科研辅助”重视的是研究兴趣的激发、最新科研动态的传递和评价、学习和科研方法的引导以及工程实践锻炼和创新能力的培养。从两方面呈现:一是最新科研动态的传递和评价,二是科研实验室的参观与实验,提高学生的主动性、锻炼团队协作能力,同时也有助于学生对课堂理论知识的理解和掌握,充分发挥学生的科学思维能力和预见性。培养创新意识,提高动手操作能力。开放式的实验室平台,方便学生任意时间投入学习,提高学生的学习效率和时间利用率。

为提高专业课授课效果而服务的实验项目,需简单高效。针对选修石油工程概论和石油工业概论课程的学生,授课方式以实验演示为主,项目设置为“直井单一裂缝和复杂裂缝中陶粒支撑剂在胍胶压裂液中的运移铺置过程”演示,如图6、7所示。在课前安排实验人员做好实验准备,通过2节课的时间,①认识压裂材料,了解压裂材料的制备过程;②了解实验装置的结构和特点;③通过实验人员的相关演示,老师的讲解,进一步熟悉水力压裂的流程和支撑剂在裂缝中的运移铺置特点,提高学生对于此门课程的学习兴趣,加深对于相关知识点的理解。针对必修采油工程、天然气开采与安全和以水力压裂技术作为核心内容的核心选修课油水井增产增注技术、非常规油气开采课程的学生,授课方式同样是实验演示,但项目设置增加为“直井单一裂缝陶粒支撑剂在胍胶压裂液中、水平井复杂裂缝陶粒支撑剂在滑溜水和胍胶压裂液中的运移铺置过程”演示。通过4节课的详细实验演示,让学生掌握常规压裂和体积压裂的工艺特点、施工方案设计的异同,明确不同压裂工艺、施工参数、裂缝形态和压裂液类型条件下支撑剂的运移铺置规律。

(a) Fluent数值模拟结果

(b) 实验模拟结果

(a) 实验中所模拟的分支缝(b) 复杂裂缝Fluent数值模拟结果

(c) 主裂缝支撑剂铺置形态实验结果

3.2 实验教学项目设置

先前的实验室内具备的直井单一裂缝支撑剂运移铺置虚拟仿真装置,无法实现目前热点压裂技术“体积压裂”的支撑剂运移铺置过程模拟,因此在实验教学项目设置上,本设备以开展复杂裂缝支撑剂运移铺置实验模拟为主。授课方式采用实验演示+实验操作,项目设置为“水平井复杂裂缝陶粒支撑剂在滑溜水压裂液中的运移铺置过程”演示+实验操作。通过2节课进行详细的实验演示,让学生掌握本实验装置的结构特点、操作流程和注意事项,可有效采取启发式、提问式和讨论式、教师讲授和学生讲授相结合、教师示范和学生演示相结合的方法。之后再通过2次课进行实验操作,可根据装置的5大系统组成,将学生分成5组进行相关系统的操作学习,每隔20 min轮换位置,实验可利用循环携砂液方式进行多次操作,通过2次课时间循环完毕,让学生通过实验课掌握水平井体积压裂的工艺特点,明确不同压裂施工参数条件下,主裂缝和不同走向、倾向和倾角分支裂缝内支撑剂的运移铺置规律。实践证明该装置的实验教学课程不仅有效提高了学生的动手实践能力、对知识点的理解掌握程度,同时激发了学生的科研兴趣,部分学生的思考建议也有助于该装置实验效果的进一步提升。

3.3 科研创新项目设置

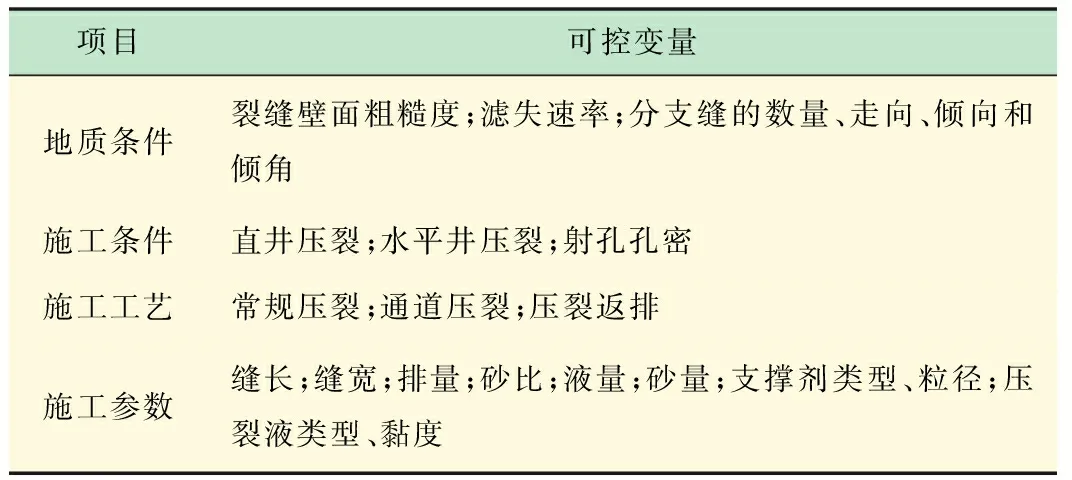

研究生课题研究和本科生实习、实训、实践创新等环节时间较充裕,可充分地进行装置操作学习和方案研究,并细致地开展实验研究。利用该装置设计实验方案的可控变量(见表1),通过随意组合可控变量可设计出大量的创新性课题。目前但凡涉及到分支裂缝、粗糙和滤失壁面、水平井压裂的课题基本都属于创新性课题,不仅能够有效地实施研究生课题和大学生创新创业训练计划项目,而且其研究成果可以发表高水平科研论文,同时有效地指导压裂现场实践。另外,基于实验成果,可有效指导支撑剂运移铺置理论模型的研究,进而提高数值模拟的准确性。由此而衍生的科研创新成果将更加丰富,真正实现理论学习、室内实验与矿场实践的有机结合。

表1 实验方案可控变量设置

4 结 语

目前常规压裂支撑剂运移铺置虚拟仿真装置具有裂缝处理简化且规模尺度较小、施工参数选择范围有限、自动化程度低和无法模拟复杂裂缝的缺点,难以满足当前行业热点技术教学科研工作、工程实践锻炼以及创新能力的培养需求。为此,开发设计了一套大型复杂裂缝支撑剂运移铺置虚拟仿真装置,该装置创新性地实现了对于不同走向、倾向和倾角的分支裂缝、不同裂缝壁面粗糙度、不同壁面滤失速率、不同缝宽和水平井压裂的模拟,拓宽了裂缝规模尺度和施工参数的选择范围,装置功能和自动化程度大幅提升,可有效地开展“体积压裂”等热点压裂工艺条件下的支撑剂运移铺置实验模拟,完善了实验教学和科研手段,提供了更加丰富的实习、实训和实践环节,可用于指导现场压裂实践。同时,作为“科研辅助翻转课堂”教学模式探索的有效平台,可激发学生的科研兴趣,有助于学生对相关技术领域课堂理论知识的理解和掌握,提高课堂授课效果,充分发挥学生的科学思维能力和预见性,培养创新意识,提高动手操作能力,也有助于大学生创新创业训练计划项目的顺利开展。