3种常见访花蚜蝇头部感受器扫描电镜观察

2018-11-06槐旭永陈梅梅霍科科

李 虎, 槐旭永, 陈梅梅, 霍科科

(陕西理工大学 陕西省资源生物重点实验室, 陕西 汉中 723000)

蚜蝇(Syrphidae)属于昆虫纲(Insecta)、双翅目(Diptera)、环裂亚目(Cyclorrhapha)、无缝组(Aschiza)[1]。它们取食植物的花蜜和花粉,花粉中的大量蛋白质能够为食蚜蝇的生存和繁衍提供丰富的营养物质。大量研究[2-5]表明,食蚜蝇为仅次于蜂类的重要传粉昆虫类群,不仅具有重要的经济意义,而且还是生物学、进化生物学和仿生学研究的重要材料。

不同昆虫的感受器在形状和数量上各不相同,不同形状的感受器具有不同的功能,即使同种昆虫雌性和雄性之间也有差异。感受器超微结构形态越来越多地应用于昆虫物种鉴定。高芳瑞等[6]利用扫描电子显微镜观察了龟纹瓢虫雌雄成虫触角感受器种类、数量、分布及其感受器间的差异;韦幂等[7]对八角黄瘿蚊和八角红瘿蚊雌、雄成虫的触角及其感受器进行了电镜观察,两种八角瘿蚊成虫的触角感受器存在细微的种间差异;乔力等[8]观察比较了小贯小绿叶蝉与凯小绿叶蝉成虫雌、雄两性的触角及感受器的形态、数量和分布;孟晶等[9]对榕小蜂触角感受器进行了研究,李竹等[10]对昆虫感受器研究进展进行了总结。但蚜蝇科昆虫感受器超微结构的研究却鲜有报道。

本文对陕南地区常见的3种蚜蝇触角和喙端的感受器进行了电子显微镜扫描观察,以期了解其类型、数量和分布规律,并讨论在蚜蝇科昆虫物种鉴定中的应用。

1 材料与方法

1.1 供试昆虫

根据作者采集经验,表1所列的3种蚜蝇在陕南地区油菜花期较常采集到,本研究以其为研究对象。

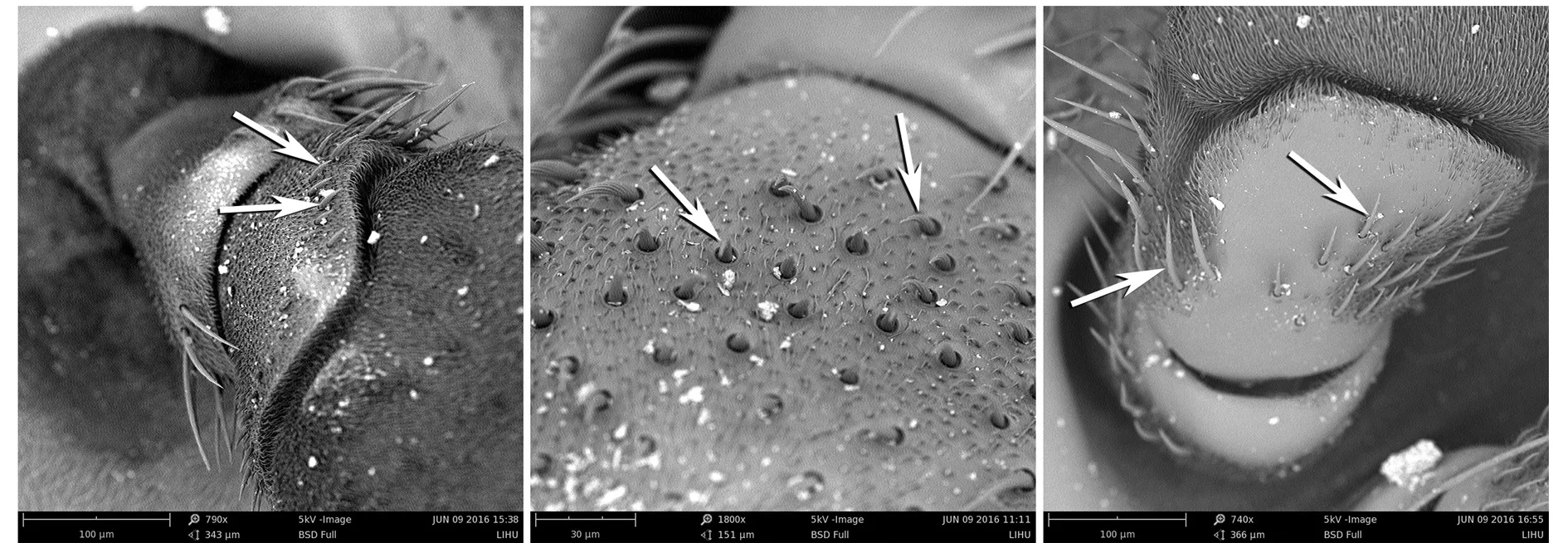

表1 3种访花蚜蝇标本采集信息

1.2 制样方法

撬取观察用标本(保存的干制标本)的头部,颜面朝上使用双面导电碳胶直接将其固定在样品台上,使用高压空气(马田高压气罐)清除灰尘及游离或固定不牢固的样品组织,然后置于扫描电镜载物台中进行观察。

1.3 实验仪器及工作环境

本研究使用复纳(Phenom)的扫描电镜,型号Pure,工作电压5 kV。

1.4 数据采集及处理

使用扫描电镜的测量功能,对触角、喙端及不同类型的感受器的长度、基部直径和凹槽的直径进行测量。同一类型的感受器随机取7个进行测量,不足7个时全数测量,数据以平均值±标准误(M±SE)表示。

2 电镜扫描观察结果

借助电子扫描显微镜对这3种蚜蝇的触角、喙端分别进行了扫描观察,结果显示共有8种感受器类型。其中触角上分布有6种:毛形感受器(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、锥形感受器、腔锥形感受器和微毛;喙端表面分布有3种:刺形感受器(Ⅰ、Ⅱ)和微毛,其感受器度量特征数据详见表2。

2.1 毛形感受器

毛形感受器是昆虫触角分布最广、数量最多的感受器,按照其形态和功能大致可分为3类:毛形感受器I、毛形感受器Ⅱ、毛形感受器Ⅲ。

2.1.1 毛形感受器Ⅰ

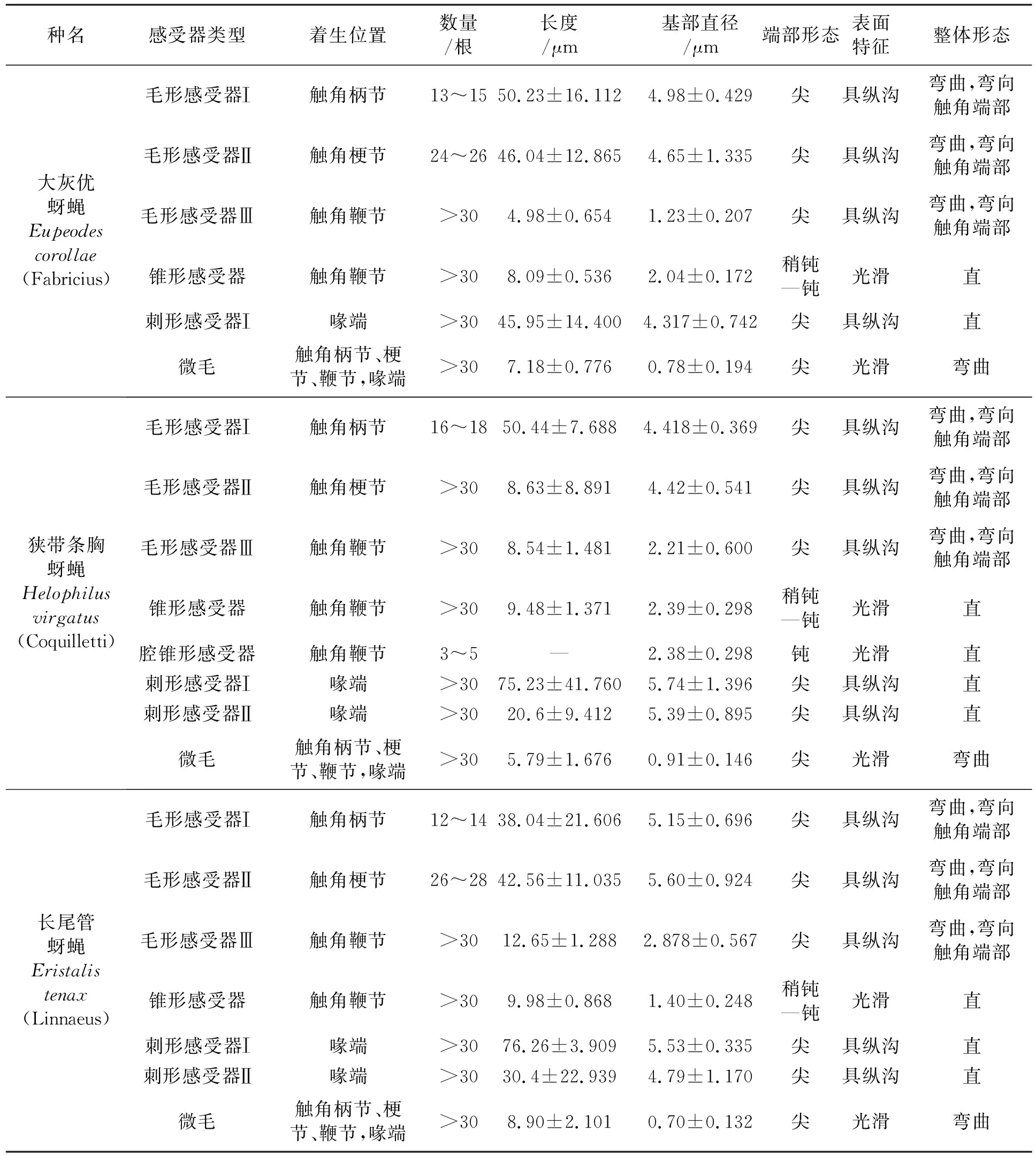

毛形感受器Ⅰ(图1)主要分布于蚜蝇触角第一节表面,表面具纵沟,弯向触角端部,端向渐狭,端部尖,长度约50 μm,直径5 μm左右。

(a) 大灰优蚜蝇 (b) 狭带条胸蚜蝇 (c) 长尾管蚜蝇 图1 毛形感受器Ⅰ

种名感受器类型着生位置数量/根长度/μm基部直径/μm端部形态表面特征整体形态大灰优蚜蝇Eupeodes corollae (Fabricius)毛形感受器Ⅰ触角柄节13~1550.23±16.1124.98±0.429尖具纵沟弯曲,弯向触角端部毛形感受器Ⅱ触角梗节24~2646.04±12.8654.65±1.335尖具纵沟弯曲,弯向触角端部毛形感受器Ⅲ触角鞭节>304.98±0.6541.23±0.207尖具纵沟弯曲,弯向触角端部锥形感受器触角鞭节>308.09±0.5362.04±0.172稍钝—钝光滑直刺形感受器Ⅰ喙端>3045.95±14.4004.317±0.742尖具纵沟直微毛触角柄节、梗节、鞭节,喙端>307.18±0.7760.78±0.194尖光滑弯曲狭带条胸蚜蝇Helophilus virgatus (Coquilletti)毛形感受器Ⅰ触角柄节16~1850.44±7.6884.418±0.369尖具纵沟弯曲,弯向触角端部毛形感受器Ⅱ触角梗节>308.63±8.8914.42±0.541尖具纵沟弯曲,弯向触角端部毛形感受器Ⅲ触角鞭节>308.54±1.4812.21±0.600尖具纵沟弯曲,弯向触角端部锥形感受器触角鞭节>309.48±1.3712.39±0.298稍钝—钝光滑直腔锥形感受器触角鞭节3~5—2.38±0.298钝光滑直刺形感受器Ⅰ喙端>3075.23±41.7605.74±1.396尖具纵沟直刺形感受器Ⅱ喙端>3020.6±9.4125.39±0.895尖具纵沟直微毛触角柄节、梗节、鞭节,喙端>305.79±1.6760.91±0.146尖光滑弯曲长尾管蚜蝇Eristalis tenax (Linnaeus)毛形感受器Ⅰ触角柄节12~1438.04±21.6065.15±0.696尖具纵沟弯曲,弯向触角端部毛形感受器Ⅱ触角梗节26~2842.56±11.0355.60±0.924尖具纵沟弯曲,弯向触角端部毛形感受器Ⅲ触角鞭节>3012.65±1.2882.878±0.567尖具纵沟弯曲,弯向触角端部锥形感受器触角鞭节>309.98±0.8681.40±0.248稍钝—钝光滑直刺形感受器Ⅰ喙端>3076.26±3.9095.53±0.335尖具纵沟直刺形感受器Ⅱ喙端>3030.4±22.9394.79±1.170尖具纵沟直微毛触角柄节、梗节、鞭节,喙端>308.90±2.1010.70±0.132尖光滑弯曲

毛形感受器Ⅰ在3种蚜蝇触角第一节均有分布。大灰优蚜蝇中着生于触角第一节端缘,约13~15根,背面明显多于腹面,长度(50.23±16.112) μm,基部直径(4.98±0.429) μm;在狭带条胸蚜蝇中于触角第一节基域和端缘成排生长,约16~18根,腹侧无分布,长度(50.44±7.688) μm,基部直径(4.418±0.369) μm;在长尾管蚜蝇中着生于触角第一节基域,约12~14根,背面分布多于腹面,长度(38.04±21.606) μm,基部直径(5.15±0.696) μm。3种蚜蝇毛形感受器Ⅰ在分布位置上有差异。

2.1.2 毛形感受器Ⅱ

毛形感受器Ⅱ(图2)主要分布于蚜蝇触角第二节表面,表面具纵沟,弯向触角端部,端向渐狭,端部尖,长度较毛形感受器Ⅰ短,变化也较大,约8~50 μm,直径5 μm左右。

毛形感受器Ⅱ在3种蚜蝇触角第二节均有分布,长度变化较大。大灰优蚜蝇中着生于触角第二节近端缘,成排生长,约24~26根,长度(46.04±12.865) μm,基部直径(4.65±1.335) μm;在狭带条胸蚜蝇中均匀分布于触角第二节中域表面,超过30根,长度(8.63±8.891) μm,基部直径(4.42±0.541) μm;在长尾管蚜蝇中着生于触角第二节中域,背面分布明显少于腹面,约26~28根,长度(42.56±11.035) μm,基部直径(5.60±0.924) μm。毛形感受器Ⅱ在狭带条胸蚜蝇中最短,其余2种差异不大,分布位置上也有差异。

(a) 大灰优蚜蝇 (b) 狭带条胸蚜蝇 (c) 长尾管蚜蝇 图2 毛形感受器Ⅱ

2.1.3 毛形感受器Ⅲ

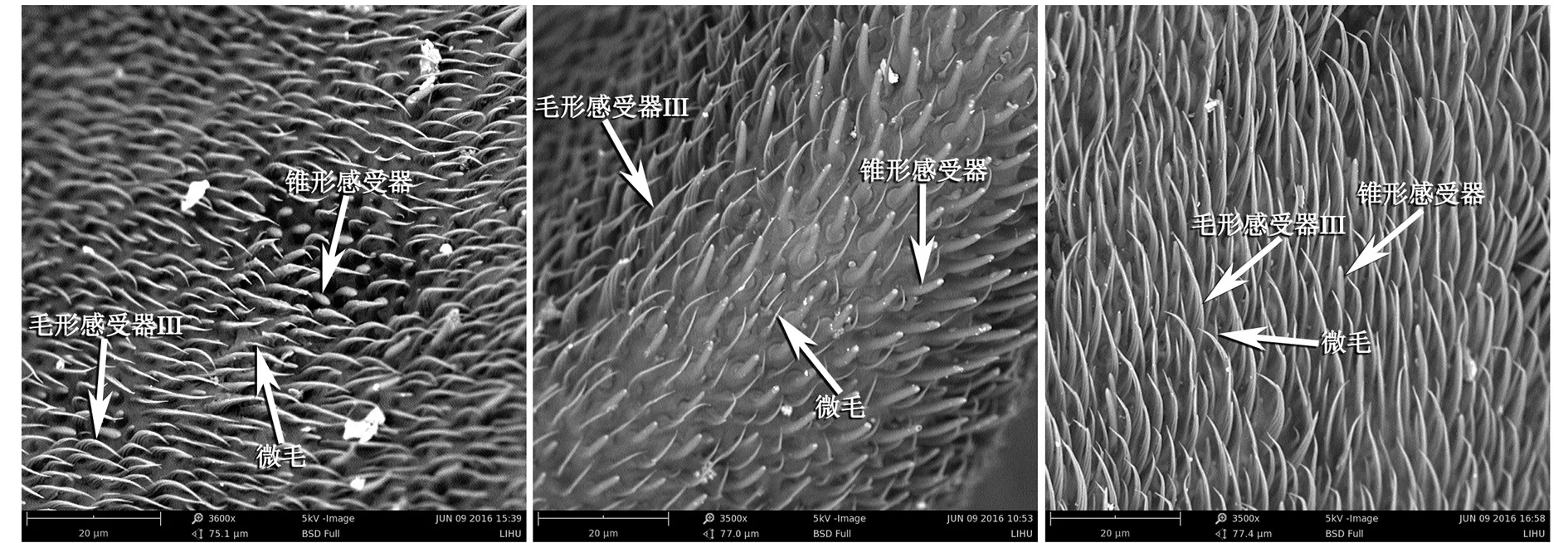

毛形感受器Ⅲ(图3)主要着生在蚜蝇触角第三节表面,数量较多(>30根),密集,表面具纵沟,端半部弯向触角端部,基部较宽,端部尖细,较短,约4~12 μm,直径2 μm左右。

(a) 大灰优蚜蝇 (b) 狭带条胸蚜蝇 (c) 长尾管蚜蝇 图3 毛形感受器Ⅲ、锥形感受器和微毛

毛形感受Ⅲ在3种蚜蝇触角第三节均有分布,变化不大。在大灰优蚜蝇中长度(4.98±0.654) μm,基部直径(1.23±0.207) μm;在狭带条胸蚜蝇中长度(8.54±1.481) μm,基部直径(2.21±0.600) μm;在长尾管蚜蝇中长度(12.65±1.288) μm,基部直径(2.878±0.567) μm。

2.2 锥形感受器

锥形感受器(图3)散生于触角上,主要密布于蚜蝇触角第三节表面(>30根),前缘域较密集,表面光滑,短而直,端部稍钝或钝,约9 μm,直径2 μm左右。

锥形感受器在3种蚜蝇中变化不大。在大灰优蚜蝇中长度(8.09±0.536) μm,基部直径(2.04±0.172) μm;在狭带条胸蚜蝇中长度(9.48±1.371) μm,基部直径(2.39±0.298) μm;在长尾管蚜蝇中长度(9.98±0.868) μm,基部直径(1.40±0.248) μm。

2.3 微 毛

微毛短小(5~8 μm)(图3),表面光滑无纵沟,端部尖细,呈锐角着生于表面。在蚜蝇中分布较多较广,触角第一、二、三节和喙端均有分布,触角第三节分布最多。

微毛在3种蚜蝇中变化不大。在大灰优蚜蝇中长度(7.18±0.776) μm,基部直径(0.78±0.194) μm;在狭带条胸蚜蝇中长度(5.79±1.676) μm,基部直径(0.91±0.146) μm;在长尾管蚜蝇中长度(8.90±2.101) μm,基部直径(0.70±0.132) μm。

2.4 腔锥形感受器

腔锥形感受器(图4(a)、(b))是一类具孔感觉锥,位于表皮凹陷处,主要分布于蚜蝇触角第三节表面,数量较少,散生,一般3~5个。本研究中腔锥形感受器仅在狭带条胸蚜蝇中发现,直径为(2.38±0.298) μm。

2.5 刺形感受器

外形如刺,直立于喙端表面,有臼状窝、端部钝圆、表面有明显的条纹、感受器细长,明显高于其他感受器。

2.5.1 刺形感受器Ⅰ

刺形感受器Ⅰ(图4(c))主要分布于蚜蝇喙端表面,数量较多(>30根),长短不一(长度45~75 μm),粗大(直径5 μm),表面具纵沟,端部尖锐,基部无窝槽,直立于表面。

(a) 狭带条胸蚜蝇(×4200) (b) 狭带条胸蚜蝇(×10500); (c) 长尾管蚜蝇 图4 腔锥形感受器、刺形感受器Ⅰ和刺形感受器Ⅱ

刺形感受器Ⅰ在3种蚜蝇中均有分布,长度变化较大。大灰优蚜蝇中长度(45.95±14.400) μm,基部直径(4.317±0.742) μm;在狭带条胸蚜蝇中长度(75.23±41.760) μm,基部直径(5.74±1.396) μm;在长尾管蚜蝇中长度(76.26±3.909) μm,基部直径(5.53±0.335) μm。刺形感受器Ⅰ在大灰优蚜蝇中最短,其余2种差异不大。

2.5.2 刺形感受器Ⅱ

刺形感受器Ⅱ(图4(c))同样主要分布于蚜蝇喙端表面,数量较多(>30根),长度约20~30 μm,直径5 μm,表面具纵沟,端部尖锐,基部有窝槽,直立于表面。

刺形感受器Ⅱ在3种蚜蝇中差异较大,其中大灰优蚜蝇喙端没有发现刺形感受器Ⅱ,其余两种均有分布。在狭带条胸蚜蝇中长度(20.6±9.412) μm,基部直径(5.39±0.895) μm;在长尾管蚜蝇中长度(30.4±22.939) μm,基部直径(4.79±1.170) μm。

3 结论与讨论

通过对陕南地区常见的3种访花蚜蝇电子扫描显微镜观察后发现,共有8种感受器类型。其中触角上分布有6种:毛形感受器(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、锥形感受器、腔锥形感受器和微毛;喙端表面分布有3种:刺形感受器(Ⅰ、Ⅱ)和微毛。其中毛形感受器(Ⅰ、Ⅱ)、腔锥形感受器、刺形感受器(Ⅰ、Ⅱ)在3种之间表现出差异性,可尝试作为物种鉴定的依据,为蚜蝇科的分类增加形态学证据。而毛形感受器Ⅲ、锥形感受器、微毛在3种之间差异不大。

3种蚜蝇触角柄节上分布有毛形感受器Ⅰ和微毛,梗节上分布有毛形感受器Ⅱ和微毛。这与栾添等[11]的研究结果相一致,但不同于张玉波等[12]的研究结果。毛形感受器也是昆虫触角上分布比较多的感受器,根据已有研究[11-13],毛形感受器不仅可以感受信息素,也可感受触觉、嗅觉、机械压力等功能,是一种化学感受器同时也是机械感受器。

触角鞭节的大小形状在蚜蝇科昆虫中变异较大[1],表面分布有毛形感受器Ⅲ、锥形感受器和微毛3种感受器,3种感受器的数量也是最多的(>30),锥形感受器的分布与张玉波等[12]、Sukontason等[14]的研究结果相一致,但不同于栾添等[11]的研究。锥形感受器短而直,端部稍钝或钝,其表面超微结构存在多个树突,增大了接触面积,推测是一种嗅觉感受器官[15]。

此外,在狭带条胸蚜蝇的触角鞭节部位还发现了腔锥形感受器,这是在蚜蝇中首次发现。昆虫的腔锥型感受器表面不具微孔结构,可对CO2、温度和湿度的变化产生应答,是一种典型的温湿度感受器[16]。

3种蚜蝇的喙端主要分布有刺形感受器和微毛。刺形感受器分为Ⅰ型和Ⅱ型两种,刚直,表面明显具纵沟。据报道[12],刺形感受器可感受外部环境的机械压力,并且能识别植物气味或寄主挥发物,具有嗅觉功能,兼具化学和机械感受双重功能,这与蚜蝇的访花及食性密切相关。

蚜蝇头部触角和喙端分布有多种大量的感受器,或感受信息素、寄主挥发物等化学信息,或感受温度、CO2等环境因子,或感受外部环境的机械压力,不同的昆虫感受器种类与分布模式均各不相同,相同类型感受器功能也有可能大不相同[11-12],这可能与其寄主植物、蚜蝇与植物的协同进化密切相关。为进一步阐明不同昆虫头部触角或喙端感受器的功能及作用,还需电生理学进一步验证。