四川盆地川西坳陷印支早期古隆起发育特征及控油气作用

2018-11-02袁晓宇王彦青刘光祥宋晓波

胡 烨,袁晓宇,王彦青,刘光祥,宋晓波

(1.中国石化 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214126; 2.常州工学院,江苏 常州 213032;3.中国石化 西南油气分公司 勘探开发研究院,成都 610059)

油气勘探实践认为,盆地中古隆起对早期油气聚集成藏有着十分重要的作用,古隆起是油气聚集的主要场所[1-2]。我国中西部地区油气资源十分丰富,且发育众多数量的古隆起,迄今在四川盆地发现的大中型油气田基本都与古隆起、古隆起斜坡带有关,古隆起控制着油气的成藏[3-7]。

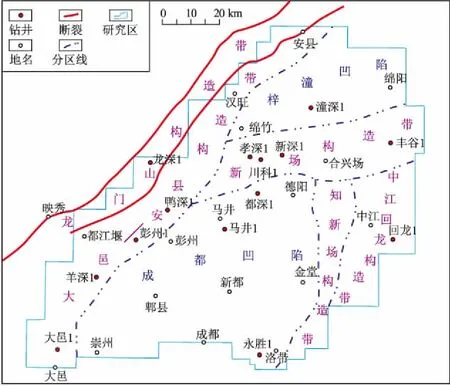

近年来,对川西坳陷中三叠统雷口坡组的钻探取得了重大油气突破,川西坳陷海相层系展现出巨大的油气勘探潜力。然而受多期构造变形和剥蚀作用影响,川西地区构造复杂,对古隆起的确认存在一定难度。此外,与四川盆地东部发育的泸州—开江古隆起相比,川西地区发育的古隆起规模相对较小,幅度也不大,通过地震剖面进行辨认识别也有一定的难度。前人对川西地区古隆起的研究认为,该区主要在孝泉—新场—合兴场—丰谷一带发育一个整体向西倾没的东西向鼻状隆起构造(图1),但对古隆起发育的时间难以达成一致。多数学者认为川西坳陷古隆起形成于燕山中、晚期[8-10]。另外有一部分研究者认为该古隆起形成时代更早,始于印支中幕运动后的“安县运动”或者晚印支运动时期,并存在一个从雏形到持续再到定型的过程[11-13]。杨克明[14]认为,受印支早期运动的影响,在川西坳陷中段,形成了孝泉—新场—丰谷近东西向的古隆起。另外,川西中部发育有新场古隆起,周边还发育有川西北的天井山古隆起、川西南的大邑古隆起,而已发现的油气田也主要位于这些古隆起区上。

本文结合新近完成的品质较好的三维地震资料及钻探资料,对川西坳陷印支期古隆起发育特征进行研究,并讨论印支期古隆起发育的控油气作用,以期为该区的海相油气勘探及区带评价提供部分地质依据。

1 川西印支期古隆起展布特征

1.1 川西印支期古隆起地震剖面特征

受印支早期构造抬升运动影响,四川盆地中、上三叠统(T3/T2)之间形成了广泛的不整合接触。川西地区中、上三叠统之间上超下削的反射特征明显,为一区域性角度不整合。从近期重新解释的3D地震资料来看,位于龙门山前金马—鸭子河构造带的彭州1井附近的中三叠统雷口坡组顶面见削截特征(图2),雷四段地层厚度从两侧向大邑1井位置减薄,也见雷顶削截特征(图3)。这些现象揭示,印支早期川西地区存在差异剥蚀,彭州1井及大邑1井所处位置是当时的构造高点,可能为古凸起。

图1 四川盆地川西坳陷构造示意Fig.1 Tectonic diagram,West Sichuan Depression,Sichuan Basin

图2 四川盆地川西坳陷过彭州1井地震剖面雷口坡组顶面削蚀特征Fig.2 Erosion on the top of Leikoupo Formation on a seismic section across well Pengzhou1, West Sichuan Depression,Sichuan Basin

图3 四川盆地川西坳陷过大邑1井地震剖面雷口坡组顶面削蚀特征Fig.3 Erosion on the top of Leikoupo Formation on a seismic section across well Dayi 1, West Sichuan Depression,Sichuan Basin

1.2 川西印支期古隆起平面展布特征

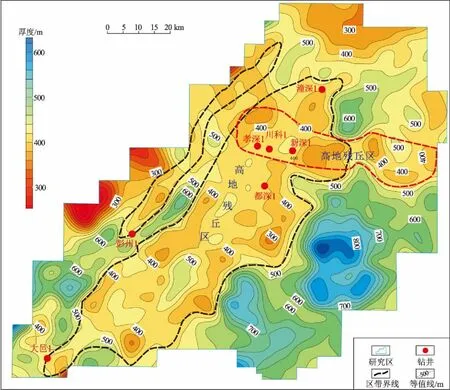

本文采用残余厚度法来反映雷口坡组沉积之后、上覆马鞍塘组地层沉积之前川西地区的古地貌特征。残余厚度法的基本理论是:假定目的层剥蚀前的原始沉积厚度是较为均一的,古地貌的形态利用恢复的古地貌顶界面与等时基准面之间的残余厚度来表征描述(等时基准面选取目的层下伏的某个标志层),古地貌的低势区由残余厚度小的区域表征,而古地貌的高势区由残余厚度大的区域来表征[15-17]。由于研究区内龙门山前及东南部地震数据的缺失,本文仅参考图4内部的特征。

从图4可以看到,雷口坡组顶面古地貌呈带状展布特征明显。结合川西地区位于川中古隆起斜坡带的构造背景,可将川西地区的古地貌划分为高地残丘区和凹地。在川西龙门山前缘带,高地残丘区呈北东向展布;在川西坳陷内部,高地残丘区从川西南部的大邑地区向北东方向,经都深1井、新场地区延伸至梓潼凹陷的潼深1井附近,该区范围较大,整个高地残丘区宽度约在20~28 km,区内古地貌的相对高差最大在200 m左右;另外,在孝泉—新场—丰谷地区表现为东西走向的古地貌高点(图4)。总之,不仅在川西坳陷的中段发育近东西向的古隆起,川西坳陷的内部还发育2条北东走向的排状展布的古隆起。

图4 四川盆地川西坳陷雷口坡组四段地层残余厚度分布Fig.4 Residual thickness of the fourth member of Leikoupo Formation,West Sichuan Depression,Sichuan Basin

2 川西印支期古隆起的控油气作用

2.1 古隆起控制雷口坡组岩溶储层空间展布

雷口坡组顶面的相对波阻抗平面分布图(图5)显示,这套相对低阻抗的岩溶储层主要发育在川西坳陷的中部,厚度在5~70 m之间,总体表现为中部厚、两边薄的展布特征,走向主要呈北东向,与古地貌划分的有利岩溶相带的展布范围基本一致,受印支早起古隆起控制作用明显。

2.2 古构造控制雷口坡组裂缝发育

从图6所示雷口坡组最大曲率属性可以看到,川西坳陷中部雷口坡组顶部风化面上发育NE走向、宽约20 km、长约75 km的“网状”裂缝带,主要集中在文星—玉泉、新场、马井一线,裂缝密度达22.33条/km2,向上延伸到小塘子组,向下延伸到雷四中亚段,其应主要形成于印支期构造运动;裂缝的展布范围与印支期古隆起的展布特征基本一致。综合分析认为古隆起或古构造控制着雷口坡组的裂缝发育。

图5 四川盆地川西坳陷雷口坡组顶面相对波阻抗展布

Fig.5 Relative impedance distribution on the top of Leikoupo Formation,West Sichuan Depression,Sichuan Basin

2.3 构造控制雷口坡组油气运移通道

钻井与地震剖面均已证实,印支运动晚期、燕山期和喜马拉雅期的构造挤压运动,在龙门山构造带及川西坳陷西缘和坳陷区内的龙泉山构造带形成了一系列的深大断裂,断裂呈上陡下缓的犁式,向下逐级均收敛于中、下三叠统膏盐岩层和基底面滑脱层,局部发育反冲断裂(图7)。这些断裂均向下切穿雷口坡组与下部古生界源岩,空间上可构成有效配置,也为深部热液流体的上涌以及油气运移提供了通道。孝深1井岩心样品镜下见自形萤石晶体和半自形天青石晶体,彭州1井岩心样品镜下见鞍状白云石晶体,均反映可能有深部热液流体侵入。断裂带附近通常是地层应力释放区,常常伴生大量的裂缝及微裂缝。这些断裂及伴生的裂缝、微裂缝与不整合面叠加,形成裂缝与溶孔、溶洞、溶缝叠加的有利层段,可提高油气侧向运移性能与雷口坡组内部垂向输导能力。

图6 四川盆地川西坳陷雷口坡组顶面最大曲率平面分布及剖面Fig.6 Section and plan maps of max curvature on the top of Leikoupo Formation,West Sichuan Depression,Sichuan Basin

图7 四川盆地川西坳陷CX-NW-06196测线地震解释剖面测线位置见图5。Fig.7 CX-NW-06196 section in West Sichuan Depression,Sichuan Basin

3 结论

印支运动早期,川西地区不仅发育了孝泉—新场—丰谷近东西向古隆起的雏形,同时在龙门山前和川西坳陷内部还发育北东走向的古隆起。印支早期古凸起及古隆起对川西地区雷口坡组顶部岩溶储层的空间展布和雷口坡组裂缝的展布范围具有明显的控制作用。印支运动晚期以来的构造挤压运动形成的深大断裂,向下切穿雷口坡组与下部古生界源岩,为深部热液流体的上涌以及油气运移提供了通道。综合考虑储层展布特征、古隆起与储层叠合程度、烃源条件与裂缝运移通道匹配关系等,认为除了大型构造隆起带和斜坡带,川西坳陷内部印支早期古凸起及古隆起区也可能是油气有利勘探区带。