“一带一路”战略下中华武术文化在菲律宾的传播策略

2018-11-02张庆珍

张庆珍 张 敏

(1.安徽阜阳师范学院体育学院,安徽 阜阳 236037;2.菲律宾卡威迪国立大学 卡威迪 菲律宾)

随着经济全球化的推进和文化数字化的高速发展,体育文化尤其是中华武术文化受到严重挑战,部分传统文化濒临失传危机。目前举世瞩目的“一带一路”全球合作发展思想为中华文化在全球各国的传播发展提供契机。习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表的主旨演讲中指出:我们要建立 “在文化、体育、卫生领域的推进发展,要创新合作模式,推动务实项目”,提倡在教育、文化、体育等领域广泛开展合作。在政府大力倡导下,一方面大力创新中华武术文化的本土模式,另一方面中华武术文化走出国门,运行武术文化的资本化价值,开拓国外发展和推广的新思路。因此,本文以“一带一路”背景下中华武术文化在菲律宾的推广策略为切入点,探求中华武术文化海外交流合作方式。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以中华传统武术在菲律宾的开展状况为研究对象。调研群体涉及到国家体育委员会武术协会、德拉萨大学武术队、菲律宾大学武术协会、菲律宾碧瑶大学武术队、马尼拉孔子学院、健身俱乐部等,人员分配涉及各个行业。

1.2 研究方法

本研究采用的研究方向包括:文献资料法、实地考察法、问卷调查法、逻辑分析法等。

2 分析与讨论

2.1 中华武术文化的定义

季羡林先生曾说,“凡是人类在历史上所创造的精神、物质两个方面,并对人类有用的东西,就叫文化[1]”中华武术文化是中华民族数千年养生、健身、技击的生活实践和劳动成果的结晶,以崇尚人的内在气质、品格、精神修养为价值取向的一种传统体育文化形态[2]。中华武术是集强身健体、技击防身、观赏和医疗等于一身的特色民族传统运动项目,是中华民族传统文化瑰宝[3]。中华武术的文化底蕴与中华文化一脉相承,通过学习中国武术领悟中华传统文化的哲学道理,是许多外国友人了解中国文化的重要路径之一。传统武术以技术立身,以文化立命[4],是人与文化的传承。当前国内学术研究自觉地把中华武术文化与世界体育文化创造性地结合,尤其在当下跨文化全球传播的大背景下,创造性地利用武术自身经济价值可持续发展国际化进程[5],充分利用其技击比赛、养生健身和民俗文化内涵等,使其传播和发展有着更广阔的空间。

2.2 中华武术文化在菲律宾的传承现状

2.2.1 中华武术在菲律宾发展的历史人文环境

中国古代汉族开始移民南洋,南洋是明、清时期对东南亚一带的称呼。在下南洋的浪潮中涵盖全国大部分省份,以福建、广东人占据大多数(95%以上)。大量华人涌入菲律宾是在十九世纪中后期,目前登记在册的华侨人数约占菲国人口的1.5-2%,如果统计四代以上有华人血统的菲律宾人,人口总数更为惊人。大量华人涌入菲律宾,除带来经济、文化、技术的发展以外,也传播了中华传统体育文化。传统体育项目以中国武术(传统套路)为龙头,带动其他传统项目如舞龙舞狮、龙舟竞技、导引养生功、中国散打、中国式摔跤等渗入菲律宾人体育文化生活。新中国成立以后尤其是上世纪七十年代中菲建交以来,华人、华侨依靠国家支持的强大背景传承中华武术文化,武术器材中的刀、枪、棍、剑等逐步进入菲律宾武术协会, “中国功夫”、“中国武术”等在菲律宾民众中的影响力逐渐扩大。

20世纪80年代以来,由于我国运动员和教练员在国外的表演和宣传,中国传统武术在国际社会得到广泛传播,在菲律宾也得到更大发展。国际武术联合会(International WuShu Federation)自1990年10月成立以来,现有成员协会149个,菲律宾是较早的会员国之一,曾在2015年印度尼西亚的13届世锦赛中获得两金两银一铜的优异成绩,这离不开中国武术协会的全力辅助和地方华侨、华人的支持。此外, 1990年北京亚运会,武术比赛正式出现。近年来世界各地举行多次国际武术对抗赛、世界锦标赛等,都为中华武术项目的推广做出了积极导向。各项武术比赛荣誉和成绩为菲律宾发展和运营中华武术文化提供技术支持。“国家意志”为中华武术文化的发展提供指导思想,“一带一路”为其在东南亚国家的扩散提供根本保证;民众认可是武术文化得以继承和发展的基石[6]。

2.2.2 中华武术文化在菲律宾的传播现状分析

2.2.2.1 传播的人员分析

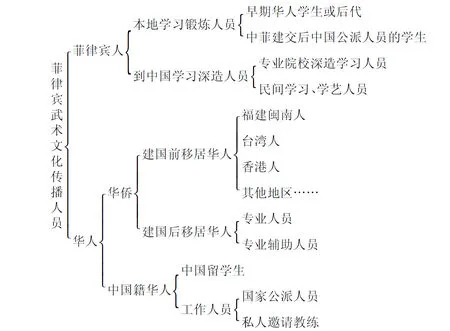

武术文化在全球化语境下的发展,应当激活或强调文化中原本存在而被忽视被遮蔽的资本价值[7]。在不断创新的传播技术层面,利用互动交流和共享的行为获得交流的延伸。中华武术文化在菲律宾有悠久的历史,在地方华人群体中具有绝对影响力,在菲律宾民众的健身选择和竞技比赛中有着一定的参与度。保持中华传统文化特色,增强传播区域文化的认同感,加大武术文化传承中传播人员培训和输送。笔者走访菲律宾地方武术协会及相关从业人员总体如图1所示。

目前菲律宾国家体育委员会武术协会主要教练来自中国国内公派和私人邀请人员,也有部分是新进华侨,他们成为中华武术文化传播的主导力量。其二在菲律宾高校武术协会和地方武协,领头人大部分是华裔后人或对武术有兴趣并有相关学习经历人员,他们的共同之处是对中国武术文化的喜爱和对中国武术竞技的崇拜。其三是喜爱中国武术的华人留学生,他们在高校创立或加入地方武术协会,成为推广中华武术文化在菲校园传播的中坚力量。此外中国驻菲律宾大使馆的工作人员和教育文化处的相关人员及菲律宾大学孔子学院的工作人员和外派援助教师对中华武术传统文化的推广有着重要的辅助作用。

2.2.2.2 传播主体从业经验分析

扎实的业务技术和深厚的专业理论知识储备为从业者的传道授业增添色彩。传统武术内涵丰富,在展示和传承中,传播主体的个人素养和专业技术水平发挥着关键性作用,包括合理设计练习动作,科学安排训练量,积极有效提高训练效果等。从图2可以看出,在菲律宾从事中华武术教学和训练人员中,38%是从当地健身俱乐部或者武术社团走出来的;调研中分别有28%和17%的人员来自专业队和体育院校,这些人员主要来自于中国,是国家公派武术推广人员或协会、社团高薪聘请的专业技术人员,旨在提高菲律宾武术专业技术水平,增强在国际比赛中的竞争力。此外还有17%的人员来自于其他途径,有的有练习中华武术的经历,有的是来自中国的留学生,他们喜欢中华武术,主要在菲律宾高校武术社团或地方健身俱乐部兼职教练,为大众传播起到基石作用。

图1 开展中华传统武术文化相关人员分析表

图2 中华武术在菲律宾传播的教练人员专业结构分析

表1 中华传统武术在菲律宾的教练人员从业年限分析

丰富的从业经验是评价教练员工作水平的重要依据之一,科学理论知识与实践经验相结合是提高运动员成绩的关键。从表1可见:在菲律宾传播中华武术的人员中绝大部分属于新手,三年以下从业经历的占到69%,其中很多是兼职,并没有全身心投入中华武术的推广。五年以上从业经验的仅仅3人,他们是中国的专业教练,在菲律宾的工作受到时间限制,这为中华武术的系统化传承增加了难度,不定期更换教练难以保证项目的整体化和系统化。教练人员的不成熟和专业技术知识的不稳定等导致中华武术文化的传播障碍重重,需要进一步支持菲律宾教练员队伍的授业技术水平。

2.2.2.3 参与人员年龄特征分析

菲律宾民众参与中华武术健身锻炼的年龄特征分布,如图3所示,经过问卷调查和访谈发现,菲律宾儿童青少年对于中华传统武术的参与度很高,这可能与中国武术倡导的 “武术从娃娃抓起”的宣传有关。在菲律宾武术协会,青少年儿童对传统武术的喜爱可见一斑,调研发现最小的孩子仅仅三岁半。在18-25岁人群中喜欢中华武术人群较多,可能部分调研集中在有武术社团或协会的大学校园,参与人员的年龄结构比较集中。35-50岁的中年人参与度不高,这与菲律宾人们的生活节奏有关,这个年龄段人群工作压力比较大,他们生性懒散,走进健身俱乐部的比值不高,选择中华武术作为健身手段的人群更少。50岁以上参与武术锻炼人群比值增加,主要在华人华侨自觉组织的健身社团,以传统武术健身养生为主,主要锻炼技术是太极拳和太极剑,时间集中在上午。根据中华武术在菲律宾各年龄段人群的传播特征,把中华武术文化进行适应性改造,使之适应相应群体锻炼习惯,逐级渗透辐射到相关爱好者,扩大传播受体的接受度。

图3 中华武术在菲律宾传播受体年龄结构分析

2.2.3 社会环境分析

2.2.3.1 中华武术项目的开展状况分析

目前中华武术在菲律宾的传播项目相对比较单一,主要是太极拳、太极剑及南拳等套路动作,武术器械类主要集中在菲律宾国家武术协会,为参加国际性重大比赛组织棍术、剑术训练;健身俱乐部偶有设立中华武术项目,比较热门的当属散打,这可能比较符合当地人追求比赛刺激性有关。其他如舞龙、舞狮,只在部分华人社团有练习,是为了重大传统节日或重大项目的开业时表演、娱乐,是几百年来华人保留传承的中华项目。随着“一带一路”风潮的发展,中国文化对菲律宾交流的增加,健身气功逐渐走入菲律宾健身市场,但处于萌芽阶段。

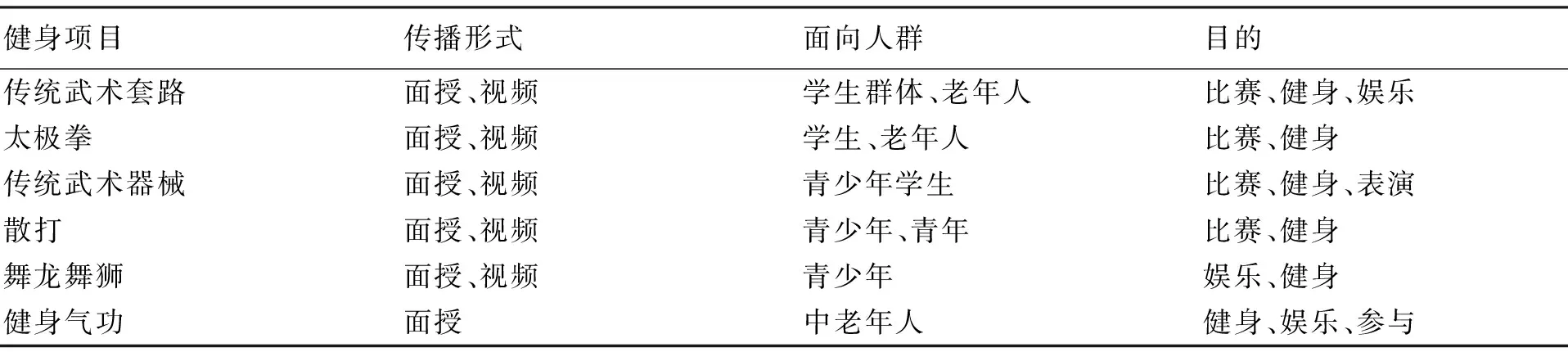

表2 中华武术项目在菲律宾开展状况

2.2.3.2 中华传统武术分布授课情况分析

本文主要走访调研了菲律宾马尼拉大都会区域内相关武术协会或社团及有开设中华传统武术项目的健身俱乐部,调研结果不容乐观。国家武术协会是参与国际重大赛事而设立的官方机构,从后备队员到一线优秀运动员,总人数不到百人,其宣传推广发展空间巨大。三所高校武术协会参与锻炼人员只有185人,包含挂名很少出席训练的兴趣爱好者,占所属高校总在校人数不足0.3%,几乎是可以忽略的最小社团。在健身俱乐部的设立同样不乐观,健身人群对中华武术的选择只有10.3%。在社会团体中,他们以中华武术为健身兴趣,每天自主集会练习,伴随轻柔中国特色音乐,健身养生为主。

表3 中华武术文化在菲律宾开展情况

关于训练时间,在菲律宾所有官方机构和单位都有周末休息,而且他们节假日特别多。国家队专业运动员来源于学校,学员半天学校上课,课余时间归队训练,而且学生上课时间不固定,上午下午都有分配,这为教练员科学安排系统训练计划增加难度。菲律宾是追求民主、自由的国度,不支持强化训练,学员自由选择,自我感觉运动过量可以请假调整,这与国内专业训练队大相径庭。其他协会虽然安排固定时间,但是学员参与情况比较松散。

2.2.3.3 中华武术文化的附属载体情况

文化能够被保存和传递皆是因为传播载体的存在,而“文化载体”是指可供文化、信息记录、存储并能借以传播信息的物体[8]。中华武术文化在海外传播过程中也需依附传播工具、媒介等。落实在现实环境中,菲律宾国家武术协会运动器械、器材和设备、场馆布置、宣传图片等等都充满中国传统文化特色,比赛服装、饰品等源于中国,在武术协会和健身俱乐部等对民族服饰或武术表演服等需求旺盛,表演时服饰、音乐等场面非常具有中华文化象征意义。在市场流通的具有中华武术(中国功夫)特色的影像制品很受欢迎,随着网络文化的快速发展,中华武术文化相关的数字化媒介也越来越热。中华武术中的专门术语、行为方式、礼仪礼节等得到较为完善的继承。合理引导社团组织和个人在规范、健康的道路上合理地传播武术,最终实现以官方传播为向导、多方传播主体协同合作、共同传播的新格局[9]。

2.3 中华武术文化菲律宾传承的主要困境

2.3.1 文化环境冲突

菲律宾被西班牙殖民三百多年,全国信仰天主教,他们在长久被殖民的环境下丢失了本民族的文化传统,也缺少东亚国家儒家思想中的积极进取精神。菲律宾人自由、乐观心态与中国传统武术中的严谨、忍耐、坚持等有冲突。另外,中华文化强调以人为本,同时将个人融入群体,更强调个人对他人、家庭及对国家的义务,这与菲国民众受西方个人主义影响以自我为中心有冲突。

2.3.2 语言交流困境

英语是菲国的官方语言,菲律宾70%以上的人能说英语,菲语(Tagalog)是国语,但只是一门课程,政府文献和学校教程以英语书写存档,日常生活中人们英文交流可畅行菲国,个别农村土著除外。全球通用语言——英语在菲国普及为中华武术文化的传播减小障碍,但是,在实际操作中存在很大偏差。国家公派或私人聘请的专业武术教练,由于他们在前期训练过程中重视专业技术而忽略英语学习,或者国内的语言环境使英语学习的交流应用机会较少,导致很多武术传授者英语水平较低,难以与菲国学员交流,尤其是某些专业技术术语或动作,传播缺失。语言交流障碍使中华武术文化的传播出现偏差,武术习练过程中较少讲授其蕴含的文化内涵和实用价值。

2.3.3 海外推广的局限性

“一带一路”为中华武术文化海外传播提供指导思路。近年来国家一直提倡探索中华文化海外推广的本土化传播之路,融入当地文化生活。国家花费大的代价派出武术巡演团、武术教学组等出国展示中华武术文化和民俗活动,后续效应并不明显。中华武术文化传承人员层出不穷,每年有大批武术教练去海外执教,菲律宾也有部分中方教练,他们提高了执教国的竞技水平,但是对武术文化的宣传和传播作用有待提升。

3 中华武术文化在菲律宾传播的矫正策略

3.1 国家角度战略性推广中华传统文化

国家体育总局在《中国武术发展五年规划(2016-2020年)》中明确提出以“一路一带”发展战略为契机,全面部署多项具体工作。充分利用分布在菲律宾的孔子学院等宣传的中华传统文化活动,进一步加强世界性高规格武术影视的强力宣传,把武术文化作为载体和交流工具,构建各国文化间交流的窗口[10],把中华武术文化与中国文化行活动相结合,细风润雨般洒向菲律宾大众。在跨文化传播过程中尽量避免文化冲突,中华武术文化传播必须适应当地文化特点,保持中华武术文化的精神内涵,既保持中华武术的风格和气度,又适应当地人锻炼习惯,不过分强制,增加表演、比赛等视觉冲击,逐渐从心理和生活上影响学员。在传播实践中,通过意志力和情感的交流和磨练,不断融合和促进,使中华文化超越地域和民族界限,实现跨越式传播。

3.2 提高传统武术文化在菲推广人员的综合素质

中华武术文化的海外传播以人为中介,关键点是传播人员的作用。因此,国家经济实力为中华武术的传承和发展提供良好的保障,丰厚的武术人力资源储备为武术文化的海外传播提供技术保障。首先,加强国内专业技术人才的语言培训。菲律宾是普及英语国家,提高国内专业院校或培训机构的国际武术人才就业培训,将具有一定武术和英语基础的学员培养成具备武术英语教学能力的国际武术教练,并给予海外平台这一强大实践基地;其次,各国的孔子学院广泛运用其语言教学功能,结合武术教练员积极开展中国传统体育体验课堂,吸引当地学生参与中华武术教学体验,注重分享中华武术文化中的武德精神,为进一步扩大中华武术在菲律宾的传播创造良机。

3.3 中华武术文化在菲律宾传播的合理化整合

中华武术文化传播需与时俱进,吸纳时代新元素,包容与创新符合中华武术文化海外发展之路。遵守文化传播的演进性原则,促进武术文化内部宏观结构的重新整合,在向外展示的过程中充分考虑到菲律宾民族、历史、社会制度、宗教信仰的差异性, 在传播内容、传播方式和传播渠道上做到因地制宜、因人而异,使中华武术更具有现代气息,地方民众更乐于接受。中华武术文化在实践活动中有着强烈而积极的精神激励功能,一方面激励参与者的积极锻炼、克服困难的意志,另一方面感受中华传统文化的熏陶。研究认为充分利用菲国合作伙伴的渠道和平台,既面向主流社会,又面向普通民众,既立足当地,又辐射其他城市,使中华文化呈多向性状态影响民众。以点带面的群众参与胜过个别团体的神秘虚幻表演,亲身体验的健身感知胜过灯光、音效等制造的抽象效果,简化程序强调练习者的身心感受,更好体验东方武术文化内涵。

3.4 借助传播媒介和数字化手段,用好本土平台降低传播成本

科技发展改变生活,中华武术文化在菲律宾的传播可以借助科技媒体的推广。随着社会、媒介、文化传播生态等不断发生更新,互联网打通了武术文化传播经济链,利用菲律宾本国的人文传播资源和载体,增强实践体验和现场视觉冲击感受,做好网络宣传和大众媒体平台推广。合理利用数字化媒体技术,去除描述和行为上对中华武术的虚夸和随意杜撰,使武术文化传播更生动、更富有趣味性和更有吸引力[11]。及时调整传播技巧与策略,并增强社会反馈的调查,实施科学有效的菲律宾媒体中介的传播实践,让中华武术文化在菲律宾的传播更加日常化和行为化。

4 小结

中华武术文化的菲律宾传播策略是长效机制研究。菲律宾的地理位置和历史原因对中国传统文化有了较好的认知和接纳基础。乘着“一带一路”新时代传统文化海外发展东风,提出增强国家支持、整合中华武术文化融合适应菲国民众健身需求、培养和培训适合海外发展的武术专业综合性人才,利用传播媒体和网络数字化技术宣传手段促进武术文化运营等传播策略,大力推进中华武术文化的国际化和社会化进程,使武术文化在海外稳步、持久发展,成为世界体育文化的多元化的生力军。