甘肃省玉米镰孢茎腐病病原 鉴定及其生物学特性

2018-10-29崔凌霄杨成德田有辉张收霞任宝仓

崔凌霄,杨成德,田有辉,张收霞,张 莉,薛 莉,任宝仓

(1.甘肃农业大学植物保护学院 甘肃省农作物病虫害生物防治工程实验室,甘肃 兰州 730070; 2.甘肃省农业工程技术研究院,甘肃 武威 733000)

玉米(Zeamays)是全球主要的粮食作物之一,也是世界上产量较高的粮食作物之一[1],同时,玉米具有投入少、产出高的特点,光合产物总量有50%~60%贮存于秸秆当中,是理想的饲料和工业原料[2-3]。随着我国农业向种植业、养殖业和加工业的三元结构发展,特别是畜牧业的快速发展,玉米的重要地位将更加突出,并且饲用玉米的比例将不断上升。20世纪90年代后,全世界饲用玉米占玉米总产量的70%以上[4],因其蛋白含量高、产量高和适口性好等特点,已成为畜牧业的支柱作物。饲用玉米的种植缓解了天然草地的压力,解决了长期以来的草畜矛盾,未来会是我国重要的栽培饲草之一。由于农业发展对饲用玉米的强烈需求、大面积推广种植和重茬等原因,导致普通粮用玉米上发生的土传病害在饲用玉米上也严重发生,尤其是茎腐病(又称玉米茎基腐病)。自20世纪初,玉米茎腐病初次报道以来,该病已成为世界上玉米种植区普遍发生的一种重要土传病害[5],美国、加拿大、印度和南斯拉夫等国家发生较重[6]。70年代中期至今,该病先后在我国广西、浙江、湖南、陕西、河北、山东、辽宁等省区发生,一般年份发病率10%~20%,遇到多雨年份,发病严重,发病率可达80%以上,减产25%,严重者甚至绝收[7-10],该病在饲用玉米上的严重发生制约了我国畜牧业的发展。目前该病害仍呈扩展趋势,危害逐年加剧,并已成为玉米生产上亟待研究解决的重要问题。玉米作为甘肃省主要的粮饲兼用作物被大面积种植,据调查显示,玉米茎腐病已在张掖、武威及兰州等地发生,致使玉米叶鞘及茎秆腐烂、枯死,植株倒伏,严重时可导致整株死亡,对玉米的产量和饲用品质均有严重影响。玉米茎腐病由多种病原菌单独或复合侵染引起,主要病原为腐霉菌和镰刀菌。在多雨地区,玉米茎腐病一般以腐霉菌型茎基腐为主,而在干旱地区以镰刀菌型茎基腐为主[11];其中镰孢属主要以禾谷镰孢菌(Fusariumgraminearum)、层出镰孢菌(F.proliferatum)和轮枝镰孢菌(F.verticillioides)为主[12],以藤仓镰孢菌(F.fujikuroi)引起的玉米茎腐病未见系统报道。本研究首次分离鉴定得到了引起玉米茎腐病的病原——藤仓镰孢霉菌,并对其进行了病害症状描述和生物学特性测定,以期为该病害的诊断和综合防治提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试材料采自甘肃省张掖市临泽县玉米田。供试培养基为PDA通用培养基和孟加拉红选择培养基[13]。

1.2 方法

1.2.1田间症状 对大田自然条件下玉米茎腐病的症状进行观察和描述。

1.2.2病原菌的分离与致病性测定 采用常规组织分离方法在PDA培养基和孟加拉红培养基上进行分离培养。选取症状典型的新鲜标本,从病斑、病健交界处用刀片切取约0.5 cm2的病组织块,在70%乙醇内消毒约10 s,然后在0.1%的升汞水溶液中消毒2 min,再用无菌水清洗5次后置于平板上培养,对分离物进行单孢分离纯化和保存备用[9]。

玉米幼苗3-4叶龄用针刺致伤幼苗茎秆,将分离物制成孢子(菌丝)悬浮液于致伤处喷雾接种,以喷清水为对照,在相对湿度100%条件下保湿48 h后,置于室内常规条件下连续观察玉米植株发病情况,按照柯赫氏法则[9]确定病原菌。

1.2.3病原菌的形态学鉴定 将菌株接于PSA培养基,25 ℃培养待产孢后,在显微镜下观察分生孢子和分生孢子梗的形态特征;在40倍镜下分别测定大、小分生孢子,厚垣孢子大小(50个),并进行显微拍照。根据病原菌形态特征,参照文献[14]和[15]进行鉴定。

1.2.4ITS基因序列分析鉴定 DNA的提取、PCR扩增及系统发育树的构建参考文献[16]进行。

1.2.5生物学特性测定 将菌株分别置于不同温度、pH、碳源、氮源和湿度条件下培养,并测定各条件对菌丝生长及孢子萌发的影响,具体方法参考文献[10]进行。

1.3 数据分析

采用Mega 7.0构建系统发育树;采用SPSS 19.0软件对所测数据统计分析,用平均值和标准误表示测定结果,分别对不同条件下菌丝生长结果、不同条件下孢子萌发结果进行单因素方差分析,并用Duncan法对各测定数据进行多重比较;采用Excel 2010制图。

2 结果与分析

2.1 田间症状

在田间,玉米茎腐病主要发生于6-8月,即一般为灌浆期和乳熟期达发病高峰,受害玉米植株茎部叶鞘表皮呈圆形、近圆形或不规则形病斑,边缘深褐色或黑褐色,中央灰白色,后期病斑部位渐溢缩变硬,病部茎秆空松,内部腐烂,发病严重时病斑绕茎杆一圈;湿度大时可见白色或粉色霉层,湿度小时失水枯缩,且叶片变黄,萎蔫,致植株早衰(图1)。

图1 玉米茎腐病症状Fig.1 Symptoms of maize stalk rot

2.2 病原菌的分离纯化及致病性测定

从受害5株玉米植株病部通过组织分离获得3株真菌分离物,编号分别为Y1、Y2和Y3,单孢分离纯化后保存备用。

将分离物制成孢子悬浮液,用致伤喷雾法接种于室内盆栽的玉米植株上(以清水喷雾为对照),保持100%相对湿度,48 h后置于室内常温条件下连续观察,2周后接种Y1的玉米植株叶鞘及茎秆部位出现灰褐色或褐色不规则病斑,叶片发黄,与田间典型症状一致(图2),在发病部位再次分离得到接种菌;对照和Y2、Y3处理没有形成任何症状。根据柯赫氏法则,确定Y1为引起玉米茎腐病的病原菌。

2.3 病原菌的鉴定

2.3.1培养性状及形态特征 菌株Y1在PDA培养基上菌落致密,灰白色(图3);菌丝有隔,有分枝。大型分生孢子呈镰刀形,多细胞无色,3~5隔,大小为4.54~11.74 μm×1.96~4.27 μm;小型分生孢子数量多,卵圆形或椭圆形,单胞无色,大小为1.25~5.50 μm×1.25~3.75 μm。根据形态学特征,参考文献[11]、[12]初步鉴定该病原菌为镰孢霉属真菌(图3)。

2.3.2病原菌ITS基因序列分析 提取病原菌Y1的基因组DNA,经PCR扩增和测序,该序列全长553 bp,所测序列与GenBank中的相关数据进行Blast相似性分析,经同源性比较,该病原菌与镰刀菌属藤仓镰孢霉菌的同源性达99%(图4)。通过Clustal X1.83程序多重序列比对,用Mega7.0软件采用邻接法(neighbor-joining)建立ITS基因的系统发育树,病原菌ITS基因序列与藤仓镰孢霉菌(KJ000440.1)在系统发育树上聚在一起,结合形态特征,鉴定病原菌Y1为藤仓镰孢霉菌。

2.4 生物学特性测定

2.4.1温度对菌丝生长的影响 病原菌Y1在5~40℃内均可生长,5~25 ℃时生长速度快,25 ℃时达最大,且菌落平均直径达6.40 cm,25和30 ℃间差异不显著(P>0.05),高于30 ℃后生长速度较25和30 ℃显著降低(P<0.05),低于5 ℃和高于40 ℃菌落不生长。综上,该病原菌的最适生长温度为25~30 ℃(图5)。

图2 致病性测定Fig. 2 Pathogenicity test

图3 菌株Y1形态特征Fig. 3 Morphological characteristics of strain Y1

图4 菌株Y1系统发育树Fig. 4 Phylogenetic tree of strainY1

2.4.2温度对孢子萌发的影响 病原菌Y1的孢子在5~40 ℃范围内均可萌发,5~25 ℃时孢子萌发率显著增长,25 ℃时孢子萌发率达到70%以上,显著高于其他温度处理(P<0.05)(图6)。25~40 ℃孢子萌发率较20和25 ℃显著降低(P<0.05)。因此,该病原菌的孢子最适萌发温度为25 ℃。

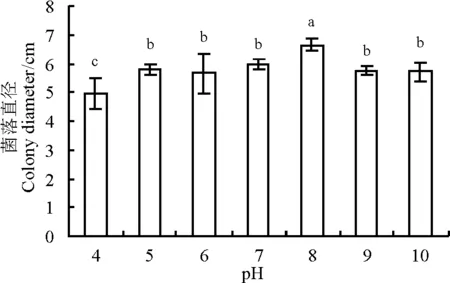

2.4.3pH对菌丝生长的影响 病原菌Y1在pH为4~10内均生长,在pH为8时菌落直径显著大于其他pH(P<0.05),且菌落平均直径达6.65cm(图7)。因此,该菌在中性偏碱的环境下生长良好,最适生长pH为8。

图5 温度对菌株Y1菌丝生长的影响Fig. 5 Effect of temperature on hyphae growth of strain Y1

不同小写字母代表差异显著(P<0.05)。下同。

Different lowercase letters show significant differences at the 0.05 level; similarly for the following figures.

图6 温度对菌株Y1孢子萌发的影响Fig. 6 Effect of temperature on spore germination of strain Y1

图7 pH 值对菌株Y1菌丝生长的影响Fig. 7 Effect of pH on hyphae growth of strain Y1

2.4.4碳源对菌丝及孢子萌发的影响 从培养特性看,供试10种碳源及对照所培养病原菌Y1菌落均为淡粉色,在D-果糖、D-半乳糖、D-木糖、阿拉伯糖培养基上菌丝稠密,菌落生长速度快,是该菌菌丝生长的良好碳源,且显著高于其他供试碳源(P<0.05);但在L-山梨糖、蔗糖培养基中菌丝生长速度较差,第4 天时菌落直径分别仅为4.46和5.42 cm,显著低于对照(P<0.05),但均可以生长,表明该病菌可以利用单糖、双糖和多糖等多种碳源(图8)。

在9种碳源中,病原菌Y1的孢子均能萌发,其中L-山梨糖萌发率最高,显著高于其他碳源(P<0.05),其次为阿拉伯糖和D-木糖,在葡萄糖中的萌发率最低(图9)。

2.4.5氮源对菌落及孢子萌发的影响 从培养特性看,病原菌Y1在胰蛋白胨培养基上菌丝淡红褐色,菌丝层较紧密呈絮状;碳酸铵培养基上菌丝灰色或土褐色,菌丝呈索状;其他氮源培养基菌丝稀疏,无色或皿底略显淡褐色;在以氯化铵和硫酸铵为氮源的培养基上菌落生长速度显著高于其他氮源(P<0.5),且4 d后菌落直径达7.53和7.46 cm,表明氯化铵和硫酸铵有利于菌丝生长;其他(除干酪素)氮源培养基菌落直径均小于对照,表明该菌株对其利用能力差,尤其以碳酸铵效果最差(图10)。

图8 碳源对菌株Y1菌落生长的影响Fig. 8 Effect of C-source on hyphae growth of strain Y1

图9 碳源对菌株Y1孢子萌发的影响Fig. 9 Effect of C-source on spore germination of strain Y1

病原菌Y1的孢子能在不同的氮源中萌发,但在干酪素中的萌发率较高,显著高于其他氮源(P<0.05),在牛肉膏和蛋白胨中的萌发效果较差(图11)。

2.4.6湿度对孢子萌发的影响 病原菌Y1的孢子只有在相对湿度大于90%时才能萌发,在相对湿度达到100%时萌发效率最好,显著高于其他湿度(P<0.05)(图12)。

图10 氮源对菌株Y1菌丝生长的影响Fig. 10 Effect of N-source on hyphae growth of strain Y1

图11 氮源对菌株Y1孢子萌发的影响Fig. 11 Effect of N-source on spore germination of strain Y1

图12 湿度对菌株Y1孢子萌发的影响Fig. 12 Effect of humidity on spore germination of strain Y1

3 讨论与结论

玉米茎腐病是世界玉米产区普遍发生的一种土传病害,其病原存在多样性,各地区报道的病原种类也各不相同。据报道,该病主要由腐霉菌和镰刀菌单独或复合侵染造成玉米根系和茎基腐烂[17]。美国玉米茎腐病主要致病菌以亚月牙镰刀菌(F.subglutinas)、禾谷镰刀菌(F.graminearum)和玉米干腐菌(Diplodiamaydis)为主[18]。俄罗斯、乌克兰主要以禾谷镰刀菌为主。西欧国家多以玉米穗粒干腐菌(F.zeae)和串珠镰刀菌(F.moniliforme)为主。禾生腐霉菌(Pythiumgraminicola)和瓜果腐霉(P.aphanidermatum)是日本玉米茎腐病的主要致病菌。据晋齐鸣等[19-21]、吴全安等[22]的研究与报道,在大田自然条件下,瓜果腐霉(P.aphanidermatum)、禾谷镰刀菌、禾生腐霉菌和链状腐霉菌(P.catemulatum)对玉米植株均有致病性,引起玉米茎腐病,且致病性强弱各有不同,田间症状多呈青枯、黄化和青黄枯。但本研究所得藤仓镰孢霉菌病原菌所引起玉米的症状与上述几种病原菌略有不同,与玉米鞘腐病(F.proliferatum)主要危害玉米叶鞘中下部位,形成不规则褐色糜烂状病斑[23]和粮用玉米茎腐病导致叶鞘和茎秆髓部出现腐烂, 叶鞘内侧和紧靠茎秆皮层呈铁锈色腐烂等症状[24]也存在差异。藤仓镰孢霉菌主要引起玉米茎秆变枯、变褐及腐烂,该症状可能由于寄主品种不同,或者病原菌菌株差异等引起。本研究对田间采集的、具有典型玉米茎腐病症状的玉米标本,进行了分离培养和致病性测定,得到致病菌Y1,结合其形态特征和ITS基因序列分析结果,将其鉴定为镰孢霉属藤仓镰孢霉菌,即藤仓镰孢霉菌可引起甘肃玉米发生茎腐病,该菌引起玉米茎腐病为首次报道。

甘肃玉米茎腐病多集中发生于6-8月,平均气温为24.2 ℃[25],本研究中病原菌菌丝生长最适温度为25~30 ℃,即玉米茎腐病发病的环境温度与本研究温度对该菌菌丝及孢子萌发的影响趋势相一致。该病菌在pH为4~10均能生长,最适pH为8,说明该菌较适宜在偏碱土壤中生长,最适pH与张志博等[26]报道的该菌最适生长pH相吻合。因此,可选择略偏酸土壤种植,施肥改善土壤酸碱性,减少病害发生。由该病原菌最适生长的温度范围和pH得知,该菌是一种具有较强适应性、耐热性的强抗逆性致病菌。

本研究结果表明,不同碳、氮源营养条件对藤仓镰刀菌菌落生长及孢子萌发也有不同的影响,且此病菌能利用多种碳源,在本研究所用的9种碳源中,病菌对D-半乳糖的利用效果最好,菌丝生长最快,对L-山梨糖利用较差,菌丝生长缓慢。该结果与张志博等[26]报道玉米茎腐病菌的最适碳源为葡萄糖存在差异,可能是由于病原菌种不同所致。该病菌孢子萌发的最适碳源为L-山梨糖,与病原菌菌丝生长截然相反,即适合菌丝生长的物质条件并不一定适合其孢子萌发。在多数无机氮、有机氮条件下生长不良,尤以碳酸铵抑制作用显著(P<0.05)。因此,在生产中可以适量使用碳酸铵等肥料发挥其对菌丝生长的抑制作用,有利于对病害的控制。该菌的孢子在相对湿度为100%时萌发效果最好,低于100%萌发率显著降低,因此可通过控制田间的相对湿度,来减少玉米茎腐病害的发生。