我们所心心念念的油画语言到底是什么?

2018-10-29编辑辛晓星

编辑◆辛晓星

8月末,“语言之在——第四届中国油画双年展(2018)”在上海中华艺术宫开幕,本届中国油画双年展意在唤起油画界对于油画语言的关切。中国美术学院院长、中国油画学会主席许江认为:“‘语言之在’孜孜以求的应当是油画不同于其它绘画的语言特性。我们所心心念念的油画的语言之性、语言之魅是怎样的,在这个展览中,将以绘画本身来显现和回答。”

改革开放40年中国油画的发展

问:相对中国画,油画被认为是一个舶来品,新中国成立以后,油画从学苏联到面对更广阔的视野,尤其是改革开放40年以来,中国油画面对了多样化的发展,在您看来,改革开放以来中国油画的发展经历了怎样的路径?

许江:从1978年算起,今年恰好是改革开放四十年,期间中国发生了翻天覆地的变化,油画也出现了一系列重大的变化。

刚开始,在不知道自己的未来会去向何方的“荒原”中知道了油画,在非常匮乏的条件下开始学习油画,那个时候条件匮乏、没有画册,有时候找到了一个苏联画家的明信片,大家就抽签,七八个人轮流临摹,有时抽到是半夜两、三点画,就摸黑画。那时,没有油画颜料,也没有油画布,我们就是在一些厚纸上涂上胶,用非常简陋的颜料甚至油漆开始画画。可以说,那个时代,油画既是我们心中的梦想,又是我们的救赎之路。这条路,源自民间,源自我们自发的力量。所以,油画在我们这一代油画艺者的初心里埋下了坚韧的种子。

说油画是舶来的艺术,我不赞成。油画虽源自西方,但是不能简单地说这是舶来的,很多和我年龄相似的人,都是先了解油画,再开始了解中国画。我们小时候在对国画一无所知的情况下,比较早的了解和喜爱了油画。改革开放后,我们有幸走进了中国美院。那时的中国美院,在浩劫当中慢慢复苏。开始画石膏、模特,这些复苏成为了我们这一代青年成长的温床,通过正规的学习实现了我们艺术家的梦想。另一方面,不断打开的世界,激发我们破茧重飞的激情和视野。1979年,我们中国美院用一笔买车的钱,购入一批外国的图书,这些书不是用来翻阅,而是放在橱窗里展示,每天翻阅展示一页,在这样一天一页的“翻阅”中,我们追溯了西方艺术,并很快被推到了西进的、革新的漫漫长途中,在这场艺术的革新中,油画是最有活力、最具国际视野和人文思想的力量的。因此在那个时代,中国美院的油画班,可能是中国历史上最典型的叛逆班,但也出现了当下极其重要的当代艺术家。可以说,我们通过油画,不断打开国际视野,也更了解中国。1980年代末,我有幸去德国学习,在学习的过程中了解了西方当代艺术的巨变,也了解了西方当代艺术面临的深刻危机。1990年代我们回国,发现中国艺术也正面临类似的危机。

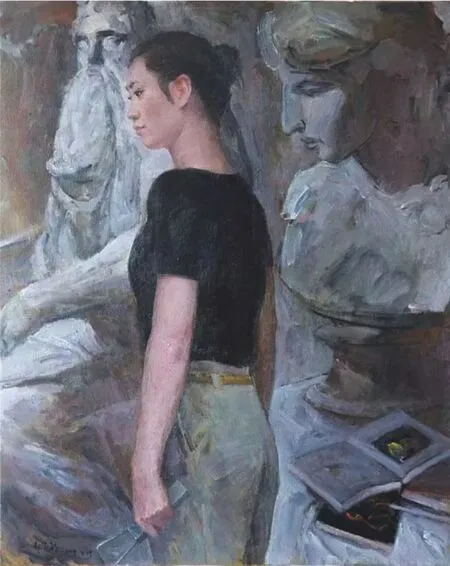

徐芒耀《精明的杰尼弗》布面油画 93×74cm 2015年

邱瑞敏《思》布面油画 100×80cm 2015年

面对这种危机中国油画学界成立了油画学会,团结在一起,以卓越的学术眼光,坚守绘画本体,扎根中国沃土,耕耘中国文化,锻造油画学会的学术平台,举办了一系列有质量的学术活动,引领了中国油画艺术的发展。

在西方绘画困顿的时期,中国油画却在发展,其中重要的因素就是以中国油画学会为代表的艺术家,以强烈的凝聚力,造就了巨大的艺术影响,并波及到整个绘画界,油画成为了艺术发展的发动机。同时,中国油画越发清晰地关注中华意蕴的当代命题。

问:中国油画学会主办的油画双年展已举办至第四届,此次的主题是“语言之在”,与前三届相比此次的主题,着重指向的是什么?

郭北平《黄土地的老人之九》布面油画 60×50cm 2015年

杨飞云《云南布朗族少女》布面油画90×90cm 2016年

许江:油画双年展今年是第四届。油画双年展是近十年来油画学会一系列活动的重要平台,我们通过邀请的方式,把最活跃的艺术家邀入展览中。双年展主要有四句话,“聚焦油画艺术语言”,“凝视中华文化沃土”,“提升精神内涵陪品质”,“重建时代创作高峰”。第一届油画双年展的主题是“在当代”,聚焦油画的当代性;第二届主题是“在场”,以生活现场的根植,强调油画创作的场域。第三届主题是“在意”,凝视当代绘画的写意、重意的东方性特征。这一届的主题是“语言之在”,可以发现,这是一个以“在”来表达关注和深入的话语,既是根植,又是关注。在感性和真实的基础上,研究油画学术命题,并希望通过这种方式来塑造油画的学术品质,形成油画学会的影响力。

这一届主题意在关注油画的艺术语言。语,论也,就是怎么说;语,言也,就是说什么。“语”包含着“怎么说”和“说什么”的双重内涵,这也蕴含了我们油画研究的双重使命:油画怎么画,油画画什么。这样的双重研究,将主、客观融合在一起,把人的自身和对象,包容在一起。

油画为什么感人,为什么在我们年少时,冥冥之中点亮了心中的明灯,让我们在“荒原”中用油画锻造自己的青春?因为油画有独特的语言力量,当我们站在达芬奇的《蒙娜丽莎》面前,伦勃朗的《夜巡》面前,梵高的《向日葵》面前,我们站在世界上所有杰作面前,被它们震撼,我们感到材料和语言的力量,这就是油画语言的独特的力量。我觉得这种味道和力量和中国的绘画不一样,其中包括油性和水性材料的不同,塑造的语言不同。我们看到这些杰作,渴望用手去触摸它、感受它。我们把这种直感的力量称为触味、触感。这种“触味”是油画的核心。

在印象派之后。油画的笔和颜色渐渐分离,分离带来了当代油画的巨变,使油画的表现力不断地提升,笔和颜色相融相交、相弃相离的关系构成的现、当代油画的发展使得东方的写意,有了注入油画的可能性,所以我们要把东方写意的力量,放到油画中去,这就是为什么油画可以在中国继续发展,中国有属于自己的艺术文化传统,也有自己的观看方式、感受,这些都对油画有重要的影响。这种影响依旧潜伏在那儿,等待我们去发掘它。所以当代油画肩负双重使命,油画触味的深化和东方写意的注入。

问:此次展览分为“塑造之功”“形色之力”“东方之象”,从具象塑造到东方演绎是否表达了中国油画多样化的发展之路?

曹新林《父子俩》亚麻布油彩 100×80.3cm 2017年

许江:展览的第一部分“塑造之功”,表现油画的塑造,把一个物体塑造得栩栩如生的力量;第二部分“形色之力”,油画的颜色有独特的表现力,这一板块讲述这方面中国油画达到了什么程度;第三部分“东方之象”我们展示中国的独特观看方式、笔性感受、诗画力量(中国人说“诗画同源”,中国诗画对油画产生何种影响?)。所以我们从这三个方向来表现中国油画的内涵和品质。

今天,艺术的发展遭遇很多似是而非的命题,双年展就是要突破这种表象,以更强的针对性深入油画语言的锻造。油画的塑造力量、塑造之功,油画的形和色都是绘画在发展当中非常具体的问题,我们不希望把精微有趣的探索又拉回到流俗去的话语中,而应着力建构新的学术话语体系。

从“江南文化”内核中,吸取当下中国油画的养分

问:此次油画双年展首次离开北京,在上海举办,为何选择上海?上海是海派艺术的发源之地,在您看来这座城市与油画有着怎样的关系?

闫振铎《苍溪》综合材料300×200cm 2017年

许江:我们在北京做了三届,第四届在上海做有多方面的原因,我们希望双年展能成为全国展,而上海是新都市文化最早崛起的地方,有很深的油画基础。从上海美术馆到中华艺术宫一直是中国非常重要的展览平台,我们在这里举办油画双年展,希望能勾连上海新文化的脉络,和上海的艺术家、文化人,做一次沟通对话。让上海更了解中国当代的油画,也希望中国油画能在上海的沃土上寻找更多的生机。相比过去,此次邀请参展的上海艺术家可能会多一些。

过去我们说上海的“海派文化”,往往把它理解小了,上海的就是海派吗?其实不是。所谓“海派”是新都市的风云“聚会”,是那个时代,在上海兴起的、汪洋大海般的新艺术,从这个意义上来说,“海派文化”和油画有很深的渊源,他们历史地促进着互相的发展。

问:“江南文化”和“长三角集群”的带动发展下,油画(艺术)如何推动中国文化在世界的串联?

许江: 江南文化则并非是一个地域的概念,并不是在江南的文化就是江南文化,很大程度上讲,江南文化是文人文化。江南文化中,它包含了中国绘画的很多非常精妙的内涵,比方说,刚提到的“诗性的力量”,它不应当仅仅在国画中,还应该体现在油画里。还有中国的笔性笔墨,还有文人、士大夫生活的方式,这些都是江南文化最精妙的东西,这些文化又给中国油画带来怎样的支持?我们能不能把这些文化内涵从根源中汲取养料来哺育油画今天的发展?

全山石《炉灶边》布面油画 120×80cm 2017年

实际上,我们油画学会这几年,和苏州文化局合作在苏州美术馆举办了多届“江南如画——中国油画作品展”,我们希望这些江南风景能对中国油画有推进,同时江南文化也不仅仅是文人的文化,有更广阔的天地和澎湃的力量,有独特的深刻的东西。改革开放、国际化江南始终走在前面,这都是江南的特点。所以油画双年展在上海展出,我们希望能够从大的海派文化、江南文化中汲取文化能量,同时反哺江南文化中国文化,建立一个蓬勃发展的局面。

妥木斯《哈萨克妇女》布面油画140×100cm 2011年

问:你们希望通过油画双年展给年轻一代带来怎样的影响?

许江:现在的年轻人眼界开阔,去国内外一流的博物馆、美术馆欣赏艺术不是难事,也很早就有机会了解到东西方文化。对于我们来说,最重要的是把展览办好、把画画好。现在中国,重要的是要拿出好东西来,让优秀绘画种在孩子心中,影响他们的一生。我们希望这个展览能得到大家的喜欢,一届届办下去,以饱满的东方品质、中华意蕴,亮相国际,影响世界。