程瑶田《九谷考》论析

2018-10-25□刘爽

□刘 爽

[内容提要]清代学者程瑶田的《九谷考》是农事名物考证方面的力作,其书对粱、黍、稷、稻、麦、大豆、小豆、麻、苽进行了详尽考述,并对作物名称的演变提出了独特见解,在探讨作物名实方面做出了重要贡献。虽然《九谷考》在农事名物上的考证成果历来讼争纷纭,但其写作体例、考证方法却在诸多方面继承了中国古代农家传统的精髓,并征引了诸多农书与农谚,体现出一定的农学价值,在中国传统农学史上留下了浓重的一笔。

《九谷考》约成书于乾隆年间,在当时基本是受推崇的,受到了诸多学者的赞誉。如清段玉裁在《说文解字注》禾部中注稷、黍、秫时曾大量引用程氏之说,“程氏《九谷考》至为精析,学者必读此而后正名。其言汉人皆冒粱为稷,而稷为秫秫,鄙人能通其语者,士大夫不能举其字,真可谓拨云雾见青天矣”[1]。又如清祁寯藻在《马首农言》中也盛赞程著“力破诸说之谬,余参之目验,信其不诬”[2]7。《马首农言》中的农谚方言可与程氏所引“农人语”相互印证。再如朱骏声在《说文通训定声》中也赞成程说“以稷为今之高粱,良是。高大如芦,艺以正月,故为五谷之长”[3]。后人多以今度古,说段式推衍程氏错误,在没有足够证据推翻程氏观点时,莫能断语。即使未来研究证明程氏有误,尚也能作为一家之言。不过,以段玉裁等学者一贯严谨的治学精神,整段摘引程说,只能说明在当时的条件下对于“九谷”的考证所见略同。

齐思和先生的《毛诗谷名考》针对程氏的论断曾提出了所谓的“十个极大的错误”[4],其中的诸多论点已经随着考古学的发展而被否定。比如“高粱是外来植物,古代无此谷”,从上个世纪三十年代到八十年代,我国就在山西万荣县荆村新石器时代遗址、河南大新村新石器遗址等处发现了炭化的高粱。对高粱名称的考证一直是一个焦点,石玉学、曹嘉颖的《中国高粱起源初探》提出了中国是高粱的起源地之一[5];李艳的《高粱古名考》提出了秬是高粱[6];对于程瑶田《九谷考》中的“稷是高粱”这一观点,张亮在《程瑶田为什么说“稷是高粱”》一文中论述了程氏这一观点的合理性并提出了自己的一些疑问[7]。今以《九谷考》的考证成果切入,探析程氏写作体例与考证方法,阐明其中蕴含的农学价值,并认识到《九谷考》之于中国传统农学的意义所在。

一、《九谷考》的考证成果评析

(一)论证粱是粟米,稷非粟非穄

程瑶田认为:“禾,粟之有稾者也,其实粟也,其米粱也。”[8]3通过《说文》中依次记载禾粟米粱,“如物之在贯焉”,再引郑玄注九谷时无粟,“此言九谷以粟为主,则是粱即粟矣。”最后引司马贞《史记索隐》的记载:“《三苍》云,粱,好粟”,得出“凡诸经传云粱者,皆言其米也”的结论。在论证粱是粟米的同时,进一步弄清稷与粱的关系。程氏在查阅大量文献之后,看到稷和粱两种谷物在诸经传中“判若两事”。如《周官·食医》:“豕宜稷,犬宜粱”,所以《汉律》所记载的“稷粟二谷,两不相冒”可以用诸经传相佐证。针对颜师古等人“以稷冒粟”,他认为是承袭了汉魏六朝人的讹误,即“班固、服虔、孙炎、韦昭、郭璞之流,其言稷者,类皆冒粟之名。陆德明、孔颖达、贾公彦、颜师古并承袭前人之说,无能正之者。”[8]16

程瑶田依据《说文》“穈穄互释,稷齍互释”,认为稷与穄“为二物甚明”。因为“北方稷穄音相迩,穄夺稷名承伪日久。论者因谓稷穄一物而以黏不黏分黍稷,失之矣”[8]14,故而后人进一步以黏与不黏来区分黍稷,造成更大的错误。程氏考察山西人称黍为穈黍,河北武邑人也称呼为黍子穈子,现今又有人把穈黍叫糜黍,程氏认为:“此‘糜’字必‘穈’字之伪”,即“糜”为“穈”的衍字。

(二)论证稷是高粱,厘定九谷

程氏考证的核心观点就是“稷是高粱”,这在当时可谓领异标新。不过现代研究者多不以为然,认为这是无稽之谈。但站在以旧籍为基础、以目验为参证的传统名物考证方法下,又是有理有据的。在最近论述高粱的文章李艳的《高粱古名考》中虽然考证出“秬”是高粱,但依然把程氏观点列为一种代表性说法。在更早的一篇文章张亮的《程瑶田为什么说“稷是高粱”》比较客观地论述评价了程氏观点,也详尽地论述了程说由来,在此不赘言,仅就张亮在文中提出的若干存疑作一个讨论。

首先是程氏在论证稷是高粱时的一个重要论据就是依据郑玄注《月令》:“首种曰稷”的说法,即各种谷物中高粱最先种下,并且又花了很大篇幅论述了“稷为五谷之长”。当提及“孔子曰,黍者五谷之长,祭先王以为上盛”时,用了“此盖长其所贵义,不相妨也”,张亮认为这是程氏的“搪塞之语”,而且“混淆是非界限”。事实也许并不如此,因为除了孔子所谓“黍者五谷之长”这种说法外,历代诸说皆有它意。例如程氏所依《说文》:“稷,齌也,五谷之长。”;又如班固《白虎通》:“稷者阴阳中和之气而用尤多,故为长也”和宋罗愿《尔雅翼》:“稷所以为五谷之长,以其中央之谷”这三种说法各有所指。很明显这几种说法都是用阴阳五行学说相比附的牵强之说。再者明缪希雍《神农本草注疏》中称粳米为“五谷之长,人相须以为命也”,当是以五谷对人而言的价值判断。故而孔子之说当是从祭祀角度而言,以合乎礼法的解释。程瑶田主张:“诸谷唯高粱最高大者而又先种,谓之五谷之长不亦宜乎?”[8]18这是论证其“稷是高粱”的重要论据,程氏引孔子语只为论据充分,而非自找麻烦。

另外关于“九谷”名称的界定,程氏确立的“九谷”名称是按照郑玄注《周官·大宰》的说法:“后郑知稷粱不可相无也,而毅然改司农九谷之说,吾于是服康成氏之识之卓也。然其注疾医职之五谷曰,麻黍稷麦豆。盖据《月令》之文,郑氏之所注必有所本,无不根之言。”[8]6程氏在此也没有解释郑注五谷而无粱的现象,并赞扬郑玄在九谷中加上粱为卓识,张亮在《程瑶田为什么说“稷是高粱”》一文中指出这是程氏的搪塞之语,这里或许并怪不得程瑶田的“搪塞”。沈祖春在《“五谷”之“五”新探》一文中提出“五”为虚指概数[9],不无道理。这样也许能很好地解释古代对于五谷的注释不一的现象。既然五谷之名本身是一个有多种注解的名物,九谷之中加上粱也无需纠结是不是卓识了。程氏关于九谷名称的界定也是时代局限的产物,我们的眼光应该更多地放在他对九谷名实的考证过程上。

二、《九谷考》的农学价值

(一)农书

在农学文献的引述方面,《九谷考》对专门农书的直接引述有6种16次;有关的农学资料亦有不少。兹将《九谷考》所引农书及内容罗列如下:

《氾胜之书》:不见稷而云粱是秫粟。黍暑也,种植必待暑。

《管子》:日至七十日阴冻释而艺稷,百日不艺稷。

《农桑辑要》之言水旱稻也引《齐民要术》之说详矣。水稻选地欲近上流,旱稻宜用下田,以为上流水清则稻美而于下田则极言难治。著耕耙劳锄锋薅之法,然未言其所以宜旱稻之故。

《王祯农书》载《杂阴阳书》曰:大麦生于杏二百日秀,秀后五十日成小麦;生于桃二百一十日秀,秀后六十日成。

《农桑辑要》载崔寔曰:凡种大小麦得白露节可种薄田崔寔曰:正月可种春麦,盖二月止亦不分大小麦也。

《氾胜之书》曰:三月榆荚时有雨,高田可种大豆,夏至后二十日尚可种。

《农桑辑要》载《齐民要术》曰:春大豆次植谷之后,岁宜晚者,五六月亦得。然稍晚稍加种子小豆,大率用麦底。然恐小晚有地者,常须兼留去岁谷下以拟之。崔寔曰:二月可种大豆。又曰:杏花盛、桑椹赤可种大豆,四月时雨降可种小豆。

《氾胜之书》曰:种枲太早则刚坚厚皮多节,晚种则皮不坚,宁失于早,不失于晚。夏至后二十日沤枲,枲和如丝。是又言夏至刈枲,故后二十日得沤之。(与余所目验同也)

《氾胜之书》曰:稻米黍麻秫小麦大麦小豆大豆。

《农桑辑要》曰:黍稷稗稻麻大麦小麦大豆小豆。

《农桑辑要》论九谷风土及种莳时月一条最为明辨,今附录之。其言曰:谷之为品不一,风土各有所宜,种艺之时早晚又各不同。

《齐民要术》有上中下三时,大率以洛阳土中为准。

《氾胜之书》有言:种无期,因地为时。

《农桑辑要》又载:《孝经》援神契曰:黄白土宜禾,黑坟宜麦宜黍,赤土宜菽也。

从以上《九谷考》摘引农书的情况来看,我们至少可以得到以下三方面的有益启发。其一《九谷考》对《氾胜之书》的辑佚整理之功。成书于汉代的《氾胜之书》在北宋失传,《九谷考》引用《氾胜之书》五条,后世辑佚的主要资料来源于《齐民要术》,这里的五条并非出自《齐民要术》,现今流行的辑佚本《氾胜之书》当参照《九谷考》;其二《四民月令》对《氾胜之书》的保存补充之功。这两部汉代农书皆在两宋之际散佚,两书的佚文可以参照辑录。根据今人石声汉《<四民月令>校注》和《<氾胜之书>今释》,《九谷考》中辑录的“崔寔曰:正月可种春麦,盖二月止亦不分大小麦也”[8]24,当是《氾胜之书》的佚文无疑。其三《农桑辑要》对前代文献的征引存留之功。作为首部大型官修农书,其文献价值体现在对历代农学文献的继承与辑录上。仅《九谷考》的引用就可看出《农桑辑要》对《齐民要术》、《氾胜之书》、《四民月令》皆有承继。

(二)农谚

在农谚歌谣的采集方面对农谚的引用有4处,比之于历代农书如汉氾胜之《氾胜之书》1种、汉崔寔《四民月令》1种、宋陈敷《农书》1种、清杨屾《知本提纲》3种、清杨屾《豳风广义》2种还有胜出。清祁寯藻在《马首农言》中除了推崇程氏观点外,本身也把农谚当作农学的重要内容,“农之有谚,其来最古。《说文》:‘谚,传言也’。古者輏轩所采,风谣所遗,片谣只句,散在里鄙,曩籍乱缕,可得而言”[2]29。程氏在农谚采集之功上,不仅胜于很多历代农书,更于同时期的农书创作有影响之力。在验证“首种者高粱也”这一关键性论点时,程氏就采用了以农谚相佐的办法,“及余至丰润其俚谚亦有九里种高粱之说,管子之书适符谚语,高粱为稷而首种无疑矣。”兹将《九谷考》农谚采集的具体情况罗列如下:

余闻之彼地种高粱最早。谚云:九里种伏里收。及余至丰润其俚谚亦有“九里种高粱”之说。

谚曰:夏至后不没狗,或答曰,但雨多没橐驼。

又谚曰:五月及泽,父子不相借。

又言:夏至后者,匪为浅短,皮亦轻薄。

这些“散在里鄙”的“片谣只句”一旦经过文人的采集运用,无疑成为了传统农学的珍贵资料。

三、《九谷考》的农学传统

北魏贾思勰在《齐民要术》序言中写到“今采捃经传,爰及歌谣,询之老成,验之行事,起自耕农,终于醯醢”[10]。这里的“采捃经传”是古代农家的重要传统,《九谷考》的内容和其考证的方法无疑秉承了这一传统。

《论语·微子》中记录:“子路从而后,遇丈人,以杖荷蓧。子路问曰:‘子见夫子乎?’丈人曰:‘四体不勤,五谷不分,孰为夫子?’”[11]其中出现的荷蓧丈人当是先秦农家最早的代表人物之一。其中“四体不勤,五谷不分”这句对孔夫子的批评正好应了历代读书人的通病,加上孔子将农事视为小人之事,很多农家学者自身也以卑微的姿态来著录农书。但在先秦时期,知晓农事和实践劳动是农家学者的一贯主张。虽说这一主张在后来有所淹没淡化,所幸在传统农学发展到顶峰的明清时期又被很多士人践行。正如程瑶田在序言中说道:“夫古义所存稀如晨星而得之难复,犹拾沈不可不珍爱之也”[8]2,程瑶田的《九谷考》就是用严谨科学的考据方法来辨明九谷名实,这对农作物的起源分布和历代农业经济的考察很有裨益。

(一)采捃经传

全书写作访古援今,旁征博引。所引文献不可谓不多,虽然不能包含所有历代文献有关“九谷”之论述,但在那个目录检索并不发达的时代,已然难能可贵。笔者在此对《九谷考》文献的征引情况做了一个统计,以便直观地了解。

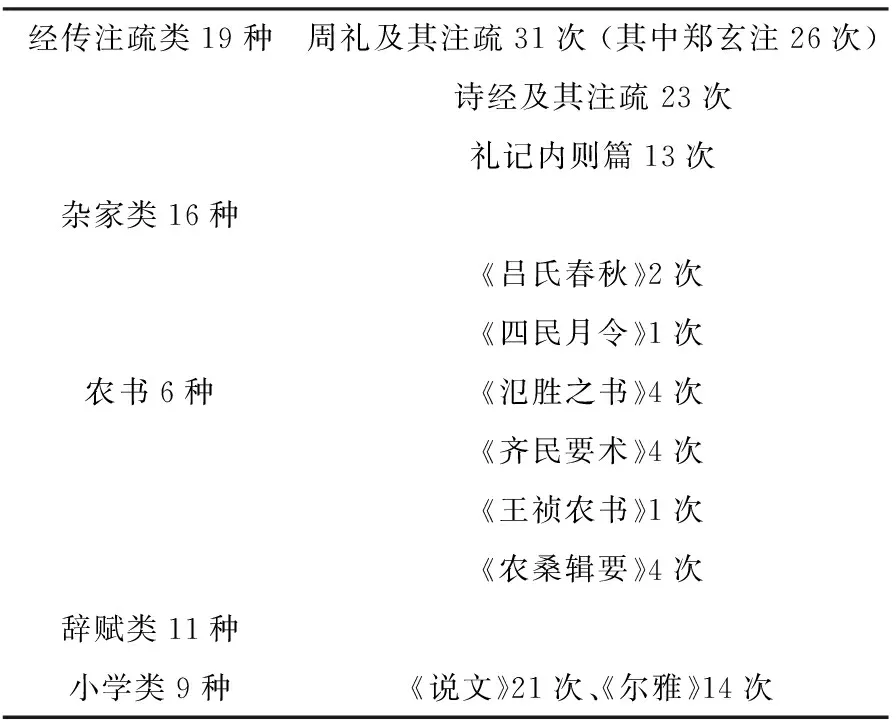

经传注疏类19种周礼及其注疏31次 (其中郑玄注26次)诗经及其注疏23次礼记内则篇13次杂家类16种《吕氏春秋》2次《四民月令》1次农书6种《氾胜之书》4次《齐民要术》4次《王祯农书》1次《农桑辑要》4次辞赋类11种小学类9种《说文》21次、《尔雅》14次

注:此表仅列出出现十次以上文献,并单列与本文相关的农书。

程氏写作《九谷考》时所引用的文献大致如此。在对每一种谷物考证论述之前必引《说文》以为开篇,以郑玄对诸经的解释为主体,旁征其他文献来佐证。正如程瑶田在序言中说到“採许叔重《说文解字》中言九谷者类聚录之”,“由今观之,真宝书也”,可见他对《说文》和郑玄对诸经的解释很是推崇。其写作经过在序言中交代得很清楚:“今读《说文》,较然不可相冒。及搜寻郑氏之说,稷粱兼收,黍稷不溷,实与《说文》之义相表里,足证诸家之谬。乃复求之诸经传之说,以反复疏证。既又博稽农民相沿之语,验之播获之时,参诸五方土宜同异而论说之,以著成篇。”[8]2故而《九谷考》不能轻易否定,当作一家之言,以启发后继研究。

在《图黍稷稻梁四谷记》中体现的绘图写态的方法和农书图谱体例相似。唐代两部农书《耒耜经》与《茶经》都以“经”命名,程氏以经文注疏来参以谷物标本,也可为一种创见。自楼璹《耕织图》创立以诗配图的体例,到宋应星《天工开物》中《乃粒篇》图文并茂的写作模式,程瑶田的《图黍稷稻梁四谷记》与之一脉相承。

在《铢法起于黍粟记》中利用天平称量山西灵石黑黍与粟的粒重来弄清铢法与黍粟的关系,这种精确的考种之法和近代科学农业已经十分接近。程瑶田在文末写道:“吾故于不齐之中求其齐,使民足以利用者如是而已矣。夫如是,则难谓圣人之法至今存可也。”[8]42可以看出在当时程氏对自己的精密称量法颇为自得,也反映出程氏资政重本,绝非“腐儒”,可入农家者流。

(二)爰及歌谣

清代农学家张履祥在《训子语》中说:“欲务学,必先求师,稼穑必于老农”[12],清末吴其濬在写作《植物名实图考》时,批评前人载录杂乱舛误道:“何未一询老圃?”[13]很显然,程氏深谙其道。在得出“黄黍者?穄也”这一观点时,程氏多次问及农人语,“闻之农人语黍糜二谷其色皆有黑白黄赤之异,及与人索取其种,凡持以至者,有黑黍白黍又有赤黍杂黑黍中者,而独无黄黍。”程氏拿着各种颜色的黍又去问农人,农人无法解释,故而将“黄黍”之名归于“穄”。

(三)考察试验

除却对典籍的考证,程氏并没有陷入训诂泥沼,其考证“九谷”的一大特色方法还在于走南访北,实地考察,以实际经验和标本实物来佐证文字。《九谷考》中引用农谚约4处,记载程瑶田走访地区约10处,询问农人约12处,当然在这只是书面上的体现,背后的经历远不止于此。程瑶田在《释虫小记》中也道出了他对于名物考证的心得:“陈言相因,不如目验。”[11]

在《图黍稷稻梁四谷记》中绘制了黍、稷、稻、粱、莠等五幅实物标本图,并附以文字加以说明。在总结了自己考证“四谷”的过程后,“至滕县城南得一区,遂採而观之,并立图于后。”如黍图:“郑氏《月令》注云,黍秀舒散可于图验之。”又如稷图:“高粱实有金黄色者,性粘,其穗亦下坐,但蜷勾屈不似黍秀之舒散。”[8]44与图相佐,可谓恰如其分。

由此观之,程瑶田的《九谷考》在考证农事名物的同时,延续了中国传统农学的诸多要义。对九谷名实的正本溯源真正破除了千年来士人“五谷不分”的弊病,在考证方法上与传统农书的资料来源与写作体例不谋而合,其引述农学文献、采集歌谣农谚可作一世之功业,其绘制谷物标本、精确称量谷物可与近世科学实验相提并论,更为重要的是,这为我们进一步研究乾嘉考据学中的涉农研究开拓了新的天地。