河北中部一次具有后向传播特征的副高外围暖区暴雨过程分析

2018-10-22金晓青李江波闫雪瑾于爱兵申莉莉

金晓青,李江波,于 雷,闫雪瑾,于爱兵,申莉莉

(1.河北省气象台,河北 石家庄050021;2.保定市气象台,河北 保定071000)

锋前暖区暴雨具有降水强度大、局地性强、影响系统弱和突发性强等特点,因此给预报带来了很大的难度。传统天气学中,锋前暖区暴雨主要是指华南5月中旬后受东亚季风影响,降落于冷锋前部的暖区中的暴雨。具体定义为:华南暖区暴雨发生在华南地面锋面的南侧暖区,或是在南岭至南海北部没有锋面存在,华南不受冷空气或变性冷高脊控制,有时发生在西南气流和东南气流的汇合处,有锋面时暴雨区位于地面锋区以南200~300 km处[1-2]。因此当前已有的暖区暴雨的研究主要集中在华南地区前汛期暴雨[3-10],然而目前针对北方暖区暴雨的研究相对较少。早在1981年游景炎就对太平洋副热带高压北侧暖区内发生的一次暴雨过程进行分析[11],指出在行星边界层600 m出现脉冲式的西南急流,起着向暴雨区输送大量水汽以及使急流左侧气旋性涡度发展触发强暴雨的作用,同时,边界层风速辐合线对强暴雨的触发与维持也起着重要作用。2012年7月21—22日,北京、河北等地出现了一次特大暴雨天气过程,谌芸、孙军等[12-13]研究发现,此次降水过程前期的强降水属于暖区暴雨,具有开始时间早,强降水中心分散,持续时间长的特点。暖区降水主要受低涡切变、低空急流、地面辐合线、地形等作用,在边界层极端高湿区触发和维持。专家们针对北京、河北“7·21”特大暴雨从多尺度特征、中尺度对流系统的环境场特征、暴雨云团的发生和传播机理、高分辨率模式分析场及预报分析、水汽异常和降水异常成因、地形作用等方向进行了相关分析[14-21]。2012年7月8日河南东北部、山东南部、江苏北部也先后出现暖区大暴雨、特大暴雨,降水强度和持续时间都比北京“7·21”特大暴雨更甚,徐珺等[22]对此次强降水过程的中尺度系统环境特征及发生发展特点进行了分析,发现其雷达回波具有明显的后向传播、列车效应和热带降水型特点。2013年7月1日,河北省中部出现一次特大暴雨过程,孔凡超等[23]分析指出此次暴雨天气分为暖区暴雨和切变暴雨2个阶段,暖区暴雨在地面中尺度涡旋的影响下,由中β尺度对流云团在初生和发展阶段造成。以上研究说明北方地区锋前暖区暴雨也时有发生,而且可能具有更大的降水强度、更强的突发性,造成更大的损失。

风暴运动可以从雷达回波图上获得,它是平流和传播的合成[24]。平流是指风暴承载层的平均气流方向;而传播是指在风暴的某侧由新生单体引发的风暴运动。当传播的方向与平流的方向相反,且传播的速度大于平流的速度时,风暴运动的方向与平流方向相反。由于传播的方向与平流方向相抵消,会导致回波移动缓慢,给某一地区造成短时强降水。中国有一些对雷暴后向传播个例的研究:徐珺等[22]对2012年7月8日河南东北部、山东南部、江苏北部出现的暖区大暴雨、特大暴雨强降水过程的中尺度系统环境特征及发生发展特点进行了分析,发现其雷达回波具有明显的后向传播、列车效应和热带降水型特点;陈明轩等[14]通过观测和模拟结果综合分析,初步得出了低层热、动力配置的概念模型,为北京“7·21”特大暴雨中MCS“列车效应”和后向传播特征的机制分析提供了依据;孙敏等[25]对2013年9月13日上海地区的一次后向传播雷暴过程机制进行分析,发现该次过程后向传播的主要原因是:向西南方向推进的地面阵风锋与原有的地面辐合线共同形成了雷暴西南侧局地锋生区,与新生对流区的位置一致。

2013年8月11日下午到夜间,河北中南部地区发生了一次对流暴雨过程,雨带发生于距离锋区较远的副高外围的西北侧暖区内,对流雨带中雷暴单体的生成具有后向传播特征,主客观预报很难对其作出准确预报,因此值得对这次暴雨过程的环流背景、环境场特征、尤其是中尺度雨团后向传播特征等进行分析,探讨其发生机制,加深对此类暴雨的认识,提高预报能力。

1 资料介绍

分析中采用了常规观测、雷达、卫星、加密自动站资料以及ERA-Interim再分析0.5°×0.5°资料。

本文采用了以三维云尺度数值模式和雷达资料四维变分同化(4DVar)技术为核心的变分多普勒雷达分析系统(VDRAS)的产品。该系统可以实现对多部多普勒天气雷达资料的快速更新循环同化分析,从而得到与风暴系统生消发展密切相关的三维动力和热动力特征[14,26]。该系统产品同化了京津冀6部雷达,探测范围为550 km×550 km,覆盖京津冀大部分地区,中心点在(40.15°N、116.21°E),水平分辨率为5 km,垂直分辨率400 m,最低层为200 m。扰动温度为本点温度减去本层的平均温度,表示温度场的相对冷暖,可用以指示冷池、暖舌、冷暖交汇形势;扰动温度梯度是温度的水平梯度,指示扰动温度的空间变化幅度,可定性指示阵风锋(雷暴出流)的相对位置和强弱;垂直速度向上为正值。

2 天气实况

图1 8月11日08时—12日08时累计降水量(a)和11日18时河北省自动站1 h降水(b)(黑色等值线)

2013年8月11日08时—12日08时,冀中南地区出现大范围强降水和雷暴大风天气,全省平均降水量为23.9 mm,最大值出现在深泽,为147.2 mm(图1)。强降雨分为2个阶段:第一阶段为11日的15:00—18:00,对应雨带1;第二阶段为20:00—23:00,对应雨带2(图1a橙色实线所示)。逐小时降水分布表明(图1b),雨带1自东北向西南发展,与引导气流(西南风)反向,即雨带1对应的降水云团呈“后向传播”。本文主要针对雨带1的成因及其可预报性进行分析。另外,强降水过程中,藁城、赵县、临城等台站先后出现了8~10级雷暴大风。

3 环流背景及环境场特征分析

3.1 大尺度环流特征

11日08时,东亚大陆上空500 hPa环流呈“两槽两脊”。其中高空槽位于蒙古国中部和勘察加半岛附近,高压脊位于我国新疆地区和内蒙古东部,蒙古国高空槽南伸至河套。我国内蒙古东部的高压脊与其南侧的西太平洋副热带高压(下文简称副高)同位相叠加,构成“西低东阻”的形势,系统移速缓慢。11日08时,120°E处588 dagpm线抬至40°N以北,副高的位置达到2013年入夏以来最北点,有利于冀中南低层大气维持高温高湿的状态。11日08时—12日08时副高略有南落,出现深厚湿对流。

11日08时850 hPa,河北省受偏南气流控制(图略)。晋冀交界处有一暖式切变线,同时河北中部有西南风与东南风的切变线,邢台与北京之间有风速辐合。温度场上,由于江淮流域暖中心的北部暖脊北伸,京津冀地区温度达21~22℃,有利于不稳定层结的形成与维持。

在地面天气图上,河北处于高压后部,冷锋前部的暖区中,中东部大部分地区为东南风。

综上,本次过程为为副高外围、冷锋前部的暖区内触发的的深厚湿对流,副高外围的西南气流为本次过程提供了有利的水汽和不稳定能量条件。

3.2 中尺度环境分析

3.2.1 热力及不稳定条件分析

分析11日08时北京站和邢台站的探空曲线发现,二者的对流有效位能,均超过3000 J/kg,且对流抑制能量较小。500 hPa以下风随高度顺转,有暖平流,北京探空站400~500 hPa间有冷平流,形成上冷下暖的不稳定层结。对流参数的变化(表1)表明,两探空站的对流参数较前一时次有明显增强,K指数分别达到34℃和38℃,沙氏指数达到-4.12℃和-3.36℃。需要指出的是,此时北京探空站的对流温度为30℃,邢台站的对流温度为36.9℃,这表明,北京附近的环流条件更有利于热雷暴的出现。

表1 北京(54511)、邢台(53798)探空站参数列表

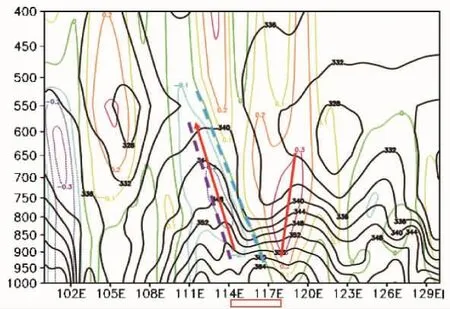

王宗敏等[27]提出副高存在明显的动力、热力和对流不稳定度边界,对流雨带发生在水汽、热力及对流不稳定边界的内侧和副高动力边界的外侧,本次过程中(图2),雨带位于副高动力边界(上升运动和下沉运动的分界,图2中蓝色虚线)的左侧,有弱上升运动,中心值为-0.2 Pa/s,容易触发不稳定能量造成对流天气;动力边界右侧为明显的下沉气流,不利于对流天气发展。用假相当位温θse表征大气的热力状态,将随高度向西倾斜的高假相当位温舌定义为副高的热力边界(图2中紫色虚线),热力边界右侧850~600 hPa大气呈为“上干冷、下暖湿”的热力不稳定层结,热力边界左侧地面至900 hPa为等θse线的密集带。对流雨带发生在热力边界的右侧,具有较好的能量条件。以上分析与王宗敏的结论一致,本次过程对流雨带恰好位于副高动力边界的外侧和热力边界的内侧,可通过判断动力边界和热力边界的位置来预报对流雨带的落区。

图2 8月11日14时沿38°N的垂直剖面

3.2.2 抬升触发机制

由加密自动站的风场(图3)知,11日08时,冀东南平原上为东南风,至沧州西部、保定东部为偏东风,石家庄、邢台和邯郸的西部为偏西风或偏北风,石家庄东部地区位于3支气流的辐合中心(图3a)。11时沧州地区的东南风向西推进,保定大部分地区转为偏北风,在廊坊—保定东部—石家庄东部一带形成了一条辐合带(图3b),此时降水尚未出现。结合前文中对流参数的分析,可知北京附近的对流抑制能量比河北南部地区要小,更易触发对流活动。地面观测表明,13时在廊坊—保定东部一线(辐合线北侧)出现了弱降水。14时降水区沿辐合线向南发展,降水区后部θse迅速降低,即雨区后部有干冷区出现(图3c),此时河北南部θse≥370 K,地面θse的分布特征对雷暴的维持与加强极为有利。事实上,此时石家庄东部地区北侧的雷暴出流、东南侧的东南气流与西部的西北气流3支气流交汇,出现中尺度辐合中心,受其影响,新单体在原雷暴的西南侧生成,雷暴(单体)开始后向传播。17时随着对流单体后向传播(图3d),地面上保定、石家庄地区的冷池范围扩大并出现辐散。同时,山西生成的对流云团东北移至冀西南,呈正向(自西南向东北)传播状态。相向而行的两对流系统,分别在地面上引起出流,两支出流气流相遇引发强辐合并触发新单体,进而加强了冀中雷暴的后向传播特征,同时带来强降水。石家庄西南部的能量释放完,雨带1对应的的强降水过程结束。

4 后向传播雷暴的雷达特征和动力热力结构

4.1 后向传播雷暴的雷达特征

石家庄雷达0.5°仰角反射率因子表明,15:18分保定东部的阵风锋(图4虚线)南段与石家庄东部的地面辐合线近乎正交,交点附近形成强烈的辐合。沿地面辐合线,自北向南依次选取深泽、晋州、藁城刘海庄3个自动站,分别比较阵风锋过境时间与降水起始时间(图5):15:18—15:30阵风锋经过深泽,其降水起始时在15:20—15:30间;15:48—15:54阵风锋经过晋州,其降水起始时间在16:00左右;藁城刘海庄站也有这种对应关系。上述时间关系表明,阵风锋经过辐合线后5~10分钟地面有降水出现。这可能是因为地面辐合线与阵风锋相交,使得上升运动加强,触发了新的对流单体。因地面辐合线呈东北—西南向,且初始对流出现在河北中部,冷池南侧的出流(阵风锋)与辐合线相交触发新单体,因而造成了雷暴的后向传播。新生单体随着引导气流向东北方向移动,形成“列车效应”,造成了雨带1的强降水。

图32013 年8月11日地面θse(阴影区)和风场(风向杆)

图4 8月11日石家庄雷达15:18 0.5°仰角反射率因子

4.2 后向传播雷暴的动力和热力结构分析

为更好的分析对流云团的动力和热力特征,使用VDRAS产品进行进一步分析。187.5 m高度上扰动温度、扰动温度梯度和风场随时间的演变(图6)表明,受前期对流影响,15:29保定地区形成一近乎圆形的冷池,冷池四周为扰动温度梯度大值区,大致表征了阵风锋(雷暴出流)的位置,换言之,冷池四周为一环形的出流区,其中冷池东南部的出流最强;而冷池的南部仍为高温控制,石家庄东部地区处于温度的大梯度区中,呈现西北低东南高的特点。风场上,冷池对应辐散流场,冷池南部为偏南风或东南风,石家庄东部地区形成一偏北风与东南风的辐合线。15:59由于对流增强并向西南方向传播,冷池的范围进一步扩大,强度增强同时向西南方向推进,冷池周围的阵风锋也显著增强,冷池南部仍为高温控制,石家庄东部地区的温度梯度和辐合线维持,预示着对流将进一步向西南方向传播,这与前面的分析一致。

图5 8月11日石家庄雷达0.5°反射率因子(单位:dBz)与深泽(a)晋州(b)藁城刘海庄(c)的逐分钟雨量(单位0.1 mm)

扰动温度和垂直速度随时间的演变表明(图7),2 437.5 m高度上,15:29保定地区的冷池依然维持,但强度较低层有所减弱,南部同样为暖区控制,垂直运动场上冷区对应下沉运动,冷区西南部,深泽附近为上升运动,中心值为0.3 m/s,这与前面分析中该时次深泽有对流单体生成也相对应。15:59冷池有所减弱,但相应的下沉运动范围增大,南部的上升运动中心增强为0.9 m/s,位于深泽和晋州之间,有所南扩,说明对流的向南传播和发展。

综上所述,由于阵风锋和地面辐合线的共同作用,导致了对流单体不断在系统西南侧新生,雷暴南侧的阵风锋还加强了低层的风场辐合,加大了阵风锋两侧的温度梯度,这些都有利于对流的发展和维持。

4.3 雷暴单体后向传播机制探讨

结合后向传播雷暴的天气尺度环境分析和中尺度分析,得到此次后向传播强对流天气的可能机制:(1)在副高外围高温高湿的环境背景下,不稳定层结条件和水汽条件具备,河北中南部地区位于副高动力边界的外侧和热力边界的内侧,环境条件非常有利。(2)图8给出了石家庄东部强降水的概念模型,近地面存在辐合线,雷暴高压在北京附近形成后阵风锋向后向传播,与地面辐合线近乎垂直;(3)地面辐合线与阵风锋相交处上升运动加强,不断激发出新生雷暴,产生了与环境引导气流相反的传播,即有后向传播出现,新生雷暴并入雷暴群后,随引导气流向东北方向移动,造成列车效应。

5 结论与讨论

(1)这是一次发生在锋前暖区的深厚湿对流过程,雨量分布不均,暴雨主要集中在保定、廊坊以南地区,有两条暴雨带。11日下午发生在保定东部—石家庄东部的强雨带1自北向南发展,具有雷暴后向传播特征。

(2)大尺度环境背景为此次对流过程提供了有利的不稳定条件和水汽条件,低空切变线和地面辐合线为此次强对流提供了初始对流触发条件。

图6 VDRAS资料187.5 m高度的扰动温度(彩色阴影)、扰动温度梯度(等值线)和风场

图7 VDRAS资料2 437.5 m高度的扰动温度(彩色阴影)、垂直速度(等值线)

(3)本次过程雷暴单体后向传播可能的机制为:北京附近的对流抑制能量比河北南部地区要小,更易触发对流活动,而且为850 hPa切变线所在处,因此廊坊—保定东部一线(辐合线的北侧)首先出现了雷阵雨,雷暴高压出现后其南侧的阵风锋向南移动的过程中与地面辐合线相交处上升运动加强,不断激发出新生雷暴,产生了与环境引导气流相反的传播,新生雷暴随引导气流向东北方向移动,并入雷暴群,造成列车效应。

图8 雷暴单体后向传播概念模型