枕头坝一级水电站竖缝式鱼道过鱼效果初探

2018-10-19陈国柱王海胜鲍江辉马卫忠

陈国柱,王 猛,王海胜,鲍江辉,罗 思,马卫忠,乔 晔

(1.中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵州 贵阳 550081;2.国电大渡河枕头坝水电建设有限公司,四川 乐山 614700;3.中国科学院水生生物研究所,湖北 武汉 430072;4.中国科学院大学,北京 100049;5.武汉中科瑞华科技股份有限公司,湖北 武汉 430072)

0 概 述

闸坝工程的建设阻隔了枢纽上下游鱼类自由交流,造成鱼类资源量下降[1-2]。而鱼道被视为有效缓解闸坝阻隔鱼类自由交流的手段之一[3]。但鱼道的设计、建设与运行,需要经历认识—实践—再认识—再实践的反复过程[4],过鱼效果是评价鱼道功能的重要指标。

过鱼设施在国外已有数百年的研究历史,国外学者在其功用和过鱼效果评价方面进行了诸多研究,美国对哥伦比亚下游及其支流蛇河过鱼效果进行长时间序列监测[5];奥地利、捷克、丹麦、澳大利亚对其境内的过鱼设施进行了大量的监测评估工作[6];Larinier提出了过鱼效果与过鱼效率2个评价指标[7]。目前,国外用于鱼类监测的主流方法可分为计数方法和标记技术两大类。计数方法主要有诱捕统计、自动电阻计数器计数、视频观测计数、红外扫描计数和声学探测计数;标记技术包括视觉标记、生物标记和遥测技术。近年来,被动感应技术PIT(passive integrated transponder)因其定位精度高,使用寿命长(几近无限),信号响应速度快(可实时监测)等优点,受到越来越多学者和研究人员的关注和应用[8-9]。我国过鱼设施设计和研究起步晚、历时短,关于过鱼设施过鱼效果的研究报道较少,1975年安徽省巢湖地区巢湖水产资源调查小组[10]和1982年湖南水产研究所徐维忠[11]等分别对裕溪闸鱼道和洋塘鱼道过鱼效果进行观测,统计分析了过鱼数量、过鱼种类和过鱼个体大小;2013年李捷[3]等采用张网法和截堵法对连江西牛鱼道运行效果进行监测分析,王珂[12]等采用网具回捕和水声学监测相结合的方法,对通过崔家营航电枢纽工程鱼道鱼类的种类、规格、数量和生物学性状进行了调查;2011年~2014年谭细畅等[13]利用堵截法对长洲水利枢纽鱼道过鱼种群结构进行了评估;2015年~2016张艳艳[14]等采用张网法统计分析了广州流溪河水厂坝鱼道的过鱼种类组成,并分析了季节、上游水位对鱼道过鱼效果的影响。

枕头坝一级水电站鱼道工程位于大渡河中游乐山市金口河区段,是大渡河流域第一个开展鱼道试运行的项目。本文在分析国内外过鱼设施监测评估研究的基础上,采用视频观测分析、PIT跟踪标记的方法对枕头坝一级水电站鱼道过鱼效果进行监测评估,以期为枕头坝一级水电站生态调度、鱼道运行以及流域后续过鱼设施效果监测提供参考。

1 材料与方法

1.1 枕头坝一级水电站鱼道概况

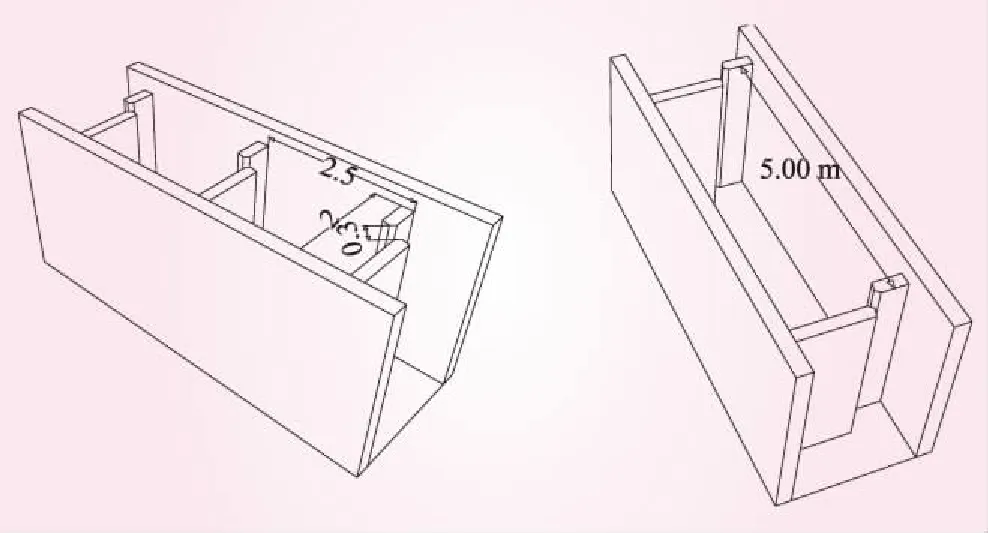

枕头坝一级水电站是大渡河干流水电开发的第19个梯级,位于四川省乐山市,坝址处多年平均流量1 360 m3/s,正常蓄水位高程624 m,最大坝高86.5 m。过鱼设施沿大坝左岸布置,总长1 228.25 m,上下水头差34 m,采用竖缝式横隔板鱼道槽身。鱼道池室坡度i=3.3%,长2.5 m,宽2.0 m,竖缝宽0.3 m,隔板高2.7 m;每隔24个池室设置长5 m的标准休息池(见图1)。鱼道整体设置了2个观测室,3个进口,3个出口,进口和出口工作水深均为1.0~2.5 m。

图1 枕头坝一级水电站鱼道池室(左)与休息池室(右)的结构示意

枕头坝一级水电站鱼道设计过鱼目标分为3类:第一类,如齐口裂腹鱼(Schizothoraxprenanti)和重口裂腹鱼(Schizothoraxdavidi),资源量较大,是主要过鱼对象;第二类,如青石爬鮡(Euchiloglanisdavidi)、裸体鳅鮀(Xenophysogobionudicorpa)、大渡白甲鱼(Onychostomadaduense)、侧沟爬岩鳅(Beaufortialiui),在该河段资源量较低,为四川省保护鱼类,从物种保护的角度将其作为兼顾过鱼种类;第三类,为兼顾坝上坝下基因交流,而列为兼顾过鱼对象,可以随机通过[15]。鱼道运行期为每年3月~9月(目标鱼类繁殖季节),每年主要过鱼季节为春季3月~4月及秋季8月~9月。

1.2 监测方法

1.2.1 视频监测

视频监测装置参照《鱼道:生物学依据、设计标准及监测》中所述的过鱼记录系统自动录像示意图制作而成。在鱼道上、下游观测室观测窗前分别设置一组视频监测装置。视频监测装置包括拦鱼导鱼板、摄像机、存储器(海康威视)和显示屏等构件。摄像机摄像范围为长117 cm、高65 cm的矩形框,拦鱼导鱼板上画有刻度线,用以测量过鱼对象的长度,视频监测装置24 h不间断运行和存储。通过存储设备自带的视频分析工具对2017年4月至7月的视频数据进行智能筛选,记录上溯及下行鱼类的数量及个体体长。依据《四川鱼类志》(丁瑞华,1994)、《中国淡水鱼类检索》(朱松泉,1995),通过肉眼观察记录,并结合上、下游渔获物调查结果,对鱼道内鱼类进行种类鉴定。鱼体体长计算公式为

L=(L1/L2)×Lo

(1)

式中,L为鱼类个体的实际长度;Lo为视频画面中鱼类个体的长度;L1为实际矩形框长;L2为视频中矩形方框长。

1.2.2 PIT标记检测

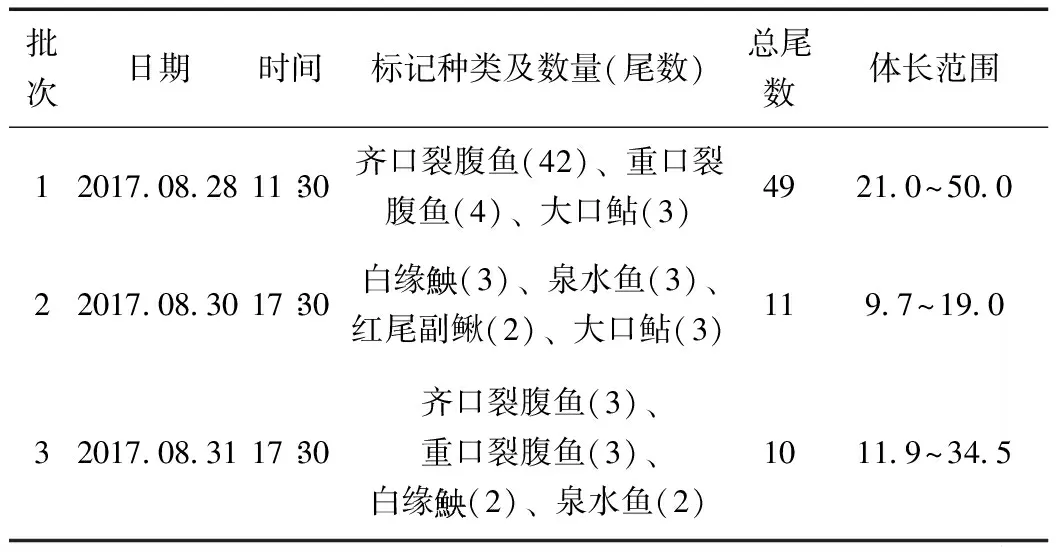

表1 PIT标记信息 cm

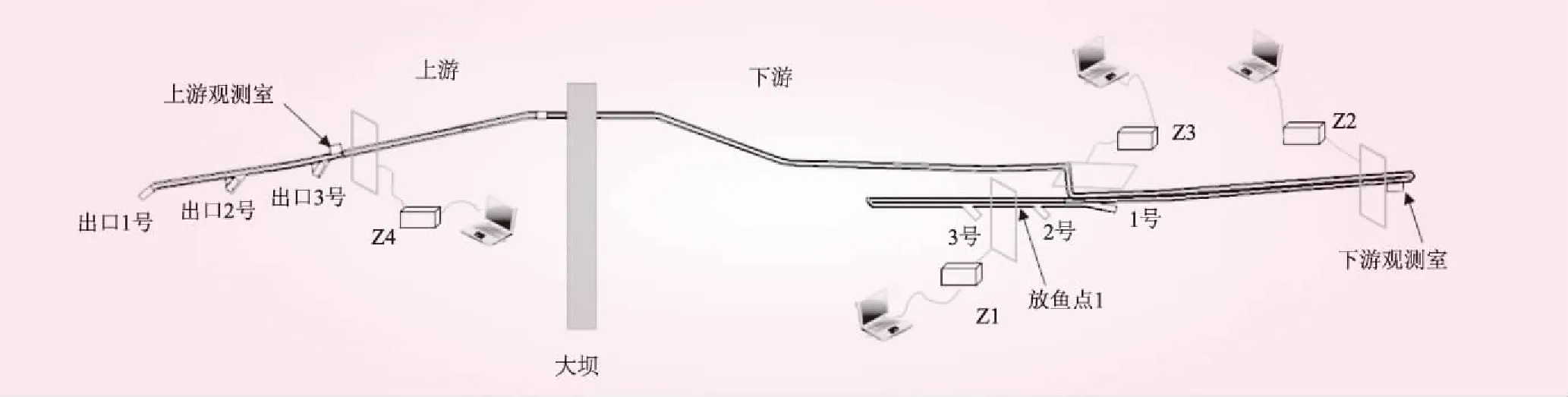

图2 PIT检测布置点(Z1~Z4为PIT监测布置点)

1.3 生物多样性分析

汇总下游观测室每月鱼类数据,计算鱼道内每个月生物多样性。

多样性指数H=-∑PilnPi

(2)

物种丰富度指数D=(S-1)/lnN

(3)

均匀度指数J=H/lnS

(4)

式中,Pi为每月第i种的个体数与总个体数比值;S为每批次的鱼类种类数;N为每月采集到的鱼类个体数。

1.4 数据分析

本研究采用spss13.0进行数据统计分析,并采用T检验进行差异性分析。

2 结果与分析

2.1 鱼道内鱼类种类组成

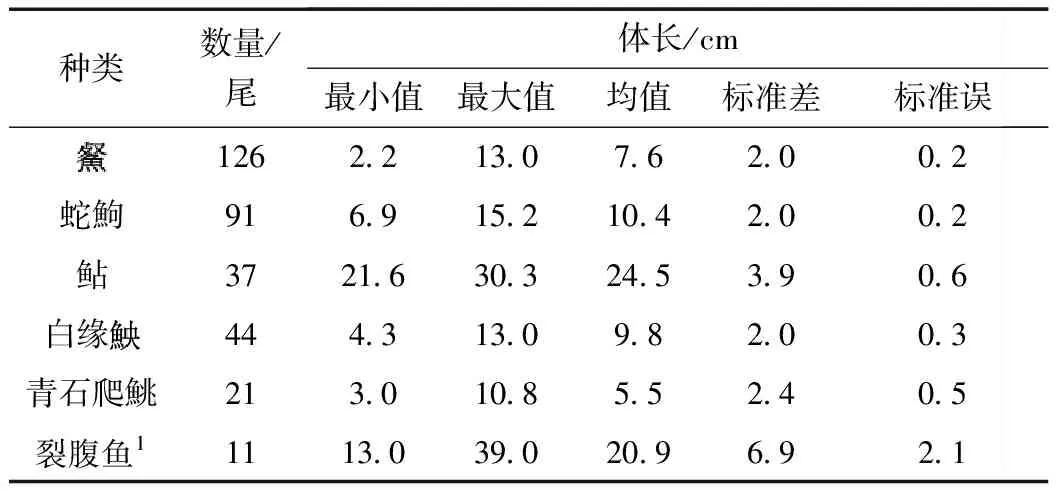

表2 枕头坝一级水电站鱼道内优势种及裂腹鱼的体长

注:裂腹鱼为齐口裂腹鱼和重口裂腹鱼统称。

2.2 鱼道内鱼类上溯的时间节律

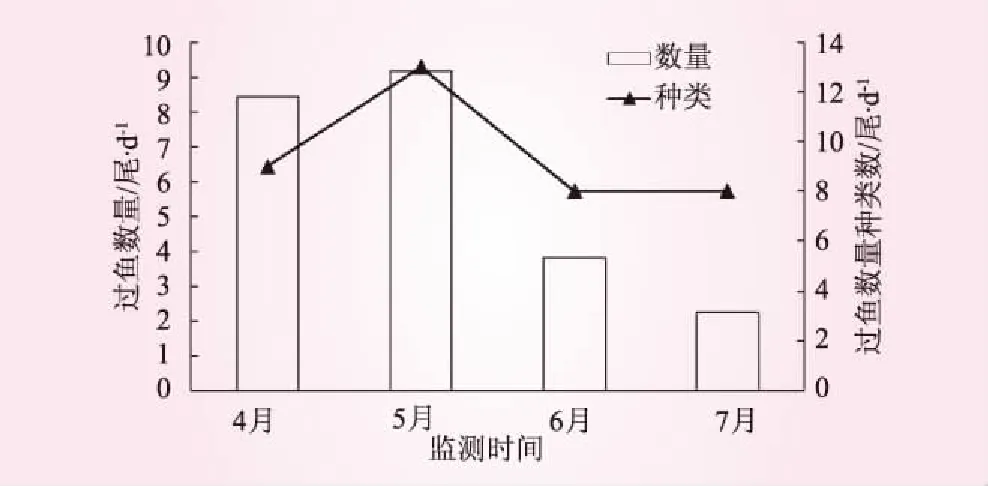

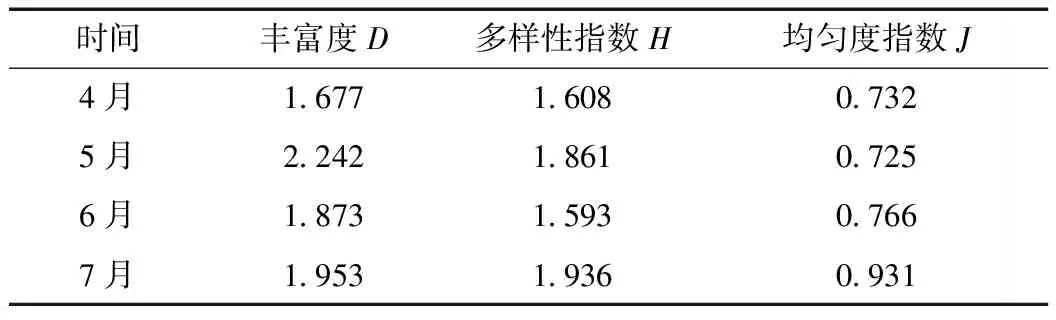

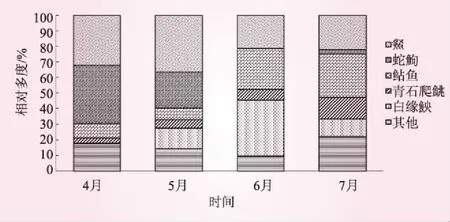

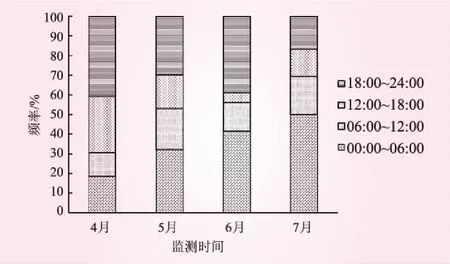

由图3可知,鱼道内上溯鱼类的种类及数量均呈现一定的季节差异,4月~7月期间,4月~5月的日平均上溯量较高,5月上溯鱼类种类最多,多达13种。相比之下,7月鱼道内上溯鱼类种类及数量均最少,分别为8种和2尾/日。多样性分析结果显示,5月的丰富度指数和多样性指数在监测月份中最高,均匀度指数最低,而7月的均匀度指数最高(表 3)。由图4可知,在4个监测月份中均有一定数量分布,蛇鮈、鲇、白缘、青石爬鮡等优势种类存在明显的季节差异。4月~5月蛇鮈的上溯数量相比于6月~7月较高,鲇在6月~7月上溯数量较多,白缘在6月的上溯量明显多于其他月份,青石爬鮡则在7月具有最大的上溯量。由图5可知,鱼道内鱼类上溯的数量同样呈现明显的昼夜节律,夜间(18:00~06:00)上溯鱼类的数量显著性多于白天(06:00~18:00)(P<0.05)。

图3 鱼道过鱼数量和种类季节差异

表3 枕头坝一级水电站鱼道4月~7月上溯鱼类的多样性

图4 鱼道优势种相对多度

图5 鱼道不同时段过鱼数量频率分布

2.3 鱼道通过性

PIT出口接收机共探测到3种鱼,分别为齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼和泉水鱼,探测种类占标记鱼类种类的50%;投放试验鱼3日内,出口PIT信号感应装置共探测到鱼类数量为15尾,占标记鱼类总数的21.4%;出口探测鱼类体长范围12.4~37.1 cm,与标记鱼体长范围无显著性差异(P>0.05)。

2.4 水位对过鱼效果的影响

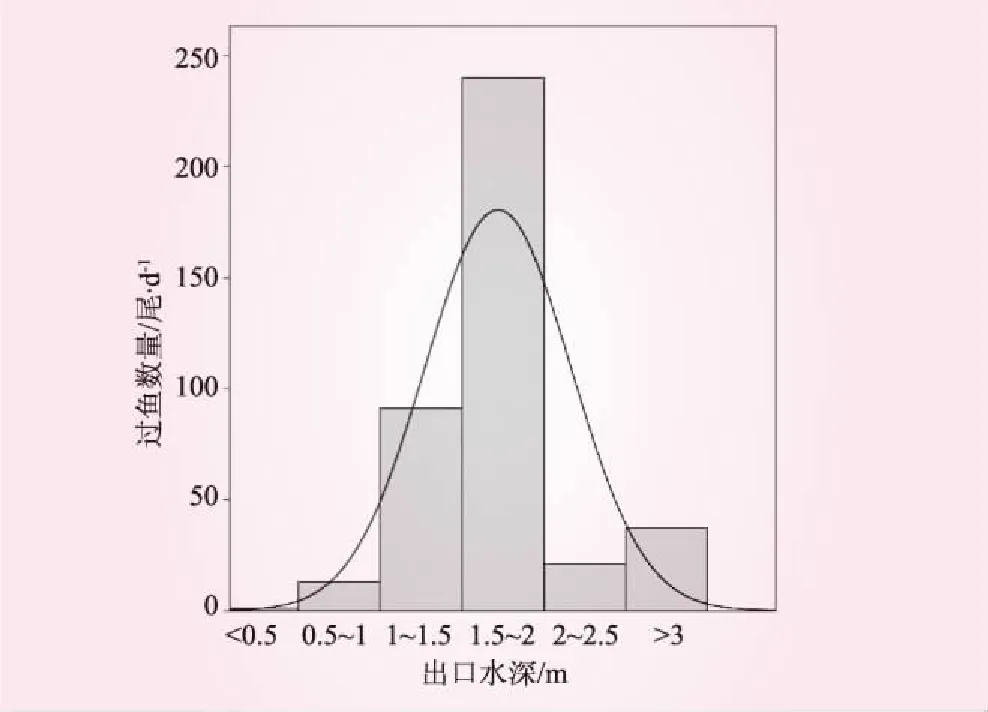

统计监测期间电站和鱼道的调度运行资料,并结合鱼道内的鱼类记录情况,绘制鱼道过鱼数量与鱼道出口水深的关系图(见图6)。

图6 鱼道过鱼数量与鱼道出口水深关系

由图6可知,鱼道水深对鱼道过鱼效果影响较大。当鱼道出口水深小于0.5 m时,鱼道内鱼类上溯量极低,水深在1.0~2.5 m范围时,上溯个体比例达87.2%,其中水深在1.5~2.0 m范围时,鱼类上溯数量最大。

3 讨 论

3.1 试运行过鱼效果初步探讨

枕头坝一级水电站鱼道的布置设计是在鱼类游泳能力测试和水力学模型试验的基础上开展,并根据坝上和坝下水位变幅情况和水流条件布置了3个鱼道进口和3个鱼道出口[15]。从设计角度而言,鱼道进、出口的高程和流速可满足过鱼对象的过鱼需求。从监测及数据分析角度来看,枕头坝一级水电站鱼道过鱼数量相对其他鱼道稍少可能与多种因素有关:一是坝下鱼类资源量减少。枕头坝一级水电站为大渡河流域众多梯级水电站的一级,其坝上坝下均已修建梯级电站,尽管坝址上下游仍保存有一定距离的流水河段及支流,但这些河段水文、水质、水温等环境因素的改变使得这些河段的生境适宜性下降,进而导致坝址上下游河段的土著喜流水性鱼类资源逐年下降,现场走访还发现当地居民存在夜间偷鱼捕鱼现象。相关技术资料显示,2009年枕头坝一级水电站坝下河段共调查到鱼类58种,隶属于4目9科46属[15-16]。本次研究(2017年)渔获物调查,枕头坝一级水电站坝下仅有鱼类39种,分属于3目,9科,27属,现阶段坝下鱼类资源量明显减少。二是鱼道运行调度机制尚不完备。2017年枕头坝一级水电站鱼道开始试运行,相关的运行调度制度还未完善,受多种因素影响,监测期间正常运行工况比率较低;此外,由于枕头坝一级水电站为日调节型水电站,库容量较小,为满足汛期防洪需求,汛期常保持在低水位运行,导致鱼道内水位较低,使得鱼类上溯活动受到不利影响,后期的监测将完备鱼道的运行调度,保证鱼道内正常的运行水深。三是坝下河段清淤可能对鱼类上溯造成一定干扰。电站竣工后建设单位对坝下河段开展了河道疏浚,这使得坝下河段水下地形和底质生境发生了较大变化,水下地形变化可能对鱼道进口流场有一定影响,流场变化对鱼类上溯行为是否存在影响尚不知晓,后期监测将针对鱼道进口流场开展监测工作,并采取相应措施,底质生境的改变的影响也会在下阶段监测中进行分析研究。四是监测设备的限制。鱼道配置了本研究所采用的鱼类视频监测为光学监测装置,由于枕头坝一级水电站鱼道过鱼季节(3月~9月)与该河段的汛期(6月~9月)重叠度较高,鱼道内水体透明度过低一方面影响光学摄像头辨别能力,另一方面水体过度浑浊可能对鱼类的上溯行为也有一定影响。鉴于此,后期监测将利用水声学监测设备以及鱼道内定期捕捞的方式对鱼道过鱼效果进行辅助监测,以提高鱼道监测分析的有效性,此外,PIT标记试验也显示,6种标记试验鱼(共70尾)只有3种鱼类(共15尾)可顺利通过鱼道,鱼类种类通过率与鱼类数量通过率分别为50%和21.4%。鱼类的通过性略低,这可能与PIT试验期间鱼道出现较大的水位变幅以及放流试验和数据采集时间间隔较短有关,存在反复上行的个体未能被统计的情况,后期的监测将控制监测期间的水位变化情况,并延长放流和数据采集的时长,以便更精准的分析鱼类通过性。

3.2 昼夜变化、季节变化及水位变化对鱼道过鱼效果的影响及其指导意义