同频同播与同类无线组网技术对比分析

2018-10-19刘永方

刘永方

(广西壮族自治区公安厅科技信息化总队,南宁 530012)

1 引言

随着无线通信应用需求的发展,常规无线通信早已无法满足广覆盖、全联通的业务需求,近年来,由常规无线通信系统演变而来的同频同播通信系统、IP互联系统、无线自组网系统、数字集群通信系统等得到了快速发展,各种组网方式各有优缺点,在此对其组网技术进行介绍和分析比较,供各应用单位组网时参考。

2 组网技术介绍

2.1 同频同播技术

同频同播技术起源于上世纪九十年代中期的寻呼系统中,用于改善低速数字寻呼的覆盖效果。同频同播系统由全双工基地台、同播基站控制器、链路机、GPS接收板、遥控遥测单元、天馈系统以及同播中心、调度中心、调度软件、专用遥控遥测软件等构成。同频同播系统通过多基站联网,无论基站数量有多少只使用一对工作频率,具有节省频率资源、覆盖面积大、呼损低、对讲机可自动平滑漫游、支持多种链路等特点,适合于需要覆盖面积大、对通话质量要求高、频率资源紧张的单位使用。

同播系统因为采用同频技术,重叠覆盖区域要得到清晰的话音质量,系统必须保证在重叠覆盖区域,终端接收到的来自多个基站无线信号要满足同频、同相、同幅和最低场强保证要求。

现有同频同播系统的通信质量保证主要依靠的是窄带调频制本身所具有的同频干扰容限(典型值为8dB),通过一定的技术手段一定程度上改善相邻同播基站下行信号的强度差异在同频干扰容限之下(即小于8dB)时的通信质量。

图1 同频同播系统组网架构

同频同播技术在通信质量上的制约因素主要体现在以下几个方面:

(1)失真和噪声。如果是数字同频同播,虽然中继传输过程不会引入失真和噪声,但不同同播基站中数字信号基带滤波器的群延时和失真特性是存在差异的,仍会导致滤波后用作调制信号的波形在具体的波形细节上存在一定的差异。

(2)同频干扰及速率抑制。在各个同播基站下行转发时的调制过程中,各个调制器的调制信号幅度、调制灵敏度和调制响应特性也存在差异,当前流行的锁相倍频调制器,从调制信号的幅度变化到压控振荡器输出期望频率的载波之间有一个过渡过程。

受锁相环路滤波特性、压控振荡器压控特性等多种因素的影响,该过渡过程中实际的载波频率均值虽然满足调制特性要求,但其载波频率变化的方差是随机的;这样的已调载波被同播之后,再与其他调制器输出的具有类似随机频率变化细节的已调载波线性叠加,其合成的结果必然是“同”频干扰严重的;如果数字同频同播时仍采用锁相倍频方案的调制器,则很难满足较高速率数据的同频同播要求。

(3)频率偏差。即使是在理想的发射同步信息支持下,各个同播基站在每个瞬间时刻所发射载波的频率实际上也并不相同,不仅仅只存在几赫兹至十几赫兹的固定频率偏差,也不仅仅是因受中继链路引入的失真、噪声、基带滤波器特性(数字)、调制信号幅度、调制灵敏度和调制响应特性等多种因素的影响而在一定范围内呈随机变化。

而且经过同播发射后,在相邻同播基站下行信号的强度差异不大的区域中,因传输路径长度差异(数百米到几千米,引入的时延差在几微秒到几十微秒之间)还会引入前后不同频率之间的相互干扰(模拟话音波形是不断变化的);此外,不同传播路径上随机波动的传播衰减还会进一步使这种相互干扰的幅度和变化规律呈现随机变化。

2.2 IP互联

IP互联系统主要是指在多常规基站IP互联网络模式下,通过基于TCP/IP协议的以太网实现分散在不同地点的数字中转台之间交换语音、数据和控制包,即将各个中转台通过互联网连接起来,形成一个更大范围的常规数字通信网络,可以实现整个区域内的专网通信。

图2 IP互联组网架构

IP互联主要用于扩展通信范围,IP互联模式支持以下几种典型的应用需求:一是连接两个或多个分散的常规通信系统;二是构建更大、更有效的通信覆盖范围;三是广播信息到所有IP互联的中转台覆盖范围;四是连接基于IP的应用程序。

2.3 无线自组网

无线自组网也称为Ad-Hoc网络,是由一组自组织、多跳、无中心、具有信息收发能力的设备组成的一张分布式的网络,具有高度的灵活性。在军事、应急处突和不易建设固定网络设施的环境下,能够迅速组建一张临时性的通信网络,具有很大的应用前景。

图3 无线自组网组网架构

2.4 数字集群

数字集群通信系统是利用了当今先进的数字技术的集群调度通信系统。它采用了数字信令方式,语音数字编码技术,使得网络传输的全部是数字信号,因而数字集群具有以下优势:一是采用软交换技术,系统容量大,可扩展性强,便于与GIS等信息系统和指挥系统对接;二是抗干扰能力强,通话音质较好;三是容易加密,有安全保密功能;四是有定位、短消息功能;五是频率利用率更高;六是方便系统间互联;七是大区制建网;八是更丰富的调度功能。

图4 数字集群加密方式

3 同频同播技术体制对比

3.1 同频同播与IP互联

由于同频同播基站的数量不多且覆盖区大多呈带状或链状分布,还能通过微调各基站的发射功率和定时同步偏差对同频干扰严重的区域进行调整,因此基本上能满足应用之需。但在大范围覆盖和规模组网的应用场景下使用同频同播系统将会带来较大的弊端,主要体现在同频覆盖区的干扰问题,尤其是重叠覆盖区将会由为严重,导致覆盖区内完全无法正常通话。

IP互联在各中转节点采用不同频率,不要求严格的时钟、相位和频率同步,这就解决了同频同播的同频覆盖和干扰问题。采用IP互联的网络在技术体制上可以实现大区覆盖和规模组网,其系统特点相比于同频同播表现在以下几个方面:

(1)覆盖范围对比。在IP互联和同频同播都采用相同发射功率的情况下,同频同播的覆盖面积为IP互联系统覆盖面积的2/3。

(2)建网成本对比。同播同播系统本身硬软件成本较高且需要进行站点勘察和机房建设,在保证链路和电力供应的情况下还应充分考虑防水性能和施工条件。而采用IP互联系统设备本身的软硬件成本和施工成本相对于同频同播都比较低,建网性价比高。

3.2 同频同播与无线自组网

同频同播一般采用时钟同步服务器或者GPS 授时来保证整个系统的时钟同步,若采用时钟同步服务器受时对链路时延和稳定性的要求较高,一般采用有线链路。建设同频同播网络时需要提前配置各系统的参数,无法进行快速部署,不具有较强的抗灾能力。

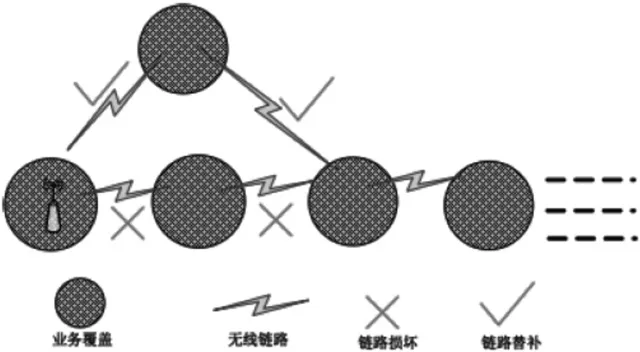

无线自组网除具有同播系统采用单频点通信节省频点资源的优势外,在灵活性、可靠性上存在天然的优势。主要在以下几个方面做对比:

(1)灵活性对比。无线自组网设备之间由空中无线链路完成语音和数据传输,不仅降低系统造价,而且突破了地域限制。自组网基站支持多个节点间自组级联,可根据现场需要进行灵活的网络自由组建。同频同播系统需预先进行系统配置和网络建设,组网形式受链路、环境等条件因素制约,同播基站一旦建设完毕,后续进行站址迁移将会面临较大的困难。

(2)可靠性对比。同频同播一般采用有线组网,需要进行人工配置,完全无法自动组网。无线自组网在防灾抗毁上有优势,当无线自组网内的某基站故障或失效后,设备节点会自动搜索可连接设备进行组网(可由背负者移动配合),周围其他节点会自动补充保证整个网络系统的可靠性。

3.3 同频同播与数字集群

在应对大规模组网和广域信号覆盖的场景下,数字集群系统无疑是最合适的选择。根据系统的覆盖、用户容量和业务需求三方面情况分析,PDT 数字集群系统相对于同播系统能提供大区制的覆盖,能提供多部门、多警种、多用户的共享系统资源的服务,能够提供高效的短数据业务服务。

(1)系统用户容量对比。集群系统的用户容量与系统的基站数量、信道数量直接相关,同样的信道数量,基站越多,系统的用户容量越低。“用户移动性管理”做得好坏直接影响到集群系统的使用效率。用户通话时,集群系统是按照用户所在基站的登记注册情况而分配基站的信道资源,即按需分配,可以最大程度提高信道利用率。同播系统没有“用户移动性管理”功能,用户通话时,每个基站不管有没有用户存在都分配信道资源,信道资源利用率很低。同播系统所用频率资源少,所以并发通话的数量也少。具有相同载波数量的集群系统和同播系统,集群系统提供的用户容量远远大于同播系统。

表1 四种无线技术对比表

(2)系统功能对比。同播系统采用同频技术,除了是因为要扩大覆盖面积和缺少频率资源的因素之外,还有一个重要原因是用户在通话时可以任意切换基站而不断线。数字集群系统采用成熟的越区切换技术,已经做到了通话过程中跨越基站不断线,而且通话过程中移动到没有该组成员分布的基站,基站也可以立刻分配通话信道。

集群系统在语音业务上同样可以做到越区切换不掉话,且能更合理的利用语音信道资源,在数字功能上也可以进行高效的信道资源管理,来支撑业务量较大的数据业务。

4 结束语

通过以上的技术对比分析,同频同播基站在数量不多且覆盖区呈带状或链状分布时,通过微调各基站的发射功率和定时同步偏差对同频干扰严重的区域进行调整,能基本满足应用之需。但在和同频同播同等的应用场景下,综合考虑网络结构、组网能力、资源管理、系统功能和建设成本,选用合适的组网技术手段将是最优的选择。