蔬菜品种登记中的问题与对策建议

2018-10-15马兆红

马兆红

(《中国蔬菜》编辑部,北京 100081)

长期以来,蔬菜品种存在“一品多名”、“一名多品”等现象,严重扰乱了种子市场秩序,加之没有品种标准样品,客观上加大了市场监管难度,育种者权益和农民的利益也难以得到有效保护,坑农害农事件时有发生。针对这些问题,新修订的《种子法》明确规定:国家对部分非主要农作物实行品种登记制度,并于2017年5月1日起正式实施《非主要农作物品种登记办法》。

1 品种登记进展情况

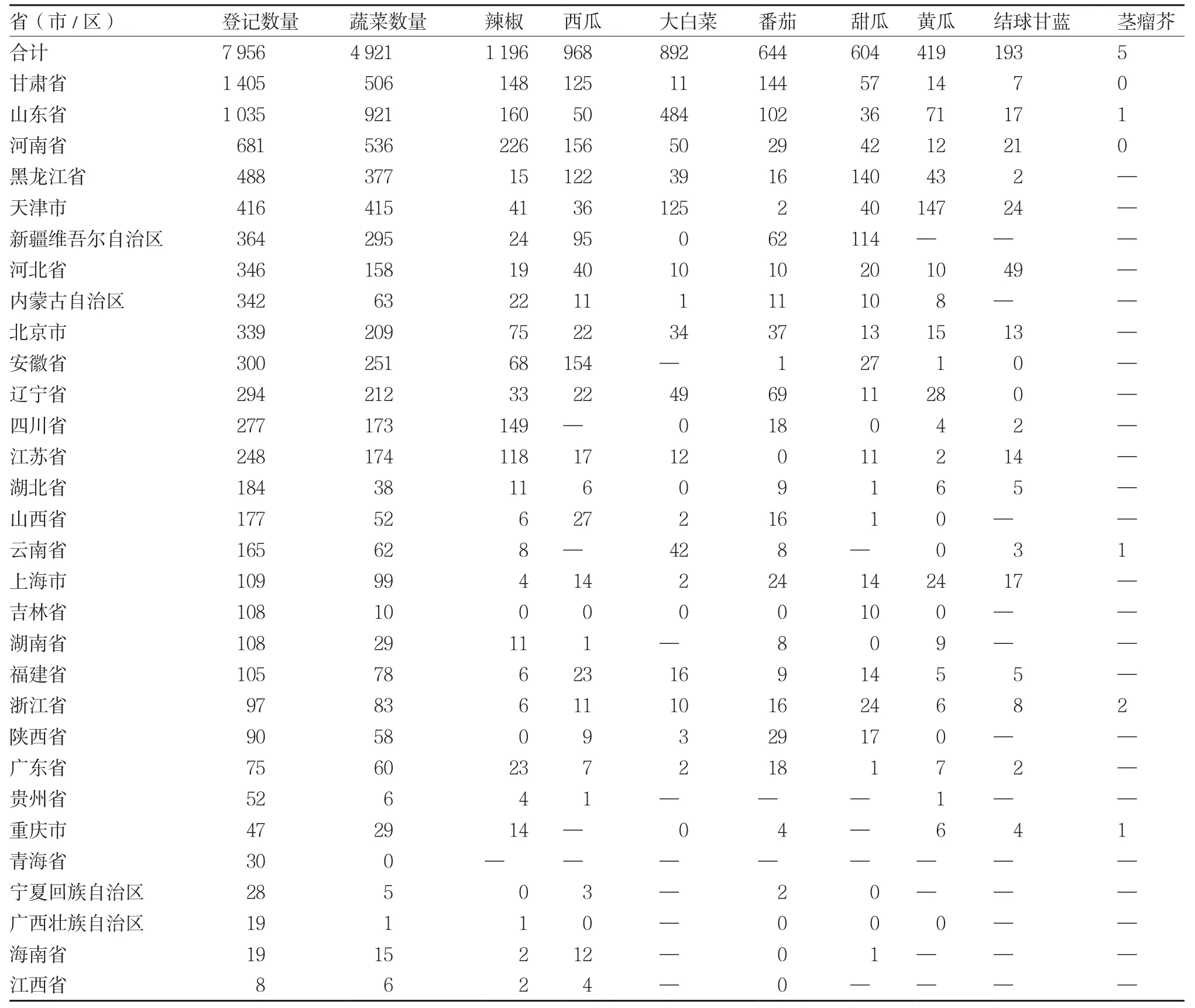

目前,列入非主要农作物登记目录的有29种作物,其中蔬菜为8种。截至2018年9月6日,中国种业大数据平台显示:已有7 956个品种成功登记,其中蔬菜品种有4 921个,包括辣椒1 196个、西瓜968个、大白菜892个、番茄644个、甜瓜604个、黄瓜419个、结球甘蓝193个、茎瘤芥5个。从全国登记情况来看(表1),目前登记品种数量排名靠前的省(市)依次是甘肃省(1 405个)、山东省(1 035个)、河南省(681个)、黑龙江省(488个)和天津市(416个)。

2 《非主要农作物品种登记办法》实施过程中的主要问题

2.1 登记审核不严,执法力度太弱

丁海凤:登记品种数量多、审核快,体现了主管部门的办事效率。但是有的企业发现品种登记比较容易,开始大量登记品种,导致登记品种的数量居高不下,后期难以管理,法不责众,这已经违背了政府当初制定品种登记办法所预期的效果。从目前获得的登记品种来看,有一部分是命名上的违规,不属于侵权,但还有一部分是将获得品种权的品种或者已经鉴定、审定的品种改名登记了。

表1 全国非主要农作物品种登记情况

目前还出现部分省份本身不是育种大省,而是繁种大省,其品种登记数量居高不下的非正常现象,显然就是利用登记制度漏洞造成了品种侵权新的混乱局面,需要切实加以纠正。出现上述问题的主要原因,是部分省份利用繁种基地优势非法获取品种的亲本,偷育或者“山寨”了别人的品种,其中也包括许多国外公司的品种。甚至出现部分繁种地区的种子管理部门强行要求本地繁育公司必须申报品种登记的错误做法,这些最终将导致品种侵权在某些地区公开化、合法化。例如一些当地种子管理部门登记品种速度之快就是证明;繁种地区每年举行各类繁种品种的杂交种展示会,且政府出面支持并组织全国特别是蔬菜主产区经销商与育苗大户参观订货。因此,必须在国家最高层面通过制度设计与行政执法,坚决抵制借登记制度将侵权品种合法化。

栾兆水:德高已有50余个品种成功登记,都是已推广品种。谈几点对品种登记的看法,一是现在品种登记仅作为道德约束,法律约束力太低。例如品种登记要求在没有登记的前提下,谁先登记品种谁就可以推广,这让一些刚成立的公司或经营性公司钻了空子,本来没有任何育种能力,竟然抢先登记了几个甚至几十个品种。目前的情况是,如果一家公司抢先登记了育种者没有登记的品种,也不会面临行政处罚。二是现在全国大白菜品种的登记数量已经超过市场推广的品种数量。因此,建议政府部门加大对品种登记的审核力度。蔬菜品种登记的专业性强,应该成立专家组(白菜组、番茄组、辣椒组等)协助完成品种登记的审核与执法。此外,建议政府出台相关配套法律,对侵权登记的企业进行处罚,严肃品种登记制度,保障正当登记品种的合法权益。

据笔者了解,一般育成1个番茄新品种最快需要5年时间。从自交选育算起,一年两代,自交系选育5~8代,组合配制筛选2~3代,F1区域试验示范2~3代,大约8~12代,至少需要5年。也就是说,一家公司至少得积累5年才有可能育成1个番茄新品种。如果再加上企业为准备登记材料、审批花费的近6个月时间进行估算,那么,就品种登记而言,近几年注册成立的公司显得有点“过于年轻”。

2.2 品种登记与现实市场的矛盾突出

李晓东:品种登记实施以后对经销商的影响很大。因为“一品一名”后,同一品种直面市场竞争,公司控制价格会非常困难,相互砍价、窜货也会变得极其容易。因此,如果有的公司严格执行“一品一名”却遭遇市场执法不严,就会造成谁严格执行“一品一名”谁吃亏的尴尬处境。并且,现在基层销售商,特别是苗场一般都会将品种改名,尽管以后政策变严,他们仍然有改名的优势。当然,如果品种改名以后出现种子纠纷,销售商和苗厂也要为此承担责任。

3 如何完善品种登记?

采访中,种子企业反映了不少问题,那么到底该如何解决呢?在此之前,丁海凤副秘书长代表中国种子协会蔬菜分会,也对协会内的企业意见进行过汇总并将问题及建议发至有关部门。她希望有关部门充分重视这些问题,尽快拿出整改办法,真正让品种登记办法在产业中起到实效,防止部分不良种子企业钻空子,造成负面影响。

丁海凤:现就如何完善品种登记制度,建议如下:

一是,品种登记前或者开展品种真实性、实质性检测之前,必须建立已有品种权的品种、审定(认定、鉴定)品种以及该作物原始重要农家品种与主栽品种的样品库。目前各省市与农业农村部农技中心均有各类作物审定、认定、鉴定品种的信息,且原始样品各省、市也应该有所保存,即使没有保存样品,也可以通知各品种单位送样。建议将这些品种全部确定为登记品种,纳入基础品种库。这样既是对以前工作的承认与延续,也能防止个别企业钻空子,将原先其他单位已经获得品种权的品种或者审定、认定、鉴定的品种抢先登记下来,为今后品种实质性审查排除隐患和纠纷。有了这个库,其本身就可以打破个别企业的侥幸心理,同时,有了这些品种的样品才可以开展DNA指纹的比对。这是一个顶层设计的基础性工作,需要高度重视,并纳入同一个登记系统内管理,而不是分开管理。目前尚有补救的时间与机会。

二是,将DNA指纹检测技术作为登记实质性初筛审查的主要手段,尽快加快实施。鉴于目前技术标准制定滞后,但是需要对外公开本办法,给不良企业以震慑,至少能将大部分假冒侵权品种挡在门外。对DNA指纹检测初筛有异议的单位,可以自行提请第三方检测机构做田间鉴定。同时,要加快DNA指纹检测技术标准制定、授权检测实验室认证以及品种权DUS测试等部门的统一归口管理,通过顶层设计,尽快形成品种真实性、实质性检测的统一指挥的行动纲领。

三是,尽快制定品种登记过程中违规登记与侵权登记的处罚条例。乱世出重典,国家行政部门应该制定配合品种登记的处罚条例,形成威慑,而不是仅仅依靠企业自行举证,部分地方部门不作为或者地方保护。利用品种登记渠道来查处品种侵权是一个简洁、高效且合法的途径与手段,因为登记品种的育种过程与销售信息是由企业自行填报的,其数据真实性也应该由该企业负责,结合品种销售备案大数据平台,以行政渠道将侵权事实与证据有效合法的查清。还应该明确,政府有关机构有权利、有责任、有义务,主动作为,直接将法定证据提供给被侵权单位(而不是被侵权的种子企业通过关系到处找人或者通过媒体曝光来形成压力),再通过法律诉讼给予侵权企业或个人经济与刑法处罚,同时通过行政处罚,将侵权企业纳入黑名单或者将其侵权事实公开曝光,严重者可以吊销其种子生产经营许可证,并追缴国家公共财政支持的项目经费。这样双管齐下,才能彻底将违规企业予以铲除。采用该建议,不仅能帮助正规守法的种子企业解决寻找侵权法定证据与侵权数量金额的两大难题,同时通过该办法还可树立打假典型,起到敲山震虎、事半功倍的效果,也能推进企业在执行登记办法中更加自律。

四是,制定全国统一品种登记形式审查办法,要求审查机构做到“只跑一次”,即对全部登记材料一次性提出整改要求,一次性完成整改,减少登记企业或个人的麻烦。

4 企业如何维护权益?

窦欣欣:对于一些偷盗品种被成功登记的情况,目前还没有处罚办法。有些偷盗品种被企业重新配组合,将杂交种上交登记,作为登记部门也很难分辨。因此对于品种的真正持有者来说,当前最为有效的保护品种的办法是申请植物新品种保护(植物新品种保护也叫“植物育种者权利”,同专利、商标、著作权一样,是知识产权保护的一种形式),完成育种的单位或者个人对其授权品种享有排他的独占权。任何单位或者个人未经品种权所有人许可,不得为商业目的生产或者销售该授权品种的繁殖材料,不得为商业目的将该授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料。据农业农村部植物新品种保护办公室提供的数据显示,截至2018年5月底,我国农业植物新品种权申请量超过2.3万件,总授权量为10 979件,其中蔬菜作物的总申请量为2 080件,总授权量为688件,已授权品种排名前三的依次是辣椒98件、番茄87件、黄瓜77件。作为品种登记,只能建议育种者尽可能保护好亲本材料、防止偷盗行为,同时尽快登记品种,因为登记需要提交种子样品,这也是一个维权凭证,后期农业农村部还将完善品种指纹图谱库,对重复登记的品种进行核实。作为育种者,如果既不申请植物新品种保护、也没有申请品种登记,那么当品种被他人抢先登记时就毫无办法了。在短期内,品种登记办法不会再次进行修改,但是针对登记者的诉求,北京市种子管理站一直都在不断完善登记流程,后期也将对本市登记的品种开展田间种植和指纹图谱工作。

那么,在品种登记制度有待完善之前的这段特殊时期内,企业有什么办法维护自身权益呢?笔者就这个问题向梁顺伟律师进行了咨询。

中国蔬菜:如果偷盗品种的企业抢先登记,造成真正育成品种的企业利益受损,那么后者该如何进行维权呢?

梁顺伟:非主要农作物品种登记适用先申请原则,鉴于申请时,登记机关要求登记申请人提交繁殖材料。因此,如果企业的繁殖材料被他人窃取或者不正当抢先申请,可能导致选育单位或个人无法登记或“虚假”登记。对于抢先登记的品种,除非有足够的证据证明该繁殖材料是由企业自己选育,否则根本不可能维权。就品种登记而言,并没有权利人证明的效力,品种登记的效力仅限于具有特定特征特性的繁殖材料已经在农业行政主管部门备案,如果没有足够充分的证据对此作出否定,那么登记备案的选育单位即是该繁殖材料的选育单位。因此,建议企业可以考虑以下途径保护知识产权:

一是,如果选育的繁殖材料是与他人合作完成,一定要封存样品,这样至少可以防止合作单位抢先登记;二是,品种选育出来以后,企业可以通过公证机关公证以保存繁殖材料,这样至少可以证明在该公证日之后,相应繁殖材料已经在企业手里;三是,保存完备的科研档案,这样能有效证明繁殖材料的选育、组培、品种比较试验等信息,同时可以证明自己作出了创造性贡献;四是,如果该繁殖材料已经纳入植物新品种保护名录,一定要在第一时间申请植物新品种保护,这也是最为有效的方法。品种权是法律创设的一种权力,只有经过主管部门依法授权之后,权利人才享有排他的独占权,在未经授权以前,是不受司法部门民事保护的。至于追偿权,只有在授权以后,才能对初审公告至授权期间,他人未经许可的商业行为行使追偿的权利。目前,植物新品种保护已不再收取年费等费用,申请的费用非常低,因此只要申请通过植物新品种保护的授权,法律将为权利人身份背书,即使他人抢先完成登记,企业依然可以依据植物新品种权,维护自身的合法权利;五是,如果该繁殖材料没有纳入植物新品种保护名录,那么最好的维权方式是及时登记。一定要树立知识产权保护意识,求人不如求己。如果上述工作都没有做,繁殖材料也被他人窃取并抢先登记,还想保护自己的知识产权,那么只能通过民事诉讼的方式提起确权诉讼。如果运气好,对方手段违法,可以通过向公安机关举报犯罪的方式保护权利。不过,无论是民事诉讼还是刑事举报,企业都负有证明自己是该繁殖材料选育人的举证责任,到时可能还需要聘请一位专业律师帮助设计和准备资料。

中国蔬菜:有一些育种企业不重视登记,没有积极开展品种登记工作,认为登记十分浪费精力、也没有实际作用,但是这些企业的品种仍在推广、销售,您对此有什么建议呢?

梁顺伟:关于纳入登记范围的种子没有登记是否可以销售的问题,目前存在不同的观点,一种观点认为,未经登记可以销售,只要不是以登记品种的名义销售即可;另一种观点认为,只要是纳入登记范围的品种,不登记就销售存在违法风险。

造成上述两种冲突观点的根本原因是立法的问题,《种子法》第二十二条规定,国家对部分非主要农作物实行品种登记制度。列入非主要农作物登记目录的品种在推广前应当登记。第二十三条规定,应当审定的农作物品种未经审定的,不得发布广告、推广、销售……应当登记的农作物品种未经登记的,不得发布广告、推广,不得以登记品种的名义销售。有人认为,推广和销售不是一回事,销售不属于推广,其理由是《中华人民共和国农业技术推广法》曾有这样的规定,农业技术推广是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等,把农业技术普及应用于农业产前、产中、产后全过程的活动。主张应当先登记后销售的观点认为,销售是推广的一种手段,农业技术推广法所称的推广仅仅适用于农业技术推广法,在《种子法》没有具体界定推广含义的情况下,应当按照汉语的通常解释理解推广。因此,如果发生纠纷,法院以《种子法》第二十二条的规定为由,判令企业承担未经登记就推广销售的法律责任,恐怕企业在劫难逃。

因此,从避免经营风险的角度讲,建议企业依法登记,千万不要怕麻烦。种业有个说法,“挣得起、赔不起”。谁都不希望在发生种植事故后,因为没有登记而承担没有必要的赔偿责任。另外,考虑到《种子法》对推广、销售等作出区分规定,为了避免司法理解歧义,建议有关部门对《种子法》中“推广”的特定含义作出明确解释。