煤层气开采过程中渗透率模型比较研究*

2018-10-09谢雄刚

张 波,谢雄刚,2

(1.贵州大学 矿业学院,贵州 贵阳 550025;2.喀斯特地区优势矿产资源高效利用国家地方联合工程实验室,贵州 贵阳 550025)

0 引言

煤层气是一种非常规清洁能源,对我国能源储备具有重要战略意义[1]。我国是煤层气储存和生产大国,埋深2 000 m以内煤层气资源量为22.5×104亿m3,2015年我国煤层气产量为300亿m3,矿井抽采140亿m3。煤层埋藏越深,地质条件越复杂,地应力对煤层孔隙率和渗透率影响越大[2]。我国煤矿低渗透气性煤层较多,增加了煤层气开采的难度。因此,研究低渗透气性煤层在高地应力条件下煤层气渗流规律显得尤为重要。

关于储层中煤层气的运移规律,已有学者进行了煤层气渗透率模型研究,认为煤层有效应力和储层压力变化会造成煤体变形,导致煤层孔隙率和渗透率发生改变,分别提出了各种渗透率模型来适应不同的地质条件。Palmer等[3-4]在保持储层垂直应力不变情况下,通过单轴应力-应变关系,建立了P&M渗透率模型;Clarkson等[5-6]在对比了P&M和实际生产井中渗透率变化情况后,进一步改进了P&M模型;Shi等[7-9]根据有效垂直应力,指出渗透率和孔隙率的指数关系,提出了S&D渗透率模型;基于S&D模型,Cui 等[10]提出了可以控制水平有效应力的C&B渗透率模型。

以上渗透率模型是建立在国外煤层气开采基础上,不适用于我国复杂地质煤层气开发,但具有借鉴意义。本文通过分析几种经典渗透率模型,结合我国储层条件,得出不同渗透率模型在我国的适用条件。

1 渗透率模型介绍

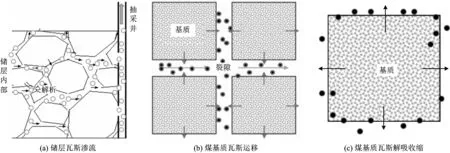

储层内的煤层气存在吸附和游离2种状态,吸附态占比80%~90%左右[11]。煤层气运移是一个复杂动态过程,包括3个阶段:1)抽采井和原始储层压力间存在较大压力梯度,大量游离态煤层气从高压区向抽采井运移;2)由于游离态煤层气大量流出,致使储层内部孔隙压力降低,大量吸附态煤层气转化为游离状态;3)煤层气解吸后煤基质收缩,造成煤基质间裂隙增大,进一步促进煤层气渗流。煤层气运移规律如图1所示。

图1 煤层气运移规律示意Fig.1 Diagram of coalbed methane migration

1.1 P&M模型

P&M模型是首次运用了裂隙的变化孔隙率来表征储层压力的变化,利用立方定律计算出渗透率,并说明了渗透率随储层压力降低而升高。孔隙率和渗透率表达式为[3]:

(1)

(2)

1.2 改进P&M模型

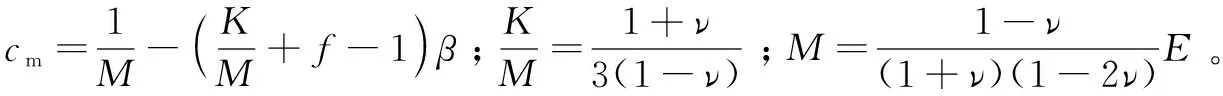

由于储层压力5.5 MPa降低到0.7 MPa时,渗透率升高了大概一个数量级,该过程P&M模型误差较大,改进P&M模型被提出来,改进P&M模型增加了变量g来描述孔隙各项异性,孔隙率表达式为[5]:

(3)

式中:g为孔隙各项异性压缩系数。

1.3 S&D模型

S&D模型是一种指数形式的渗透率模型,模型相对简单,对孔隙率没有过多描述,直接用水平有效应力变化表示渗透率,较好地反应储层压力降低渗透率升高的过程,渗透率表达式为[9]:

(4)

(5)

式中:cf为孔隙体积压缩系数,MPa-1;Δσh为水平有效应力变化量,MPa。

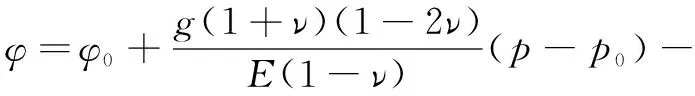

1.4 C&B模型

C&B模型类似于S&D模型,也是单轴水平有效应力下得出的渗透率模型,渗透率表达式为[10]:

(6)

(7)

式中:Kp为孔隙体积模量;Δσm为水平有效平均应力变化量,MPa。

4种渗透率模型有着不一样的适用条件,为了深入评估各模型间的区别与联系,将导致煤基质收缩项和煤基质膨胀项分离,重点关注煤基质收缩项系数和煤基质膨胀项系数对煤基质体积变化的影响。

2 渗透率模型比较

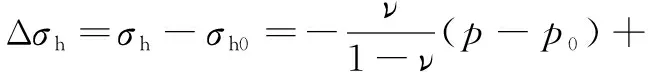

2.1 泊松比对渗透率模型影响

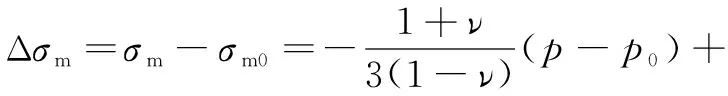

各个模型的表达方程虽然不同,但都包含了煤基质收缩项和煤基质压缩项[12]。储层中煤基质形变受孔隙压力和吸附膨胀应力相互影响。孔隙压力压缩基质变形致使煤基质体积变小;煤基质吸附大量瓦斯产生膨胀应力,但吸附瓦斯数量也受瓦斯压力影响。煤基质体积应变是孔隙压力和吸附瓦斯膨胀应力共同竞争的结果。为了表示竞争过程,用方程表示为[13]:

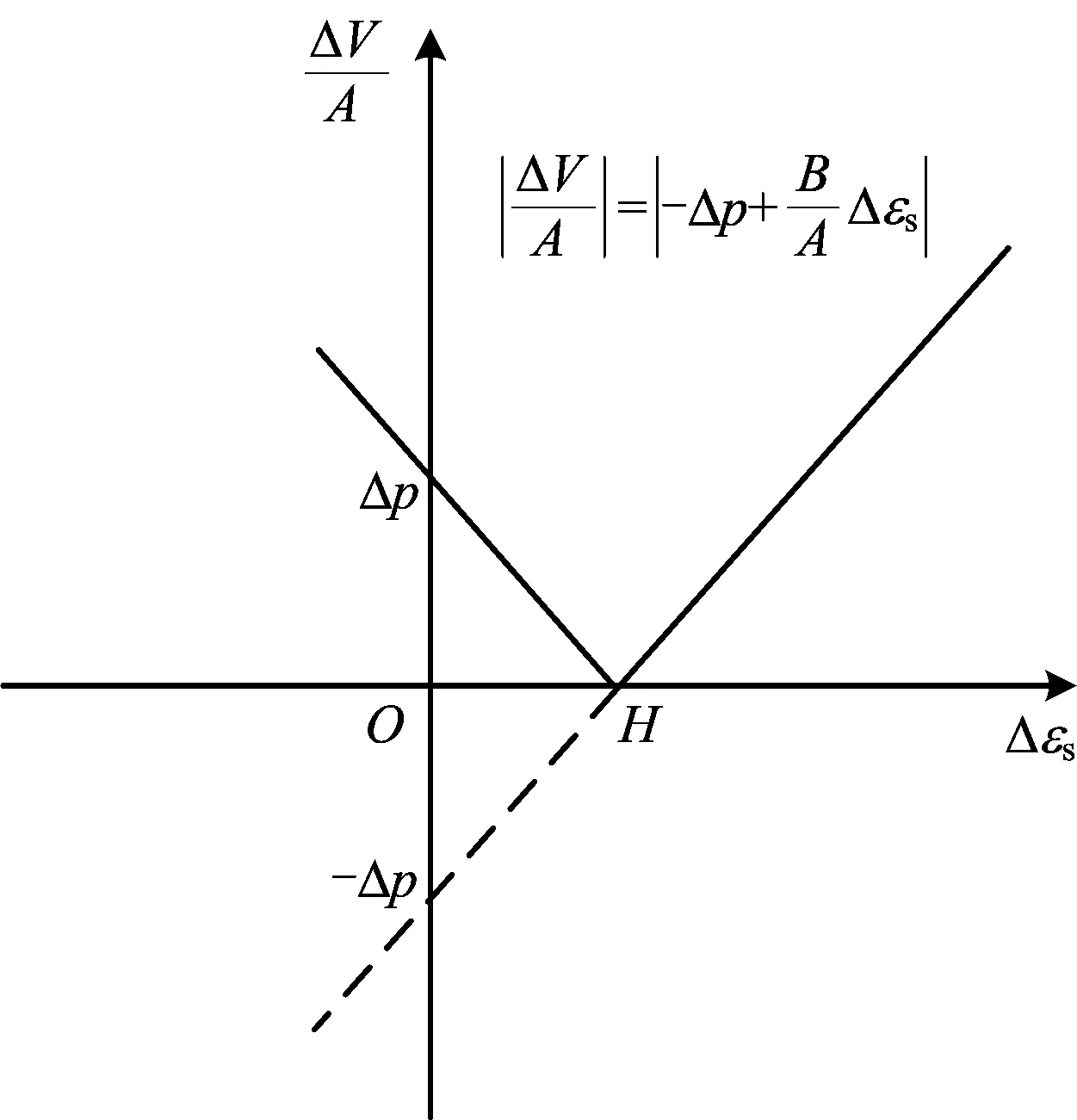

|ΔV|=|V-V0|=|-AΔp+BΔεs|

(8)

为了比较模型中吸附膨胀应变和孔隙压缩应变相对大小,把式(8)同除以A可得:

(9)

以P&M模型为例进行公式推导,其他公式推导可参照P&M模型。由于各模型中φ0取值相同,为了表现煤体基础参数对孔隙率的影响,取φ0=1,β=0。由式(1)可得:

(10)

(11)

(12)

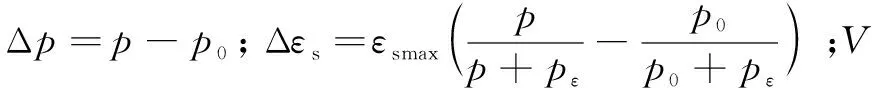

从式(9)可以得出图2,分析可知,当保持Δp不变时,B/A>0时,直线呈先递减后递增状态。当Δεs在0~H段,孔隙率变化随着吸附膨胀应变增大而减小;当Δεs>H时,孔隙率变化随着吸附膨胀应变增大而增大。根据式(9)推算出各个模型所对应的模型方程和B/A等式子,取值E=2.45 GPa,可得出表1和图2。

表1 各模型中模型方程对应的B/A等值Table 1 B/A equivalents corresponding to the model equations in each model

图2 B/A随Δεs变化曲线Fig.2 B/A curve with Δεs

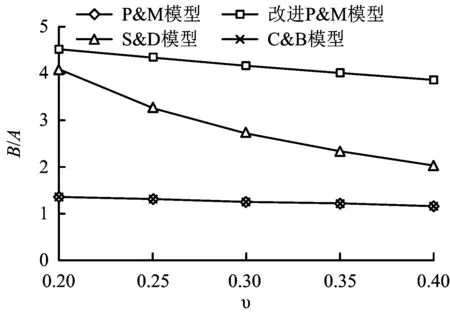

图3 不同υ值下B/A的值Fig.3 B/A values under different υ

从图3可以看出,当保持孔隙压力不变时, P&M模型和C&B模型中υ对B/A值影响不大,说明在P&M模型和C&B模型中煤体形变在弹性阶段受υ影响较小;因此,P&M模型和C&B模型使用时可以假设煤体形变是线弹性变形。而改进P&M模型和S&D模型煤体变形受υ影响较大,随着υ增大B/A逐渐减小,说明在υ增大的过程中,煤体也发生了塑性变形。从本质上讲,P&M模型和C&B模型是基于煤体应变而演化出的模型,对υ敏感度较小,改进P&M模型和S&D模型是基于应力导出的模型,对υ敏感度较大。

2.2 孔隙压力对渗透率模型影响

根据各模型渗透率表达式可以看出,孔隙压力对煤基质孔隙裂隙具有双重作用,孔隙压力增大一方面会压缩煤基质导致孔隙变大,另一方面,增大孔隙压力煤基质吸附瓦斯含量增多,吸附瓦斯体积膨胀变形增强。二者相互竞争造成孔隙度变化进而影响煤层渗透率。

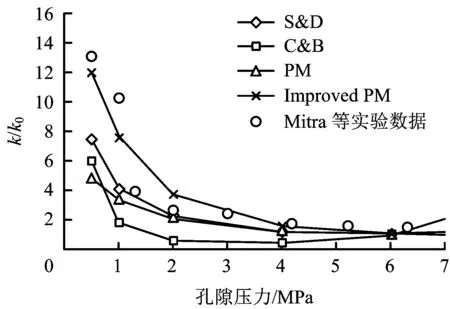

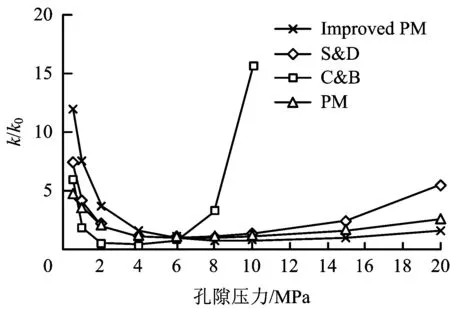

为了研究各模型的实用性,对各模型进行了数值分析,其中E=2.45 GPa;υ=0.3;p0=6.2 MPa;εmax=0.010 75;pε=2.34 MPa;φ0=0.124%,实验数据借鉴了Mitra等[14-15]的实验结果。k/k0随孔隙压力变化规律如图4所示。由图4可知,C&B模型能有效反映渗透率变化趋势,在p<1.4 MPa和p>4.1 MPa时k/k0数值拟合度较高;P&M模型和S&D模型不能描述p<1.4 MPa时k/k0变化情况,而在p>1.4 MPa时k/k0数值拟合度较高;C&B模型在该条件下,不能很好的反应k/k0变化情况,但能看出在p>4.1 MPa时,孔隙率缓慢持续增加。

图4 k/k0随孔隙压力变化规律Fig.4 The variation of k/k0 with pore pressure

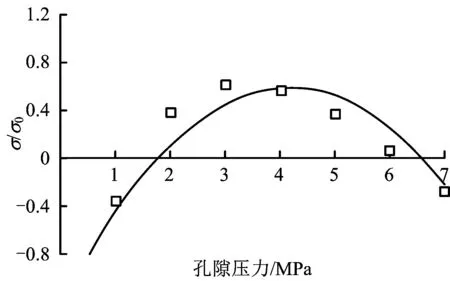

C&B模型中水平有效应力随孔隙压力先增大后减小,水平有效应力越大对煤基质的挤压作用越强,压缩煤体孔隙裂隙闭合,煤层渗透率越小。σ/σ0随孔隙压力变化规律如图5所示。由图5可知,C&B模型在孔隙压力为1.8 MPa和6.2 MPa时水平有效应力为0,孔隙压力为4.1 MPa时水平有效应力最大。当孔隙压力小于1.8 MPa时,水平有效应力小于0,孔隙压力压缩作用强于煤基质吸附瓦斯作用,随着孔隙压力增强水平有效应力逐渐增大,在孔隙压力为1.8 MPa时,孔隙压力与吸附膨胀应力相等。当孔隙压力为1.8~6.2 MPa时,水平有效应力大于0,吸附膨胀应力大于孔隙压力;当孔隙压力为4.1 MPa时,水平有效应力最大,说明此时孔隙压力与吸附膨胀应力差距最大,随着孔隙压力逐渐增大,水平有效应力逐渐减小,吸附膨胀应力逐渐增大;在孔隙压力为6.2 MPa时,孔隙压力与吸附膨胀应力相等;当孔隙压力大于6.2 MPa时,孔隙压力持续增加,由于瓦斯含量一定,煤基质吸附瓦斯逐渐达到饱和,随着孔隙压力增加水平有效应力递减效果更加明显。

图5 σ-σ0随孔隙压力变化规律Fig.5 σ-σ0 changes with pore pressure

k/k0随孔隙压力变化规律如图6所示。由图6可以看出,孔隙压力在20 MPa范围内变化时,k/k0表现为先减小后增大的“U”字型趋势,分析可知,在低孔隙压力区,整体表现为随着孔隙压力增大k/k0逐渐减小,究其原因,该阶段孔隙压力小于吸附膨胀应力,随着孔隙压力增大,煤基质吸附瓦斯应力增速小于孔隙压力增速,在孔隙压力为6.2 MPa时,孔隙压力等于吸附瓦斯膨胀应力,k/k0达到最小值;在中孔隙压力区,随着孔隙压力增大,k/k0基本保持平稳,说明孔隙压力与吸附瓦斯膨胀应力在该阶段相差不大,以致k/k0保持基本不变。在高孔隙压力区,由于煤体内部瓦斯含量一定,随着孔隙压力持续增大,煤基质吸附瓦斯逐渐达到饱和,k/k0递增效果更加明显,可以看出煤层渗透率变化主要是由孔隙压力和煤基质吸附瓦斯应力共同竞争的结果。

图6 k/k0随孔隙压力变化规律Fig.6 The variation of k/k0 with pore pressure

3 结论

1)在各模型中,泊松比对改进P&M模型和S&D模型影响较大,而对P&M模型和C&B模型影响较小,进一步说明了P&M模型和C&B模型是基于煤体应变而演化出的模型,对泊松比敏感度较小;改进P&M模型和S&D模型是基于应力导出的模型,对泊松比敏感度较大。

2)通过模型对比可知,C&B模型能有效反应渗透率变化趋势,在p<1.4 MPa和p>4.1 MPa时k/k0数值拟合度较高;P&M模型和S&D模型不能描述p<1.4 MPa时k/k0变化情况,而在p>1.4 MPa时k/k0数值拟合度较高。

3)随着孔隙压力增大,k/k0表现为先减小后增大的“U”型趋势,包含低孔隙压力骤减区、中孔隙压力稳定区和高孔隙压力稳步升高区。