桉树人工林区水库底泥氮、磷和有机质时空分布特征

2018-10-08施媛媛李一平郭晋川李荣辉

施媛媛,李一平,罗 凡,郭晋川,李荣辉

(1.河海大学环境学院,江苏 南京 210098; 2.广西壮族自治区水利科学研究院,广西 南宁 530023)

桉树(Eucalyptus)是桃金娘科桉树属植物的总称[1-3],因生长速度快、木材用途广而具有巨大的经济效益。然而大面积发展桉树人工林会带来许多生态环境问题[4]。我国南方尤其是广西水库众多且桉树种植广泛,全区桉树种植面积超过159万hm2[5],仅南宁市750座各类型水库中就有550座种有桉树,种植面积占水库集水面积的58%;50座饮用水水源地水库中45座种植了桉树,且很多都出现了不同程度的水质恶化现象[6]。

一些含氮、磷的溶解性或颗粒态物质通过絮凝、吸附、沉降等作用蓄积于水库沉积物中,使得表层沉积物的总氮(TN)和总磷(TP)浓度增加[7-9];然而邱祖凯等[10]在研究福建山美水库时发现底泥中总氮与总磷含量随着深度变化不大,呈现持续较低的状态。杜宏伟等[11-12]在对华阳河湖群底泥特性的研究中发现,如果总氮与有机质(OM)的相关性显著,则表明总氮污染与有机质沉积之间的协同性较高,主要由渔业养殖饵料以及植物腐殖质进入底泥所造成;如果总氮与有机质弱相关,则表明总氮主要是外源输入造成;如果湖泊中总磷和有机质具有显著相关性,则表明泊湖中总磷外源输入较小,主要是内源污染造成的。现有研究[13-16]表明,水库底泥氮、磷、有机质的分布规律并不单一,桉树经营活动、气象水文条件、水动力特征等均会对林区水库氮、磷和有机质的空间分布产生重要影响。此外,分析水库底泥氮、磷与有机质的相关关系还有助于解析部分氮、磷的污染来源,为预防和治理水库污染提供理论依据。

本文以南宁市那降水库作为桉树人工林区典型水库,分析该水库底泥中氮、磷、有机质的分布特征及其相关性,并评价底泥肥力状况,为桉树人工林的经营管理提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

南宁市位于北回归线南侧,属湿润的亚热带季风气候,气候温和湿润,年均降雨量达1 304.2 mm,降雨主要集中在5—9月,平均相对湿度为79%,气候特点是夏季炎热潮湿,冬季温和干燥,干湿季节分明。那降水库位于广西南宁市隆安县,是一个以灌溉为主,兼顾发电、供水、养鱼功能的水利工程。那降水库的总库容为2 634 m3,有效库容为1 880 m3,集雨面积为63 km2,库区桉树种植面积达65%,砍伐历史超过10年,水库在冬季会偶尔出现明显的泛黑水现象。水库主要影响下游城厢镇的宝塔村、震东村,总人口0.85万人,耕地面积为480 hm2。

1.2 样品采集与处理

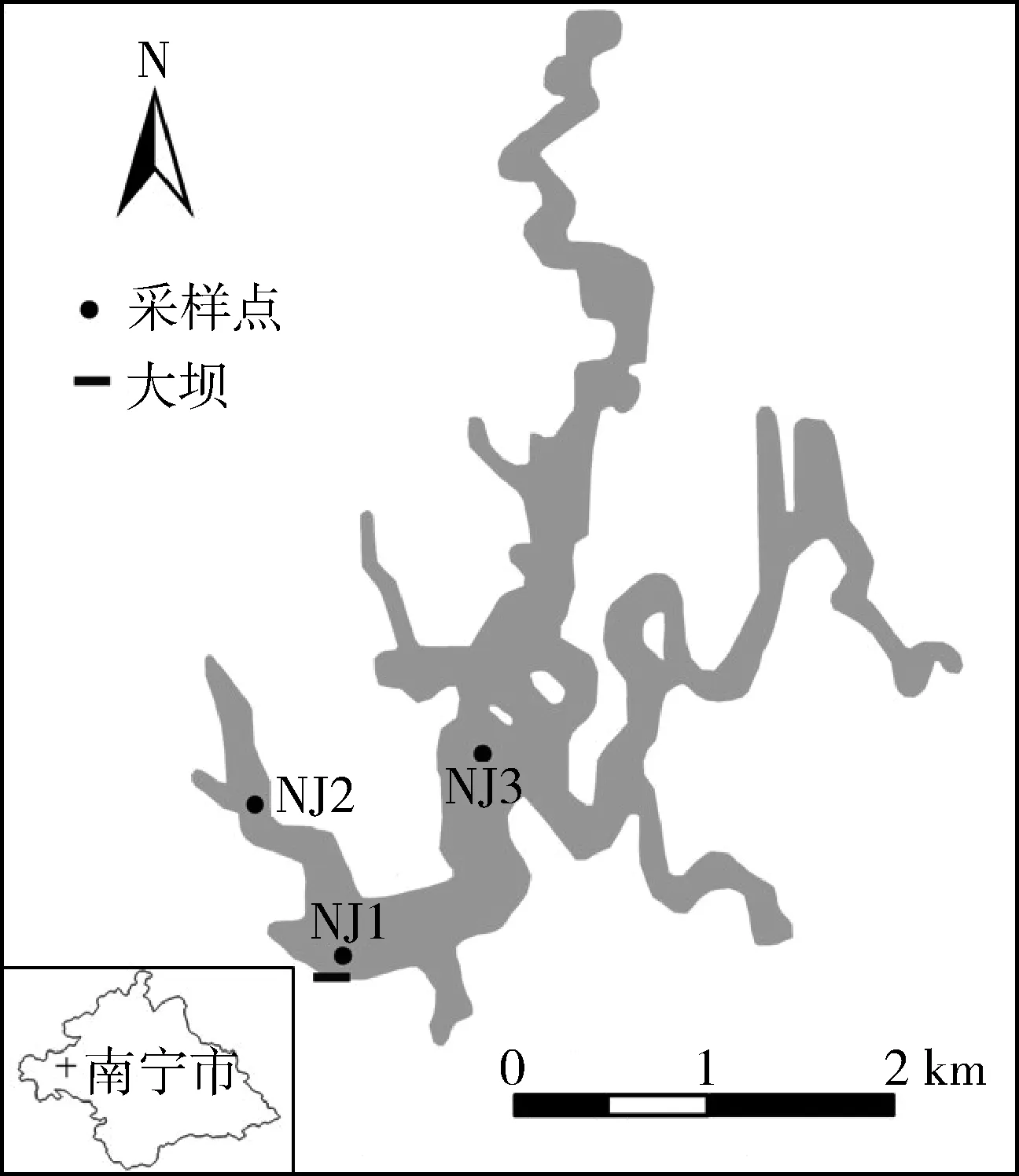

根据那降水库库区水深以及水文水质特征,并根据所确立的样点应对研究区域的多项调查指标有较好代表性的原则,共设置3个采样点(图1),NJ1采样点位于坝前,水深约30 m;NJ2采样点位于入库支流段,水深约21 m;NJ3采样点位于入库干流段,水深约20 m。NJ1与NJ2周边林区桉树种植密度较小,NJ3所在水域附近桉树的种植密度较大。于2015年夏季(8月25日)和冬季(12月19日)在每个采样点用沉积物柱状采泥器WB-PM分层采集底泥沉积物。每个采样点采集约25 cm的底泥沉积物泥柱,并将每根泥柱均分为5层,分别装入密封袋,带回实验室分析。

图1 那降水库采样点分布

1.3 底泥理化参数测定方法

a. 含水率。将泥样放入铝盒中,用分析天平称重,精确到0.01 g。然后将样品放入105℃的烘箱,放置12 h后取出到干燥器内冷却30 min再称重。取3次平行测定的平均值。底泥经风干后磨碎过100目筛,用以测定总氮、总磷、总有机碳(TOC)和有机质。

b. 总氮含量。根据GB11891—1989《水质凯氏氮测定法》测定。

c. 总磷含量。根据GB8937—1988《土壤全磷测定法》,采用氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法测定。

d. 总有机碳含量。按1∶5泥水比将风干泥样与超纯水混合,在300 r/min的条件下连续振荡24 h,然后以4 000 r/min离心10 min,取上清液过0.45 μm滤膜(预先450℃下灼烧,恒温5 h)滤液为溶解性有机质提取液,用总有机碳测定仪(Aurora1030C)测定。

e. 有机质含量。采用水和热重铬酸钾氧化-比色法测定。

1.4 数据分析方法

采用Microsoft Excel 2016处理数据,采用IBM SPSS Statistics 23分析底泥总氮、总磷与有机质的相关性。

2 结果与分析

2.1 水库水文水动力特征

以每月的月径流量(即每月通过该水库的总水量)计算换水周期,计算公式为

T=V/v

(1)

其中

v=psr

式中:T为换水周期,月;V为有效库容,m3;v为月入库水量,m3/月;p为月降雨量,m/月;s为集雨面积,m2;r为径流系数。

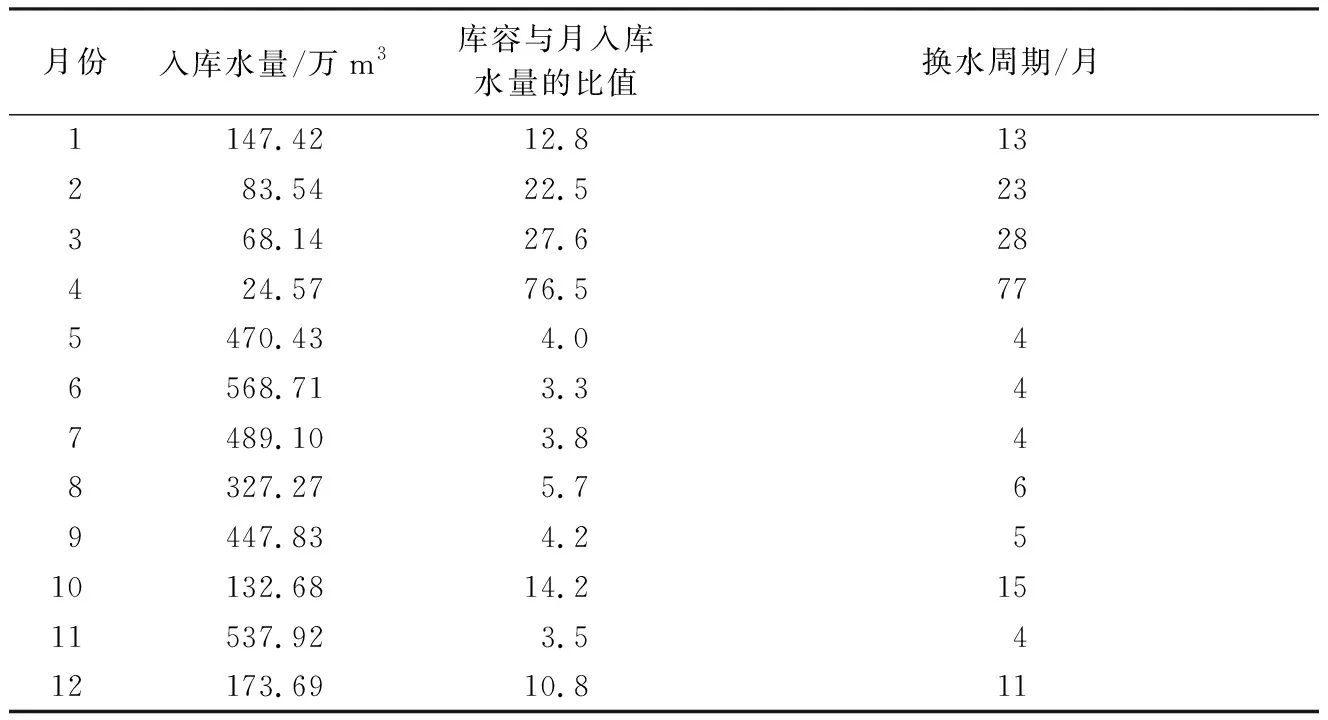

径流系数取用珠江流域径流系数多年均值0.52。从表1可以看出,5—9月以及11月换水周期较短,平均换水周期约4个月,1—4月及12月换水周期长,平均换水周期在30个月左右,是5—9月换水周期的8倍。

表1 那降水库水文数据

2.2 含水率分布

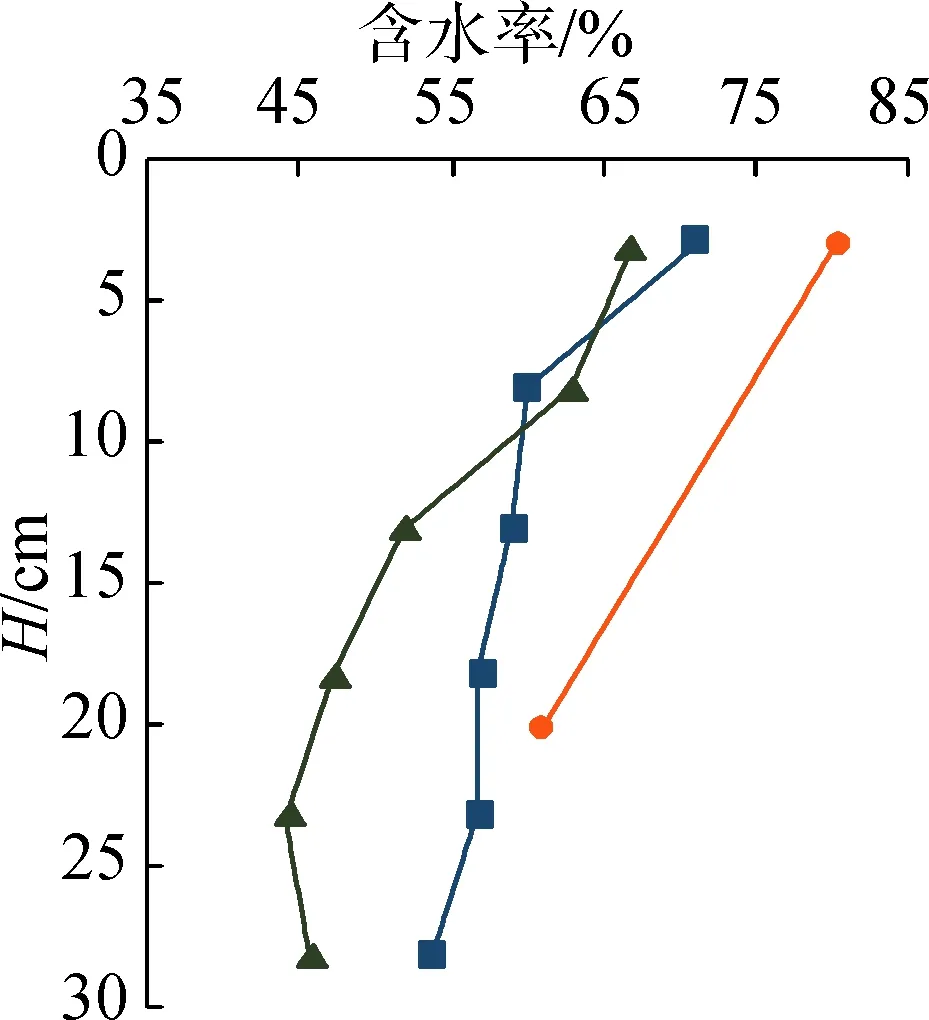

含水率反映底泥的疏松情况,直接影响底泥的再悬浮程度。底泥的再悬浮是营养盐在底泥与上覆水之间重新分配的重要途径,能促进沉积物中磷的释放[17]。除此之外,含水率的高低还会影响各形态磷含量变化速率,且含水率越高变化越快,这主要与底泥-间隙水之间的磷浓度梯度有关[18]。不同含水率的底泥具有不同的形态:85%以上含水率的底泥呈流态,65%~85%呈塑态,低于60%呈固态。那降水库3个采样点处底泥的含水率测定结果表明表层底泥的含水率均不高于85%(图2,图中H为底泥厚度),说明底泥在不受干扰的情况下不轻易与上覆水交混。8月3个采样点的底泥含水率的平均值分别为63.1%、61.8%和62.6%,水平相近,而12月3个采样点的底泥含水率的平均值分别为59.7%、53.1%和70.7%,差异性相对较大,但整体都处于40%~70%的变化范围内。各层采样深度处的底泥含水率在两个时间点的测值波动较大,稳定性差。整体而言,那降水库3个采样点表层底泥含水率的变化并不大,都在70%左右,且含水率随深度的增加呈现明显的降低趋势。

(a) 8月25日采样 (b) 12月19日采样

2.3 总氮、总磷分布

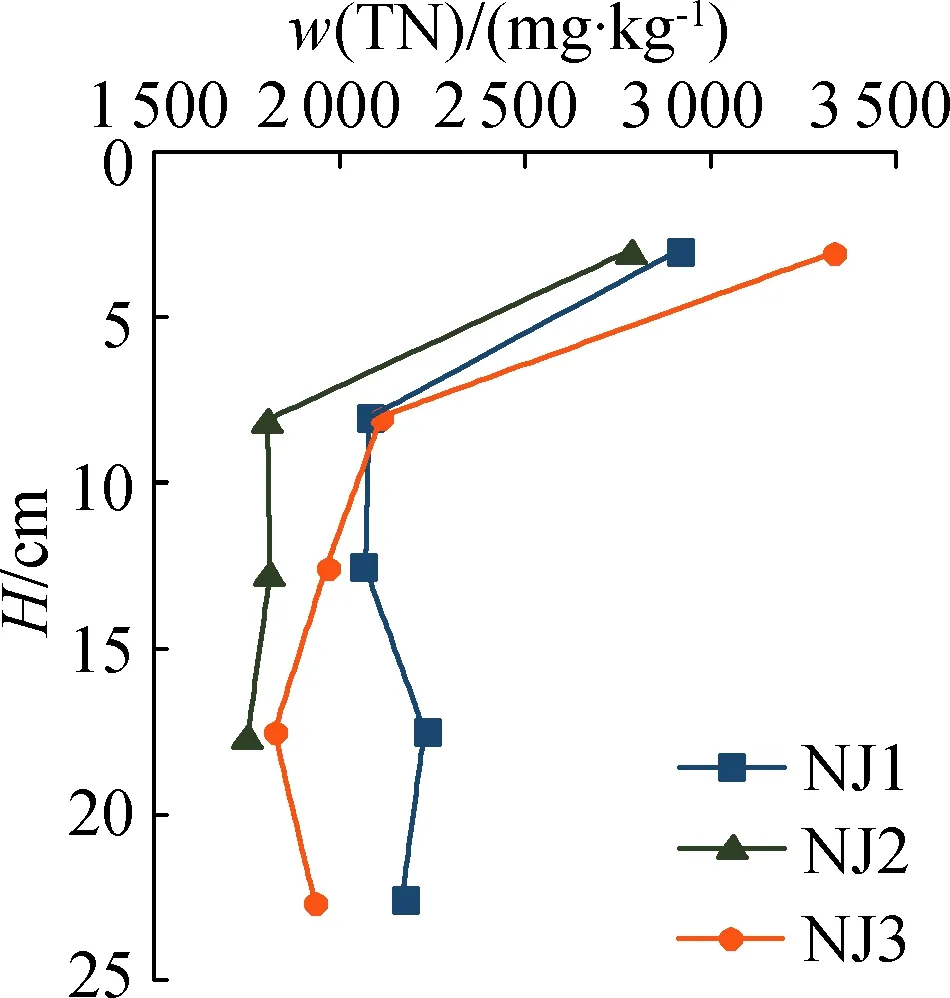

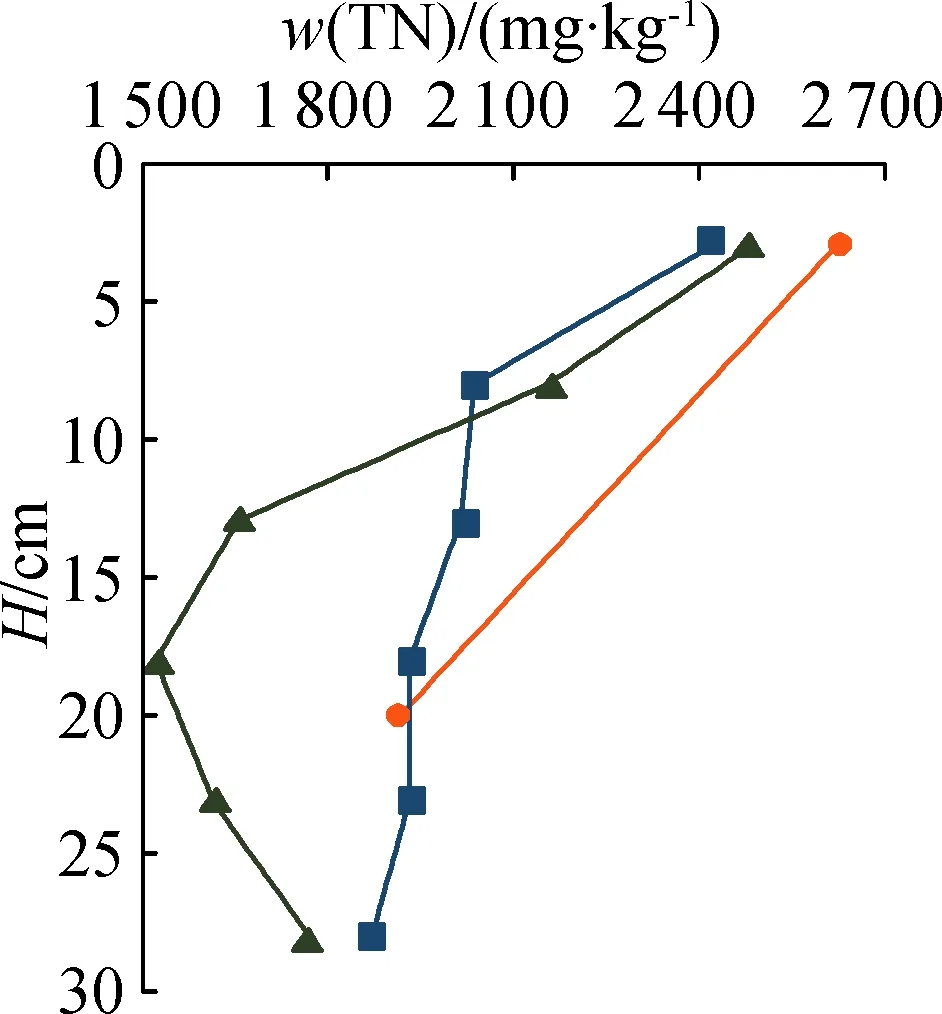

图3为那降水库底泥总氮垂向分布图,3个采样点底泥总氮的平均质量比分别为2 297 mg/kg、2 037 mg/kg 和2 230 mg/kg。由图3可知,就表层底泥而言,NJ3处的总氮质量比总是最大,且在8月的优势更明显;垂直方向上,3个采样点在8月和12月的变化趋势大致相同,表层底泥总氮的质量比随深度增加持续降低,区别在于8月的降低幅度更大,但中下层几乎稳定不变。8月和12月总氮的平均质量比分别为2 199 mg/kg和1 994 mg/kg,即12月总氮质量比略低于8月。

(a) 8月25日采样 (b) 12月19日采样

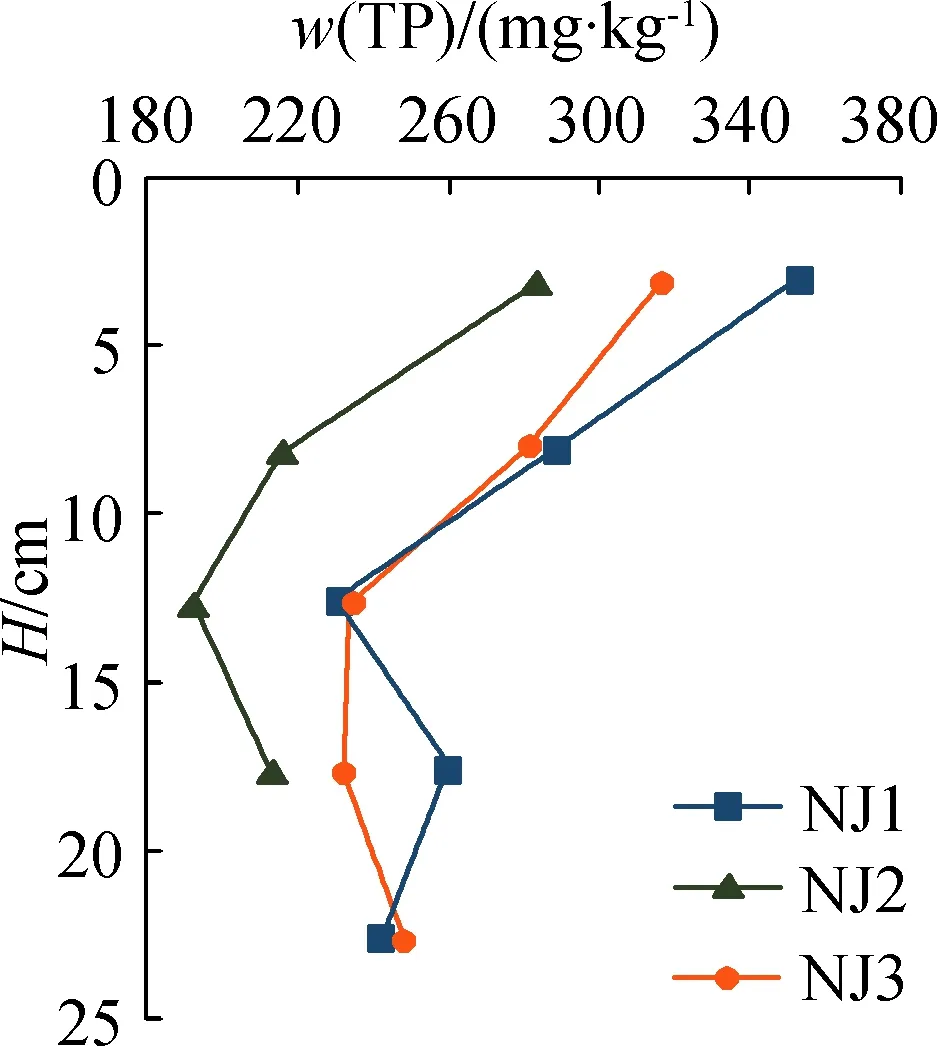

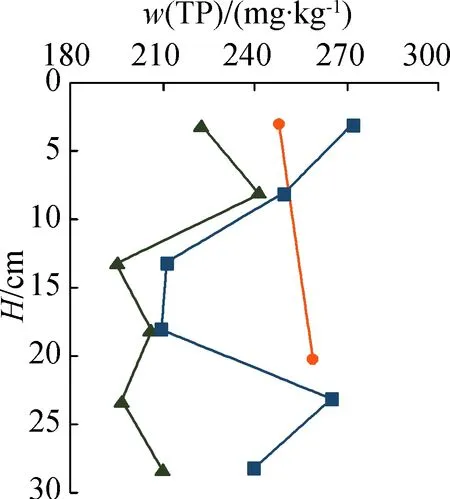

磷一般以无机盐的形式储存在底泥中[8]。图4为那降水库底泥总磷垂向分布图,3个采样点底泥总磷的平均质量比分别为275 mg/kg、226 mg/kg和262 mg/kg。由图4可知,3个采样点NJ1表层底泥的总磷质量比最高,NJ2最低,NJ1和NJ3的差距不大,但NJ2与另外两点的差距较为明显,与总氮的分布类似。8月总磷质量比的垂直变化趋势与同月总氮质量比的变化类似,但12月上下层底泥无明显差距。8月和12月总磷的平均质量比分别为256 mg/kg和230 mg/kg,即12月总磷质量比也略低于8月。

(a) 8月25日采样

(b) 12月19日采样

图4那降水库底泥总磷分布

2.4 总有机碳、有机质分布

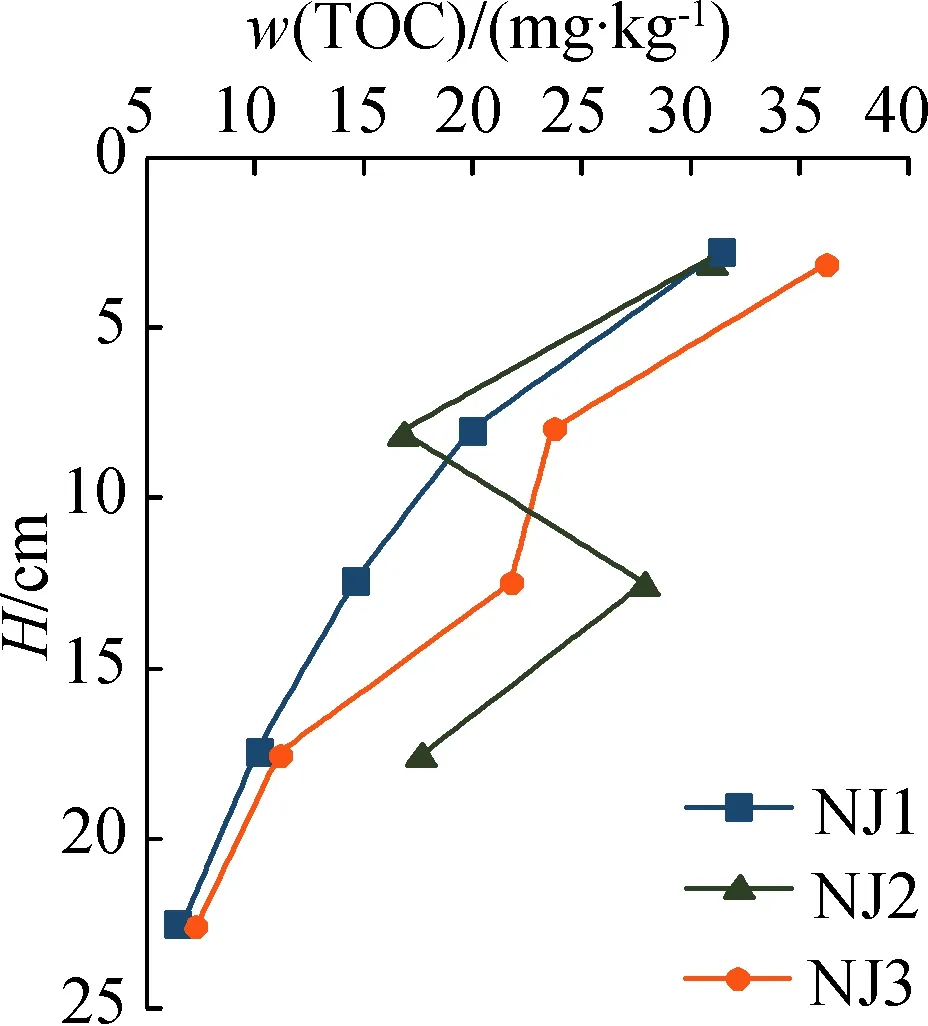

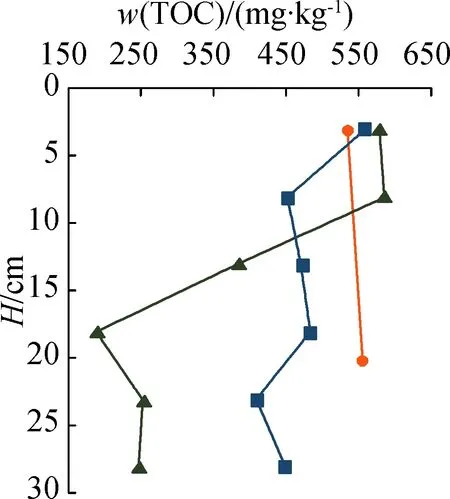

有机碳往往能直接反映生物量的多少,也能间接预测有机质含量的高低。就8月而言,测点NJ1和NJ3处总有机碳的质量比变化呈现随深度的增加而降低的相似趋势(图5),而NJ2先降后升再降;12月的分布变化则相对复杂,NJ2处总有机碳总体随深度增加而降低,且在中下层下降幅度最大,另外两个测点处在垂直方向上变化不明显。8月和12月总有机碳的平均质量比分别为20 mg/kg和442 mg/kg,即12月总有机碳质量比也明显高于8月。

(a) 8月25日采样

(b) 12月19日采样

图5那降水库底泥总有机碳分布

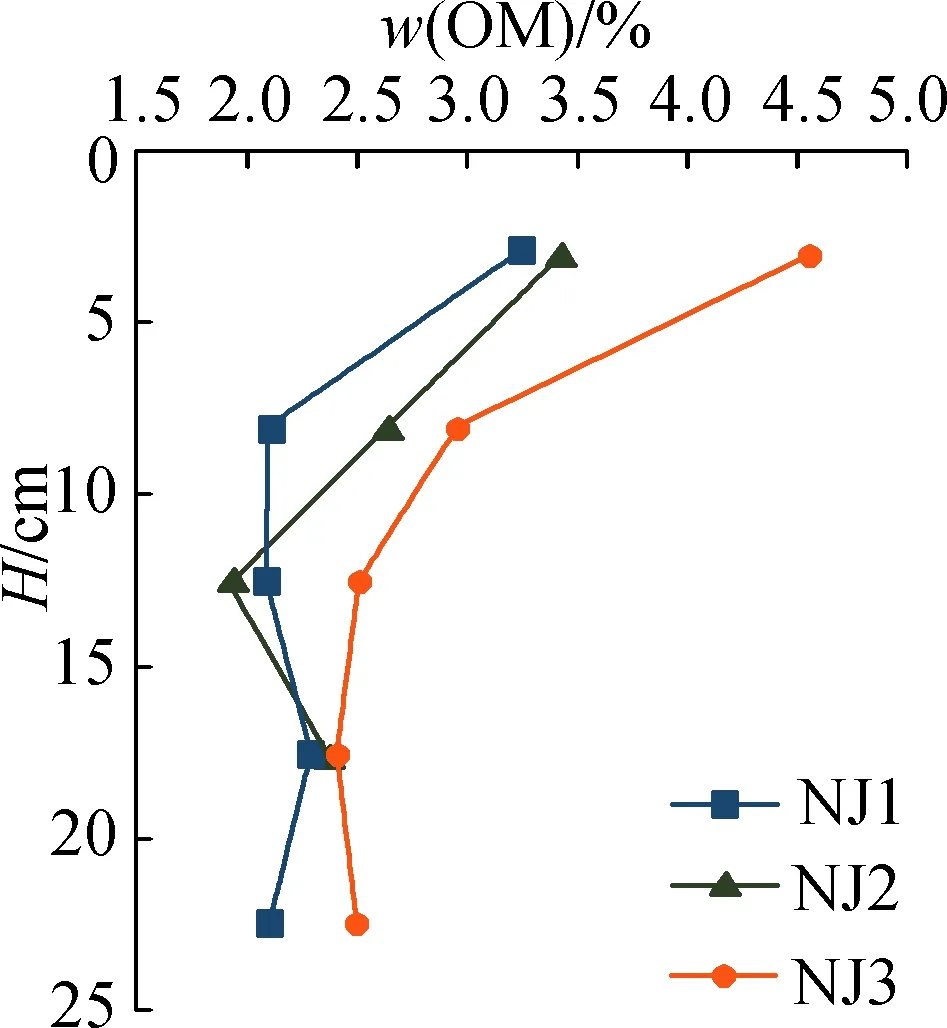

有机质作为底泥的重要组成部分,能够有效反映有机营养程度[19],并且有机结合态也是氮、磷在底泥中的一种重要的赋存形式。图6为那降水库底泥有机质垂向分布图,3个采样点底泥有机质的平均质量分数分别为2.4%、2.6%和3.0%。8月和12月有机质的平均质量分数分别为2.7%和3.3%,冬季有机质质量分数高于夏季。

(a) 8月25日采样

(b) 12月19日采样

图6那降水库底泥有机质分布

3 讨 论

3.1 底泥氮、磷与有机质分布特征

那降水库底泥氮、磷及有机质的垂向分布特征相似,大都呈现随深度的增加而逐渐降低的趋势,这与水库底泥表层累积效应及深层厌氧环境有关,但是支流段(NJ2测点处)的有机质分布变化有所差异,呈现出表层氮、磷及有机质含量最高,中下层突降的规律,这是因为NJ2测点处狭长流速大、水力停留时间短均导致营养物质难以累积,轻质物质向下层的迁移受阻,只有少部分密度大的沉积物累积在底泥表层。坝前段(NJ1测点处)水深最大,是各支流最终的汇集点,营养物质的富集累积程度高,所以该处氮、磷质量比最高;干流段(NJ3测点处)的氮、磷质量比也很高,这主要与其周边桉树种植密度大有关,缓慢的流速也为物质在此处的沉降提供了很好的水力条件。

农必昌等[20]对广西4个林场的桉树造林区施肥与林区水体富营养化的研究发现,桉树林区对氮肥的极大需求以及整地施肥方法都会造成林区水体营养过剩。那降水库周边桉树林区所施用的化肥主要有尿素、氮磷复合肥等,氮、磷、钾质量分数均超过30%。多数林区管理处的施肥时间集中,一年一次,量多频次低,造成大部分营养物质难以被桉树利用而流失进入土壤。营养物质进入水库的途径主要有以下两种:一是夏季降雨频率高、强度大,导致人工培育时所累积在水库周边土壤中的肥料随泥土冲刷直接进入水库;二是肥料在降雨的作用下加速入渗地下水,经水力传导间接进入水库。除此之外,秋冬季节覆盖在地表的桉树落叶能够有效地截留肥料中的营养物质,加之季节更替导致库区自身的水文水动力条件变化,这些因素均可能造成夏季水库底泥氮、磷含量略高于冬季。然而,底泥有机质含量的季节性变化却与氮、磷相反,8—12月经历秋季,桉树落叶积累,形成沉积物,随着雨水径流进入水库,随后通过沉降作用到达水库底部;较长的换水周期也使得底泥表层的累积效应更加显著,以致有机物含量增大。

3.2 季节性水温分层对底泥氮、磷及有机质分布的影响

水深大于10 m的水库易形成显著的水温分层现象[21-22],那降水库水深超过20 m,是典型的深水型水库。8月那降水库正处于水温分层时期,水温分层结构一旦形成将长期稳定,上层水体水温较高,密度较小,而下层水体温度较低,密度较大,因此上下层水体之间的交换受阻,导致下层水体及底泥中的溶解氧无法得到补足,下层水体与底泥形成缺氧或是厌氧环境[23-24]。与此同时,夏季高温加快藻类生长,消耗大量溶解氧,下层水体及底泥的缺氧乃至厌氧状态加剧,导致磷从沉积物中释放。但稳定的水温分层结构抑制了磷向上层水体扩散,依旧聚集在水库的泥水交界面处,直至水温分层结构在秋冬季节失去稳定,上下层水温逐渐趋于相等,各水层的物理化学特性趋于均一。在水力诱导下,表层底泥与上覆水进行物质交换,营养物质进入水体。因此表层底泥的营养物质减少,但水体内源污染风险加剧。

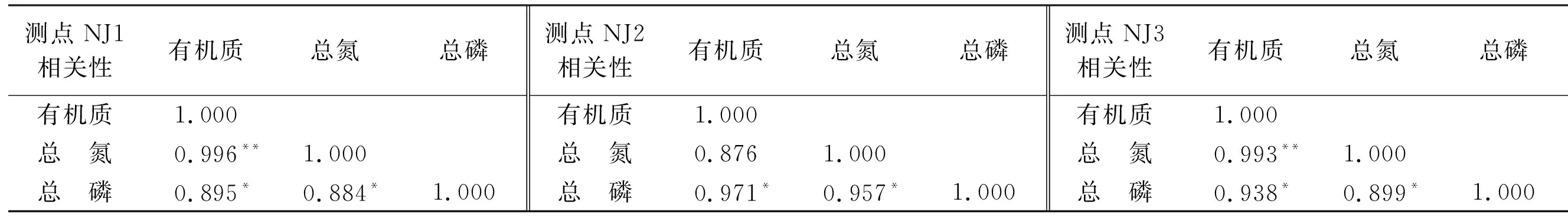

表2 那降水库夏季(8月)各测点底泥总氮、总磷与有机质三者的相关系数

注:**在p=0.01(双尾),相关性显著;*在p=0.05(双尾),相关性显著。表3同。

表3 那降水库冬季(12月)各测点底泥总氮、总磷与有机质三者的相关系数

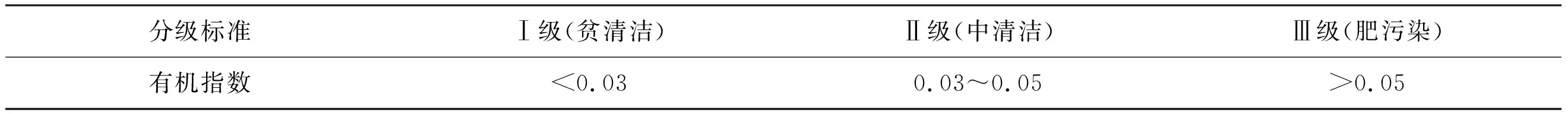

表4 底泥肥力评价分级标准

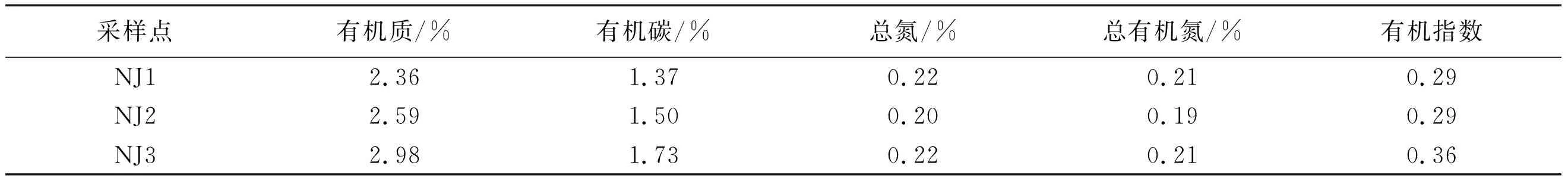

表5 那降水库底泥中有机碳、有机氮质量分数和有机指数

3.3 总氮、总磷与有机质的相关关系

表2和表3分别为8月和12月那降水库各测点底泥总氮、总磷与有机质三者的相关关系,结果表明,8月总氮、总磷与有机质之间存在明显的正相关关系,表明底泥中的氮、磷主要以有机物的形式存在,营养物质主要来自林区肥料。桉树的高产伴随人工施肥频率的加大,肥料中含有大量难生物降解的含氮含磷有机物,长时间累积在林区地表,在夏季高强度、高频率的降雨作用下,大部分以地表径流形式直接进入水库,小部分渗入地表水经水力传导间接进入水库;而在冬季,除支流段(NJ2测点)总氮与有机质的相关性明显较高之外,大多数数据表现出较低的相关水平(因天气因素NJ3测点采集测定的数据量较少而缺乏代表性,不作为参考),说明支流段含氮有机物的存量依旧不少,这主要与支流段的环境特征接近河道有关,有机氮被分解后随水流迁移,测点NJ2处剩余的氮仍以有机物形式为主。12月总氮、总磷与有机质三者的相关关系说明两种情况:一是秋冬季节水库底泥中的有机质主要来自进入水库的桉树凋落物,凋落物大部分为腐殖质,主要成分为有机碳,有机氮和有机磷极少;二是在底部缺氧或厌氧条件下,原储存在底泥中的有机氮和有机磷被分解成无机盐,在水温分层结构失稳后迁移至上部水体。

3.4 底泥肥力状况评价

参照王书锦等[25]对洱海流域入湖河口湿地沉积物的污染风险评价,采用有机指数法对那降水库底泥肥力状况进行评价。底泥有机指数等于有机质质量分数和有机氮质量分数的乘积。表4为借鉴巢湖底泥肥力的评价分级标准所制定的适用于那降水库的底泥肥力评价分级标准。表5为实测那降水库底泥中有机碳、有机氮质量分数和有机指数,其中各测点有机质以及总氮质量分数为各测点深度方向质量分数的平均值。由表4、5可知,那降水库的底泥有机指数远大于0.05,属于Ⅲ级肥污染状态,内源污染负荷超高,水体自身生产力旺盛,富营养化风险以及环境污染物风险上升。

Molinero等[26]基于小型溪流区桉树人工林对有机质营养物含量的影响研究发现,相比于桤木和橡树,桉树的树叶长且重,更容易被保留在底泥中,对迁移性有机质的贡献较少,并且在各种凋落物中,花朵和果实为主要的营养物载体。在广西地区,除了桉树外,杂交相思、马尾松和由灰木莲、米老排、火力楠与杉木等组成的混交林也普遍存在,然而杨钙仁等[27]对各林区树种凋落物的淋溶试验结果表明,桉树凋落物各组分氮的淋溶速率和淋溶累积量均显著大于其他树种,且桉树凋落叶255 d淋溶累积量(8 623.1 mg/kg)分别是杂交相思、马尾松凋落叶的3.51和4.05倍,是混交林中凋落叶的3.80倍。可见,桉树对于林区水体氮、磷及有机质的贡献更为显著,是林区水库底泥肥污染的重要原因之一,对桉树人工林的凋落物进行针对性拦截收集,有利于保障饮用水水源地安全。

4 结论及建议

a. 桉树人工林区的那降水库底泥氮、磷的分布特征相似:多数情况下氮、磷含量随着深度的加深而降低;8月底泥氮、磷平均质量比分别为2 199 mg/kg和256 mg/kg,均略高于12月底泥氮、磷平均质量比(1 994 mg/kg和230 mg/kg)。

b. 桉树培育期施用的肥料是底泥氮、磷的重要来源,农药及砍伐后的残枝落叶是底泥有机质的主要成分;那降水库的底泥有机指数远大于0.05,属于Ⅲ级肥污染状态。

c. 为保障那降水库的饮用水水源,应调节桉树的栽种和砍伐周期,并合理使用肥料和农药,少量多次,及时清理砍伐后的残枝落叶。可在水库周边设置拦截设施,对水库定期清淤。