视网膜和视网膜色素上皮联合错构瘤

2018-09-27王文吉

王文吉

1973 年由Gass[1]首先报道的视网膜和视网膜色素上皮联合错构瘤(combined hamartoma of the retina and retinal pigment epithelium, CHRRPE)是先天性良性视网膜肿瘤。本病少见,多见于儿童,单眼发病。常是单个病变,病情稳定,较少变化。不过Font等[2]报道的50例病例中,有2例在随访中病变明显增大,其中1例因此疑为恶性黑色素瘤而摘除眼球。通常不伴身体他处异常,但少数病例可伴有Ⅱ型或Ⅰ型神经纤维瘤病[3]。Yassin等[4]认为,双眼患者应重点检查神经系统以排除神经纤维瘤病。

1 症状

症状主要有无痛性视力下降、斜视或者全无症状,这主要取决于病变部位。病变位于黄斑、乳斑束或视盘时,早期即有视力下降。Shields等[5]指出,因黄斑病变导致的视力损害,严重时可低至数指或手动,周边病变则可能全无症状,或仅有局部视野缺损。

CHRRPE好发于后极部视网膜。Shields等[5]分析77例CHRRPE的资料显示,肿瘤位于视盘附近最多(占76%),黄斑其次(占17%), 中周部视网膜最少(占7%)。肿瘤由视网膜色素上皮、胶质细胞及血管3种成分构成。3种不同成分使瘤体具有3种颜色:黑色为增生的色素上皮,白色代表神经胶质细胞或视网膜表面膜,红色为增生的血管。同时具备3种色彩是区分本病与其他视网膜病变的要点。但如果其中的1或2种成分占据了主导地位,可使肿瘤的颜色与结构发生改变,变得难以与其他疾病相鉴别。如色素上皮占上风时,黑色隆起的病变可似色素痣或脉络膜黑色素瘤;白色病变占主导时,产生的白瞳症会被疑及视网膜母细胞瘤;而血管丰富时可误诊为视网膜血管瘤。曾有将本病误诊为脉络膜黑色素瘤或视网膜母细胞瘤而摘除眼球的病例。不过如仔细辨别,总能找到3种不同成分的存在而确定其诊断。

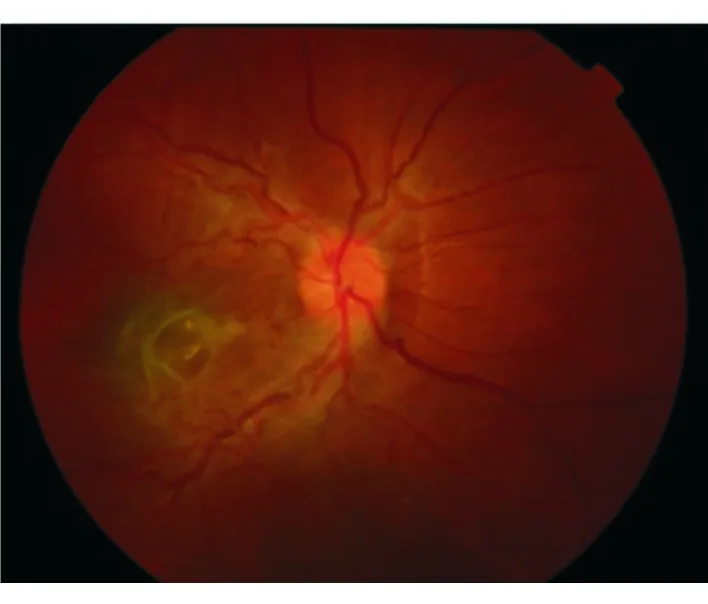

CHRRPE主要累及视网膜色素上皮、视网膜及瘤体表面的玻璃体,形成灰黑或黑色轻度隆起的病变。平均直径为7.6 mm,厚度为1.9 mm[5]。瘤体表面常有视网膜前膜,前膜的收缩将视网膜大血管拉直,并拉向肿瘤的中心。牵拉也常伴随着视网膜条纹或皱褶。大血管间的分支小血管或肿瘤血管也因受前膜牵拉导致扩张,行程扭曲,黄斑可能受牵拉而移位或出现黄斑孔[6]。同样,由于前膜的牵拉使血管渗漏而致黄斑囊样水肿、视网膜浅脱离、出血或硬性渗出;玻璃体积血、获得性视网膜劈裂等也有发生,但极少见[7]。周边部肿瘤纤维膜的牵引可致视盘移位。肿瘤外围视网膜的缺血改变可能产生视网膜新生血管或脉络膜新生血管膜[8-9],不过少见。Chae等[10]报道1例由于前膜在黄斑的牵拉使黄斑色素上皮层不能与视感细胞接触,影响了色素上皮细胞的吞噬功能导致脂褐素沉积,在黄斑下形成卵黄样物质。玻璃体除与肿瘤表面有膜样联系外,本身清晰,无炎症现象。脉络膜通常不受累(图1)。

图1. 黄斑区CHRRPE眼底彩照

2 组织病理学改变

病变处视网膜或视盘增厚,可见发育不良的胶质及血管。原来单层的视网膜色素上皮细胞增生成多层,并呈柱状、条状或片状侵入其上的肿瘤中形成斑驳状色素斑点。视网膜表面纤维胶质增生,收缩后将肿瘤血管及视网膜血管拉向肿瘤中心并形成视网膜皱褶或条纹[1]。

3 相关检查的特征

根据患者年龄、病变部位及独特的眼底表现,大多数病例仅凭临床资料即可诊断。影像学检查,尤其是光学相干层析成像(optical coherence tomography, OCT)更能清晰地说明肿瘤的部位与结构变化,进一步确诊并排除其他相似疾病。

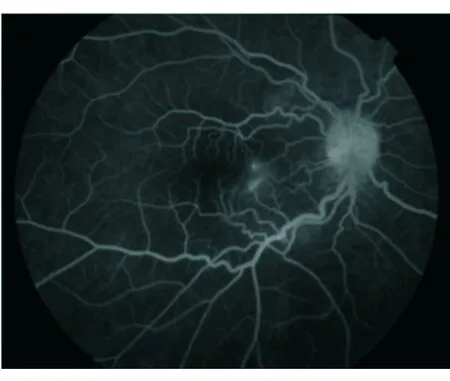

3.1 荧光素眼底血管造影(fundus fluorescein angiography, FFA) 早期,因增生的色素上皮遮蔽,显示弱荧光;中期,可见肿瘤内微血管瘤及扭曲的细小血管,呈现针尖样、点状强荧光;后期,因血管渗漏,整个病变呈弥漫性染色[11]。病变外的血管无渗漏(图2)。

图2. 图1患者眼底病变的FFA图像

3.2 超声检查 可因肿瘤低平而不显示;如显示,病变呈板块状增厚,伴或不伴有视网膜前膜,但无脉络膜凹陷或巩膜外生长。

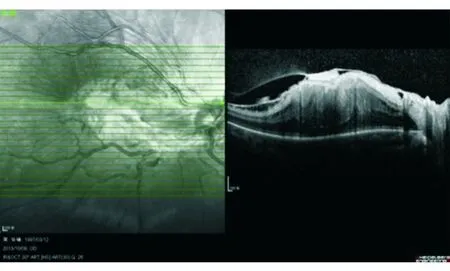

3.3 频域OCT 频域OCT(spectral-domain OCT,SD-OCT) 最具诊断价值,其表现为病变处视网膜增厚,可呈波浪状或伴皱襞。视网膜内结构紊乱呈高反射,其后则为低反射的暗区。视网膜前膜常见。Shields 等[12]报道的11 例OCT检查发现几乎每例都有显著的视网膜前膜及由膜收缩导致的视网膜皱襞或条纹。微小的视网膜皱襞在视网膜内表面呈锯齿状突起。病变外视网膜正常(图3)。OCT不仅用于确定诊断及鉴别诊断,在手术治疗上,亦有重要参考价值。如视网膜结构尚好,牵拉的视网膜前膜与视网膜间存在间隙,提示手术可能较为容易且术后视力提高的可能性大;否则手术无价值且会导致并发症。

图3. 图1患者眼底病变的OCT图像

3.4 光学相干断层扫描血管造影术 Chae等[10]报道了首例错构瘤的光学相干断层扫描血管造影术(optical coherence tomography angiography, OCTA) 检查。OCTA能分解并清晰地显示血流信号紊乱的瘤内血管网,并见到前膜牵拉对血管产生的影响和黄斑无血管区因牵拉而变形。尤其当增厚的胶质遮蔽了血管使其无法在检眼镜(眼底镜)下见到时,OCTA能确定并勾画出增生及紊乱的肿瘤内血管。OCTA的无创性及对不适宜做FFA的患者更显示出它独有的优点。

4 鉴别诊断

在我们的经验中,本病曾被误诊为黄斑前膜、犬弓蛔虫病及永存胚胎性血管(persistent fetal vasculature,PFV )。至于脉络膜黑色素瘤与痣,在OCT 广泛使用的今天,误诊的可能性很小。

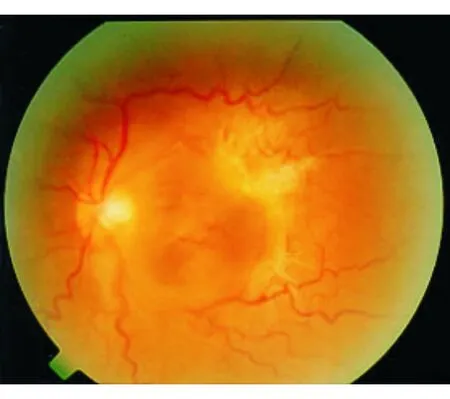

4.1 黄斑前膜 色素少、颜色淡、隆起低的CHRRPE可能与黄斑前膜相混淆。鉴别在于特发性黄斑前膜好发于老年人,多伴玻璃体后脱离,缺乏黑色素而呈白色,无实质隆起;黄斑视网膜血管受前膜牵拉可改变走向并扭曲,但无血管增生(图4)。另一方面,儿童黄斑前膜很少见;如有,常继发于外伤或葡萄膜炎症[13],相应的病史与检查可作鉴别。特发性黄斑前膜的OCT显示为伴玻璃体后脱离,病变处视网膜虽增厚并因前膜的收缩而出现视网膜表面波纹或皱褶,但视网膜内的分层结构多数仍可辨别,无错构瘤中的瘤内结构紊乱呈高反射,后方出现低反射等特点。两者处理上也有差异,黄斑前膜如影响视力,多采用玻璃体手术剥膜,CHRRPE多以观察为主。

图4. 特发性黄斑前膜眼底彩照

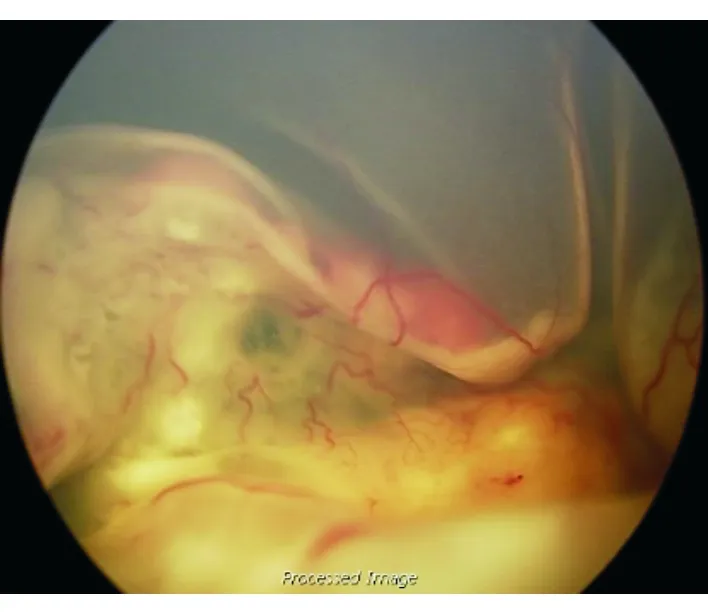

4.2 犬弓蛔虫病 好发于儿童、单眼患病等特点与本病相似,不过常有宠物接触史或生食食物史。前房、玻璃体的炎症反应是主要的鉴别点。虽有25%的病例表现为后极隆起的肉芽肿[14-15],OCT亦显示病变部位的视网膜结构紊乱,但病变表面有明显的炎性玻璃体条索附着且与视盘或黄斑联系是其特点(图5),不表现为单纯的视网膜前膜。CHRRPE中较少出现渗出、牵拉或孔源性视网膜脱离,犬弓蛔虫病中则较多见。活动性病变病情变化多,不像CHRRPE呈稳定状态。血清,特别是房水、玻璃体液中,抗犬弓蛔虫抗体阳性 (Goldmann-Witmer coefficient>3)[16]或PCR发现犬弓蛔虫DNA可确诊。

4.3 PFV PFV是出身即有的先天发育异常,出生后不久就被发现。绝大多数单眼发病,常伴小眼球。前部病变局限在前节,不至与本病混淆,但后部或前后联合病变常有视网膜牵拉或皱襞,个别情况下会导致误诊。PFV产生的视网膜皱襞粗大,成镰刀状;从视盘向前延伸,直到视网膜周边部及晶状体后方;皱襞颜色与附近视网膜一致,上有随行的视网膜血管。CHRRPE是后极视网膜上灰黑色局限性的扁平隆起,极少延伸到周边。病灶视网膜表面仅有小皱襞或条纹,伴扭曲小血管及视网膜前膜。B 超亦可证实PFV表现为连接视盘与晶状体后方的视网膜皱襞或残留的玻璃体动脉影(图6)。

图5. 犬弓蛔虫病眼底彩照

图6. B超示PFV视网膜皱襞

4.4 脉络膜色素痣或黑色素瘤 脉络膜色素痣在我国少见,其为脉络膜内黑色略微隆起的病变,表面常有玻璃疣。它的OCT显示为脉络膜内的病变,病变上方的视网膜可有变性、变薄、囊样变或感光细胞层变薄或消失[17]。脉络膜黑色素瘤常表现为拱形,如突破玻璃膜生长则成蘑菇状,不像CHRRPE为扁平隆起。OCT或增强深部成像OCT(EDI-OCT)均显示脉络膜色素痣或黑色素瘤病变在脉络膜内,除局部病变上方的视网膜可有囊样水肿或视网膜脱离外,其余视网膜结构基本正常。

4.5 视网膜母细胞瘤 1/4~1/3的患者双眼患病。本病为白色肿瘤,而CHRRPE为灰黑色。视网膜母细胞瘤可有增粗、扭曲的视网膜供养血管进入瘤内,CHRRPE表面有扭曲的异常血管或被拉直的血管。CHRRPE有视网膜前膜,而视网膜母细胞瘤无。外生型视网膜母细胞瘤表面视网膜光滑,可伴渗出性视网膜脱离及视网膜下种植瘤(图7);内生型呈雪球样,常伴玻璃体内白色种植瘤。B超及CT显示,视网膜母细胞瘤80%有钙化,CHRRPE则极为少见。在病情发展上,CHRRPE稳定,视网膜母细胞瘤进展快速。

图7. 外生型视网膜母细胞瘤眼底彩照

4.6 其他 文献上列出的鉴别诊断尚有牵牛花综合征、黑色素细胞瘤(melanocytoma)、先天性单纯色素上皮错构瘤(congenital simple hamartoma of the retinal pigment epithelium)、色素上皮细胞腺瘤或腺癌(retinal pigment epithelium adenoma or adenocarcinoma)以及视网膜星形细胞瘤(astrocytoma)等。

5 治疗

年幼儿童患者,若能及早进行弱视治疗,可能提高视力。大部分病例因病变稳定,只需定期观察。虽有玻璃体手术剥除前膜后视力提高的报道[18-20],但对此手术仍存在争议。因前膜在不同程度上是视网膜病变的一部分,剥膜很可能伤及视网膜神经纤维甚至更深的组织,并且会引起出血,故应慎重考虑[7,21-22]。对近期出现视力进行性下降(可能是由于前膜的进一步收缩导致视网膜血管扭曲加重,渗漏增加,且经FFA检查证实),OCT显示前膜与视网膜间存有间隙的患者;或者视盘及其邻近肿瘤的前膜延伸到黄斑区,而黄斑本身并无肿瘤的患者,进行剥膜手术后视力可能提高[23]。对这类情况的患者,可考虑玻璃体手术并剥除前膜。也有学者[24]认为,儿童早期手术,术后并进行积极的弱视遮盖治疗可能提高视力。但对这一观点还有待更多的病例来证实。此外,对于并发脉络膜新生血管膜的患者,玻璃体内注射抗血管内皮生长因子(VEGF)是首选治疗方法。病变如位于黄斑外,亦可进行激光治疗。伴有不吸收的玻璃体积血时可行玻璃体手术。

志谢:本文CHRRPE照片由我院眼科叶晓峰医师提供,特此志谢。