高通量作物表型监测:育种和精准农业发展的加速器

2018-09-22郭庆华杨维才吴芳芳庞树鑫金时超王秀杰

郭庆华 杨维才 吴芳芳 庞树鑫 金时超 陈 凡 王秀杰

1 中国科学院植物研究所 北京 100093 2 中国科学院遗传与发育生物学研究所 北京 100101

1 高通量表型监测意义及国内外研究现状

1.1 科技增产,保障粮食安全

作为世界上的农业大国,持续推动农业科技进步和保障粮食安全对于我国的国计民生具有重要意义,同时也是我国社会经济发展的重大战略需求。虽然目前我国粮食产量持续稳健增长,但由于耕地的持续减少和人口增长,预计到 2020 年,我国仍将面临约 2 000 亿斤的粮食缺口。“十三五”规划建议提出“藏粮于技”,通过绿色增产技术来提高粮食产能,加快推进农业新品种新技术的开发和应用,走中国特色的新型农业现代化道路。“分子模块设计育种创新体系”通过分子模块的解析、耦合,有目标地进行全基因组水平多模块优化组装,为当前育种产量和品质双提升提供了最新的解决方案[1,2]。“表型为王,基因为后”是表型相关领域的学者常挂在嘴边的一句话。对于育种和农业管理而言,表型分析是理解基因功能及环境效应的关键环节。在育种的整个进程中,表型监测不仅可对育种前期的室内种质筛选进行指导,而且能在后期推广种植中对品种的田间表现进行评估。因此,高通量表型监测能够加速整个育种进程,并为精准农业监测中的资源调控和管理策略制定提供重要的数据支撑[3]。

1.2 作物表型监测发展现状

表型监测平台通过搭载不同类型的传感器,能够在短时间内获取多源遥感数据,为通量化地实现表型测量提供了可能[4,5]。依据所处的工作环境,表型平台可分为室内固定平台和室外移动平台。其中室内固定平台具有精度高、重复性强、不受外界干扰等优点。当前,室内固定平台根据工作时目标作物和传感器的运动状态,可分为“plant-to-sensor”(作物移动型)和“sensor-toplant”(传感器移动型)工作方式。

“plant-to-sensor”指的是传感器保持位置固定,目标作物通过传送带等运输平台进入到工作区,传感器对不同批次进入的目标作物进行数据采集和分析。当前,国外研发的此类平台比较成熟,主要出现在法国、德国、比利时、荷兰、澳大利亚等国家。其中,比利时 CropDesign 公司设计出国际上第一套表型平台——TraitMill;德国 Lemna Tec 公司的室内平台能全自动、高通量和全生育期地获取表型结构参数、生理参数以及进行环境胁迫等分析;法国农业科学研究院建立了适用于小型植物的 Phenoscope①https://phenoscope.versailles.inra.fr/.和 PHENOPSIS②http://bioweb.supagro.inra.fr/phenopsis/InfoBDD.php.表型平台;类似的整合基因性状和表型性状的研究平台还有荷兰 KeyGene 公司研发的 PhenoFab③http://www.phenofab.com/.平台,以及澳大利亚的 PlantScan 表型平台。相比之下,国内表型平台起步晚,发展相对滞后。以华中农业大学为代表的科研团队研发了断层扫描仪和数字化考种机用于获取单株水稻的株高、分蘖等结构信息和收获后的种子性状[6]。综上,“plant-to-sensor”类型的平台整体上比较成熟,这主要得益于此类平台单次作业的样本量少,环境均一,难度较低。然而,“plant-to-sensor”方式整体效率较低,且容易对成熟期和易断折倒伏的作物带来影响,造成监测中的误差以及作物本身的损毁。更为重要的原因是,很多重要的农艺性状只有当作物种植在真实环境下的群体中才会表现出来。因此,实现作物固定大田种植模式下的数据获取显得尤为必要。

“sensor-to-plant”室内表型平台通过移动传感器到目标作物区域,进行图像采集等信息获取。这种扫描作业方式保持了作物位置的固定,对作物的真实生长干扰少,传感器移动的灵活性大,工作效率高,成为当前表型平台研发的主要方向。但是,传感器在移动过程中实时采集群体数据并实现高通量的表型参数提取,这无论是对于硬件集成还是软件开发都是巨大的挑战。

2 自主研发作物表型监测系统―Crop 3D

2.1 室内固定监测平台

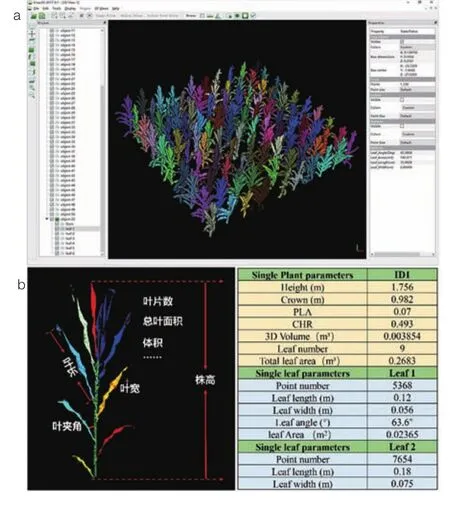

Crop 3D 作为国内首套高通量作物三维表型监测系统,2014 年由中国科学院植物研究所研发,包括室内固定平台、室外移动监测平台、无人机监测平台,以及在建的田间大型固定监测平台[7]。室内平台集成了激光雷达、高分辨率相机、多光谱和热成像仪 4 种传感器,采用“sensor-to-plant”的工作方式 240 s 可完成框架内 20 m2面积的作物扫描(图1a)。其中,激光雷达获取的点云数据能够提供毫米级精度的表型结构信息,在作物叶倾角、叶面积密度、叶面积指数、作物三维体积等三维结构参数提取方面有不可比拟的优势;高分影像提供了群体水平完整的冠层覆盖信息,为作物三维重建时提供了丰富的纹理信息;高光谱图像通过拼接、校正、匀色等处理,提供了高空间分辨率的植被指数,可应用于作物长势、作物生理状态评估;热成像仪提供了作物冠层温度的全天候监测,可实时地反映作物在生长胁迫下的生理状态。为了实现不同温室环境内的数据采集,研发的小型室内移动搭载平台将固定式搭载平台的传感器模块进行移植,可跨温室作业,更加灵活轻便(图1b)。

图1 Crop 3D表型监测系统

图2 Crop 3D 软件系统

为了便于多源数据分析,Crop 3D 软件模块集成了基于激光雷达点云数据的单株分割和枝叶分离算法,实现了群体到单株,单株到叶片多个水平表型结构参数的自动化、高通量提取(如冠层覆盖度、冠层高度模型、株高、叶倾角等)(图2)。此外,软件模块还包括点云和影像数据融合、植被指数提取以及温度分析等功能,为植物表型和生理生态等研究提供了充分、全面的支持。

2.2 室外表型监测平台

2.2.1 车载及背包式移动监测平台

作物的通量表型监测在控制条件下易于实现,在田间则面临着环境因素互作、高密度种植等难点。鉴于田间监控的尺度和精度问题,车载平台成为首选。在 Crop 3D平台系统中,以遥控的智能移动小车(unmanned ground vehicle,UGV)搭载激光雷达实现作物冠层三维数据的快速高效采集(图1b)。该遥控移动平台以“一机多用、一专多能”为目标,具备多种传感器搭载能力,可根据实际需求选配传感器模块。同时,系统配备升降模块以便根据作物的生长高度自动化调节传感器平台高度,最终实现长距离、大范围的样地数据采集。

由于田间土壤分布异质化等特点,车载系统在行进过程中不可避免地存在颠簸和抖动。在这套车载系统中,移动激光雷达系统主要由激光测距单元、惯性测量单元(inertial measurement unit,IMU)和全球定位系统(GPS)、同步控制单元和数据存储单元等 4 个部分组成配合实时记录数据采集过程中传感器的轨迹和姿态信息,用于数据的后期结算。作物三维冠层点云数据的点云精度与传感器自身精度相关,点云密度则与车载平台行进速度相关。Crop 3D 车载系统的行进速度可根据需求自定义,范围在 0.1—2 m/s。总体上看,车载系统集成度高,机电及电子系统一体化。数据采集模块与载具平台可通过标准硬件接口实现对接关联,其可迁移性强,且灵活度高,除搭载于田间移动平台之外,还可挂载于无人机和飞艇等平台。

背包式移动监测平台是近些年出现的新型搭载平台,通过将传感器集成在简易的背负系统上可灵活轻便地完成目标区域的数据采集。目前,较为成熟的为背包式室内外一体化激光雷达扫描系统,该系统结合激光雷达和同步定位与地图构建技术,可实时获取周围环境的高精度三维点云数据,已成功应用于室内外一体化测量、林业资源普查、地下空间信息获取等领域(图3a)。借鉴于这一概念,将农业监测所需传感器,如相机、植物冠层仪等与之相集成,有望实现田间作物的冠层数据快速获取。

2.2.2 田间固定监测平台

针对长期固定的观测样地,固定的“龙门架”平台不失为一个好的选择。通过在田间搭建固定的支架,或者在既有的观测塔等平台上安装相应的传感器,从而达到对固定有效测区内作物的连续观测。种植模式决定了田间的表型数据获取只能采用“sensor-to-plant”的方式。因此,目前正在搭建的固定架平台通常以方正形为框架,传感器模块以步进式的循环移动完成覆盖区域内的扫描,总体上与室内固定平台(图1a)的运行模式类似。这种平台模式的扫描适用于长期的样方监测以完成优质品种的田间筛选或胁迫相关表型的数量基因性状鉴定。但与室内平台相比,固定架平台由于暴露于自然环境下,需要持续关注和维护平台的整体性,因此需消耗一定成本(图3c)。

2.2.3 无人机监测平台

由于采集速度和面积的限制,针对大范围的农田冠层数据采集,车载系统存在一定的时间不同步性,某种程度上会导致一些冠层参数的误差。过去 20 年中,无人机平台在大尺度的农业估产和受灾评估中得到了广泛的应用。与传统机载平台相比,无人机平台载荷受限和续航时间短等问题常成为其应用的局限。自主研发的 8 轴旋翼无人机平台有效载荷达到 5 kg,有效巡航半径 2 km,续航时间最高可达 30 min(载荷 4 kg 时)。以无人机激光雷达为例(图3d),其测距精度在 10 mm,测距范围覆盖 3—920 m,采用近红外波段激光,最大有效果测量速率可达 500 000 点/s。利用该平台可快速获取大面积的作物三维点云,除可计算与作物光合、产量相关的表型参数(叶面积指数、覆盖度、作物株高等)外,还可以获取厘米级的精细地形,从而为厘清地形因素的表型差异提供数据支持。

3 当前发展的瓶颈和未来方向

3.1 立足国家战略需求

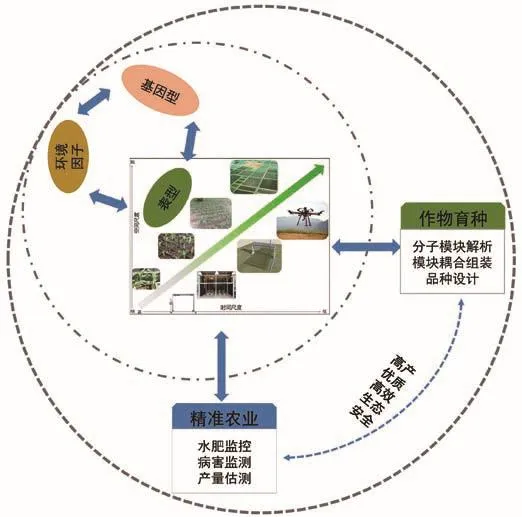

作为人口大国,我国不仅面临着巨大的粮食缺口,同时也存在可用耕地减少,农业灌溉用水利用率低,易发病虫害等威胁粮食安全的问题。科技部在“十三五”科技创新规划中明确将粮食丰产提质增效、农业面源污染防控等作为支撑引领现代农业发展的重点研发任务。农业需实现从“大水大肥”的粗放型模式,转向依靠科技创新的新常态。尽管当前我国在育种和估产等农业相关工作中取得一定成效,但长远来看,对优质作物种质资源的挖掘和利用仍相对较低。其主要原因之一是缺少对种质资源的系统鉴定和深入研究,尤其是从种质资源中挖掘优良表型性状及与之关联的遗传信息。作为基因型和环境变量互作的结果,表型监测对于研究者剖析与产量和胁迫耐受性相关的遗传学数量性状,以及在精准农业背景下监测田间变量以实时调控资源分配具有重要意义。为此,我们需要不断提升种质资源的鉴定与评价技术。通过搭建多尺度的作物表型高通量监测平台,可以实现从室内到田间到大区域上的作物表型全生育期监测,辅以环境变量实时监控,建立起“基因型-表型-环境”的国家级数据库。这不仅可以帮助育种学家进一步深挖作物种质资源,也可以协助农学家实现高效的生长动态监测,从而合理布控资源,提高资源有效利用率(图4)。

图3 田间作物表型监测平台

3.2 平台集成和算法研发

目前,国内外已逐渐意识到表型监测平台对于育种和农业发展的意义所在,国际上业已出现了一些比较成型的表型监测系统。然而,当前在表型平台的使用中也面临一些问题,如表型数据不能很好地与基因型数据匹配以及高通量表型监测带来的数据冗余等,这些都是新事物从产生到应用再到成熟不可避免的事物发展过程。我们认为,未来关于作物表型的研究将会持续受到关注,其主要发展或攻克方向包括以下 5 点。

(1)高维度参数提取。作物精确的三维结构的获取依赖于激光雷达、RGB 相机等传感器获取的高维数据,如何从高维数据中计算结构特征,尤其是高维数据的特征提取、目标探测以及分类分割等都有待进一步的探讨。

(2)多尺度分析。当前算法多集中于解决单一尺度表型参数提取,如何从不同尺度的数据中提取目标作物的信息,如从群体中提取单株信息、从单株中提取器官(如根系、花穗)等特定性状的方法十分欠缺。

(3)多源数据融合。多源数据融合涉及两个层面:一方面,研究者需将同一传感器在不同时期获取的数据进行融合,从而实现全生育期性状的动态监测和分析。另一方面,针对多源传感器获取的信息,如何进行不同维度、不同尺度的数据融合,尤其是在室内获取的、缺失坐标信息的多源数据,则是研究者进行从形态到生理乃至机理的综合型研究面临的难题之一。

(4)多学科交叉。如何真正地将工程学科与理论学科相结合,表型研究不仅仅是技术上的创新,更要为育种学家和植物学家所用。开展交叉学科间的深度合作有助于切实地将技术转化为生产力,从而从技术层面加速“基因-表型-环境”的交叉研究。

(5)多数据库共享平台和标准。为了研究“基因-表型-环境”的交互作用,更好地服务育种工作。来自不同数据提供者的高通量基因型数据、表型数据以及实时变化的环境信息,需要有机的结合[8]。因此,建立一套数据标准和共享平台对于大数据时代作物表型研究十分必要(图4)。

图4 多尺度多时序作物表型监测平台及其应用

4 结语

为了更好地鉴别高反馈、速生型和高收益的品种类型,精确、快速地识别与作物生长发育、生理生态、胁迫耐受力以及产量收益等相关的复杂结构性状,仍是当下表型技术发展中亟待解决的难点之一。近 20 年来,表型技术发展迅猛,正在逐步满足高精度和高通量的需求。

在全球气候变化的背景下,胁迫相关的数量性状表现在整个生育期。多时间序列和多源数据的高通量表型数据、基因型数据以及环境监测数据势必造就“大数据”,数据的存储和管理会成为下一步亟待解决的问题。面对海量的数据源,需要研究者建立行之有效的管理体系,完善数据管理和使用规范,从大到小地逐级实施表型数据的科学收集和管理。而这一体系的建立则寄希望于在育种学家和作物学家之间建立起更加深入且行之有效的合作关系,发挥交叉学科优势,真正发挥大数据优势,加速育种及农业精准化、信息化的发展进程。