基于水均衡法的宿州市城西水源地地下水资源量评价

2018-09-21,

,

(安徽省地质环境监测总站,安徽 合肥 230001)

宿州市是一座正在崛起的新兴工业城市、著名的煤炭能源基地、粮棉油生产基地,市辖区多年平均地下水资源量为4.65×108m3,城市供水长期依赖地下水。

宿州市城西水源地已被列为国家第二批重要饮用水水源地,是城区唯一的饮用水供水水源地。宿州市城区自1958年建设一水厂以来,城西水源地已累计向城市供水20多亿方,为宿州市的城市建设和经济发展作出了巨大贡献。但是,伴随着社会经济的发展和城市化进程的加快,宿州市用水需求越来越大,水资源供需矛盾越来越突出,特别是近年来,城市发展加速,用水量迅速攀升,城西水源地取水负荷加大,城西水源地供水状况已令人担忧。因此,开展宿州市城西水源地地下水资源量评价,可为宿州市城市发展提供水安全保障。

1 评价区概况

1.1 评价区位置

宿州市位于安徽省东北部,襟连沿海,背倚中原,素有安徽省北大门之称。地理坐标:东经116°09′-118°10′、北纬33°18′-34°38′,辖1个市辖区、4个县,总面积9 787 km2,总人口642.32万人,市政府驻埇桥区。

评价区北至泗许高速,南到桃园煤矿,西自宿州市界,东到朱仙庄煤矿,面积350 km2。大地坐标:X: 3709500—3733000,Y: 20486353—20513000。城西水源地评价区块的选取主要是考虑到泗许高速以北中深层及深层含水砂层不发育;西边界只能到宿州市市界;东侧受制于朱仙庄煤矿、南侧受制于桃园煤矿。

1.2 气象水文

评价区属暖温带半湿润季风气候,特点为冬季干寒、夏季多雨、四季分明。多年平均气温14.6℃,多年平均降水量为865 mm,多年平均蒸发量为1 589.4 mm,多年平均相对湿度为71%。

评价区地表水系属淮河水系。主要河流有新汴河、沱河,水位、流量明显受季节性降水控制,旱季断流,雨季往往成灾。其中新汴河横贯城市区中部,为本区最大河流,全长127 km。50 a一遇排洪流量1 720 m3/s,河底宽90~115 m。

图1 城西水源地位置图

1.3 地形地貌

评价区地形平坦,地面标高一般为24~27 m,最低23.2 m。地形总趋势西北和北部稍高,向东南和南缓倾,地形坡降约1/8 000。评价区一类地貌单元为淮北平原,按成因类型可划分为冲积平原和堆积剥蚀平原两个亚类,微地貌形态可划分为故河道微高地、泛滥微高地、泛滥坡平地、决口扇形地、河间洼地、河间平地。

1.4 地质概况

评价区地层区划属华北地层区淮河地层分区淮北地层小区。

前第四纪地层主要是寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、侏罗系、第三系,下伏于第四系松散层之下,顶板埋深100~300 m。

第四纪地层主要是下更新统(Q1)、中更新统(Q2)、上更新统(Q3)及全新统(Q4),厚80~100 m,北薄南厚,成因类型以冲积为主,次为冲洪积。

2 评价区水文地质条件

2.1 含水岩组的划分

根据地下水贮水介质的特征,含水空隙的类型,城西水源地地下水资源评价目标层主要为松散岩类孔隙含水岩组,依据其埋藏条件、岩性组合、水力性质等可划分出不同的亚类,见表1。

2.1.1 浅层含水层组

含水层位相当于晚更新统,为宿州市农业及农村居民生活供水的主要开采层位。埋深多在30 m以浅,一般发育2~3层砂,其颗粒较细,以粉砂为主,次为粉细砂,局部细砂,砂层累计厚度一般为5~15 m,最厚达22 m。其中北部沿濉河引河至朱仙庄镇方向砂层较厚,多在10~15 m;南部砂层厚度多在5~10 m之间。水力性质为潜水~微承压水,水位埋深1.0~3.0 m,导水系数30~280 m2/d。水化学类型以HCO3-Ca·Mg或HCO3-Na型水为主,溶解性总固体小于1.0 g/L,硬度一般为324.6~280 mg/L。

表1 城西水源地含水岩组划分表

2.1.2 中深层含水层组

属早、中更新统,是目前宿州市城市供水主要开采层位,也是本次勘查的目标层位。该层埋深多在30~100 m之间,发育3~4层砂层,岩性以细砂为主,次为中细砂,局部粗砂,累计厚度5~45 m不等,其中沿宿永公路—城西—前付—沿宿固路向南砂层厚度多30~45 m之间,仅除东北部和西南部砂层厚度小于10 m外,其余地区砂层厚度均在10~30 m之间。水力性质为承压水,砂层底板埋深为40~90 m。水质优良,水化学类型以HCO3-Ca·Na或HCO3-Na·Ca型为主,溶解性总固体小于1.0 g/L,硬度一般为195~317 mg/L。

图2 城西水源地水文地质剖面图

2.1.3 深层含水层组

隐伏于第二弱透水层组之下,由新近系构成,为深层含水系统。顶板埋深在100 m左右,底板埋深150 m,一般发育1~2层砂,砂层发育很不均匀,新汴河以北含水砂层不发育,新汴河以南地区砂层厚度普遍在15~20 m之间,评价区东南部砂层累计厚度可达20~35 m。岩性以细砂、中砂为主,次为粗砂、粉砂,多为泥质或钙质半胶结,水量贫乏,导水系数多小于150 m2/d,水位埋深大,多在10~12 m。水质较差,以HCO3·SO4—Na·Mg型水为主,富水程度由南东向北西渐弱。

2.2 地下水补径排条件

2.2.1 浅层地下水

降水入渗补给是城西水源地地下水的主要补给来源。浅层地下水径流受地形和开采双重影响,评价区北部、西南部水位较高,中部城区水位低,呈北西-南东条带状分布。北部及西南部水位标高多大于25 m,自来水公司井群区已形成降落漏斗,中心水位标高小于5 m,水力坡度1/100~2.5/100。浅层地下水排泄主要有四种方式:一是蒸发排泄;二是农村生活用水、农灌用水的分散开采和乡镇供水的集中开采;三是受城市供水集中开采影响,浅层地下水通过“天窗”和越流向中深层地下水排泄;四是在城西水源地南侧边缘以层间径流形式向下游缓慢排泄。

2.2.2 中深层地下水

中深层地下水属承压水类型,其补给来源主要是通过“天窗”或通过越流接受浅层地下水的补给;其次接受区域上游层间侧向径流补给。因城市供水集中开采,评价区均处于地下水降落漏斗之内,地下水由四周向城区汇流,城区边缘水位标高20~25 mm,漏斗中心水位标高小于-5 m,水力坡度1/100~2.5/100。城镇供水集中开采是中深层地下水的主要排泄方式。

2.2.3 深层地下水

深层含水系统处于封闭状态,径流滞缓,接受微弱的层间径流补给,受部分深井开采影响,评价区周边的地下水向城区汇流,人工开采是城西水源地深层地下水的主要排泄方式。

3 地下水资源量评价

3.1 计算范围与模型概化

本次计算范围拟选定评价区范围,水文地质结构概化为三层:即浅层含水层组、中间弱透水层组和中深层含水层组。浅层含水层组与中深层含水层组之间的弱透水层分布不稳定,厚薄不均,存在天窗。根据松散砂层及粘性土层中地下水动态的长期观测,浅、中深层地下水联系密切,补给来源相同,实质上两个含水层已共同构成了一个巨大的地下水库。

评价区内松散层底部岩性主要为新第三系顶部的厚层灰绿色粘土,局部为胶结、半胶结状泥岩,隔水性能好,因此作为模型的底板,处理为隔水边界;评价区顶部为一开放边界,与大气降水、地表水等联系较为密切,因地下水位长期观测资料较全,故处理为一类边界;评价区四周均为透水边界;地表水体底部岩性主要为粉质粘土、河床淤泥,处理为弱透水边界;由于地表水、地下水补排关系随季节变化,所以也处理为流量边界。

3.2 水文地质参数的确定

3.2.1 降雨入渗系数

依据《宿州邻近地区水文地质工程地质环境地质综合详查报告》,粉质粘土区降雨入渗系数取值为0.25,粉土区为0.30,城区及周边地面硬化区降雨入渗系数取值为0.1。

3.2.2 潜水蒸发强度

选取无开采、无降水的地段、时段,根据其地下水位长期监测资料,采用阿维利扬诺夫经验公式进行计算:

(1)

水面蒸发强度依据气象资料确定;地下水蒸发极限深度依据《宿州邻近地区水文地质工程地质环境地质综合详查报告》,粉土地带蒸发极限深度取4.8 m左右,粉质粘土分布区蒸发极限深度取4.08 m左右;潜水面埋深采用水位观测数据。计算结果:浅层地下水位漏斗中心区地下水位埋深在蒸发极限以下,蒸发强度为0;宿州城区及周边的地面硬化区蒸发强度为0;由于城市建设,宿州市地面硬化范围不断增大,至2015年,硬化区和零蒸发区以外的其余地区地表基本为粉质粘土所覆盖,根据年平均水位埋深将蒸发强度确定为0.103~0.336 m。

3.2.3 灌溉回渗系数

评价区灌区基本为粉质粘土所覆盖,灌溉回渗系数依据《宿州邻近地区水文地质工程地质环境地质综合详查报告》取0.10。

3.2.4 河流侧渗系数

根据合肥工业大学2013年12月提交的《宿州市沱河近代沉积物野外原位渗透测试报告》,选取沱河、新汴河的河床渗透系数为0.027 6 cm/d。

3.2.5 浅层含水层导水系数

浅层含水层倒水系数及给水度依据《宿州邻近地区水文地质工程地质环境地质综合详查报告》选取。

3.2.6 中深层含水层组导水系数和弹性释水系数

中深层含水层组导水系数和弹性释水系数依据《宿州邻近地区水文地质工程地质环境地质综合详查报告》选取。

3.3 浅层地水资源量评价

3.3.1 数学模型

补给量-排泄量=储存量的变化量

(2)

其中:Q降水为降雨入渗补给量(m3/a);Q河补为河流补给量(m3/a);Q回灌为灌溉回渗量(m3/a);Q侧补为侧向径流补给量(m3/a);Q蒸发为蒸发排泄量(m3/a);Q河排为河流排泄量(m3/a);Q侧排为侧向径流排泄量(m3/a);Q天排为通过天窗排向中深层地下水的量(m3/a);Q越排为越流排泄量(m3/a);Q开采为浅层地下水的开采量(m3/a);Ui为浅层含水层给水度(无量纲) ;Fi为均衡计算区面积(m2) ;Hi为水位变动幅度(m) ;Δti为均衡期(a)。

3.3.2 均衡要素的确定

(1)降雨入渗量

Q降入=P·a·F

(3)

式中:P为年降雨量(m);a为降雨入渗系数(无量纲);F为降雨入渗补给区面积(m2)。

(2)蒸发量

Q蒸发=ε·F

(4)

式中:ε为地下水蒸发强度(m/a);F为蒸发区面积(m2)。

(3)农灌地下水开采量及灌溉回渗量

Q回灌= F·α

(5)

式中: F为灌溉区面积(m2);α为灌溉回渗系数(无量纲)。

(4)河流补给量及河流排泄量

Q河流= K·B·L·J·t

(6)

式中:Q河流为河流补给量或河流排泄量(m3/a);K为河流侧渗系数(m/d);B为河流侧渗带宽度(m);L为河流侧渗段长度(m);J为平均水力坡度(无量纲);t为补排时间(d)。

(5)侧向径流量

Q侧= J·L·T

(7)

式中:Q侧为侧向径流量(m3/d);J为侧向径流边界水力坡度(无量纲);L为垂直地下水流向的径流带宽度(m);T为含水层的导水系数(m2/d)。

(6)农村人畜供水开采量

根据评价区农业人口数、城镇人口数及牲畜头数,再根据用水定额,并进一步确定人畜供水开采量。

(7)越流量

Q越= B·ΔH·F

(8)

式中:Q越为越流排泄量(m3/d);B为越流系数(1/d);ΔH为浅深层地下水水位差(m);F为越流区面积(m2)。

(8)储存量的变化量

(9)

式中:Q疏为疏干给水量(m3/a);μi为疏干给水度(无量纲);Fi为计算区面积(m2);ΔHi为地下水位下降幅度(m);Δti为均衡期(a);

3.3.3 浅层地下水资源计算结果

浅层地下水资源计算结果见表2、3、4。

3.4 中深层地水资源量评价

3.4.1 数学模型

(Q侧补+Q越补+Q天补)+Q弹释=Q开采

(10)

式中:Q侧补为侧向径流补给量(m3/a);Q越补为越流补给量(m3/a);Q天补为天窗区入渗补给量(m3/a);Q弹释为动用的弹性储存量(m3/a);Q开采为宿州市地下水年开采量(m3/a);

3.4.2 中深层地下水资源计算结果

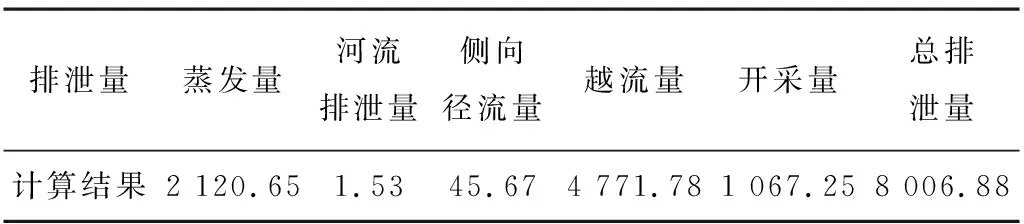

中深层地下水资源计算结果见表5。

表2 补给量计算结果表 104m3/a

表3 排泄量计算结果表 104m3/a

表4 现状开采条件下浅层地下水资源计算结果表 104m3/a

表5 中深层地下水资源计算结果汇总表 104m3/a

4 结语

基于水衡法计算结果表明,宿州市城西水源地地下水补给资源量为5 631.42×104m3/a(15.43×104m3/d),从采补平衡角度出发,确定可采资源量为15万 m3/d。在地下水开发利用过程中,需高度重视宿州市城西水源地保护,完善地下水监测网络,对城西水源地进行全面监控。