苯醚甲环唑·吡虫啉拌种控虫防病效果及其对小麦生长的影响

2018-09-19钱宏霞谢加飞

钱宏霞,谢加飞,朱 杰

(江苏省高邮市植保植检站,江苏高邮 225600)

小麦纹枯病是高邮市常发病害和重要病害,发病早的可使用小麦减产20%~40%,严重时形成枯株白穗甚至颗粒无收[1]。生产上,通常在小麦返青期用井冈霉素+己唑醇喷雾加以防治,但近年来由于劳动力缺乏,农民容易忽略其防治或防治不力,加上叶面喷施往往防治不及时或不彻底,容易造成小麦减产[2]。药剂拌种则是小麦全程病虫害防治的关键技术措施,但市场上拌种剂品种较多且防效差异很大, 此外拌种不当还会影响小麦正常出苗、生长发育以及根际微生物群落的稳定性[3]。若能在播种时使用有效药剂拌种,控制或延缓其发生、为害,则可以起到省工省时、节约增效的作用。600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS可防治作物种传及土传的多种真菌病害[4]。笔者研究了600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS对小麦主要病虫害的防控效果及对小麦生长发育的影响,以期为小麦简化高效栽培提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1供试材料供试药剂有600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS(江苏克胜集团股份有限公司)、600 g/L吡虫啉FS(江苏龙灯化学有限公司)、30 g/L苯醚甲环唑FS(瑞士先正达作物保护有限公司)、60 g/L戊唑醇FS[拜耳作物科学(中国)有限公司]。试验小麦品种为宁麦13,播种日期为11月3日。

1.2试验方法

1.2.1试验设计。试验共设7个处理,3次重复,共21个小区。小区随机区组排列,每小区面积20 m2。处理①~③分别用600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3.0、3.5和4.0 g,处理④用30 g/L苯醚甲环唑FS 3.0 g/kg拌种,处理⑤用600 g/L吡虫啉FS 3.5 g/kg拌种,处理⑥用60 g/L戊唑醇FS 0.5 g/kg拌种,处理⑦为空白对照。

1.2.2拌种及调查方法。每个处理均按1 kg小麦种子用20 mL水稀释后均匀拌种[5],晾干后播种,播种量为225 kg/hm2。播种后各小区采用5点取样法,定点取样100株。分别于2017年4月5日、用药前的4月28日调查百株蚜量,并计算防治效果;于小麦拔节期(2017年4月5日)和枯白穗显症期(2017年5月15日)调查小麦纹枯病的发病情况,并计算病情指数和防治效果。同时,在每小区随机取样20株调查各处理小麦生长情况,测量次生根数、株高、茎粗、鲜重等指标,收割时(2017年5月31日)每小区人工收割中间3行进行测产。播种前,每个处理抽取100粒种子进行定量播种,播种深度3~4 cm,调查出苗率[6]。田间药效的计算方法均按照农药田间药效试验准则严格执行。

2 结果与分析

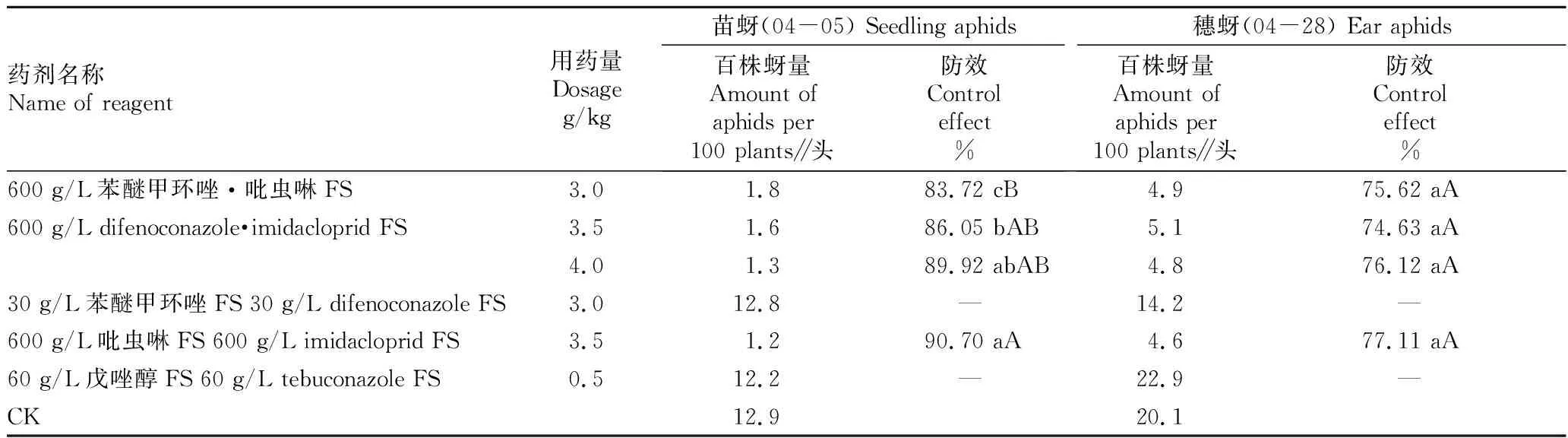

2.1拌种对小麦蚜虫的防治效果由表1可知,600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS拌种对小麦蚜虫有较好的防效,600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理对苗期(4月5日)蚜虫的防效为83.72%~89.92%,各处理间差异显著,除高剂量处理防效与对照药剂600 g/L吡虫啉FS 3.5 g处理相当外,其他处理防效均显著低于对照药剂600 g/L吡虫啉FS 3.5 g 处理;600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理对穗期(4月28日)蚜虫的防效与苗期相比明显下降,防效为74.63%~76.12%,3个处理间以及3个处理与对照药剂600 g/L 吡虫啉FS 3.5 g处理之间均无显著差异(P>0.05) 。

表1 不同浓度拌种剂对小麦蚜虫的防治效果

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05);同列不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)

Note:Different small letters in the same column indicated signficant differences(P<0.05);different capital letters in the same column indicated extremely signficant differences(P<0.01)

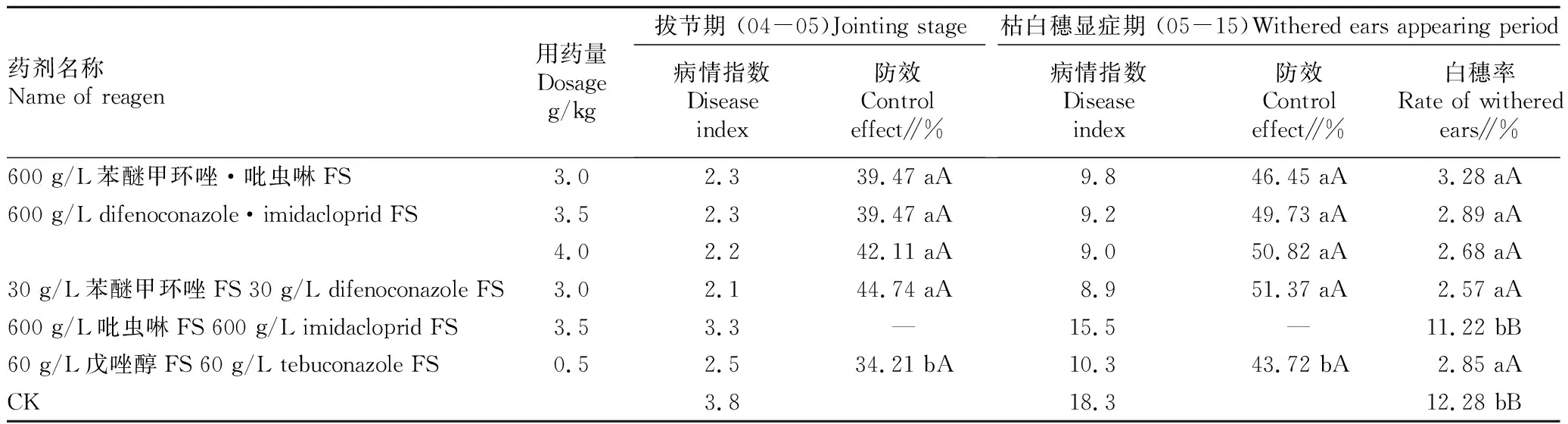

2.2拌种对小麦纹枯病的防治效果由表2可知,600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS拌种对小麦纹枯病有一定的防治效果,600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理病情指数均明显低于空白对照,在拔节期防效为39.47%~42.11%,3个处理间无显著差异;对照药剂30 g/L苯醚甲环唑FS 3.0 g处理防效与高剂量处理相当,与600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理均无显著差异;对照药剂60 g/L戊唑醇FS 0.5 g处理防效较差,显著低于其他处理。枯白穗显症期600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS拌种对小麦纹枯病的防效有所上升,防效为46.45%~50.82%,3个处理间差异不显著,与对照药剂30 g/L苯醚甲环唑FS 3.0 g处理防效也无显著差异,但显著高于60 g/L戊唑醇FS 0.5 g处理。600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理的白穗率为2.68%~3.28%,极显著低于空白对照,3个处理间以及3个处理与对照药剂(30 g/L苯醚甲环唑FS 3.0 g和60 g/L戊唑醇FS 0.5 g)之间均无显著差异。

表2 不同浓度拌种剂对小麦纹枯病的防治效果

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05);同列不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)

Note:Different small letters in the same column indicated signficant differences(P<0.05);different capital letters in the same column indicated extremely signficant differences(P<0.01)

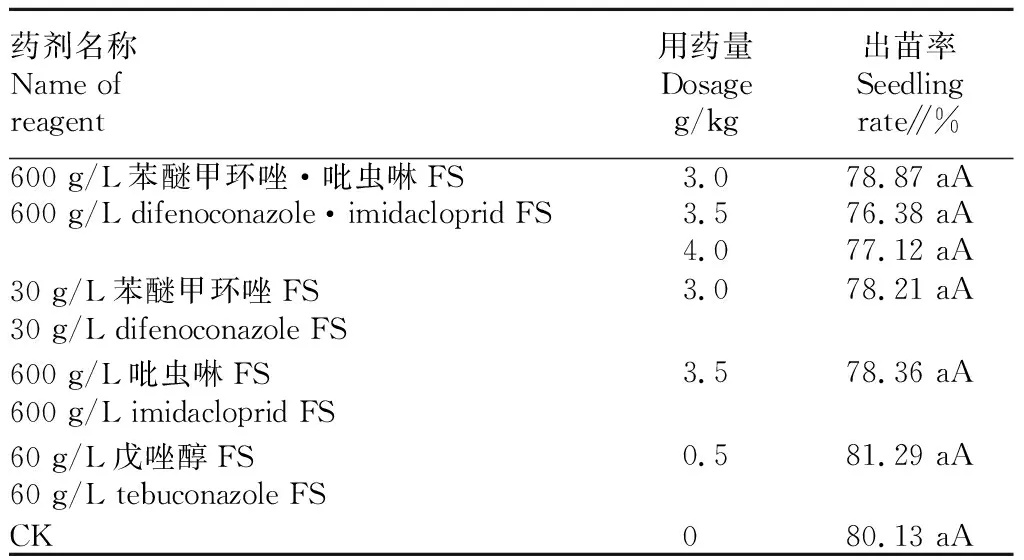

2.3拌种对小麦出苗率的影响播种后30 d,调查小麦的出苗率。从表3可以看出,600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理出苗率为76.38%~78.87%,3个处理间差异不显著;600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理与30 g/L苯醚甲环唑FS 3.0 g/kg和600 g/L吡虫啉FS 3.5 g/kg处理出苗率相当;600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理出苗率低于空白对照和60 g/L戊唑醇FS 0.5 g/kg处理,但差异均不显著。由此可见,600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS拌种对小麦出苗率的影响较小,对小麦出苗是安全的。

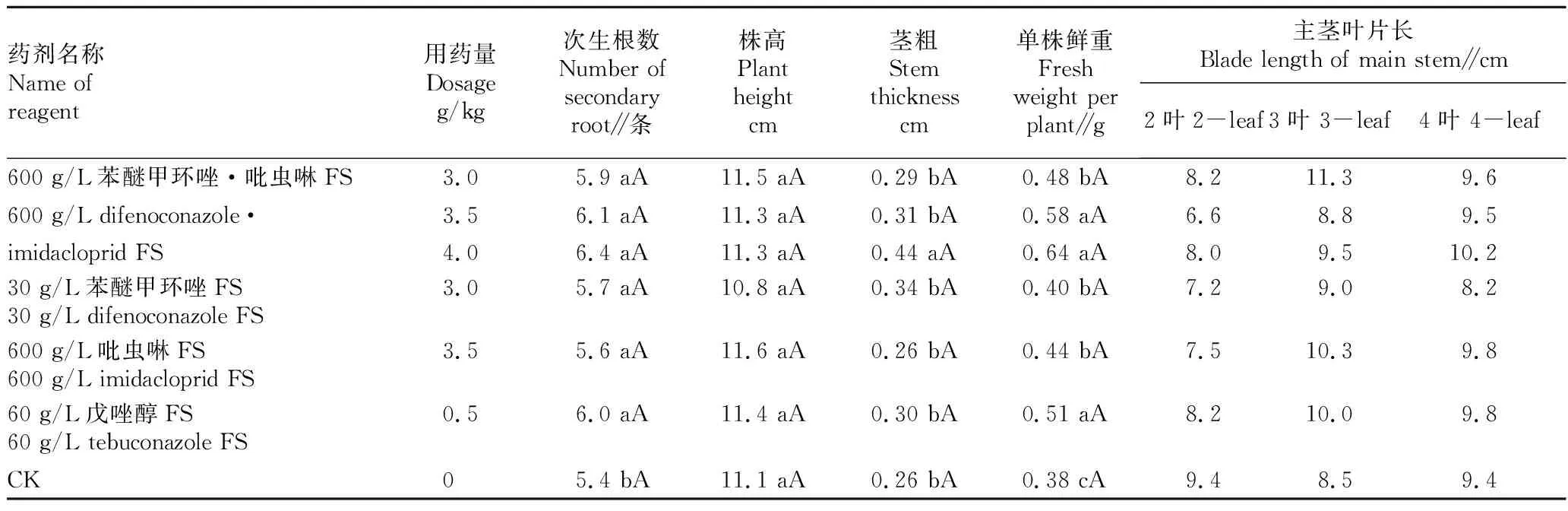

2.4拌种对小麦成苗的影响从表4可以看出,600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理对小麦株高的影响小。600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理株高比空白对照高0.2~0.4 cm,与3种对照药剂处理相当;600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3个处理单株次生根数比空白对照多0.5~0.7条,差异达到显著水平,但与3种对照药剂均无显著差异;用600 g/L 苯醚甲环唑·吡虫啉FS 拌种处理的小麦茎粗和鲜重均随着拌种用药量的增加而增加,3个处理间差异显著,且显著高于空白对照。其中,高剂量600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS处理小麦茎粗和鲜重显著高于3种对照药剂。600 g/L 苯醚甲环唑·吡虫啉FS对小麦主茎叶长也有一定的促进作用。由此可见,600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS能促进小麦苗期生长,对小麦生长也是安全的。

表3不同浓度拌种剂对小麦出苗率的影响

药剂名称Name of reagent 用药量 Dosage g/kg出苗率 Seedling rate∥%600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 3.078.87 aA600 g/L difenoconazole·imidacloprid FS3.576.38 aA4.077.12 aA30 g/L苯醚甲环唑FS 30 g/L difenoconazole FS 3.078.21 aA600 g/L吡虫啉FS 600 g/L imidacloprid FS 3.578.36 aA60 g/L戊唑醇FS 60 g/L tebuconazole FS 0.581.29 aACK080.13 aA

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05);同列不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)

Note:Different small letters in the same column indicated signficant differences(P<0.05);different capital letters in the same column indicated extremely signficant differences(P<0.01)

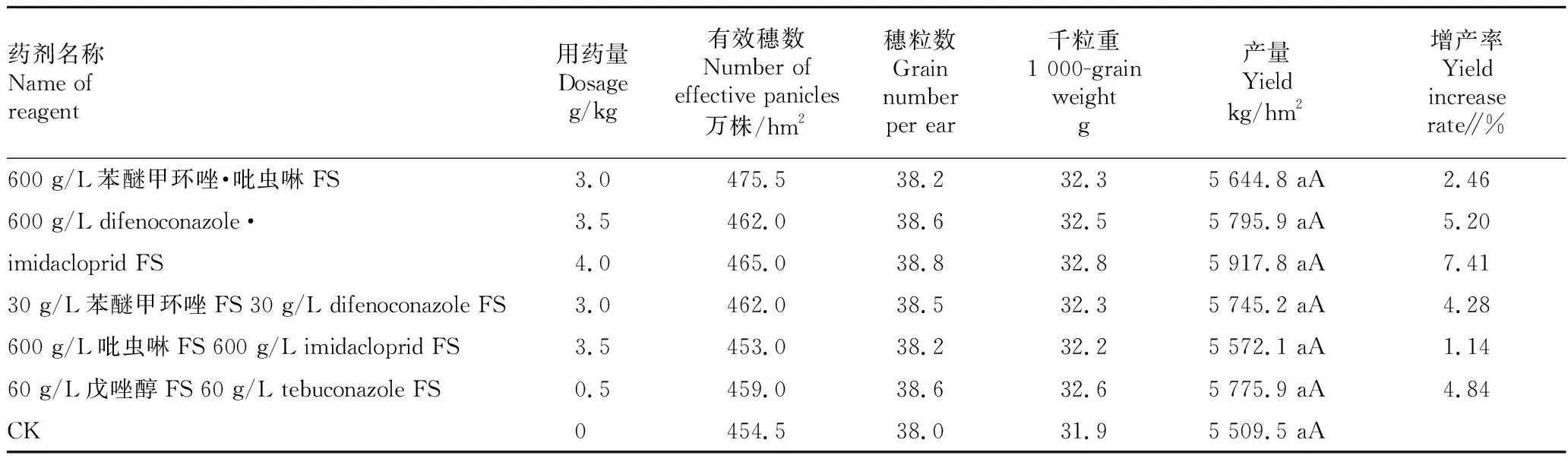

2.5拌种对小麦产量的影响由表5可知,600 g/L苯醚甲环唑· 吡虫啉FS 3个处理拌种对小麦均有一定的增产作用,增产幅度为2.46%~7.41%,随着药剂浓度的增加,小麦产量逐渐增加;3种对照药剂处理也表现出一定的增产作用,但各处理间均无显著差异。

3 结论与讨论

(1)600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS对小麦是安全的,3个处理小麦出苗率均正常,小麦次生根数、茎粗、鲜重等指标均高于空白对照,对小麦的促生产和增产作用明显。

(2)600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS能有效控制小麦蚜虫和纹枯病为害[7],600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS 4.0 g/kg处理对小麦蚜虫的防效最好,为89.92%(可能与蚜虫发生轻有关),各处理对小麦蚜虫的防效均随时间的延长而明显下降。600 g/L苯醚甲环唑·吡虫啉FS在拔节期对小麦纹枯病的防效较差,但病情指数明显低于空白对照;枯白穗显症期防效有所上升,各处理间差异不显著,但对小麦后期纹枯病的发病率及病情指数均有明显控制作用。

表4 不同浓度拌种剂对小麦成苗的影响

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05);同列不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)

Note:Different small letters in the same column indicated signficant differences(P<0.05);different capital letters in the same column indicated extremely signficant differences(P<0.01)

表5 不同浓度拌种剂对小麦产量的影响

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05);同列不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)

Note:Different small letters in the same column indicated signficant differences(P<0.05);different capital letters in the same column indicated extremely signficant differences(P<0.01)

(3)该研究结果表明,小麦拌种剂能促进麦苗生长,对小麦的增产增收显著,在防虫控病等方面均优于非拌种剂,但是完全依靠药剂拌种单一措施还不能完全控制病虫害的发生[8]。在病虫害大发生时,还要与其他化控措施相结合,以达到防病治虫之目的。此外,超剂量试验药剂对小麦是否安全还有待进一步研究,因此在小麦拌种时一定要按推荐剂量使用,以免药害发生。