强震临震微波动现象初步研究(一)

2018-09-17杨立明郝臻王建军张淑珍姚家俊董蕾

杨立明 郝臻 王建军 张淑珍 姚家俊 董蕾

1)中国地震局兰州地震研究所,兰州市东岗西路450号 730000

2)青海省地震局,西宁市兴海路1号 810001

3)中国地震局地球物理勘探中心,郑州 450002

4)重庆市地震局,重庆 401147

0 引言

临震预测是地震长、中、短、临渐进式预测中难度最大,最具挑战性的阶段。从地震波的角度开展研究和探索是国内外临震预测的主要研究方向之一。众所周知,宽频带数字地震记录中蕴含着丰富的信息,探索其中是否含有与孕震过程相关联的震源或介质状态变化的信息,并设法识别和提取该信息,是一个得到广泛关注并被持续研究的领域(陈章立等,2007;郑斯华等,1992;赵翠萍等,2004;高原等,2004;刘杰等,2004;冯德益等,1983、1994;郭履灿等,1998;杨立明等,2006;杨立明,2009;王月琪,2015)①杨立明,2014,“十二·五”国家科技支撑计划专题研究报告《数字地震技术在强震中短期预测中的应用》。

1 强震临震微波动现象及震例研究

1.1 研究思路和方法

正常的宽频带数字地脉动记录是相对平稳、随机起伏的,具有随机序列的特征;而迭加了已知或未知来源信息的脉动记录是不平稳的,存在明显的波动变化。图1为2014年10月3日1时41分40秒甘肃白银地震台记录到的持续120s的记录,其中明显存在迭加于正常脉动基础上的某种“干扰事件”。一般来讲,该类“干扰事件”,既可能来源于地震、爆破、塌陷、台风、雷雨等典型地球物理事件及环境变化,也可能来源于某些未知或目前尚未掌握的过程,其中可能就包含着来源于临震震源预活动、微破裂、微震动及与地震孕育进入临震阶段相关联的活动构造微活动、微破裂、裂隙扩展等过程。

图1 2014年10月3日白银台迭加“干扰事件”的地脉动记录

对于地震、塌陷、爆破等事件,可根据其时间域、频率域特征进行识别,而来源于地震临震阶段震源区的预活动、微震动、微破裂及可能与地震孕育进入临震阶段有关的活动构造微活动、微破裂、裂隙扩展等事件,则正是临震预测追寻的目标。对于这样的目标事件,由于目前尚不掌握其变化特征,对其识别的方法只能通过震例研究。即通过对典型震例的反复比对分析,初步识别出临震阶段存在的可能疑似“事件”,并通过大量的震例和实际资料来研究该疑似“事件”在不同强震前的重现性,从而验证该“事件”是否与强震临震阶段间存在关联。若存在关联,则可进一步应用于强震临震判定。

基于以上思路,为了探索临震阶段可能存在的信息,首先要从连续地脉动波形记录中提取各种“干扰事件”,然后进行时间域、频率域的分析与研究。一般来讲,应以正常脉动为基础,以超出脉动平均值若干倍方差为标准,对连续脉动记录资料进行全时程扫描。当某一时段波形记录超出方差控制线时,以该超出部分中段为中心,在其前后各延伸截取一定时间长度的波形记录作为该迭加事件的基础资料,进而利用FFT变换等数字信号处理的方法进行频谱分析,以达到识别迭加信息及其频谱特征的目的。

FFT频谱分析法是目前常用的信号处理方法,也是发展最成熟的数字信号处理理论和方法之一。该方法由Cooley等(1965)年提出,其主要思想是将一般的时间函数f(x)表示为具有不同频率的谐波函数{ejωt,ω∈R}的线性叠加,从而将对原来时间域函数的研究转化为对不同频率成分谐波函数的研究。函数f(x)∈L2(R)的连续傅里叶变换定义为

地脉动记录中不同类型“干扰事件”出现频度的不同,体现了该类事件活动的不同活跃程度。为了定量表述该特征,本文引入事件活动度的概念,即按一定的时间间隔,将同一类型“干扰事件”出现的频次累加,并将其作为该类型事件活动程度的定量指标,定义为

其中,i为时间,i=1、2、3、……,本研究中以天为单位;n(i,j)表示某一类事件在第i天、第j次出现,j为该类事件出现的顺序;k为出现的总次数。

1.2 基础资料

以汶川地震、玉树地震等事件为研究对象,以四川、青海、甘肃等区域数字地震台网地脉动连续记录为基础资料。这些区域的地震台网经过了“十五”数字化改造,全部实现了数字化观测和网络传输,一般使用BBVS-60、CMG-3ESPC、CTS-1等宽频带地震仪或甚宽频带地震仪进行观测,仪器采样率为100次/秒,最大分辨频率为50Hz;台基基础较好,观测环境稳定,观测数据质量较高。

1.3 临震微波动现象及震例研究

1.3.1 2008年5月12日汶川8.0级地震临震微波动现象

汶川地震震中周围150km半径范围内有数字化地震台站12个(图2),250km半径范围内有23个,可以有效监控震前震源或近源区可能存在的临震异常现象。不同台站的震中距如表1所示。

按照前述研究思路,逐台提取出汶川地震前四川台网的事件波形,并利用FFT方法进行频谱分析。在0~50Hz频率范围内,通过大量事件波形及其不同频段频谱特征的反复对比研究,初步识别出汶川地震前临震阶段可能存在的波动事件及其FFT谱(图3)。其中,图3(a)、3(b)分别为都江堰台NS道2008年5月10日11时55分4秒为起点,120s窗长的一段波形记录及其频谱。由图3(a)、3(b)可见,波形记录在11时55分30秒~56分0秒期间,在相对平稳的脉动记录的基础上,迭加有显著的事件波形,持续时间约30s,事件幅值超出脉动均值5倍方差;频率为9~16Hz时,频谱的幅值变化突出,与其他频段差异显著。图3(c)、3(d)分别为都江堰台NS道2008年5月10日21时14分26秒为起点,120s窗长的一段波形记录及其频谱。由图3(c)、3(d)可见,波形记录在21时14分50秒~15分20秒期间,在相对平稳的脉动记录的基础上,迭加有显著的事件波形,持续时间约30s,事件幅值超出脉动均值5倍方差,其频谱显示,频率为11~16Hz时的幅值具有与图3(b)类似的特征。

进一步研究显示,都江堰台记录中类似的事件及其频谱在2008年5月1~12日期间较为常见,而在2008年1~4月,长达4个月的时间内则很少出现。其共性特征表现为持续时长约30s,相对于脉动背景变化明显,相应的频谱大致集中在频率11~16Hz处,频谱形态较为整齐。

图2 汶川地震震中附近150km半径范围内的数字地震台站分布

表1 汶川地震震中不同半径范围内台站及其震中距统计

为进一步研究该类事件与汶川地震临震阶段间是否存在关联性,按前述分析方法,对表1中距汶川地震震中150km范围内(亦含江油台(153)、峨嵋台(153))的所有共计14个台站、2008年1~5月间的连续波形进行分析处理,并以天为单位,逐日逐台计算事件活动度N值(图4(a))。由图4(a)可见,2008年1月1日~4月29日期间,长达4个月的时间内所有台站的N值均在很小的范围内平稳波动,而从2008年4月29日开始,都江堰台N值出现了连续的高值变化,且一直持续到5月12日汶川地震发生。在此期间,汶川台等其余13个台站的N值保持平稳波动,没有出现类似的变化。同样的方法,作出表1中同一时段250km半径范围内(图4(a)中已选择的台站除外)其余台站及部分以远台站(含会理台(491)、普格天(408)、甘孜台(329)等)共13个台站的N值时间变化比对结果(图4(b)),由图4(b)可见,其具有与图4(a)类似的变化过程。

图3 都江堰台临震波动现象

图4(a) 汶川地震前距震中150km范围内台站N值随时间的变化

图4(b) 汶川地震前距震中250km范围内及部分以远台站N值随时间的变化

综合图4(a)、4(b)可见,汶川地震前都江堰台4月29日~5月12日期间记录到的波动具有特殊性。在汶川地震震中附近250km范围内的台站及部分震中距大于400km的台站连续5个月的地脉动记录中,只有该台在震前14天起观测到这种波动现象。

1.3.2 2010年4月14日玉树7.1级地震临震微波动现象

玉树地震震中周围150km范围内有数字化地震台站3个,250km范围内有数字化地震台站4个,台站分布较为稀疏。不同台站的震中距如表2所示。

表2 玉树地震震中不同半径范围内台站及其震中距统计

按照与汶川地震相同的分析思路,通过大量事件波形及其不同频段频谱特征的反复对比分析发现,玉树地震前存在类似于汶川地震临震阶段的微波动现象。图5(a)、5(b)为玉树台EW道2010年4月4日11时11分18秒为起点,120s窗长的一段波形记录及其频谱。由图5(a)、5(b)可见,11时11分48秒~12分8秒期间,在相对平稳的脉动记录的基础上,迭加有显著的事件波形,持续时间约30s,事件幅值超出脉动均值5倍方差;频率为9~16Hz时,幅值变化突出,与其他频段差异显著。图5(c)、5(d)为玉树台EW道2010年4月3日6时4分29秒为起点,120s窗长的一段波形记录及其频谱。由图5(c)、5(d)可见,6时4分55秒~5分35秒期间,在相对平稳的脉动记录的基础上,迭加有显著的事件波形,持续时间约40s,事件幅值超出脉动均值5倍方差;频率为11~16Hz时的幅值具有与图5(b)类似的特征。

进一步研究显示,玉树台记录中的事件及其频谱在2010年4月1~14日期间较为常见,而在3月底以前则很少出现。其共性特征表现为该类事件的持续时长30~40s,相对于脉动背景差异明显,相应的频谱大致集中在频率11~16Hz处,频谱形态较为整齐。

为了进一步研究该类事件与玉树地震临震阶段间是否存在关联性,按前述分析方法,对表2中距玉树地震震中150km范围内的所有台站震前6个月,即2009年10月1日~2010年4月14日期间的连续波形进行分析处理,并以天为单位,逐日逐台计算出事件活动度N值(图6(a))。由图6(a)可见,2009年10月1日~2010年3月底期间,长达5个月的时间内所有台站的N值均在很小的范围内平稳波动,而从2010年4月1日开始,玉树台N值出现了连续的高值状态,且一直持续到4月14日玉树地震发生。在此期间,杂多台(130)、曲玛莱台(140)等的N值保持平稳波动,没有出现类似的变化。同样的思路和方法,作出表2中同一时段250km半径范围内台站(图6(a)中已选择的台站除外)及部分以远台站(含西宁台(620)、祁连台(640)、兴海台(390)、花土沟台(750)、大柴旦台(540)等)的N值时间变化比对结果(图6(b)),由图6(b)可见,其具有与图6(a)类似的变化过程。

图5 玉树台临震波动现象

图6(a) 玉树地震前距震中150km范围内台站N值随时间的变化

图6(b) 玉树地震前距震中250km范围内及部分以远台站N值随时间的变化

综合图6(a)、6(b)可见,玉树地震前玉树台4月1~14日期间记录到的波动具有特殊性。在玉树地震震中附近250km范围内的台站及部分以远台站,连续6个月的地脉动记录中,只有玉树台在震前约14天起观测到这种波动现象。

因此,玉树地震前玉树台临震记录到的临震微波动现象,与汶川地震前都江堰台记录到的现象类似,均出现在强震前临震阶段,且表现出震中距小于50km的台站可以记录到,而震中距大于50km的台站则均未记录到该现象。

1.3.3 2011年11月1日青川5.4级地震临震微波动现象

2011年11月1日青川5.4级地震震中附近台站较为密集,150km范围内的台站有7个,其中,青川台震中距约7km。不同台站的震中距如表3所示。

表3 青川地震震中不同半径范围内台站及其震中距统计

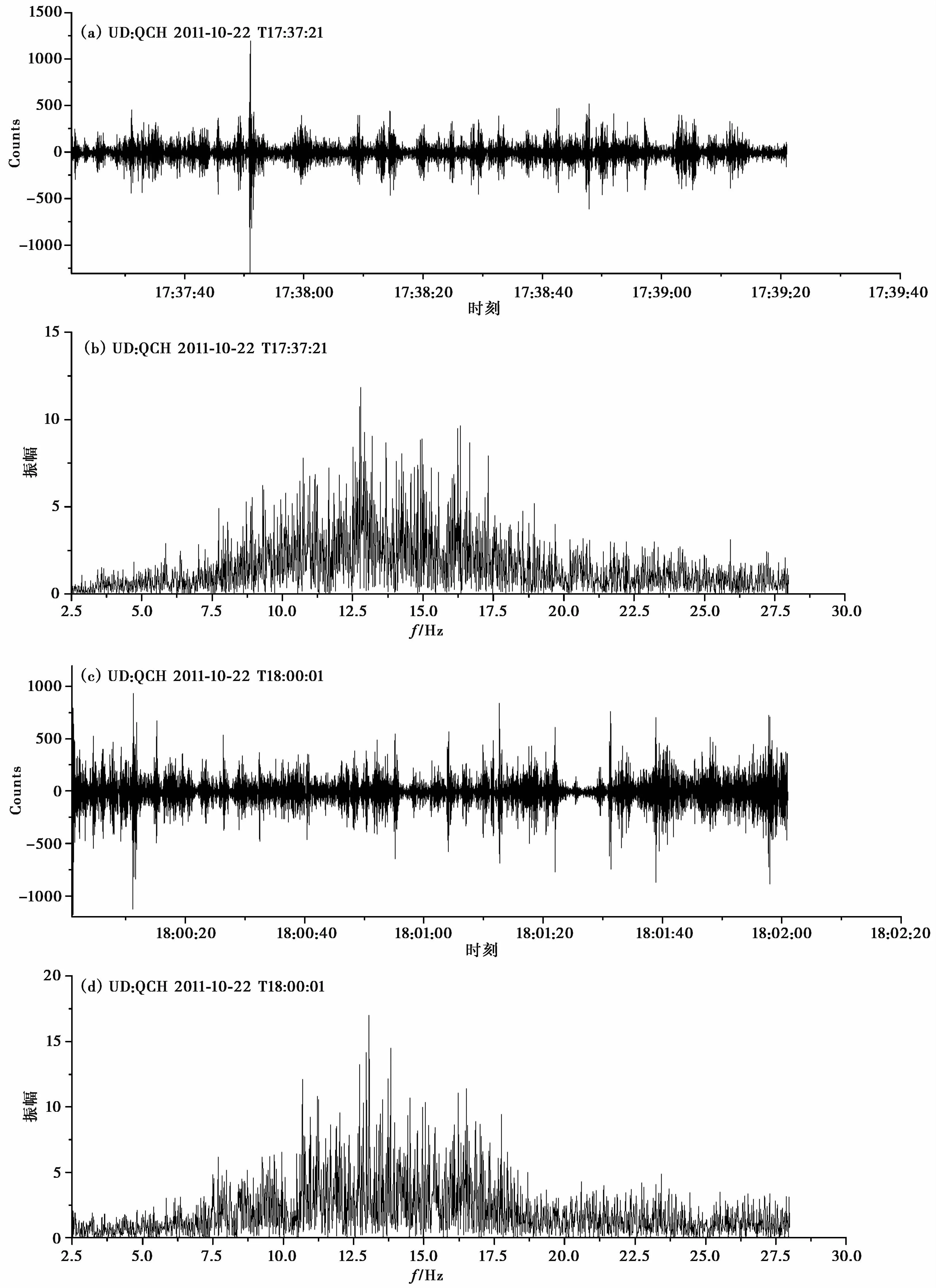

按照类似的思路,逐台提取青川地震前距震中150km范围内台站的事件波形,利用FFT方法进行频谱分析。通过大量事件波形及其不同频段频谱特征的反复对比,得出震前存在类似于汶川地震、玉树地震前的临震波动事件。其中,图7(a)、7(b)为青川台UD道2011年10月22日17时37分21秒为起点,120s窗长的一段波形记录及其频谱。由图7(a)、7(b)可见,波形记录中包含大量持续时间较短的波动事件;频率为11~16Hz时其频谱的幅值变化突出,与其他频段差异显著。图7(c)、7(d)为青川台UD道2011年10月22日18时0分1秒为起点,120s窗长的一段波形记录及其频谱。由图7(c)、7(d)可见,在相对平稳的脉动记录的基础上,迭加有大量持续时间较短的事件波形,其事件幅值超出脉动均值5倍方差;频率为11~16Hz时其频谱的幅值具有与图7(b)类似的特征。

同样的分析方法,进一步研究显示,青川台记录中类似事件的频谱在2011年10月18~22日期间较为常见,而在此前则很少出现。频谱变化特征类似于汶川地震、玉树地震前的特征,大致集中在11~16Hz处,频谱形态较为整齐;而其余台站的N值在长达6个月的时间内则保持平稳,没有出现类似的变化,具体变化过程如图8(a)、8(b)所示。

因此,青川台临震前记录到的波动现象,与汶川地震前都江堰台、玉树地震前玉树台记录到的现象在频率域是类似的,均出现在强震前临震阶段,且震中距不大于50km,具有重现性。

2 临震微波动现象主要特征及可能机理讨论

2.1 临震微波动现象主要特征

根据上述汶川地震、玉树地震、青川地震等地震前地脉动资料的长时程、大范围的扫描计算和分析可以看出,3次震例均存在类似的临震微波动现象,似乎具有重现性。其主要特征如下。

图7 青川台临震波动现象

图8(a) 青川地震前距震中150km范围内台站N值随时间的变化

图8(b) 青川地震前距震中250km范围内及部分以远台站N值随时间的变化

(1)频谱特征:频率范围较宽,优势频率集中在11~16Hz左右,频谱形态较为整齐。

(2)时间特征:可能出现在震前12~14天,且似乎具有持续时间长则震级大、持续时间短则震级小的特征。具体表现为,汶川地震震前14天出现,持续活动14天,直至主震发生;玉树地震震前12天出现,持续活动8天,主震前4天恢复正常;青川地震震前13天出现,持续活动5天,主震前8天恢复正常。

(3)空间特征:距震中50km范围内的台站有可能记录到临震微波动现象,而震中距大于50km的台站一般记录不到临震微波动。具体表现为都江堰台(震中距19km)、玉树台(震中距46km)、青川台(震中距7km)记录到了临震微波动,而其余震中距大于50km的台站均未记录到临震微波动。

(4)活动度N值的方向性特征:临震微波动现象可能具有方向性,活动度N值变化显著的方向可能与强震的发震断层、余震分布及震源位置等有关。具体表现为,汶川地震临震微波动活动度N值的NS道变化显著,EW、UD道活动度相对平稳,这与汶川地震发震断层及余震空间分布NE向,以SN方向占优较为一致。玉树地震临震微波动N值的EW向变化显著,NS、UD道活动度相对平稳,这与玉树地震发震断层及余震的空间分布近EW向,以EW方向占优较为一致。青川地震临震微波动活动度N值的UD道变化相对显著,NS、EW道活动度保持平稳波动,这与青川台震中距仅7km,青川地震为近乎直下型地震,UD道占优较为一致。

(5)地震活动度N值数量变化特征:汶川地震最大活动度N值达到18,玉树地震最大活动度达到8,青川地震为5;呈现震级大活动度大、震级小活动度小的特征。

2.2 临震微波动现象机理初步讨论

有关临震阶段可能存在的断层蠕动加速(力武常次,1978;郭增建等,1973;陈运泰等,1979)、临震前预滑(郭增建等,1998;冯德益等,1984;张国民等,1990;孙吉立等,1996)等与强震震源活动有关的研究已见许多报道。已有的研究结果启示我们,如果真的存在诸如临震断层蠕动、震前预滑等微活动、微破裂,且这些震源区的预活动能为宽频带数字地震观测仪器所记录,那么,识别这些临震预活动,并进一步应用于地震预测,就成为十分有价值的工作。

如前所述,宽频带数字地震记录中蕴含着丰富的信息,其中迭加于正常脉动基础上的“干扰事件”,既可能来源于地震、爆破、塌陷、台风、雷雨等典型地球物理事件及环境变化,也可能来源于某些未知或目前尚未掌握的过程,其中可能就包含着来源于临震震源预活动、微破裂、微震动或与地震孕育进入临震阶段相关联的活动构造微活动、微破裂、裂隙扩展等过程。为此,杨立明(2009)①、王月琪等(2015)曾对有关爆破、塌陷、台风、雷雨等典型地球物理事件及环境变化的频谱进行了研究,初步认为临震微波动的频谱特征不同于上述事件。

那么,临震微波动是否可能来源于临震阶段震源区的预活动、微破裂或与地震孕育进入临震阶段活动构造微活动、微破裂有关,尚难确定。不过,汶川地震、玉树地震、青川地震等3次震例表现出的临震微波动现象的重现性、方向性、临震性、近源性、微弱性等特征,使得作者倾向于认为该类临震微波动可能与临震阶段震源区的预活动、微震动、微破裂及临震阶段相关活动构造微活动、微破裂、裂隙扩展等事件有关。当然,该认识需要更多震例研究来验证。

致谢:马瑾院士,陆远忠、张晓东、江在森、徐平、聂永安、吴云、车时、马宏生、周龙泉等给予了有力的指导、启发和鼓励;中国地震局地球物理研究所国家测震台网数据备份中心提供了具体的波形数据,郑秀芬研究员给予了大量的帮助,一并表示感谢。