国内远程教育教学交互的研究热点与现状

——基于2012年至2017年期刊文献的内容分析和社会网络分析

2018-09-12

一、引言

教学交互一直是远程教育领域中的关键和突出问题。杜威(Dewey,1916,pp.126-141)最早意识到交互在整个教学过程中的重要作用;以穆尔(Moore,1989)为代表的众多研究者多次指出师生交互、生生交互对远程学习成效的关键影响。作为促进教与学再度整合的关键途径,教学交互一直颇受远程教育研究者的关注。陈丽(2004a)从研究内容、研究方法以及交互规律认识脉络三个方面综述了国内2003年以前远程教育交互的研究概况。车情(2012)精选了2000年至2011年间国内现代远程教育教学交互的38篇文章,从交互原理、交互系统、交互功能以及交互水平四个方面分析了研究现状及问题。王志军(2013)从核心研究者及研究主题等方面对2003年至2013年间国内远程教育交互的发展进行了讨论。当前对国内远程教育教学交互研究的梳理集中于2013年以前,且多运用频数统计的分析方法,然而纵观其他领域的综述研究,新的分析工具和方法的使用使得相关分析结果更加科学和直观。因此,本研究尝试应用新的分析方法,分析2012年至2017年间我国远程教育教学交互研究领域形成了哪些核心文章及活跃的研究团体?核心主题又发生了哪些变化?呈现了怎样的发展特征和趋势?笔者希望通过梳理近年的研究文章能解决以上问题,同时为今后的综述研究提供分析方法层面的启发和借鉴。

二、研究方法

(一)样本选取

本研究利用南京大学中文社会科学引文索引数据库和中国知网全文数据库,分别以“教学交互”“交互”“互动”为关键词,学科类别为“教育学”,检索年份为2012年至2017年,除去2篇报告类文献和1篇评论类文献,共检索出200篇文献。在检索文献中选择远程教育和教育技术领域的主要学术期刊进行精炼(这些期刊为《中国远程教育》《中国电化教育》《电化教育研究》《现代教育技术》《远程教育杂志》《现代远程教育研究》《开放教育研究》《现代远距离教育》),共得文献168篇。为了保证样本的可靠性,笔者依据标题和摘要进行了二次筛选,排除有关课堂教学交互的研究和交互不是核心主题的研究,得到最终样本111篇。

(二)研究工具与研究方法

本研究将社会网络分析法和内容分析法作为两种主要的文献分析方法。社会网络分析法常用于呈现各节点之间的关系,并利用节点和节点间的关系可视化反映整体网络结构和特征,提供节点的度、中间中心性等各种参数以反映节点的地位和影响力。内容分析法常用于对文本内容进行定量的描述和统计,以梳理和揭示文本蕴含的深层含义,运用内容分析法时需要注意分析单元的选择和编码的客观性。本研究运用社会网络分析法分析核心作者、高产作者合作以及文献互引的情况,以梳理远程教育教学交互领域的核心文章及活跃研究团体;通过内容分析法对文章的研究主题进行分类编码,并与以往相关综述进行对比,以分析远程教育教学交互领域的研究现状和发展趋势。

本研究选用UCINET6.0作为社会网络分析的工具,选用NVivo11作为内容分析的工具。在使用UCINET之前,笔者先将作者、文献名、发文年份、引文名称、引文作者等信息输入Excel中进行初步整理,形成作者互引矩阵、高产作者合作矩阵、文章互引矩阵和引文矩阵,继而运用UCINET对以上矩阵进行可视化呈现并获得密度、入度、中心度等参数进行分析。内容分析以每一篇独立文章作为一个分析单元,编码体系、信度及分析结果详见下文。

三、数据分析与讨论

(一)文献基本情况

自2004年以来,我国研究者对远程教育交互的关注度一直保持在较高水平,2006年文献数目达到顶峰,其次是2009年(王志军,2013)。此后在2012年至2016年间,平均每年文献量约为20篇。2013年相关文献最多,达24篇,基本与2009年文献数持平。

不考虑重名作者,自2012年起共有196位学者发表了111篇文章。其中,王志军(18篇,16.51%)和陈丽(15篇,13.76%)是该领域发文量排名前两位的学者,18位(9.18%)学者发表文章数达2篇以上;每篇文章的平均作者,即合作度为1.80。对作者合作发文情况进行进一步统计可得,两人合作发文情况最明显,占比38.74%,其次是3人合作发文,占比28.83%,最多合著作者为5人,占比0.90%。从合作发文数量上看,同其他学科一样,远程教育教学交互领域合作现象较为普遍。对2012年至2017年远程教育教学交互领域作者合作发文数量进行逐年分析(见图1),可见自2012年起合作率总体呈上升趋势,且自2014年起一直维持在80%以上。由此不难发现,在远程教育教学交互领域,大多数研究者较重视科研合作,这种现象在远程教育其他研究领域也很常见,如张婧婧等人在梳理中国开放教育资源研究时发现2002年至2012年间有83.89%的研究者属于合作发文(张婧婧,等,2015)。

图1 远程教育教学交互领域作者合作发文逐年变化趋势图

从发文机构分布来看,发文量达7篇以上的4所机构中有3所属于师范类院校。其中,北京师范大学(29篇,26.13%)发文量最多,其次是江南大学(14篇,12.61%),再次是华中师范大学(11篇,9.91%)。这也与作者发文量排名吻合,说明国内远程教育教学交互研究领域中师范类高校是主力军。

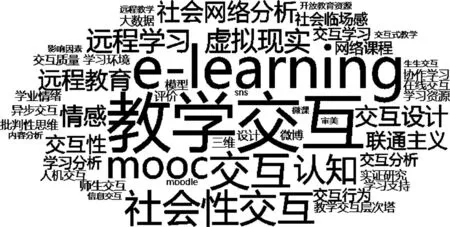

关键词在一定程度上也反映了研究主题。在111篇文章中共出现了484个关键词,对相近关键词进行归类后得268个关键词,为了更为直观地显示所有关键词的频次大小,笔者运用BlueMC的词云工具对其进行了可视化呈现(见图2),关键词频次越高,图中显示的字号越大。分析发现,除去“教学交互”“交互”“远程教育”“远程学习”等与主题词相关的词,出现频次大于5的有“e-learning”(18)、“MOOC”(12)、“社会性交互”(12)、“认知”(10)、“虚拟现实”(8)、“社会网络分析”(7)、“交互设计”(7)、“情感”(7)、“交互性”(6)以及“联通主义”(6)。以上关键词反映了近几年远程教育教学交互领域的研究热点,为了进一步了解和梳理研究主题,笔者将运用内容分析法进行更加系统、具体的归类分析。

图2 2012年至2017年远程教育教学交互领域关键词云图

(二)核心作者及活跃研究团体分析

在作者互引矩阵中,行标签为施引作者,列标签为被引作者。例如矩阵第i行第j列的数据为n,则代表作者i引用作者j的次数为n次,作者j被作者i引用的次数为n次。在UCINET中输入作者互引矩阵所得的作者互引网络为有向网络。

社会网络密度表示节点之间实际连接数同最大连接数之比,是衡量各节点关系紧密性的重要指标。一般来说,网络密度值越大,则作者互引的频度越大,网络各节点之间的关系越紧密,网络对各节点的影响也越大。如表1所示,从2012年至2017年作者互引网络密度值总体呈上升趋势。与图1进行对比可以发现,自2012年至2017年文献发表量相对稳健,说明教学交互领域作者互引的频率增大,有利于远程教育教学交互领域内研究成果的交流和传播。

表1 远程教育教学交互2012年至2017年作者互引网络密度值变化

1.作者互引网络

在构建出的作者互引矩阵中,施引作者为88位,被引作者为638位,为了简化最终生成的作者互引网络结构,仅保留被引超过2次的作者。将作者互引矩阵导入到UCINET后生成的社会网络如图3所示,该网络共包含145个节点和335条边,其中包含一个非人节点“自我引用”,即施引作者和被引作者为同一人,大部分情况下进行作者互引分析时会排除自我引用的情况,认为自我引用属于干扰因素或者是作者提升文章引用率的手段(Hyland,2001),但从另一个角度来看自我引用也是个人研究不断发展的表现(张婧婧,等,2015)。

六度空间理论认为个体形成的直接和间接的关系是通过强连接和弱连接形成的。在社会网络中,网络直径代表了节点间的距离,反映了网络中信息传播的速度,平均距离表示所有节点到其他节点的平均最短距离,一般来说,平均距离越大各节点间的距离越大,表明该网络的结构不利于信息的流通和传播。本文中作者互引网络的直径为9,平均距离为4.39,表明虽然该网络中信息传播的路径高于6,但是大量强连接的存在使得作者之间的信息流动速度较快。

图3 作者互引网络图

网络中节点的大小由入度决定,边的粗细由边的权重决定,节点越大节点的入度越大,边越粗表明节点引用的频次越高。在作者互引的社会网络中,入度表示作者被引次数,出度表示作者施引次数,一般而言,衡量作者在某一领域的影响力最直观的指数就是入度。在作者互引网络中,入度最高的是陈丽(27),除此以外国内作者入度较高的还有王陆(13)、曹良亮(9)、胡勇(6)、刘清堂(6)、杨现民(6)、王志军(5)、祝智庭(5)和郑勤华(5),以上几位作者的文章被高频引用(见表2)。

表2 入度高的国内作者及其研究方向

入度代表的是与该节点有直接联系的节点数,没有考虑这些节点本身的网络地位以及影响力的大小,即指向该节点的其他节点可能是处于网络中心的节点,也可能是处于边缘地区的节点,因此仅依据入度值无法决定该作者在整个远程教育教学交互领域的影响。中间中心度计算了某一节点对于其他任何两个节点的影响力的大小,中间中心度越高说明该节点的位置越趋于网络中心,在该网络中的影响力越大。在作者互引网络中,中间中心度排名前6位的节点分别为王志军(165975.903)、陈丽(97648.712)、自我引用(70764.730)、朱珂(44850.348)、胡勇(43416.847)、杨彦军(34922.650)。对比发现,自我引用节点的入度和中间中心度均居于前列,从年份上来说,引用他人的文献一般比自我引用文献的年份更久远,在合作发文中自我引用情况尤其明显,在一定程度上反映了团队研究的进程和发展。表3反映了以上作者的主要研究领域。

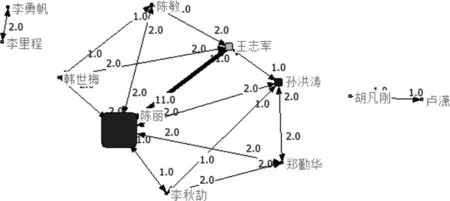

2.高产作者合作网络

根据本文研究情况结合普莱斯定律可得,高产作者发文量的阈值为14。本文将发文量在2篇及以上的18位作者作为远程教育教学交互领域的高产作者,并通过UCINET构建了18位高产作者的合作网络。合作频次最高的两位作者是王志军和陈丽(11次),9组高产作者合作2次,其余高产作者合作频次为1次或0次,可见大部分高产作者之间合作频次并不高。通过进一步分析作者所在机构可以发现,不同机构之间的合作多源自师承关系,如北京师范大学的陈丽与江南大学的王志军两人之间的合作(11次);大部分高产作者之间属于同校合作,比较典型的有北京师范大学的陈丽、郑勤华、孙洪涛、李秋劼等人之间的合作;其余多表现为高产作者作为导师指导合作者发文。

表3 中间中心度高的作者及其研究方向

通过UCINET将创建好的高产作者合作矩阵生成可视化的社会网络(见图4),节点表示存在合作关系的作者,边表示合作关系及合作次数,节点大小与节点的中间中心度有关,中间中心度的值越大节点也越大。高产作者合作网络图中共包含17个节点,其中非零节点有11个(见图4),6个孤立的节点说明其未与任何高产作者合作过。在整个网络中,仅形成了一个以陈丽(中心度6)为中心的包含7个节点的结构紧密、联通性较强的小型合作网络,说明当前远程教育教学交互领域尚未形成大量且广泛的合作形式,大量研究者之间缺乏直接交流。已形成的这一小型合作网络成为该领域相对活跃的研究团队,该研究团队中包括北京师范大学的陈丽、郑勤华、孙洪涛、李秋劼,江南大学的王志军,华中师范大学的陈敏,北京开放大学的韩世梅。

图4 高产作者合作网络图(不含非零节点与孤立节点)

普莱斯曾将科学家之间形成的信息交流和关系网络划分为两种,一种是隶属于正式组织的科学家群体,另一种是基于信息交流网络形成的非正式的组织松散但学术凝聚力较强的科学家群体,即“无形学院”。无形学院中的成员之间会时常保持接触,包括沟通、访问、讨论、协作、论争或者互助等,并进行合作研究(王克君,2001)。在当前远程教育教学交互领域形成的小型合作网络中,七个成员分属四大高校,存在合作研究的关系,且其中多数成员为师徒关系,这种毕业后师徒间的持续合作关系进一步促进了跨机构的合作,推动了小型“无形学院”的形成,是扩大合作群体的重要推动力(曹璞,等,2016)。从该网络的合作持久度来看,61.54%的合作频次为2,30.77%的合作频次为1,说明该网络大部分作者之间属于短期合作。其中,合作最紧密的是陈丽和王志军,两人合作发文达11篇,主要研究方向是教学交互的理论和模型。这种保持长期合作的师徒关系不仅带动了年轻学者在该领域的发展,而且培养了未来远程教育教学交互领域的核心力量,无形学院的形成和发展也促进了该领域知识的传承、增长和创新(王克君,2001)。

(三)引文整体网络分析

1.文章互引分析

在文章互引矩阵中,行标签为施引文章,列标签为被引文章,通过UCINET对2012至2017年远程教育教学交互领域的文章互引情况进行分析,所得网络为有向网络。网络中节点的大小由中间中心度决定,中间中心度越大,节点越大。

该网络包含111个节点,58条边,平均每个节点有0.52条边,边的数量较少,整个网络包含61个度为0的节点,这些节点没有与其他任何节点建立连接,属于网络中完全孤立的不活跃的节点。进一步分析形成孤立节点的原因:出度为0主要因为引用的文献为英文文献或不属于远程教育教学交互领域的文献,因而未处于被统计的范围内;入度为0的原因主要是因为发文时间较新尚未引起关注和广泛认可,或者是研究本身的影响力不够。

在文章互引网络中,节点的入度表示被引频次,出度表示施引频次。在2012年至2017年间,国内远程教育教学交互领域文章的互引率较低。为了进一步简化网络结构,仅保留度不为0的50个节点(如图5)。在50个度不为0的节点中,33个节点(66%)至少被引用过1次,16个节点(32%)被引用达2次及以上,有3个节点被引次数最高,达4次。其中,一个节点为王志军的《国际远程教育教学交互理论研究脉络及新进展》,属于综述类文章且属于自我引用的情况,反映了该研究者的研究历程;其余两个节点分别为陈丽的《三代远程学习中的教学交互原理》和王志军《联通主义学习的教学交互理论模型建构研究》,这两篇文章均将联通主义学习理论纳入教学交互研究的范畴,属于教学交互理论研究的前沿领域;有3个节点施引次数达4次,分别为《三代远程学习中的教学交互原理》(陈丽,王志军,2016)、《远程学习中教学交互层次塔的哲学基础探讨》(王志军等,2016)、《网络学习空间中学习者交互模型及应用研究》(朱珂,2017)。有32篇文章(64%)引用过样本内的其他文章,15篇(30%)施引次数超过1次;有17篇文章引用过样本内文章,但本身未被其引用过,其中11篇属于2016年和2017年发表的文章,究其原因是由于引文网络的年代特征,即新文章无法被老文章引用。

图5 文章互引网络(节点度不为0)

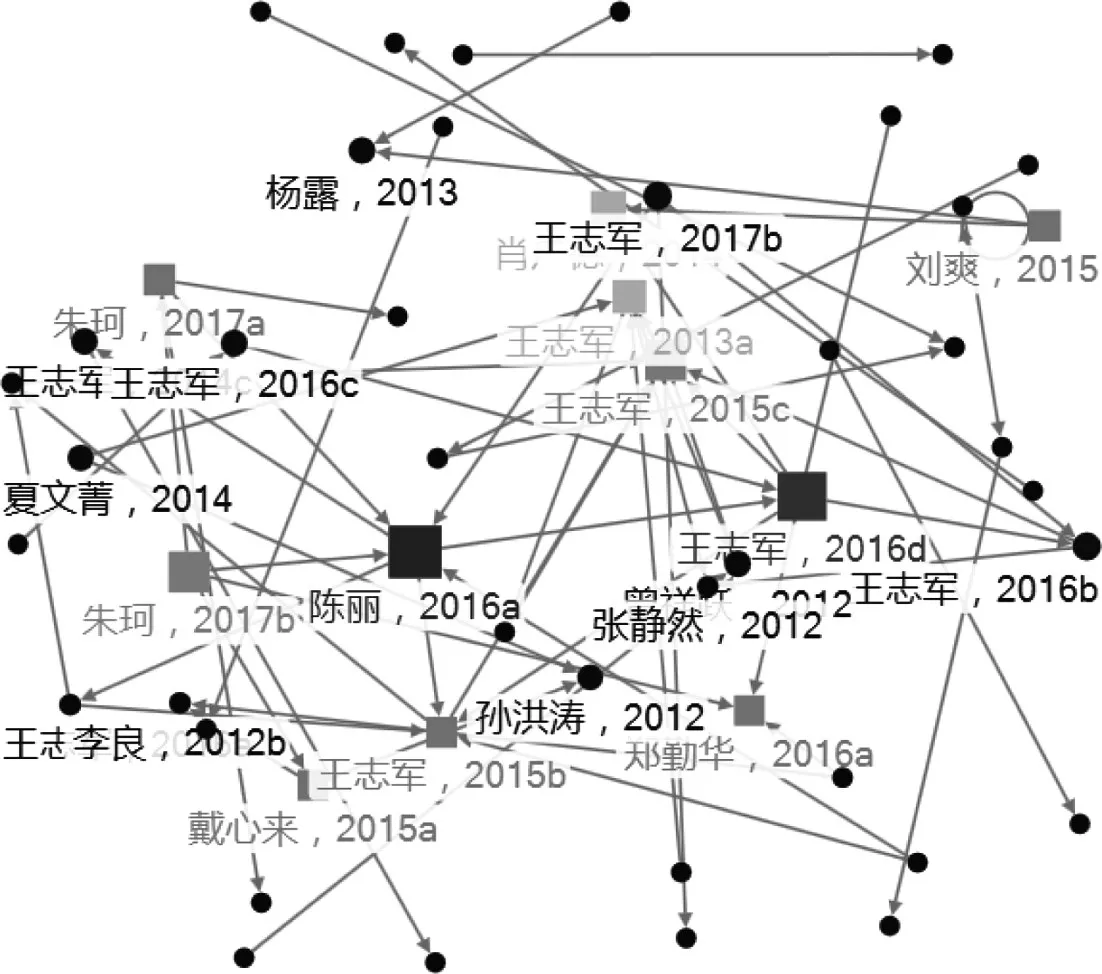

2.整体引文网络分析

2012年至2017年的文章互引网络(如图6)的整体结构松散,一半以上的文章处于孤立状态,大部分引文属于被标记的范围之外。本研究构建了111篇文章的全部引文矩阵,行标签为施引文章,列标签为被引文章。为了简化最终生成的网络结构,将仅被引过一次的文章排除,最终生成219个节点、429条边的引文网络。

按年代取中间中心度排名前列的引文,可以看出,每一年的高影响力引文不尽相同,但基本属于2004年之前的研究,且聚合成相似的作者子群,该子群包含陈丽、曹良亮、王陆等国内作者,属于国内远程教育教学交互领域较有影响力和做出较大贡献的学者。进一步分析历年来具有高中间中心度的文章可以看出,穆尔(Moore,1989)对于交互的三种分类,陈丽(2004b;2004c)对“教学交互”概念的界定和交互分类模型的研究,丹尼尔等(Dan⁃iel,1994)对远程教学中人与界面交互的研究等,依然对现有相关研究起着重要的指导作用。

图6 整体引文网络图

(四)研究内容的内容分析

1.分析单元与编码体系

运用NVivo 11对2012年至2017年国内远程教育教学交互领域的109篇期刊文献进行分析,将研究年份、研究内容、研究方法作为分析维度,每一篇文章作为一个分析单元以比较、观测六年来研究内容与研究方法的热点与变化趋势。研究年份维度以一年为间隔,将2012年至2017年的文章划分为六个单元;研究方法维度依据内容的倾向性划分为基础研究、应用研究和开发研究;在参照“社会交互与多元化发展时期研究主题”类目设计(王志军,等,2015)的基础上,在详细阅读样本内容、总结文章主要观点后对已有体系进行修改,由此确定研究内容的编码体系主要包括交互分析、交互过程与质量、交互策略、社会交互、人机交互/人与信息的交互、其他六个维度,详细类目如表5所示,编码时表中前三个维度与后三个维度中的类目可重复。

表4 整体引文网络中间中心度逐年排名

表5 研究内容编码体系

图7展示了研究主题与研究年份的对应分布。不难看出,“交互过程与质量”和“社会交互”一直是近几年来研究者们普遍关注的主题;与“交互策略”“交互分析”相关的文章数目在2015年达到顶峰,之后呈现逐渐下降的趋势;与“人机交互”相关的研究主要分布在2013年至2015年间;“人与学习资源交互”的研究相对较少,但已有少部分研究者开始关注学习者与学习资源的交互,从理论层面分析学习资源的交互性和生成机制,缺乏相应实证研究的支持。

2.评判信度分析

图7 研究主题对应研究年份分布图

内容分析的信度反映了两个以上的评判员对相同文献编码时的一致性程度,编码结果越相近内容分析的可信性和稳定性越高。反之,分析的可信性和稳定性越低,当信度值大于0.9时可以依据主评判员的分析结果。本研究由3名研究人员(编号为X、Y、C)分别对每一篇文章进行独立编码,文章按照随机顺序排列,以“有效排除研究者分析标准变化”这一主观原因产生的误差(风笑天,1992)。信度分析的公式为R=n×K/[1+(n-1)×K],其中n表示评判人数,K表示平均相互同意度[K=2M/(N1+N2),M为两个评判员完全相同的栏目数,N1和N2为不同评判员分析的栏目数]。本研究中K=(KXY+KXC+KYC)/3,因此所得最终信度值R为0.9231。

3.研究内容分析

表5展示了各类目的文章数量。可以看出,2012年至2017年间,国内远程教育教学交互领域的研究热点集中于交互过程与质量、社会交互(主要是师生交互和生生交互)两大层面,这与国际远程教育研究脉络的第三阶段——重视社会交互与多元化发展时期的研究热点相吻合(王志军,等,2015 a),关注人际交互过程与提升人际交互质量成为当前的核心议题,其次是交互分析和人机交互、人与信息的交互。此外,涉及交互与认知、交互与情感的文章各13篇,各占文章总量的11.71%,成为新兴的研究主题。下面将从交互分析、交互过程与质量、交互策略、社会交互、人机交互/人与信息的交互以及其他六个维度进行具体分析。

(1)交互分析

远程教育中交互的实现离不开技术和媒介的支持,对交互工具的分析、开发和应用是研究者普遍关注的话题。在交互分析维度下,与交互工具相关的研究涉及17篇文章,占文章总数的15.32%,主要探讨学习支持工具(包括群组意识工具、社会共享元认知工具等)、新兴技术(包括增强现实、虚拟现实、体感交互)、在线学习工具(平台、移动App)、情感检测工具(刘越,等,2014)在教学交互方面的设计与应用。与2013年之前的研究相比,移动互联、交互式微视频等技术手段已得到进一步的推广和普及,在此基础上出现了以增强现实、虚拟现实为代表的新兴技术,技术的进步为教师、学习者交互体验的丰富和提升提供了保障。其次是对交互影响因素的分析,研究者通过实证研究从不同视角证明了学业情绪(陈毅萍,等,2012)、虚拟社区伦理(胡凡刚,等,2017)、教学模式(孙洪涛,等,2016 b)、人格特征(汪向征,等,2012)、平台使用与发帖者的角色(曹传东,等,2016)均会对交互的质量和水平产生影响。对交互分析方法和分析维度的研究除了综述交互分析方法的文章外,多为针对学习环境和学习资源的交互分析维度的探究。

(2)交互过程与质量

监控并收集交互过程中的大量数据是分析交互水平和质量的基础,开放的网络环境使学习者的活动数据呈现碎片化分布的状态,主要分布于社交类软件(如微博)、课程平台的功能模块(如讨论区、Wiki、论坛)等。但技术的进步和功能模块的完善使大部分过程性的学习数据得以及时保存和记录,如SNAPP可以自动搜集某些平台的讨论数据并进行可视化呈现、平台自动记录学习轨迹(如资源浏览的时间距离、请求帮助)等。在工具的支持下,对交互过程的分析不再仅局限于交互结果,而且关注交互过程的演化规律,如吴江等(2016)观察了六周内学习者交互网络结构和属性的变化,胡勇(2013)运用社会网络分析的方法探究社会临场感在协作学习不同阶段的发展变化。

对交互质量的研究,包括对交互水平和质量的现状分析,多数研究者运用社会网络从交互密度、学习者网络地位等角度入手,也有部分研究者会借鉴已有模型,如探究社区模型、知识社会建构五阶段交互分析模型等,作为编码依据进行内容分析,少数研究者通过聚类对慕课在线交互水平进行分析(孙洪涛,等,2016 a)。也有部分研究者关注交互质量评价指标体系的构建,如张晓勇等(2012)通过领域知识关系和模糊数学变换的方法构建了基于贝叶斯网络的评价系统。对交互效果方面的研究集中于探讨某一交互方式(如师生交互、社会交互、交互式资源)对学习绩效、持续使用意向、批判性思维、知识建构等的影响。研究多采用实验研究、个案研究、实证分析等实证研究方法,极少数研究属于理论思辨类。

(3)交互策略

从内容编码的结果来看,大部分研究集中关注促进和提升交互的策略,主要包括以下三大主题:促进与提升社会性交互体验与质量(生生交互、师生交互);基于特定媒体的教学交互策略,如远程视频会议系统、智能手机;促进和提升情感交互的策略,如智能学伴。结合以往研究可见,交互策略的研究经历了从主要关注“印刷材料、计算机课件和媒介”(陈丽,2004 a)到“网络课程、网络环境、师生交互”(王志军,2013)再到“社会性交互(包括师生交互和生生交互)、情感交互”的演变,研究者视角的转变也恰恰说明促进和提升交互水平的根本在于交互的内容,技术是手段而不是本质。除此以外,一部分研究者结合不同的理论或视角构建了不同教学情境下的交互模型,如王志军结合联通主义的观点根据认知参与度的深浅将交互划分为操作交互、寻径交互、意会交互和创生交互,进一步阐释了联通主义学习的过程(王志军,等,2015 b)。

(4)社会交互

在过去几年间,师生交互和生生交互依然是人际交互的热点。在师生交互方面,研究者多强调教师与学生之间的情感互动以及教师行为(如引导、示范、投入度)对学生交互水平和深层知识建构的影响。为了弥补远程教育中某些情况下教师角色的缺失和更大程度地发挥教师的作用,部分研究者开始探究“虚拟教师”的设计和实现,如赋予“虚拟教师”观察、理解、捕捉学习者情绪状态并进行识别、分析和反馈(如鼓励、提醒)的能力(李勇帆,等,2013),通过智能虚拟代理等技术增强虚拟教师在三维虚拟环境中的社会性交互能力,提供及时多样的反馈(刘永娜,等,2015)。可见,无论是强调教师本身的转变,还是技术手段的支持,远程教育中教师在情感和认知两方面的作用得到越来越多的研究者的重视,教师角色本身也在不断进化、成熟和完善。

生生交互方面主要包括以下四大主题:其一,生生交互现状与交互模式的演化。其二,不同地位、不同活跃度的参与者的交互特征比较,如:核心参与者善于对问题进行归纳和评论,发帖多为应用、分析等高认知层次的内容;积极参与者善于联想和意义建构,发帖多属于记忆、理解类层次;核心参与者和积极参与者都善于引发讨论;消极参与者提问较少,多表现为信息的回忆;边缘者交互意愿低,个人的思考和观点缺乏(戴心来,等,2015)。其三,影响生生交互质量的因素和促进提升交互的策略,如交互数量与交互质量的关系,学习者交互中心度与质量的关系(郑勤华,等,2016)。其四,生生交互在课程学习、意义建构等方面的作用和效果。在社会交互的研究中,研究者的关注点经历了从单一学习者主体到学习者集体的分化,出现了诸如“群体交互”“同伴交互”等具体的表述。除了学习者之间的交互,教师之间的交互也开始成为研究的主题,主要体现在协同备课环节。

(5)人机交互/人与信息的交互

人机交互的发展离不开新兴技术的应用,以人机交互为代表的操作交互是其他更高层次交互得以发生的基础和保障,丰富的人机交互不仅使用户获得更为真实和良好的交互体验,也为研究者获取、分析隐性交互数据提供了可能。当前情感计算、3D手势计算、体感交互技术、自适应、人工智能、增强现实等均是研究者关注的方向和热点。

相对人机交互和社会交互来说,现有的多数研究仅仅将学习者与学习资源交互作为研究中的某一方面,或者仅作为社会交互的结果被提及,少数以学习资源作为核心主题的研究属于非实证研究,如王志军等人将学习资源的交互性分为八个维度并与具体的学习者行为相对应(王志军,等,2017),王星等人基于远程教学交互层次塔设计了慕课资源的生成机制(王星,等,2017)。可见,学习者与学习资源的交互、学习内容之间的交互仍需得到实践性的重视,以实证数据作为支撑,实现理论到实践的创新。

(6)其他

2012年至2017年的相关研究中有13篇与交互概念和交互理论有关的研究,主要探讨教学交互的本质、有意义交互、联通主义与教学交互、结构主义与教学交互、教学交互原理与哲学基础等。除社会交互以外,认知交互和情感交互开始引起研究者的关注,认知层面多与布鲁姆认知目标分类、认知风格结构等建立联系,情感交互多从教师提供的情感支持和学习者的情感体验两方面分析。通过分析可见,现有研究中与概念交互相关的研究非常少,仅有的两篇文献主要探讨概念交互的类型。

四、研究结论

本研究运用社会网络分析法和内容分析法,对2012年至2017年国内远程教育教学交互领域期刊文献的核心主题、作者合作情况等进行了整理和分析。研究发现,师范类院校依然是当前国内远程教育教学交互研究的主阵营,大部分学者以合作发文的形式涉猎该领域,且多为同一机构研究者或者师徒之间的合作。部分师徒合作带动了一小批年轻学者在该领域的成长,这部分学者有望成为未来国内远程教育教学交互领域的核心力量,毕业后师徒间的持续性合作关系也促进了不同机构间的交流,有利于该领域成果的传承、学派的萌芽及进一步形成和发展,“无形学院”呈现雏形。与其他领域的研究相比,远程教育教学交互领域近年来文献发表量相对稳健,作者互引频率增大,知识更新和传播速度较快。但近年来应用类研究和开发类研究较多,基础性研究不足。具体来说,本研究的结论可归结为如下三点:

(一)合作发文、自我引用现象明显,“无形学院”雏形初显

2012年至2017年远程教育教学交互领域的研究者较重视科研合作,合作发文的现象非常普遍。尽管作者之间的互引频率较低,但随着时间增长,作者互引网络的密度不断增加,整个网络存在大量强连接,有利于领域内研究成果的交流和传播。陈丽、王志军、胡勇、朱珂等属于近年来较有影响力的作者,其中陈丽对交互理论和交互规律的研究对国内远程教育教学交互的研究具有重要的指导和借鉴意义。大部分研究者的研究建立在自己以往研究的基础上,尤其在合作发文的文章中自我引用的现象尤为明显,这在一定程度上推进了个人研究的深入。

有科研合作的作者多属于同一研究机构或存在师徒关系,师徒间长期的合作关系促进了跨机构间的合作交流,是该领域研究成果的传承以及“无形学院”的萌芽、形成和发展的重要推动力。某些师徒合作也使小部分年轻学者逐渐成长为远程教育教学交互领域的核心力量,如陈丽与王志军合作11次,王志军近几年以第一作者发文达16篇,占文章总数的14.68%。该领域已经出现核心作者和领军人物,且“无形学院”的雏形渐显,形成了以陈丽为中心的包含7位高产作者的小型合作网络,涉及北京师范大学、江南大学、华中师范大学和北京开放大学四所研究机构。无形学院的存在使得研究者之间容易产生智力碰撞,激发头脑风暴,从而有利于刺激集体研究创新(王克君,2001)。该合作网络联通性较好,具备发展成为持续稳定的核心研究团体的潜力,但作者之间的学术联系仍有待加强,合作网络的规模和持续性不仅有赖于核心领导者的流动性和活跃性,同时也需尝试扩展圈层结构,鼓励研究者们积极开辟和拓展“二级基地”(曹璞,等,2016)。

(二)理论研究成果显著,实践成果未得到广泛交流与传播

近年来,远程教育教学交互领域高影响力的研究成果较少,超过一半的研究属于完全孤立状态,处于边缘位置,这部分文章多为应用类和开发类研究。究其原因,主要是发文时间较新,尚未引起关注和广泛认可。三篇高被引文章中有一篇属于自我引用的综述类文章,其余两篇是理论类的研究,分别为《三代远程学习中的教学交互原理》和《联通主义学习的教学交互理论模型建构研究》,文章均比较了联通主义与教学交互的关系,属于教学交互理论研究的前沿领域。尽管文章互引网络结构松散,但通过逐年分析整体引文网络可以发现,每一年高影响力的引文逐渐聚合成以陈丽、曹良亮、王陆为代表的相似的国内作者子群,穆尔(Moore)提出的三种交互、陈丽对“教学交互”概念和分类模型的研究以及希尔曼(Hill⁃man)有关人与界面交互的研究等仍然对现有研究起着重要的指导作用。

总体来看,国内远程教育教学交互研究领域缺乏高影响力的实践类研究,当前研究者在实践应用领域的研究关注不同方面,有的关注资源研发,有的关注交互过程的演化,有的关注交互质量的分析与评价,有的关注基于平台、系统或新技术的交互机制设计。这一方面使得交互的研究全面多样、交叉融合地涉猎多学科、多领域,另一方面也使得研究过于分散,难以形成成熟的研究团体,相应的研究成果难以得到继承和发展。

(三)关注社会交互、认知交互、情感交互

国内远程教育教学交互研究处于重视社会交互的多元化发展时期,主要关注交互过程与质量和以师生交互、生生交互为代表的社会交互,认知交互、情感交互成为新兴的研究主题。研究者强调教师在情感与认知两方面的支持作用,“虚拟教师”的设计和实现分担了教师的角色,生生交互研究的关注点逐渐从单一学习者主体转移到不同学习者群体;部分研究者开始关注教师与教师的交互。移动互联、交互式微视频等交互工具得到进一步的推广和普及,增强现实、虚拟现实等新兴技术的出现为丰富师生交互体验、记录过程性数据提供了支持。交互影响因素分析的视角更加全面和多样化,包含了学习环境、学习资源、学习者情绪与人格、社区伦理等。在工具的支持下,研究的广度和深度得到进一步加强,不仅关注交互过程的分析和演化规律,而且就各交互类型产生的效果进行了实证分析。交互策略的研究视角也发生了从“媒介”到“课程、环境、教学”再到“社会、情感”的演变,相较技术而言,研究者更加关注认知、情感和社会三方面对交互水平的影响。在交互理论和交互规律的研究中已有研究者开始关注不同学习理论与交互之间的联系,有关联通主义和社会建构主义视角下的交互规律和交互理论的研究还需进一步深入,需要结合实践推动理论研究的发展和创新。

结合上述分析,当前我国远程教育教学交互领域仍然存在有待研究的方面,比如:作者之间、机构之间的学术联系不强,缺乏高影响力的实践类研究;缺乏对学习内容之间的交互、学习者与学习资源交互的研究和实践;对不同理论视角下交互规律和交互原理的研究和实践需要进一步重视和加强。

关于本研究的局限,可以从以下三个方面来探讨:其一,本研究选取了8本远程教育领域较有代表性的期刊作为数据来源,具有一定的代表性,但未能囊括国内远程教育教学交互出现至今的所有研究。其二,本研究借助可视化工具、运用新的分析方法呈现了近年来我国远程教育教学交互领域的研究现状,希望能在方法层面上为今后的综述研究提供启发和借鉴,但这一方法的局限亦可能是本研究的局限所在。其三,未来在本研究基础上,有必要综合国外远程教育教学交互研究进展进行更深入的分析和比较。