基于振荡波局部放电检测的配电网电缆典型缺陷分析与状态评价

2018-09-08曹张洁周成钢

谢 成,曹张洁,刘 黎,周成钢

(1.国网浙江省电力有限公司电力科学研究院,杭州 310014;2.国网浙江省电力有限公司杭州供电公司,杭州 310009)

0 引言

随着城市建设的快速推进,浙江配电网规模日益增长,截止2017年8月底,浙江省电力有限公司共有中压配网线路25 256条、228 634 km,总体电缆化率31%,其中全省A+与A区域的电缆化率分别已达99.2%,86.7%。然而,由于电缆运行环境复杂、通道运维管理相对困难、电缆网显著的容性电流易引起系统操作过电压,对设备绝缘造成不利影响[1];电缆本体及附件质量的参差不齐、缺陷众多。浙江电网已发生多次接头爆裂等配电电缆故障,终端故障极易引发开关柜、环网柜连锁故障,对配电网的安全稳定运行带来了极大挑战。

DAC(阻尼振荡波)检测技术是应用阻尼交流电压(俗称振荡波)来替代工频交流电压进行局部放电激发,同时进行局部放电量采集和定位的技术[2-3]。基于振荡波技术的OWTS(局部放电测试系统)在现场能够有效发现电缆绝缘的潜在性缺陷,特别对于中间接头、终端局部放电缺陷的检出最为有效。近年来,该技术在国内竣工试验及预防性试验中得到快速推广和应用[4-6]。

然而,为保障用户的供电可靠性,如何在复杂多变的现场环境下、在有限的停电时间内对电缆健康状态进行准确评价,并对检修方案进行科学决策,对于现场基于振荡波局放检测的缺陷判断来说,仍是一大难点。因此,有必要对现场试验结果进行统计分析,针对最重要的几类缺陷建立典型的局放特征库,优化调整现场试验的状态评价依据,对于提高配电电缆运维效率具有显著的实用价值。

文中介绍了在实验室模拟的10 kV电缆典型绝缘缺陷,通过对含人工缺陷放电源的电缆试品系统进行局部放电模拟及振荡波局部放电测试,分析总结了典型绝缘缺陷的局部放电特征。结合在G20保供电期间开展的大量现场试验结果,对发现的主要缺陷进行了分析归类,并对基于振荡波局部放电测试的状态评价依据及检修策略进行了优化。

1 振荡波局部放电检测原理及试验系统

1.1 基本原理

阻尼振荡波下局部放电量测量利用局部放电频谱中的较低频段部分,一般为数十kHz至数百kHz。假设距离测试端x处发生局部放电,upd为放电脉冲电压,为放电脉冲电流在测试端由检测阻抗采集到的电压,则放电点的局部放电量q为:

式中:a为电缆中波传播常数;Z0为电缆特性阻抗;t0为放电脉冲的持续时间。

振荡波电压下的电缆局部放电定位采用时域反射法,根据电磁波传输反射原理,即在缺陷处产生局部放电脉冲向电缆两端传播,在电缆端头处如果没有匹配阻抗,局部放电脉冲将在端头处反射。根据在测量端测量的第一个沿测量端传输的脉冲及经另一端反射后传回测量端脉冲的时间差,即可计算出缺陷距离测量端的距离,从而定位出缺陷部分。在振荡波电压下,每一个振荡周期根据测量局部放电可测得放电幅值及此放电脉冲经远端反射后的脉冲幅值,计算出放电距离测量端的位置,即可绘出局部放电幅值或局部放电密集程度与电缆长度的关系曲线。

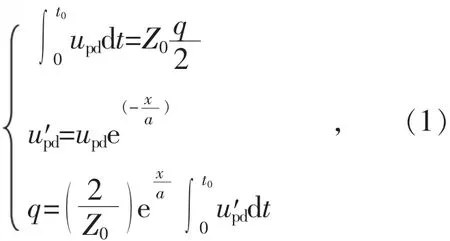

1.2 试验系统

基于振荡波局部放电的电缆试验系统如图1所示。振荡波电压的产生是利用直流电源先对电容充电,再闭合IGBT(高压光触开关),由测试仪器电感和被试电缆电容形成振荡回路,对被试电缆逐级加压测试并采集数据,经过数据分析得到电缆的局部放电特征参数和放电位置。

图1 振荡波局部放电试验系统

在进行振荡波局放测量前后均应开展绝缘电阻测试,对于10 kV电缆只有主绝缘电阻测试结果大于50 MΩ时才可以进行局部放电试验,以避免振荡波电压直接造成电缆绝缘击穿。局部放电测试前应采用TDR(波反射法)电缆故障定位仪测试电缆中间接头、终端位置及电缆长度。局部放电试验过程中应尽量减小环境噪音干扰,如有施工可要求暂停。尽量减小来自地线的干扰如电晕对电缆局部放电判定的影响。此外,为排除高压测试电缆与被测电缆之间的接触不良造成的人为干扰,高压电缆与被测电缆的连接需要严密接触完整。

2 典型缺陷模拟及局部放电特征分析

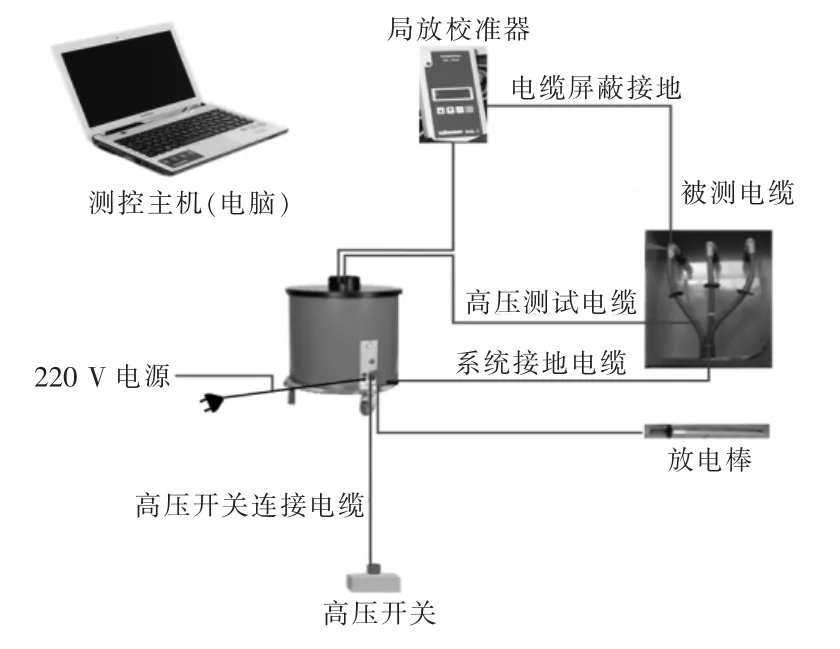

为提高现场检测效率及缺陷判断的准确性,在实验室制作了5种含典型绝缘缺陷的真型试品系统,如表1所示。开展模拟缺陷的典型局部放电特征采集,形成阻尼振荡波电压下典型绝缘缺陷局放图谱库。

表1 典型绝缘缺陷模型

(1)复合绝缘界面间导电颗粒缺陷模型。用于产生接头内部复合绝缘界面间的悬浮放电。电缆接头制作需要剥削一段外半导电层,如果施工时外半导电层有残留,或者有导电(半导电)杂质附着在主绝缘表面,会产生悬浮电位,从而引发局部放电。该缺陷是在电缆本体主绝缘和接头预制件绝缘的交界面上放置形状大小不规则的金属铜颗粒。

(2)主绝缘切向气隙缺陷模型。用于产生接头内部电缆本体主绝缘存在气隙所引发的放电。电缆接头制作需要剥削一段外半导电层,为了使该段主绝缘上不残留外半导电层,需要用砂纸沿着主绝缘切向打磨,如果打磨深度控制不良,会在主绝缘上形成长条形气隙,产生集中电场,从而引发局部放电。该缺陷在外半导电层断口与金属压接管之间的电缆主绝缘表面上沿着切向划出长条形气隙。

(3)外半导电层断口处半导电尖端缺陷模型。用于产生接头内部复合绝缘界面间从主绝缘表面向导体压接管方向的沿面放电。电缆接头制作剥削一段外半导电层时,断口处如果处理不当,可能会有半导电突起,产生集中电场,沿主绝缘表面向导体压接管方向爬电。该缺陷在处理好的外半导电层断口处涂抹半导电漆并烘干形成尖端形状。

(4)预制件安装错位缺陷模型。用于产生因接头应力锥与外半导电层断口间错位脱离引起的电场集中所造成的界面爬电。预制式接头安装时,其应力锥端部应与电缆外半导电层断口紧密压接,为保证安装质量,应力锥相对位置都留有一定的余量,若使一端外半导电层断口伸出应力锥尾部,就会产生电场集中,在界面处产生爬电。该缺陷在接头预制件安装时,有意使一端外半导电层断口伸出应力锥一定距离形成错位。

(5)高电位尖端缺陷模型。用于产生接头内部裸露的高电位尖端因电场局部集中而引起的尖端放电。交联电缆生产中,若导体线芯绞制工艺控制不良,导体表面就会出现较大的毛刺;接头安装时,电缆导体线芯间压接用导体连接器表面未处理光滑,也会存在金属毛刺、尖端或棱角。导体带高压电时,这些裸露的高电位尖端由于电场集中就会产生尖端放电[7-9]。该缺陷在导体压接管外部的导体线芯上用细铜丝捆扎形成一个金属尖端,同时电缆导体附近的绝缘退至接头内高压屏蔽之外。

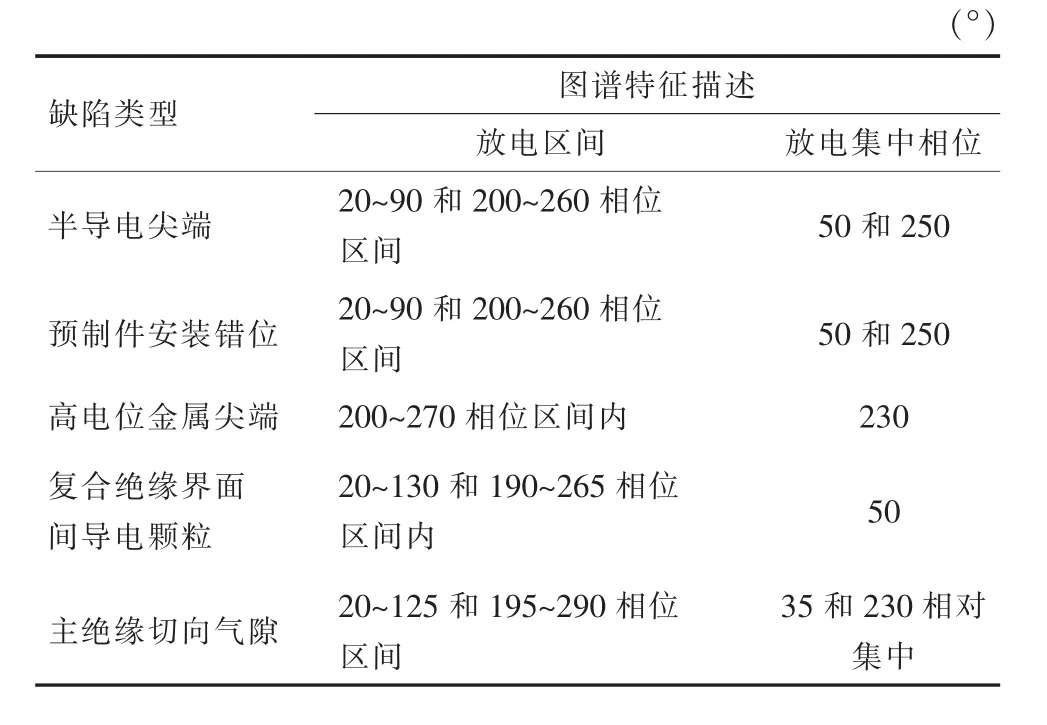

试验搭建了如图2所示的含人工缺陷放电源的电缆试品系统,由长455 m的成盘长试样,通过屏蔽波纹软管和高压导线,与长约13 m的含人工模拟缺陷接头的短试样串联而成。图2中的ZD1,ZD2,ZD3和ZD4为装有应力锥和伞裙环的终端头。对接头1采取均压处理以保证试验无局放。分别对5种缺陷模型进行振荡波局部放电试验,得到如表2所示的典型缺陷的放电特征。

3 现场检测的典型缺陷分析

3.1 杭州电网检测概况

2016年杭州电网为确保G20峰会期间电缆运行整体可靠性,对保供电重点区域及部分电网薄弱区域总计266回10 kV配电电缆开展了以振荡波局部放电检测为主的现场试验,并根据表1建立的典型缺陷放电特征辅助现场缺陷判断。根据检测数据的统计分析,总结在运电缆主要问题为4类:

图2 含人工模拟缺陷接头的电缆试验样品示意

表2 典型绝缘缺陷的局部放电特征描述

(1)热缩电缆终端的老化问题。部分热缩式、预制式电缆终端运行年限较长,平均为10~15年,已经严重老化,应力控制材料出现明显裂痕、劣化现象,常伴有明显的放电烧灼痕迹。此类缺陷共计46起,在在运电缆缺陷中占36%。

(2)冷缩式应力管握力衰减问题。冷缩式电缆终端采用应力管结构设计,但其握紧力明显不足,导致电缆半导电端口的应力控制不足,电场畸变严重,产生明显的局放现象。此类缺陷共计28起,在在运电缆缺陷中占22%。

(3)电缆附件施工工艺问题。电缆附件在施工时造成的轻度绝缘划伤、半导电剥离距离不足等,经过一段时间运行造成局放现象的产生。此类缺陷共计14起,在在运电缆缺陷中占11%。

(4)电缆内部及线芯进水问题。电缆线路浸水运行致使电缆接头内部进水,导致线路绝缘电阻降低以及因接头内部的电场变化而产生的局部放电。此类缺陷共计39起,在在运电缆缺陷中占31%。

3.2 典型缺陷局部放电特征

(1)热缩式终端复合界面混合缺陷。某运行15年、总长为413 m的配电电缆,测试端为热缩户内终端,对端为冷缩户内终端。A、B两相均在1.5U0下开始检测到局部放电信号,放电幅值最大分别为2 052 pC、1 929 pC,且均在1.7 U0下放电量达到最大,放电幅值最大均为2 245 pC;C相在1.2 U0下开始检测到局部放电信号,放电幅值最大为2 210 pC,在1.7 U0下放电幅值最大为2 122 pC。三相放电源均定位于测试站电缆终端处。对放电谱图进行分析发现,三相放电均集中在 10°~80°, 落在第一象限, 90°~360°相位下没有发现放电信号。解剖测试端电缆终端后发现:该热缩式终端用老式剥削工艺处理外屏蔽层,半导电屏蔽层剥削断口参差不齐,绝缘表面极度不平滑,应力管及主绝缘有明显老化裂痕与褶皱,如图3所示。

图3 绝缘老化裂痕及应力管内部褶皱

(2)冷缩式终端应力管管握力衰减缺陷。某运行1年、总长为485 m的配电电缆,测试端为冷缩户户内终端。A、C两相均在1.5 U0下开始检测到局部放电信号,放电幅值最大分别为562 pC与1 587 pC,且均在1.7 U0下放电量达到最大,分别为827 pC与1 600 pC。A、C两相放电源均定位于测试端终端处,B相未检测到局部放电信号。对放电谱图进行分析发现,A相放电主要集中在 0°~90°与 180°~270°, 其中在 30°~80°,220°~230°放电量最大,正负半周放电密度明显不对称,正半周放电密度、幅值都大于负半周,最大放电量也大于负半周。C相放电主要集中在10°~90°, 200°~270°, 其中在 40°~60°与 80°~90°放电量最大,正负半周放电密度明显不对称,正半周放电密度、幅值都远大于负半周,最大放电量也远大于负半周。现场解剖后分析发现,冷缩式终端由于应力管握紧力不足,如图4所示,导致电场畸变出现局部放电,采用23号绝缘带绕包缠绕增加握紧力后重新开展振荡波试验,则未检测到异常放电信号。

图4 应力管绕包修复强化握紧力前后比对

(3)T型终端主绝缘未打磨缺陷。某运行5年、总长为1 833 m的配电电缆,测试端及对端均为T型终端。A与C两相均在1.7 U0开始检测到局部放电信号,放电幅值最大分别为6 136 pC与3 106 pC,两相放电源均定位于测试端电缆终端处。放电谱图分析发现A相放电主要集中在10°~90°与 190°~270°, 其中在 10°~90°的放电次数明显多于190°~270°,正负半周放电密度明显不对称,正半周放电密度、幅值均大于负半周,最大放电量也大于负半周;C相放电主要集中在10°~90°, 180°~200°和 230°~240°, 其中在 50°~70°放电次数最多,正负半周放电密度明显不对称,正半周放电密度、幅值均大于负半周。经解剖测试站电缆终端后发现该终端主绝缘未打磨光滑,表面粗糙,为典型的施工工艺不到位引起的绝缘缺陷,如图5所示。

图5 终端内电缆主绝缘未打磨缺陷

(4)中间接头进水缺陷。某运行2年、总长为1 359 m的配电电缆在进行振荡波局放测试时,B相在1.1 U0下开始检测到疑似局部放电信号,放电幅值最大为716 pC,在1.7 U0下放电量达到最大,放电幅值最大为12 075 pC,定位于距离测试端381 m中间接头处。通过放电谱图分析发现,放电主要集中在 0°~90°与 180°~270°, 其中在 30°~40°与 220°~230°放电量最大, 正负半周放电密度明显不对称,正半周放电幅值大于负半周,最大放电量也大于负半周。解剖距离测试端381 m的中间接头发现,绕包阻水铠装带内有严重进水,接头冷缩应力件内有轻微进水后放电痕迹,如图6所示。

图6 中间接头进水缺陷解剖

4 状态评价策略优化

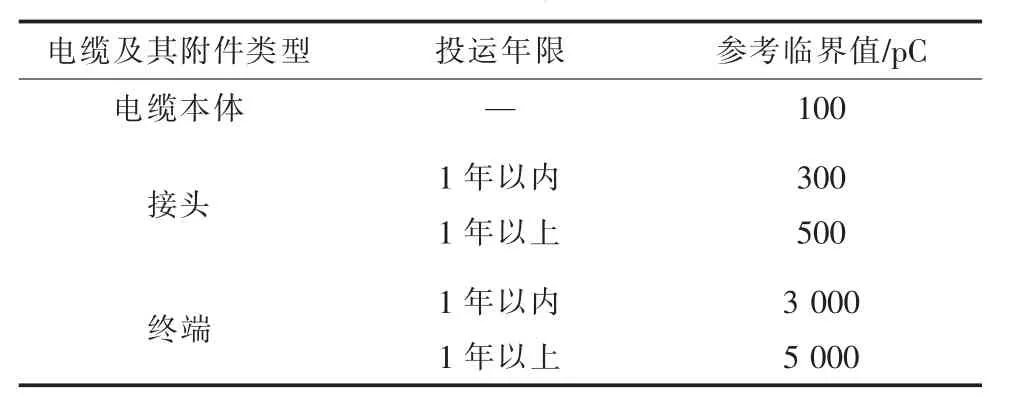

目前,浙江电网开展配电电缆振荡波现场试验主要参考执行文献[7-9],这些标准给出了电缆本体、接头以及终端分别对于投运年限1年以内以及1年以上的典型的参考临界局部放电量,如表3所示。

表3 现行标准中典型的参考临界局部放电量

然而,实际运行的电缆符合电力设备故障率的浴盆曲线规律[10],即在投运初期由于设计、制造及安装的缺陷易导致电缆故障较多,而后故障率降低并基本保持稳定,随着投运年限的增长,由于环境的长期影响、材料老化等引起的绝缘劣化等将使故障率升高。因此,基于电缆故障率的客观规律以及杭州地区对于电缆供电可靠性的特殊要求,对存在局部放电的电缆线路,综合考虑局部放电位置、投运年限和放电量水平,优化并提出了如表4所示的基于振荡波局放检测的状态评价依据。该评价依据目前已在杭州电网试行,有效指导了基于现场局部放电试验的配电电缆状态评价工作,推进了电缆运行维护检修的科学决策。

表4 优化后的基于振荡波局放检测的状态评价依据

5 结论

通过开展实验室典型绝缘缺陷的模拟及局部放电特征分析,结合大量现场试验结果的统计分析,研究了基于振荡波局部放电检测的10 kV配电电缆典型缺陷与状态评价,得到以下结论。

(1)复合绝缘界面间导电颗粒、主绝缘切向气隙、半导电尖端、预制件安装错位和高电位尖端等电缆绝缘缺陷具有典型局部放电特征,通过典型特征分析及总结,对于现场检测的缺陷类型判断具有很大帮助。

(2)热缩电缆终端的老化问题、冷缩式应力管握力衰减、电缆附件施工工艺、电缆内部及线芯进水,为目前杭州电网配电电缆现场试验发现的最主要缺陷原因。

(3)综合考虑局部放电位置、投运年限和放电量水平,细化、优化基于振荡波局部放电检测的状态评价依据,能够有效指导配电电缆运行维护的决策。

基于振荡波局放检测的现场试验方法能够有效发现配电电缆的绝缘放电缺陷,然而对于电缆进水、受潮引起的水树枝及绝缘老化尚未形成局部放电的缺陷检测存在一定的局限性。因此,后续在开展振荡波局部放电的同时,将研究如何结合介损测量等其他手段来扩大缺陷检出的范围,提升基于现场检测的电缆状态评价的有效性。