农业保险对农业技术效率影响的差异性分析

——基于动态面板数据的GMM估计

2018-09-07郑春继余国新李先东

郑春继, 余国新, 李先东

(新疆农业大学经济与贸易学院,新疆乌鲁木齐 830052)

我国是农业大国,农业在国民经济中一直处于主导地位,农业发展为我国经济的腾飞奠定了夯实的基础。但自然、市场的不可预期性一定程度上对农业生产造成威胁,甚至制约农业发展。因而,农业保险便成为国家帮扶农业发展、农民转移生产风险的战略首选。农业保险通过风险转移、灾后补偿等手段为稳定生产、提高农业产出保驾护航,提升农业技术效率也是增加农业产出的关键因素。因此,研究农业保险发展与农业技术效率之间的关系、解决提高农业技术效率问题具有重要意义。

1 研究现状

国内外众多学者从不同方面开展了农业保险的相关研究。(1)关于农业保险研究。Babcock等研究认为,农业保险对农业生产有显著的促进作用[1-2];周稳海等指出,其促进机制依赖于农业风险水平,风险水平的增加,其促进力度增大[3]。还有学者在论述农业保险对农民收入影响时持不同观点。Glauber认为,农业保险未必促使农民增收,对农民收入的影响没有确切结论[4];张小东等得出农业保险促进农民收入结论的同时,认为农业保险对不同区域的作用差异显著[5]。(2)关于农业技术效率研究。众多学者基于不同视角深入剖析了关于农业技术效率的问题。Berry基于城镇化发展进程角度,提出城镇化对农业技术效率的影响具有两面性[6];宋春光等运用随机前沿分析方法,论证了合作金融可以有效促进农业技术效率的提高[7];杨志海等根据1 918户农户调查数据,通过DEA-Tobit模型研究劳动力老龄化对农户综合技术效率和纯技术效率二者的影响,得出二者作用相反的结论[8]。(3)关于农业保险对农业生产效率影响的研究。赵立娟研究认为,农业保险与农业生产效率二者存在协整关系,实施农业保险政策是提升农业生产效率的有效途径[9]。

目前,针对农业保险发展对农业技术效率具体影响的研究,还十分匮乏。笔者以此为切入点,探讨农业保险发展对农业技术效率的影响,从而提出相应的政策建议,其创新点体现在以下3点:(1)采用数据包络分析(DEA)方法测算农业技术效率时,选取狭义的农业增加值作为产出指标,避免因内容广泛重复核算造成结果出现偏差;(2)运用改进后的熵权法,从规模、结构和效率3个维度衡量农业保险发展水平,突破了选用农业保险保费收入、人均保费或人均赔款单一指标代表农险发展的固有方法;(3)从区域差异特征着手,采用动态面板数据的差分GMM估计方法,考察农业保险与农业技术效率之间的关系。区域差异的研究,为政府部门针对农业保险的长远发展战略的制定提供理论依据。

2 农业保险影响农业技术效率的作用机制

农业技术效率是指在有限的技术水平和既定的生产要素投入的制约下,使实际产出能够达到理论产出最大化的程度。目前,我国农业技术效率受农业科技、农业风险以及生产条件等因素影响,对于提高农业综合生产的能力还有很大的提升空间。农业保险能够合理规避、转移相关农业风险,提升农业技术效率,其作用机制体现在以下几方面。

2.1 农业保险通过农业技术创新影响农业技术效率

农业保险通过为技术创新提供风险管理和技术指导影响农业技术效率。农业技术创新是科研技术成果从理念设计的产生到现实生产力应用的演变过程,是提升农业技术效率的有效动力。但技术创新过程具有高收益特征,同时也存在较高的失败风险[10],农业科研机构常常因担心科研试验失败,而放弃农业科研项目。农业保险可以有效分散风险,消除科研机构后顾之忧,推动农业新技术的科研与推广[11]。除此之外,农业保险部门定期组织专门的农业技术培训,提高农业生产经营者科技应用能力。

2.2 农业保险通过收集筛选有效信息影响农业技术效率

随着信息时代的到来,信息市场拥有多样性和复杂性特征,致使单个农业生产者难以获得有效的农业生产信息,很难鉴别新型农产品的优劣,选择高经济回报的农产品种植。相较而言,农业保险企业比单个农业生产者在信息掌控方面更具优势。农业保险机构通过多渠道收集、筛选可供选择的新型农产品、农业新技术等有效信息,合理规避农户所承担的风险,进而有效提高农业技术效率。

2.3 农业保险通过分散、转移风险并影响农业技术效率

一旦遭遇自然灾害,农业生产便受到不同程度的威胁,造成农产品产量不稳,农业生产者面临靠天吃饭的局面。因此,我国大部分地区农户仍然处于小农经营模式,但随着市场经济的深入发展,这种生产模式很难适应激烈的市场竞争。农业保险企业通过发挥分散风险的职能,消除农户在生产和经营过程中面临农业风险而遭受经济损失的顾虑,稳定生产者的产出预期,鼓励农业生产者选择风险高而生产效率更高的农产品,扩大农业生产规模[12],提升农业技术效率。

3 农业技术效率的测算与农业保险发展水平的度量

3.1 农业技术效率的测算

3.1.1 农业技术效率测算方法 DEA方法和随机前沿分析(SFA)法是测算农业技术效率常用的2种方法。与随机前沿分析法相比,数据包络分析法不需要明确特定的函数形式,不但可以避免因设定不同函数形式而可能得出不同的结论,而且可以减小计量过程中如联立方程组和方程设定等造成的误差[13]。因此,本研究采用DEA方法测算我国31个省(市、区)的农业技术效率。模型表示如下:

(1)

式中:Ek表示第k个决策单元的生产效率;xij代表第j个决策单元中第i种投入指标的投入总量;yrj代表第j个决策单元中第r种产出指标的产出总量;vi为第i种投入指标的权重;ur为第r种产出指标的权重。

3.1.2 农业技术效率测算结果 近年来,选取农业总产值或农林牧渔业总产值作为产出指标测算农业技术效率的研究已屡见不鲜。金怀玉等一致认为,选取农业总产值作为产出指标无法避免重复核算的问题以及农林牧渔业总产值内容过于广泛,各地区差异明显,无法进行比较[14-15]。鉴于此,以农业从业人员数、农作物总播种面积、农用化肥施用折纯量、农业机械总动力以及有效灌溉面积作为投入指标,选取与投入指标有较强相关性的农业增加值为产出指标。同时,以2000年为基期的不变价格计算消除价格波动影响,运用DEAP 2.1软件测算出2001—2013年全国31个省(市、区)农业技术效率。笔者按我国经济区域划分原则将全国划分为东部、中部、西部三大区域,分别研究相同时间段内不同区域农业技术效率(表1)。

表1 2001—2013年全国及不同区域农业技术效率水平比较

注:数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》。

从全国农业技术效率波动趋势分析可以看出,总体上呈波动上涨趋势。2001—2013年农业技术效率水平基本在 0.685~0.865,其间由2001年的0.685上升至2013年的 0.850,年均增长率为1.27%。其中,2006年取消农业税这一政策的全面实施,一定程度上减轻了农民经济负担,同时激发了农民参与耕种的热情,并促进了农业技术效率的发展。具体来看,我国农业技术效率存在明显区域差异。2013年底,我国东部技术效率水平达0.941,西部地区为0.838,中部地区技术效率水平最低为0.771,与刘佳等的研究结论[16]基本一致。其原因主要有:一方面是源于各区域经济发展水平的差异,东部地区经济发展相对较快,在技术成果转化有力提升了农业技术效率。另一方面是中西部地区受生产条件的约束。与东部相比,中部、西部地区的土壤肥力、生态环境及水电力、交通等农业基础设施方面均处于明显的不利地位[17]。

3.2 农业保险发展水平测度

3.2.1 农业保险发展水平测算方法 借鉴解运亮等对中国农村金融发展的测算方法[18],从农业保险发展的规模、结构和效率3个维度来测度农业保险发展综合水平,避免了采用农业保险保费收入、人均保费来衡量农险发展水平的不准确性。并结合农保发展的实际情况和数据的可获得性,建立农业保险发展评价指标体系(表2)。

表2 农业保险发展综合水平评价指标体系

注:指标定义一栏中各指标数据来自2001—2014年《中国保险年鉴》《中国统计年鉴》。

3.2.2 农业保险发展水平测算结果 剔除因各指标数据缺失较多的上海市、青海省与西藏自治区,共测算28个省级地区的农业保险发展水平(图1)。从全国农业保险发展水平来看,整体呈波动上升趋势。2001—2006年,农业保险处于萎靡不振阶段,发展水平缓慢;但随着政策性农业保险的日益推广与广泛实施,2006—2009年农业保险发展突飞猛进,上升幅度显著;历经2009—2010年小幅度下降后,随后便保持势不可挡的增长态势。从区域农险发展水平来看,呈现出区域间的不平衡性。东部地区发展水平最高、增长最显著,其次是西部地区,中部地区发展水平最低。东部地区自2006年后农业保险发展呈现出强劲的上升趋势,在2010年超过中部、西部地区。中部农业保险发展虽一直保持稳步上升趋势,但增幅远低于其他地区水平。西部地区2009年下降波动最为明显,但在2010年开始逐步拉升,至2013年底西部地区农保发展水平基本与东部地区持平。

我国农业保险整体上之所以表现出波动性,是由农业保险体制改革导致。近10年来,我国农业保险在中央一号文件连续提出的完善政策性农业保险运营机制、健全再保险体系、加大保费补贴力度、扩大保险试点范围等政策号召和各级财政的补贴扶持响应下得到了快速发展。但由于保险公司员工职业素养不高、赔付程序繁琐等多方面原因,致使农民参保积极性不高、农业保险覆盖面狭窄,导致2009年农业保险发展短暂下降。随着2013年农业保险补贴绩效评价试点范围的进一步扩大,政策性农业保险体系逐步完善等,农业保险得到了极大发展。

农业机械化是农业发展的方向。国家应对农业机械技术培训给予高度重视,加强对农业机械技术人才的培训和教育,还要有效组织农业机械技术培训工作。根据农村地区发展的实际情况,采取多样化、创新性的培训措施,使农民在理解的基础上加以掌握,切实提高农民的机械操作能力。加强宣传教育,激发广大农民群众参与培训的热情。在实践中发展农业科技,推动我国农业向着机械化、现代化的方向发展。

4 农业保险发展对农业技术效率影响的回归分析

采用DEA方法测算分析了我国及区域间农业技术效率的发展状况,并从规模、结构和效率3个维度测度农业保险发展水平,进一步考察各区域间农业保险发展对农业技术效率的影响(表3)。

4.1 指标选取

4.1.1 农业技术效率(Y) 选取各地区农业投入和产出指标,测算出各省级地区的农业技术效率值。

4.1.2 农业保险发展水平(ID) 选取代表各地区农业保险发展规模、结构和效率的相关指标,采用改进后熵权法计算综合指数,表示农业保险发展水平。由于《保险年鉴2005》中各省(市、区)农业保险保费收入缺失,本研究选用2003年与2005年二者之和的均值代替。

4.1.3 农业财政支出占比(AFP) 农业财政支出是主要用于支援与农业生产密切相关的企事业单位基本建设、事业费和科技三项费用等支出。用各省级地区的地方财政支农支出与财政预算支出之比表示农业财政支出比重。由于财政支农数据统计口径发生变化,2001—2013年财政支农数据经笔者计算得到。

4.1.4 农村人力资本水平(H) 人力资本是指劳动者在接受文化教育、技术培训等投资后,存在于人体中具有经济价值的理论知识和职业技能的聚集。人力资本可以通过有效配置资源,降低农业生产成本,提高农业技术效率。借鉴文献的计算方法,用农村居民接受教育年限的平均值来衡量。

4.1.5 自然灾害率(ND) 自然灾害是影响农业生产的关键因素,各地区受灾面积与农作物总播种面积之比来表示。灾害率越高,农业种植过程中面临的自然环境条件越恶劣。

4.1.6 农业灌溉率(water) 农业灌溉是外界干预作用下,采取人工补充农作物所需水分的措施。有效灌溉率越高,越有利于农业产出的提高,用各省级地区有效灌溉面积与农作物总播种面积的比值表示。

4.1.7 农业固定资产投入水平(K) 农业固定资产投入是政府部门通过投入一定的资金、设备等手段,用以改善农业生产条件,提高农业生产效率和生产能力。用各省际地区的农业投资额与农村固定资产投资额之比来表示。

表3 农业技术效率影响因素指标

注:数据来源于《中国统计年鉴》《保险年鉴》《中国农村统计年鉴》。

4.2 模型建立

以农业保险发展水平、农业技术效率作为模型解释变量和被解释变量建立计量模型,并加入其他控制变量,达到增强模型的拟合度的目的。建立静态面板数据回归模型如下:

Yij=α0+α1IDij+α2AFPij+α3Hij+α4NDij+α5waterij+α6Kij+α7struij+uij。

(1)

但静态面板回归模型往往因忽略被解释变量滞后项对当期的动态影响,而造成估计结果不准确,在此基础上加入农业技术效率的滞后1期作为解释变量。建立动态面板数据计量模型:

Yij=α0+α1Yij-1+α2IDij+α3AFPij+α4Hij+α5NDij+α6waterij+α7Kij+α8struij+uij。

(2)

式中:α0代表常数项;Yij和Yij-1分别表示第i省份第j年和j-1年的农业技术效率值;IDij代表第i省份第j年农业保险综合发展水平。控制变量包括第i省市第j年的财政支农支出占比AFPij、人力资本Hij、自然灾害率NDij、农业灌溉用水利用率waterij、农业固定资产投入水平Kij、产业结构struij。

4.3 实证结果分析

使用Eviews7.0统计软件,对28个省(市、区)2001—2013年面板数据建立静态和动态回归模型,考察我国及各区域农保发展水平对农业技术效率影响(表4、表5)。静态模型选择混合普通最小二乘法(OLS)和固定效应(FE)模型2种方法进行回归。但前者没有考虑个体异质性,而后者在考虑个体异质性时却忽略了被解释变量农业技术效率的滞后项Y(-1)对其本身的动态影响,因此静态模型的估计结果存在较大的误差。动态模型执行two-step system GMM估计,此方法能够解决被解释变量滞后项Y(-1)的内生性问题,避免结果偏差较大。结合Hanson-J检验的P值均大于0.05来看,差分GMM的估计结果不存在过度识别问题,说明工具变量@DYN(Y,-2)的选择是合理的。综上所述,将从动态模型的估计结果出发,对各变量系数及显著性进行分析。

表4 全国及东部地区静态与动态模型回归结果

注:***、**、*分别表示在显著水平1%、5%、10%下显著,括号内为t值;AR(1)表示对含有时间序列的面板数据进行一阶差分处理,避免变量不平稳而产生虚假回归;Hanson-J表示对工具变量选择的合理性进行过度识别检验,P值>0.05,表明工具变量选择合理;Hausman检验是对静态模型中随机效应和固定效应的适度选择,P值<0.05时,表明应采用固定效应模型。表5同。

从表4可以看出,从全国整体层面来看,方程(3)的回归结果表明,农业保险发展水平的系数为0.203 4,在5%水平下显著。说明农业保险发展促进了农业技术效率的增长,当农业保险发展水平每增加1%,农业技术效率增长 0.203 4 百分点。由于随着我国农业保险政策的逐渐推进,农业保险有效地减少了农业劳作过程中存在的诸多不定性风险,促进了劳动者的生产积极性,推动了农业生产的规模化、产业化发展,加快了新品种、新技术的推广,农业技术效率得到进一步提升。农业财政支出占比、农业固定资产投入水平、产业结构对农业技术效率提升具有促进作用。这是因为农业财政支出是满足农业公共投入的重要来源,通过资金投入手段完成对农田水利灌溉、农村道路电力等基础设施的配备,最大限度地降低资源禀赋与自然环境带来的不利影响,实现农业技术效率的提升;农业固定资产投入为农业发展的稳定提供了物质基础,通过改善农业生产条件、提高生产水平等途径,实现技术效率的进一步提升;合理的产业结构能够优化农业资源配置,减少资源闲置和浪费,提高农业效率水平。但农业灌溉率的系数为-0.077 6,说明其阻碍了农业技术效率的提升。人力资本水平、自然灾害率在模型中未通过检验,表明对农业技术效率没有产生显著影响。

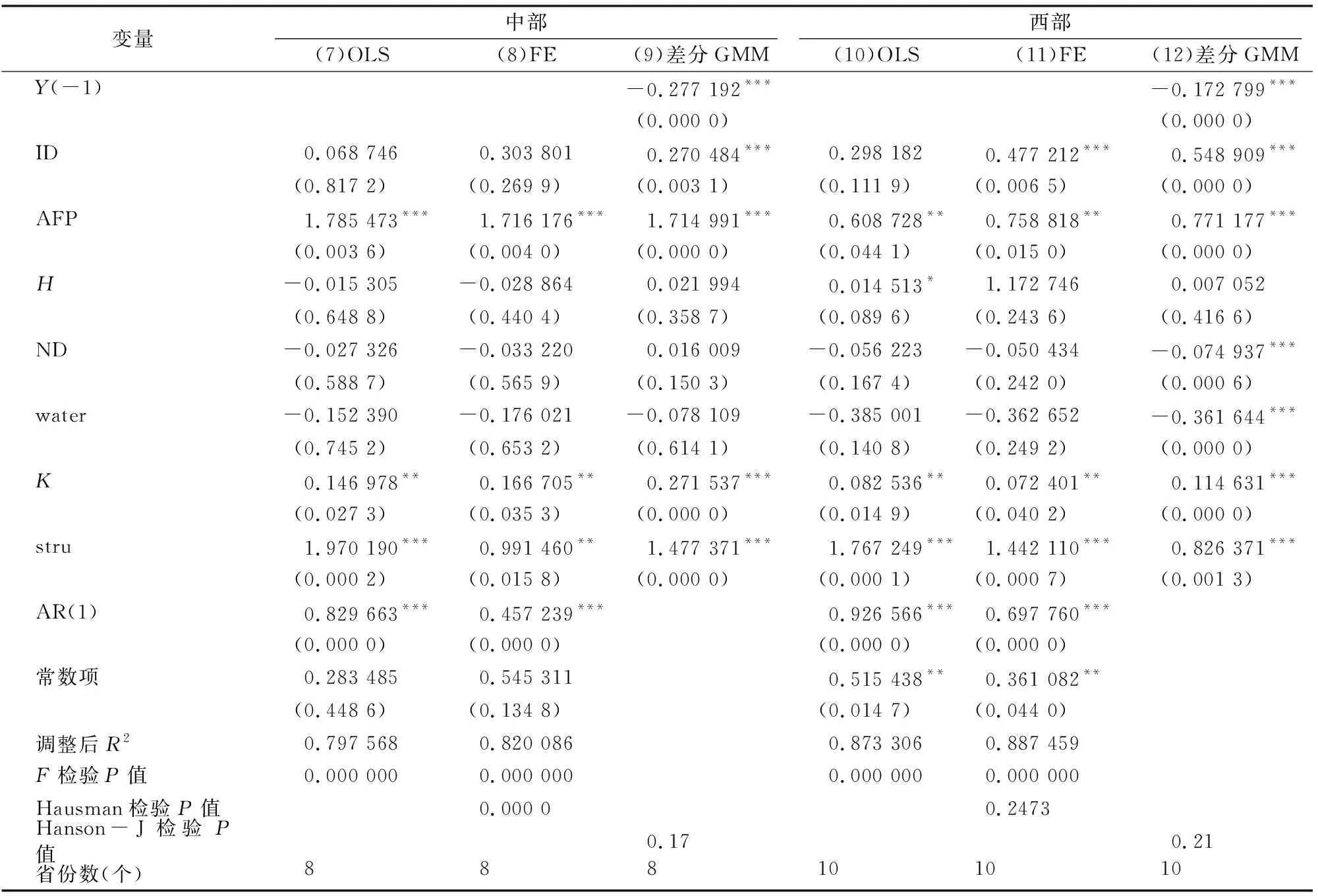

表5 中部及西部地区静态与动态模型回归结果

从区域层面分析,回归方程(6)的回归结果反映了东部地区农业保险发展对农业技术效率的影响,农业保险发展的系数0.193 670,为正值,在1%显著水平下显著,说明东部地区农业保险发展促进了东部农业技术效率的增长,当农业保险发展水平每增加1%,农业技术效率增长0.193 670百分点。回归结果显示,东部地区农业财政支出占比、人力资本水平、农业固定资产投入水平、产业结构促进了农业技术效率的增长。其中,人力资本可以有效地提高生产效率,降低生产成本,推动农业技术效率随人力资本的提高而升高;自然灾害率系数为负值并且在1%的水平下显著,表明东部地区自然灾害率阻碍了农业技术效率的增长。农业灌溉率对农业技术效率没有产生显著影响。

方程(9)的回归结果反映了中部地区农业保险发展对农业技术效率的影响,农业保险发展的系数估计值0.270 484,并在1%显著水平下显著,说明中部地区农业保险发展对提升中部农业技术效率具有促进作用;农业财政支出占比、农业固定资产投入水平、产业结构对农业技术效率产生了促进作用;而人力资本水平、自然灾害率、农业灌溉率对农业技术效率没有产生显著影响。

方程(12)的回归结果反映了西部地区农业保险发展对农业技术效率的影响,农业保险发展的系数估计值 0.548 909,在1%显著水平下显著,说明西部地区农业保险发展对西部农业技术效率呈正相关;西部农业财政支出占比、农业固定资产投入水平、产业结构对农业技术效率产生了促进作用;而自然灾害率、农业灌溉率对农业技术效率产生了显著的负向效应;人力资本水平对农业技术效率没有产生显著影响。

从东部与中西部地区农业保险发展对农业技术效率影响的比较可以看出,东部与中部、西部地区的农业保险发展对农业技术效率的作用、方向是一致的,表现出全国一致的规律性,但其作用程度不同。当农业保险发展水平每增加1%时,东部、中部、西部分别增加0.193 670、0.270 484、0.548 909百分点,表明西部地区农业技术效率的影响程度最为显著,其次为中部地区,对东部地区影响最小。其原因主要有:一方面是国家对于中部、西部地区财政支持力度强于东部地区,因此中西部地区农保发展水平得到快速发展,促进了技术效率的提高。另一方面因为中部、西部地区与东部地区相较而言,在农业生产的自然条件、资源禀赋以及经济发展程度等方面相对较弱,因此农业保险发展对于农业技术效率发挥效应敏感度要明显高于东部地区。

5 结论与建议

5.1 结论

通过实证分析,主要得出以下结论:(1)农业保险发展水平对我国农业技术效率的提升有着促进作用。目前其促进作用较小,但在一定程度上,降低了农业风险,提高了农业产出,充分体现了农业保险对社会的巨大贡献。(2)农业保险对各区域技术效率的作用程度有着显著差异,对西部地区农业技术效率的影响程度最为强烈,其次为中部地区,东部地区的影响最小。(3)农业财政支出占比、农业固定资产投入水平、产业结构对全国及各地区农业技术效率有显著的促进作用。因此,针对以上结论给出以下建议。

5.2 相关建议

5.2.1 加大农业保险支持力度,促进农业保险健康发展 实施农业保险政策促进了农业技术效率的提升,政府部门今后应高度重视政策性农业保险发展,一方面继续加大对农业保险的支持力度,另一方面加快政策性农业保险的立法工作,逐步完善相关法律法规,同时健全农业保险监管体系,确保农业保险的规范化、制度化发展,促使农业保险区域平衡发展[9]。

5.2.2 健全农业保险制度,针对性推广农业保险 由于农业保险发展对农业技术效率的影响存在显著区域差异,不同地区农业风险、灾害损失以及灾害种类差别也较大。保险公司应综合考虑各地区优势和实际情况,实施农险区域化发展政策,开发适合地方农业发展的农险类别供其选择。同时,加强政策性农业保险宣传力度的实施,增强农民对于农业保险的认知能力,让其全面、深入地了解这一惠农政策,提高农民的参保与防灾防损意识。

5.2.3 增加地方农业财政投入,进一步优化产业结构 无论是静态模型还是动态模型,回归结果一致表明,农业财政支出占比、农业固定资产投入水平、产业结构对农业技术效率的提升具有显著的促进作用。今后还应加大地方财政支农和农村固定资产的资金投入,合理优化产业结构,分担农民经济压力,达到扩大保障水平、提高生产条件的目的,使农民能够在增加产出过程中获得利益,激发从事农业生产和积极参保的热情,才能真正提升农业技术效率水平,促进农业经济发展。