食品中卵磷脂的检测技术研究进展

2018-09-06王轩李全霞刘伟木其尔孔凡华崔亚娟何梅李东

王轩,李全霞,刘伟,木其尔,孔凡华,崔亚娟,何梅,李东

(北京市营养源研究所,北京,100069)

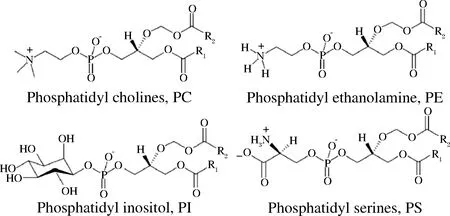

卵磷脂(lecithin)广泛存在于于生物界,属于含磷脂类物质,英文“lecithin”一词源自希腊“Lekithas”,代表卵黄的意思[1]。卵磷脂从广义上讲是一种从植物或动物中通过物理加工方法提取出来的磷脂混合物,它主要包含磷脂酰胆碱(phosphatidyl cholines, PC)、磷脂酰乙醇胺(phosphatidyl ethanolamine, PE)、磷脂酰肌醇(phosphatidyl inositol, PI)、鞘磷脂(sphingomyelin, SM)及其他磷脂,其中PC、PE、PI是卵磷脂的重要组成成分,它们的分子结构式如图1。狭义的卵磷脂就是磷脂酰胆碱(PC),是由甘油、胆碱、磷酸、饱和及不饱和脂肪酸组成的一种含磷脂类物质[2]。目前,关于卵磷脂的检测方法繁多,本文就卵磷脂的定性、定量分析方法进行逐一概述。

图1 卵磷脂中主要成分分子结构式Fig.1 Molecular structure of main components in Lecithin

1 紫外可见分光光度法

过去常用紫外可见分光光度计来测定卵磷脂,其基本原理是用磷与显色剂发生化学反应,其反应物在特定波长处有特征吸收,通过测定其吸光度来实现卵磷脂的定量分析。罗毅皓[3]采用紫外分光光度法测得耗牛脑组织中磷脂含量为6.83%,并利用TLC和红外光谱对提取物进行定性分析,确证为磷脂。关明等[4]使用丙酮去除油脂,正己烷溶剂提取卵磷脂,取磷脂酰胆碱标准液在波长200~400 nm 处进行紫外可见光谱扫描,结果表明,磷脂酰胆碱在波长207 nm处有最大吸收峰,在0.010 2~0.051 0 mg/mL,吸光度与浓度呈良好的线性关系(r=0.999 7),加标回收率为99.94%(RSD=0.4%),该方法具有良好的重现性和稳定性。王永平等[5]将卵磷脂的正己烷提取液与0.5%碘-正己烷溶液反应后,于292 nm波长处测定吸光度。吸光度与磷脂酰胆碱的含量呈线性相关,吸光值在0.35~1.1范围内线性关系良好,相关系数为0.999 4。

2 薄层色谱法

在HPLC法出现之前,薄层色谱法被广泛的应用于卵磷脂的分析检测,它是一种可以快速分离并且可以对微量物质进行定性的色谱方法,属于固-液吸附色谱。该法用于检测卵磷脂的基本原理是利用溶于特定展开剂的卵磷脂各组分与薄层板上的吸附剂所产生出的作用力不同,从而达到分离各组分的效果[6]。薄层色谱法具有展开时间短,斑点集中,用量少,灵敏度高等优点,但是它也存在费时,预处理繁琐,同时需要较高点样技术等问题。黄媛等[7]采用双波长锯齿扫描测定脂肪乳注射液及卵磷脂中溶血磷脂酰胆碱(lysophosphatidylcholine, LPC),以氯仿-无水乙醇-三乙胺-水(体积比为10∶13∶5∶3)为展开剂,显色剂为Dittmer-Lester试剂,测定波长680 nm,参比波长400 nm,线性参数SX=3,狭缝宽度0.4 mm×0.4 mm,灵敏度中等,结果显示,样品中LPC斑点与其他磷脂斑点分离良好,LPC在0.4~10 μg范围内线性良好,r=0.999 7,平均加样回收率为99.4%,RSD=2.1%。NZAI等[8]采用TLC-显影光密度分析法,测定大豆油中磷脂的组成。展开剂为氯仿∶甲醇∶水(体积比75∶25∶3),用钼酸铵和高氯酸作为显色剂。显色的薄板用显影光密度分析仪扫描,分析各组分的含量。二维TLC-P法目前已被美国油脂化学协会(AOCS)收录,它是一种能够更准确检测卵磷脂含量的分析方法。该方法是在分离后收集各种磷脂,测定磷含量,再按照各类磷脂的平均相对分子质量分别计算出它们的含量。

3 液相色谱法

3.1 色谱柱和流动相

以C8和C18为主的反相柱多用于分析磷脂中不同种类的脂肪酸组成[9];也有很多文献报道采用硅胶柱作为固定相,这种正相柱常用于对卵磷脂各组分及其纯度的定量分析。目前所采用的的流动相基本可分为两大体系:正己烷-异丙醇-水(甲醇)体系和乙腈(氯仿)-甲醇-水体系。有时各个实验室常会在以上体系中加入酸、碱或缓冲溶液等离子抑制剂来解决色谱峰的拖尾问题。

3.2 检测器

根据卵磷脂的光学特性,该法常使用3种检测器,紫外检测器(ultraviolet detector, UV)、示差折光检测器(refractive index detector , RI)和蒸发光散射检测器(evaporative light scattering detection , ELSD)。

3.2.1 紫外检测器(UV)

关明等[10]采用Platisil C18色谱柱(150 mm×4.6 mm,5 μm),检测波长为215 nm,流动相为乙腈∶甲醇(体积比50∶50),流速1 mL/min,以磷脂酰胆碱峰面积定量。结果:胡麻卵磷脂样品中磷脂酰胆碱的质量分数为73.6%,平均回收率为103.3%,精密度(RSD)为0.28%,检出限为0.25 μg。NOMIKOS等[11]以UV为检测器,对橄榄油和向日葵油中磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、溶血磷脂酰胆和脑苷脂进行分离测定,色谱柱选用氨基键合硅胶柱,流动相为乙腈-甲醇-水进行梯度洗脱,检测波长为205 nm,结果显示,该方法可在1 h内将各组分有效分离。

对比乙腈(氯仿)-甲醇-水体系,正己烷-异丙醇-水(甲醇)这一流动相体系则被更广泛应用于卵磷脂的检测当中。KANG等[12]以正己烷-异丙醇-甲醇为流动相,采用4种不同粒径的硅胶柱,分别在208 nm和210 nm处对大豆中的磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇进行检测,并分别考察了以上条件的分离情况。YOON等[13]分别采用正己烷-异丙醇-水和甲醇-水两种流动相体系,测定了蛋黄磷脂中的磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺,同时对C1柱、氨基柱、二醇柱与硅胶柱这4种色谱柱进行了对比试验。

3.2.2 示差折光检测器(RI)

因卵磷脂磷脂组分极性差异较大,UV 吸收相对较复杂,因此,一些研究者尝试用RI 检测器来定量分析卵磷脂。杨亦文等[14]采用硅胶柱为固定相,正己烷-异丙醇-水为流动相,对比了示差折光检测器和紫外检测器,结果表明,磷脂来源以及脂肪酸组成对UV分析结果会产生很大的影响,因此若想准确对其进行定量分析会显得十分困难。而示差折光检测器则受脂肪酸组成影响不大。王氢[15]用示差检测器对卵磷脂产品中卵磷脂含量进行检测,对分离条件进行了优化,得到卵磷脂工作曲线下限为10 mg/L,可满足卵磷脂产品含量测定的要求,该方法在20 min内即可完成样品检测,缩短和简化了实验流程,对卵磷脂的快速检测具有一定的参考价值。

3.2.3 蒸发光散射检测器(ELSD)

通过对卵磷脂进行紫外扫描可知,卵磷脂的紫外吸收实际处于紫外吸收波长的末端,因而若采用UV检测器会很容易受到环境等因素的干扰。虽然RI检测器在定量分析含有不同脂肪酸的卵磷脂时有一定的优势,但该检测器对温度较敏感且灵敏度不高,因此基线不容易稳定,无法在短时间内完成检测。ELSD可以克服以上缺点,它属于通用型检测器,特别是在梯度条件下,即使是多溶剂体系,依然可以获得稳定的基线,并且具有很高的分辨率和分离速度。MEEREN等[16]较早使用ELSD分析大豆磷脂。以粒径3 mm的Spherisorb色谱柱为固定相,通过优化流动相比例,最终确定以正己烷-异丙醇-水为流动相,从57.8∶39∶3.2(体积比)梯度洗脱到52.6∶42∶5.4。其中,磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺和甘油磷脂酸的检测限均低于0.9 μg,同时三油酸甘油酯、磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、甘油磷脂酸和磷脂酰肌醇5 种组分的进样量与峰面积均可拟合出冥函数关系。ROW等[17]以正己烷-异丙醇-水为流动相,通过梯度洗脱优化磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺的分离条件。结果表明,磷脂酰胆碱浓度在0.01~0.025 mg范围内可与峰面积拟合成冥函数关系,而磷脂酰乙醇胺浓度线性范围是0.003~0.01 mg。杨文梅等[18]采用瑞典Kromasil silica 100-5色谱柱,正己烷-异丙醇-水为流动相,对流动相比例进行了优化。结果表明,检测超声波萃取卵磷脂样品流动相最佳配比为:异丙醇∶正己烷∶水(体积比54∶28∶10),在23 min 内卵磷脂与样品中其他组分完全分离,峰型良好,检测超临界萃取卵磷脂样品流动相最佳配比为:异丙醇∶正己烷∶水(体积比53∶28∶10), 在19 min内卵磷脂与样品中其他组分完全分离,峰型良好。ANDREA等[19]以ELSD为检测器,选用的流动相A为:氯仿∶甲醇∶氨水(体积比80∶19.5∶0.5),流动相B为:氯仿∶甲醇∶氨水∶水(体积比60∶34∶0.5∶5.5),进行梯度洗脱,检测牛奶中的磷脂酰胆碱、磷脂酰肌醇、鞘磷脂,结果表明各组分可以较好的分离,并且线性关系良好。MONICA NARVAEZ-RIVAS等[20]采用硅胶柱为为色谱柱,流动相从氯仿∶甲醇∶氨水(体积比80∶19.5∶0.5)到氯仿∶甲醇∶氨水∶水(体积比69.53∶25.58∶0.49∶4.40)进行梯度洗脱,结果发现ELSD法可以在20 min内将猪肉皮下内脂中的磷脂各组分进行有效分离和定量分析。

4 核磁共振法

核磁共振技术用于卵磷脂的分析是20世纪90年代才发展成熟的新技术,它利用对磷原子中的31P 所产生的核磁共振效应来对卵磷脂各组分进行定性、定量分析,其优点是快速、灵敏,准确,干扰性小,但该技术对样品纯度有较高要求,同时样品消耗量也很大。MIKHAIL等[21]分别采用31P 核磁共振法和二次展开薄层色谱法对卷心菜和鱼脑干提取物中低极性磷脂进行了分离,考察了两种测定方法的效果。结果表明,尽管二次展开色谱可以有效分离所有低级性磷脂,但是仍然有部分磷脂未能实现分离,这些磷脂可以被核磁共振法轻松分离,因此该研究认为,31P 核磁共振法可作为薄层色谱法的补充方法。ANDREW等[22]用31P 核磁共振法定量测定了乳制品中的磷脂酰胆碱,磷脂酰乙醇胺,磷脂酰肌醇、磷脂酰丝氨酸,鞘磷脂和二氢鞘磷脂含量。对比了核磁共振结果与薄层色谱两种方法,发现薄层色谱法对样品量要求极低,而常规性分析的最佳选择则是核磁共振法,并且一些脂肪含量高的样品可直接测定无需进行前处理。YANG等[23]采用31P 核磁共振定法对卵磷脂酶水解产物进行了定性定量分析,结果发现,该法可以很好的分离和检测产物中的磷脂酰胆碱,磷脂酰乙醇胺,磷脂酰肌醇等组分含量。CYRIELLE[24]用核磁共振分析了牛奶中卵磷脂中各组分的含量。

5 红外光谱法

红外光谱法是利用磷脂分子中的P-O-C、PO2、羰基等可以吸收红外光谱中的4个谱带来对卵磷脂各组分进行定量分析。NAZI等[25-26]利用红外分析技术对大豆中卵磷脂成分进行了分析,结果发现,红外光谱法的精密度和线性关系中的R2与样品浓度关系不大,而且均呈现出较好的结果。XIANG等[27]采用红外光谱法测定了大豆油、菜籽油和葵花油中磷脂组分含量,通过偏最小二乘回归验证了方法的线性关系,结果表明该法可以很好的检测磷脂各组分并呈现出较好的线性关系。

6 质谱分析法

近年来质谱检测器在卵磷脂的检测中得到越来越多的应用,特别是软电离技术的迅速发展,为质谱分析在卵磷脂分析方面提供了有力的技术支撑。质谱分析法在卵磷脂的分析中常用三类方法,它们分别是基质辅助激光解吸电离-质谱技术(matrix assisted laser desorption ionization mass spectrometr, MALDI-MS)、电喷雾电离-质谱技术(electrospray ionization mass spectrometry, ESI-MS)和色谱-质谱联用技术。

6.1 基质辅助激光解吸电离-质谱技术(MALDI-MS)

在20世纪80年代末该技术已经应用于食品中一些成分的分析,它的特点是可以直接测定难于电离的样品,同时它具有准分子离子峰强,碎片离子峰少等优点。其基本原理是将脉冲激光照射到样品与基质的混合物中,样品通过吸收基质分子所接收的脉冲激光中的能量,最终发生升华或者相变,在这个过程中会发生一系列分子、离子等反应,质谱则通过该反应检测到反应中所形成的准分子离子,从而实现对卵磷脂的检测分析。CALVANO等[28]采用MALDI-TOF-MS对榛子油和橄榄油中脂肪酸、甘油酯和磷脂组分进行分析,将α-氰基-4-羟基肉桂酸三丁胺合成的离子液体作为基质,结果发现,两种油中脂肪酸、甘油酯组成较为似,但是二者的磷脂组分差异较大。BEATE[29]等用MALDI-TOF-MS法同时结合TLC法对蛋黄中的磷脂成分进行了分离研究,结果表明,该方法可以快速分离并检测蛋黄中磷脂各组分,并可以检测磷脂质量分数低于1%的原料中的磷脂。虽然MALDI拥有的灵敏度高和高分析通量等优点,但是MALD的电离方式很容易受到基质的影响,而且在该技术的图谱中有时很难找到磷脂的质子化分子,因此寻找合适的基质与样品结合是同时实现高灵敏度和良好重现性的关键。

6.2 电喷雾电离-质谱技术(ESI-MS)

ESI-MS法的主要原理是依据强度与离子浓度呈正比关系来对卵磷脂进行定量分析,ESI-MS法测定卵磷脂一般采用内标法,以同位素标记的卵磷脂标品是检测时理想的内标,但是由于市场上该标品的购买相对困难,因此常以外源性磷脂标品来代替[30]。UHL等[31]选用一种或两种外源性磷脂作为每类磷脂的内标,同时结合外标法,利用RPLC-MS/MS检测血浆中的五大类磷脂,共112种血浆磷脂的含量,结果显示该法具有较宽的线性范围,而且RSD也很小。

6.3 色谱-质谱联用技术

质谱分析也常与高效液相色谱、气相色谱法等联合使用分析卵磷脂分子质量及分子结构。液质联用技术的特点在于他们之间可以优势互补,将各自的优点相结合,在分析过程中具有灵敏度高、分离度高和选择性高等优势,同时该系统还具备谱图对照等功能,使得样品的分析过程变得更加简便、准确[32-33]。VERARDO等[34]采用HPLC-MS技术分析了橄榄油中磷脂提取物组分基本信息并识别了单一组分。PAOLA等[35]用高效液相-飞行质谱仪测对牛乳和驴乳中磷脂组成和脂肪酸成分进行了分析,发现牛乳中磷脂成分种类要多于比驴奶中的。王兰等[36]通过气相色谱-质谱分析从太平洋磷虾的总脂中共鉴定出20种脂肪酸,其中不饱和脂肪酸11种,占总脂肪酸总量的55.54%。对中性脂、糖脂和磷脂的脂肪酸组成进行的分析比较表明,不同脂质中脂肪酸组成及其含量存在一定的差异。楼乔明等[37]通过气相色谱-质谱等方法分析皱纹盘鲍内脏脂质成分及其脂肪酸组成,结果发现,皱纹盘鲍内脏中性脂和极性脂以及磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺在脂肪酸组成上存在较大差异。

7 结语

卵磷脂在自然界中广泛存在,本身具有很好的生理功能及营养价值,在食品工业中应用广泛,因此对于卵磷脂的检测及综合利用都有实际意义。对于卵磷脂不同组分的分析方法,核磁共振法仍然存在一些局限性,其主流采用方法依然是液相色谱法和薄层色谱法。近年来随着质谱技术的发展,对卵磷脂的检测已经提高到分子检测水平,质谱技术与其他检测技术的联用技术将成为未来研究卵磷脂分子种类及结构的分析手段之一。