松辽盆地梨树断陷营城组源汇体系研究

2018-09-05范雪松樊太亮王宏语

范雪松,樊太亮,王宏语

(中国地质大学(北京),北京 100083)

0 前 言

营城组处于梨树断陷的快速裂陷期,边界断裂活动强,物源难以追踪,沉积物搬运方式不明确,缺乏对“源”、“渠”和“汇”的综合分析[1-9]。前人针对梨树断陷营城组的构造、沉积、物源等均开展过研究,但并未系统阐述沉积物从物源区到汇水盆地的过程。该文在源汇体系理论的指导下,结合盆地构造演化史,充分利用二维与三维地震、钻井、测井以及岩心资料,研究了梨树断陷“源”、“渠”和“汇”的特征,并总结其耦合模式与分布规律,其结果对梨树断陷营城组及类似盆地的源汇体系研究具有指导意义。

1 区域地质概况

梨树断陷位于松辽盆地东南隆起区南段(图1a),面积约为2 346 km2。内部可分为桑树台次洼、北部斜坡带、中央构造带、东部向斜带、东南斜坡带和双龙次洼带6个二级构造单元区带[10-16](图1b)。盆地的形成及发展受控于西缘桑树台控盆断裂,经历了晚侏罗世—早白垩世断陷、早白垩世晚期断坳转化、晚白垩世坳陷及后期抬升剥蚀4个阶段[10-13],总体上为西断东超箕状断陷盆地,具有下断上坳双层结构特征(图1c),由陡坡带、缓坡区和深陷区3个构造单元组成。营城组(K1y)处于盆地快速断陷期,表现为西断东超、南陡北缓的特征;与下伏沙河子组(K1s)整合接触,与上覆登娄库组(K1d)假整合、角度不整合接触[17-20](图1c)。

2 源汇体系特征

2.1 “源”

“源”指代物源。源汇体系研究中,需结合构造背景,利用矿物组分、主量元素组成、稳定系数分析等手段,对沉积物的母岩性质与来源方向开展研究。该文首先通过钻井岩性揭示,统计砂岩厚度、砂岩百分含量,然后与地震属性分析相结合,对研究区物源开展定性研究。

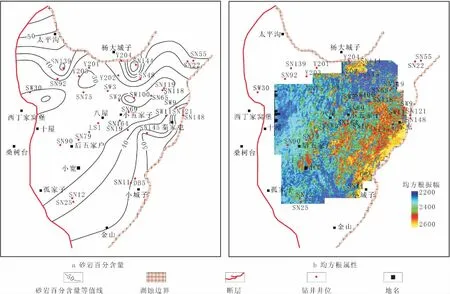

营城组砂岩厚度由南向北递减,总体上厚度偏小,其中盆地中部厚度最大,为115 m。砂岩百分含量变化较大,为40%~70%,主要分布在东南部及北部的局部区域,且在东南部呈北东向条带状分布(图2a)。

综合分析可知,营城组沉积期,东南部和北部地区的砂岩厚度和砂岩百分含量均为高值,判断为近物源沉积,即此时期的主体物源是东南物源和北部物源。东北部桑树台断裂与苏家屯断裂交汇处,显示有小规模物源输入;西部桑树台次洼区,由于缺乏单井资料支撑,不含砂岩,但通过地震特征分析,桑树台次洼处发育有小规模的砂体发育。均方根振幅属性显示,高振幅区主要分布在东部和北部,低振幅区分布在西部和西南部(图2b),表明该时期主体物源为北部物源和东南物源,砂体主要从北部与东南部向桑树台次洼推进。

图2 梨树断陷营城组砂岩百分含量与均方根地震属性

2.2 “渠”

“渠”指代沉积物的搬运通道与路径。源汇体系研究中,需通过沟谷、坡折带的地震相识别与分析,对“渠”的类型及分布开展研究。

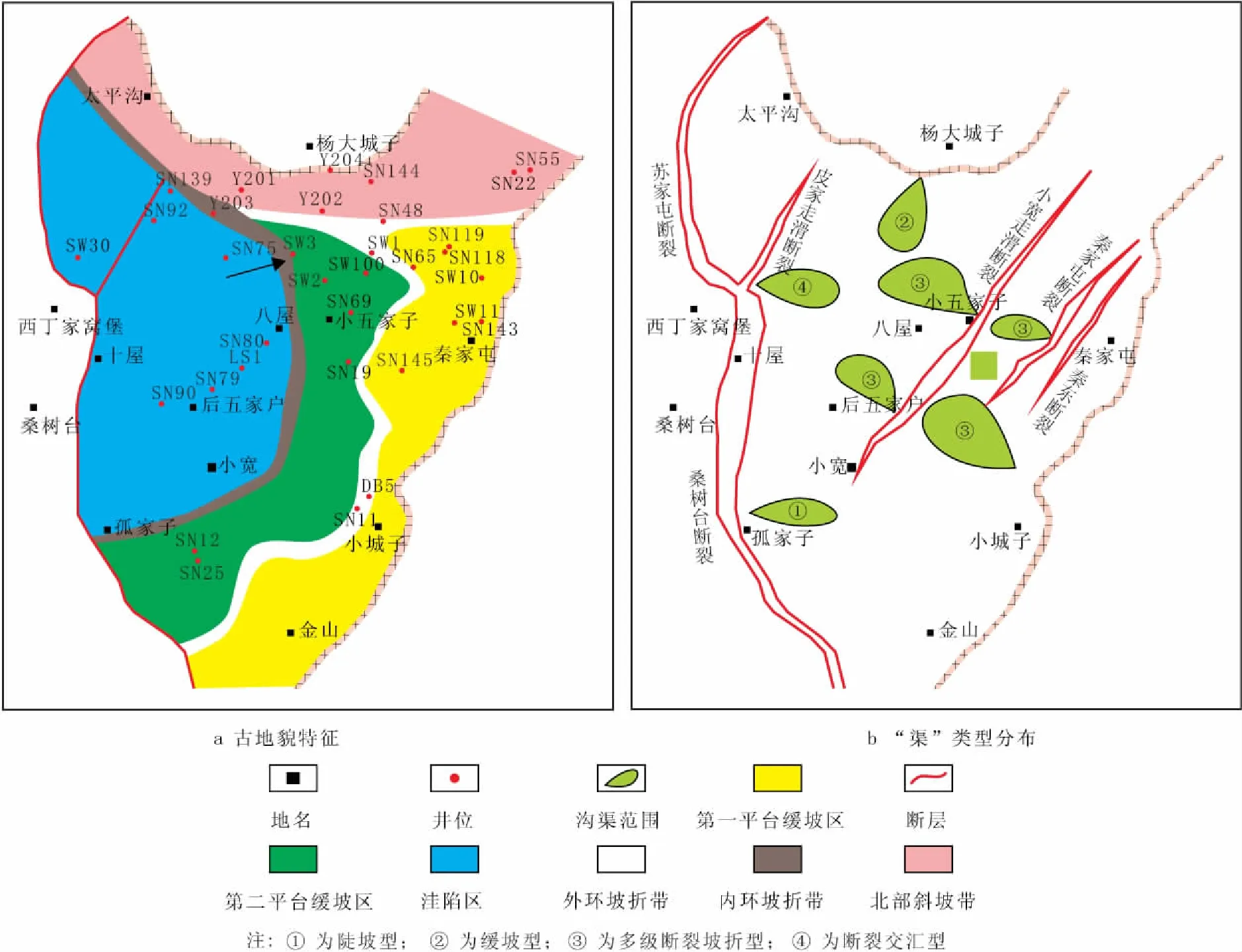

营城组沉积期处于梨树断陷的快速断陷期,桑树台同沉积正断层继续断裂活动,地层沉积分布受断陷形态控制,造就了营城期西陡北缓,东部多级坡折发育的特征[17-18](图1c)。通过地震剖面详细解释,梨树断陷除了控盆的桑树台断裂,内部还发育断裂坡折和挠曲坡折,呈环带状分布。研究区可划分为第一平台缓坡区、外环坡折带、第二平台缓坡区、内环坡折带、洼陷区以及北部斜坡带(图3a)。外环坡折带主要由断裂坡折构成,内环坡折带在北部斜坡以挠曲坡折为主,在东南斜坡以断裂坡折为主。不同的区带与坡折带特征,控制了沟渠的类型与分布。此外,同沉积断裂特征分析显示,同一断裂不同段的断距不尽相同,断裂调节带通常为沉积物的搬运通道,即“渠”的位置。结合坡折带与同沉积断裂特征,研究区的“渠”可分为4类:第1类为盆缘陡坡型,受断裂调节带控制,主要分布在桑树台断裂中部的断层调节带(图3b);第2类为盆缘缓坡型,主要受控于地形,分布在研究区北部斜坡区(图3b);第3类为多级坡折型,受控于坡折带,主要分布在研究区东部斜坡带(图3b);第4类为断裂交互型,受控于交互的断裂,主要分布于苏家屯断裂、皮家走滑断裂与桑树台断裂的交汇调节带(图3b)。

图3 梨树断陷营城组古地貌特征与“渠”类型

2.3 “汇”

“汇”指代沉积体系。源汇体系研究中,需利用测井曲线与岩心观察,明确沉积体系类型;结合“源”和“渠”特征,分析沉积体系展布特征。

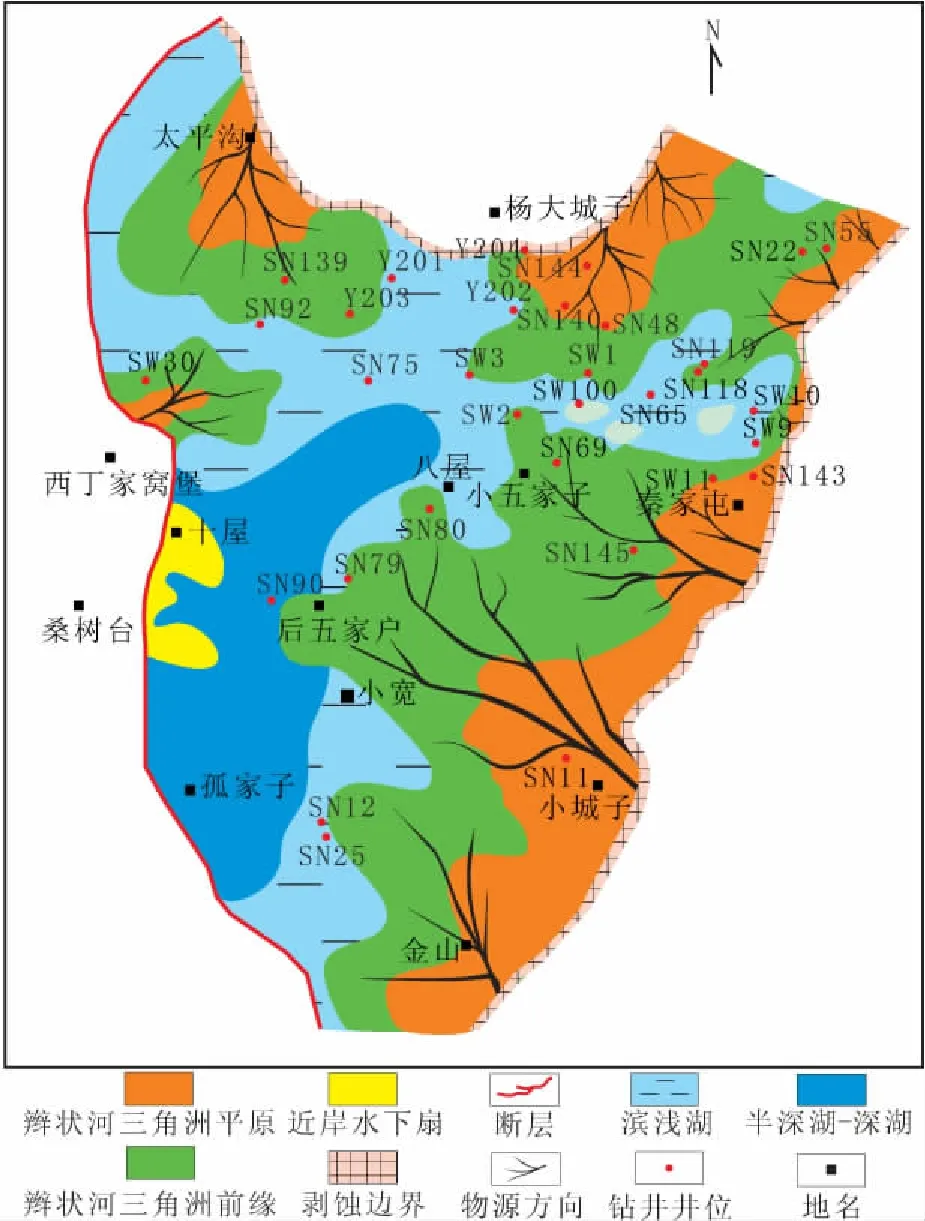

研究区营城组沉积时期,随着桑树台控盆断裂持续构造沉降,沉积范围不断扩大,此时箕状断陷达到较大规模,主要发育辫状河三角洲、近岸水下扇与湖泊沉积[21-22](图4)。沉积体系展布特征方面,营城组沉积期西部桑树台断裂活动速率快,沉积物沿着断裂调节带快速堆积,发育近岸水下扇沉积体系,且规模较小,延伸较短。东南物源区主要发育辫状河三角洲沉积,沉积物沿着多级坡折带向西北方向的湖盆中心进积,分布面积较广。北部物源区由于坡度较小,且物源供给与水动力条件较弱,三角洲朵叶体展布范围局限于SW92—SW3—SN118一带。此外,在西部的桑树台断裂、北部的苏家屯断裂与皮家走滑断裂交汇处,也发育有小规模辫状河三角洲沉积,朵叶体沿着断裂交汇调节带的斜坡向东北方向前积,面积较小。

3 “源”-“渠”-“汇”耦合模式与分布

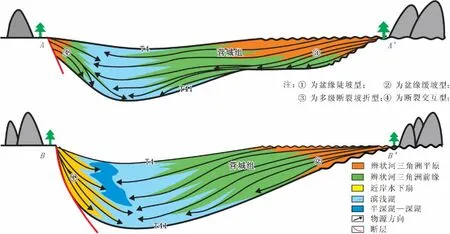

陆相断陷湖盆构造演化较为复杂,盆地中不同时期发育不同尺度和不同性质的断裂,使得源汇体系有不同的组合类型。梨树断陷“源”、“渠”、“汇”特征分析表明,区内存在4种源汇体系模式,分别为盆缘陡坡型、盆缘缓坡型、多级断裂坡折型和盆缘断裂交互型(图5)。

3.1 盆缘陡坡型

盆缘陡坡型源汇体系主要发育在控盆断裂带处,如梨树断陷的桑树台断裂。由于控盆断裂在断陷期的构造活动速率较大,不同段活动速率不同,导致断裂调节带发育,且坡度较陡,基岩受构造应力作用易破碎,沟谷较发育。同时,由于坡度较陡,沉积物仅靠近断裂发育,延伸距离较短,通常发育为短轴的扇三角洲或水下扇。

图4 梨树断陷营城组沉积体系展布

3.2 盆缘缓坡型

盆缘缓坡型源汇体系主要发育在无断裂的盆边缓坡区,如梨树断陷的北部斜坡区。该类型源汇受控于古地貌与水动力条件,物源沿着缓坡大面积前积,通常为河流沉积或三角洲沉积。

3.3 多级断裂坡折型

多级断裂坡折型源汇体系发育在多条断裂发育的区域,如梨树断陷的东部斜坡区,发育秦家屯、秦东、小宽走滑等多条断裂。除了受控于多级断裂的构造演化,也受控于多级坡折带的古地貌格局,物源沿着坡折带或断裂调节带向前进积。

3.4 断裂交互型

断裂交互型源汇体系发育于断裂的交互带或重叠段,将一条断层的上盘与另一条断层的下盘连接起来,如梨树断陷西北部桑树台断裂、苏家屯断裂和皮家走滑断裂交互带。由于2条断裂交互或重叠,形成了一个明显的应力转换带斜坡,使得2条断裂平稳渡过,沉积沿着此应力转换斜坡向下前积。应力转换斜坡普遍较陡,造成沉积物展布面积局限。

图5 梨树断陷“源”-“渠”-“汇”耦合模式与分布

4 结 论

(1) 梨树断陷为一典型断陷湖盆,运用源汇体系理论,能有效地解决其物源难以追踪、沉积物搬运方式不明确等问题;从构造、沉积学综合研究思路揭示盆地地貌、沉积物来源和分散体系特征及其之间相互控制关系,以动态、整体的角度认识沉积充填过程。

(2) 梨树断陷营城组沉积期存在东南物源和北部物源等两大供源区;在盆地存在第一平台缓坡区、外环坡折带、第二平台缓坡区、内环坡折带、北部斜坡区以及洼陷区的古地貌格局背景下,沟渠主要发育在断层调节带及坡折带处;桑树台断裂小规模发育近岸水下扇沉积,辫状河三角洲沉积体系发育于东南物源区和北部物源区,受坡折带控制。

(3) 梨树断陷营城期发育盆缘陡坡型、盆缘缓坡型、多级断裂坡折型和断裂交互型4类陆相断陷源汇耦合模式,分别分布于桑树台断裂带、北部斜坡带、东部斜坡区和西北部的断裂交汇带。