浙江安吉人竹共生系统模式的构建及其价值分析

2018-09-04吴仁武张宏亮包志毅

吴仁武 舒 也 张宏亮 张 健 晏 海 杨 凡 包志毅

(1浙江农林大学杭州311300;2安吉县林业局浙江安吉313300)

1 共生系统理论的含义

共生系统理论是近年来兴起的一种新的集成理论,该理论是在共生理论和系统理论的基础上发展起来的。深入研究与分析共生系统理论的含义有助于认识和理解安吉人竹共生系统模式。

1.1 共生理论

“共生”一词最早出现在生物学领域。共生在生物学上是指不同类别的生物之间通过对方的特性以及自身所具有的特性,相互之间为了生存而相互利用、生活在一起的一种现象[1]。在医学理论中也有 “共生”的记载。医学上所奉行的 “五行学说”、 “相生相克”理论,都是基于 “共生理论”提出的。在科学研究领域, “共生”一词最早由生物学家德贝里于1879年提出,是指单元之间的一种共生关系,其要素主要包括共生单元、共生模式和共生环境[2]。

共生理论在20世纪中期得到了快速发展,而且应用于众多领域,尤其是在医学、农业以及社会科学等领域。西方部分学者也对共生理论的内涵进行拓展,认为随着科学技术的快速发展,人与人之间以及人与科学工具之间的依赖关系更加明确,因此不仅仅是人类之间,人类与自然界的物之间也存在明显的共存关系。基于此,西方学者提出了 “共生方法”的理论,对现在社会生产体系中各要素之间的相互关系和作用做了详细的阐述[3]。

1.2 系统理论

“系统”的提出最早可追溯到古希腊时期,其含义是部分构成整体。早在1952年,著名理论生物学家L.V.贝塔朗菲首次提出系统论,并在 《抗体系统论》中对其进行了详细阐述。1968年,L.V.贝塔朗菲出版了专著 《一般系统理论:基础、发展和应用》,该著作被认为是系统论的代表作[4]。由此,系统论快速发展。我国著名科学家钱学森在20世纪70年代末也曾提出:对于系统论而言,并不是简单的整体论,也不是对还原论的一种新阐述,而是将两者统一之后的一个新理论体系。系统并不是由单个个体所组成,而是多个元素之间通过相互作用、相互依赖所组成的一个整体,并且这个整体也是其所组成系统的其中一个元素[5]。

2 安吉人竹共生系统模式的形成与发展

2.1 人竹共生的起源与演变

安吉地处浙江西北部,属长三角腹地,面积1 886 km2。全县有林地面积13.83万hm2,其中竹林面积7.2万hm2,占有林地面积的52.06%,是中国十大竹乡之一。安吉竹林历史悠久。考古证实,安吉对竹的研究和利用可追溯至新石器时期。安吉安乐遗址出土了新石器时期的器物竹型把陶豆,表明当时安吉先民对于竹子已经有了美学上的意识[6]。近年来,在安吉发现的春秋战国时期的古墓中也出土了许多竹制品。2003年,在安吉发掘的楚墓棺椁上发现覆盖有竹席。2006年,在安吉发现的一号墓中有许多竹编残片、竹杆铜璇和箬杆竹箭杆等,以及由竹钉榫接而成关节的立俑,可见当时人们对竹子的利用已相当普遍[7]。

古籍中对安吉竹的记载相当丰富。在 《尚书·禹贡》中记载有:“震泽底定,筷即敷”,意为太湖的四周长满竹子。安吉地处太湖上游,可见安吉自那时就已经有竹子的生长了。唐代诗人白居易在《食笋诗》中盛赞安吉: “此州乃竹乡,春笋满上谷”。到了宋代就有了明确的竹子记载,其中僧人赞宁在 《笋谱》中对天目笋记载有: “五月生。尽六月。其笋色黄,出天目山。端午后方采鬻。旱岁则无”。宋嘉泰 《吴兴志·物产》记载有:“箊竹、苦竹、箬竹、筀竹、淡竹、觔竹、篌竹、水竹、燕竹、篾竹、紫竹、慈竹、闲竹、猫竹、象牙竹、哺鸡竹”等16种竹种。

明清时期,在安吉州志和孝丰县志中对于竹子的描述明显增加,记载不仅限于竹子种类,还记载有竹子生产技术,表明这一时期竹子生产已具备一定规模。明朝董斯张在其 《咏竹漾诗注》中记载:“梅溪路多种竹,翳荟十余里,几不可睹天日,里人名曰 ‘竹漾’”。明代孝丰县令甘元鼎在 《孝丰道中诗》中称:“川原五十里、修竹半其间”。可见,梅溪、孝丰一带有集中成片的竹林。清康熙 《安吉州志·物产篇》,把 “多竹”列为物产的首位。嘉庆十三年 (1803年)立的 《奉宪禁碑》称:“安吉界址毗连,山多田少,居民出息,全赖山竹”。

民国6年 (1917年)《孝丰乡土教科书》中称:“孝丰出产,竹为大宗。每年产额约值七十万元”,表明竹子已成为重要的商品。20世纪40年代,由于抗战和内战的影响,安吉竹产业几乎停滞。中华人民共和国成立以后,党和政府十分重视竹业生产和山区建设,组织人民群众艰苦创业,奋发进取。随着竹资源综合利用的深化,竹材、竹笋、竹副产品的产值也逐步提高。特别是中国共产党十一届三中全会以来,党和政府调整林业政策,弘扬 “绿水青山就是金山银山”理念,积极推进生态文明建设,把林业生产成效和生产者利益密切结合,极大地调动了山区群众的积极性,安吉竹林培育逐步展开。至1989年,安吉森林覆盖率达到了55.9%,竹林年度收入也是解放初期的4~5倍。如今,安吉依据社会主义市场经济的需求,调整产业结构,注重一优二高林业,全县竹林经营焕发出新的活力,安吉竹林经营逐步实现市场化和规模化[8]。

2.2 人竹共生系统模式的形成

随着安吉人竹共生关系的发展,安吉人与安吉竹之间逐渐建立起了一种相互依赖、共同依存的生物学和社会学上的共生关系。基于安吉人与竹密切关系所形成的竹文化也是安吉最为重要、最为完善的农业文化。安吉人籍竹为生,“食者竹笋,庇者竹瓦,戴者竹笠,烧者竹薪,衣者竹皮,书者竹纸,履者竹鞋”。在安吉人竹共生系统中,人与竹和谐共存,竹子既为人所用,又反馈于人。从古至今,人竹共生不仅体现在物质层面,也体现在精神层面;不仅反映了人与自然间的双向渗透和相互涵化的过程,也充分展示了人与生态环境之间的互相依赖、共同发展的自然规律 (图1)。由图1可以看出:在古代,安吉人民对竹子进行简单的识别、初加工、劈山、捏油、钩稍、施肥等,而竹类植物为安吉人民提供食品、兵器、容器、家具、乐器、建筑以及文化和诗词素材等;到现代,安吉人民对竹子进行全竹利用,同时进行竹产品推广、深加工、研究并且搜集新品种等,同时竹子为安吉人民提供衣食起居的相关产品,如纤维、药材、文创影视产品、旅游、生态碳汇、建材等。由此,构成了一个完整的人竹共生系统。

图2是反映安吉人竹共生系统的一种典型模式。安吉常见的人竹共生地理环境——竹林、村庄与河道相结合是人竹共生系统的发展基础,安吉人在竹林中开展的钩梢、捏油、采伐、撑筏、量竹等特色生产活动,是人竹共生系统中的重要组成部分。

图1 安吉人竹共生系统的结构

图2 安吉人竹共生系统的典型模式

安吉冬天寒冷,雨雪较多。钩梢是在冬季大雪来临前钩掉竹叶,以减轻雪压冰冻对竹林的损害。钩梢是安吉竹农的传统技艺,钩梢量一般以不超过竹冠总长度的1/3为好,以保证新生毛竹的正常生长和光合作用,并繁育下一代[9]。

捏油是当地人们为了更好区分竹子所采取的一种方法,即利用捏油包在竹子上记上 “名字”,可以写上竹子的主人、竹子的生长年份等。古时记录年份多采用 “上、大、人,孔、乙、己”等三字经进行标记,并且加上主人字号以及书法经验,形成一种特有的竹子书法;现如今,对于年份的记录都是采用阿拉伯数字。捏油季节一般都是在每度 (2年为一度)的6—9月进行。安吉的捏油标记在全国是独树一帜的,作为一种文化一直流传至今。

撑筏是安吉竹子的一种水路运输方式。早期,安吉主要依赖于西苕溪水将竹材运销到其他地区。将采伐的竹材从山上先运至溪水边,通过撬扎将竹子捆扎为竹帖,并经过验货程序 (称为 “踏排”)后,交给扎筏工人,扎筏工人将竹帖进行处理,使竹帖成为 “方拖”或 “缕头”,然后再将 “方拖”或 “缕头”运输到湖、嘉、苏、沪等地。

量竹是安吉当地开发的成熟科学的竹材计量方法。从明清到建国前,通常以 “帖”为单位,有小帖、大帖等。建国后,竹农通过测量竹子眉围 (毛竹秆高1.7 m处的周长)来提前估算当年的竹材产量,以保障各乡镇每年的竹材产量相对稳定。

在日常的生活中安吉人民与竹子已经形成了相互依存、共同发展的共生状态。竹子使安吉人走出县城、走向世界,带动了当地经济、社会、文化的发展;竹子也因为安吉人的智慧而展现出其自身更多的价值,挖掘出更广泛的用途,安吉竹林面积也逐步增加。这种良性循环,构成了一个完整的人竹共生系统。

3 安吉人竹共生系统模式的特征

安吉人竹共生系统作为一个完整的系统具有多种特征,主要有:动态性、适应性、珍稀性和可持续性。

3.1 动态性

安吉人竹共生系统是安吉人与竹子相互依存共同发展而形成的,是一种社会—经济—自然复合的动态系统,是人与自然和谐发展的重要成果。在整个系统中,安吉人是其重要的组成部分,他们不仅是人竹共生系统的保护者,同时也是人竹共生系统的反馈者。动态性主要体现在安吉人直接或间接参与竹类活动,并且经过时间的变迁,世代传承。系统中的人和竹都是社会经济生活的一部分,不同时间段的人竹共生系统具有不同的模式状态,体现出动态变化性。因此,安吉人竹共生系统不仅是保护安吉传统农业文化的载体,同时也是安吉传统农业动态发展的体现。

3.2 适应性

适应性主要体现在农业生产技术、生产方式以及物种结构所组成的系统中,尽管相互之间存在或大或小的差异,但是可以通过调整而适应。为适应社会经济条件的变化,安吉竹农开发了竹林复合经营模式,竹林间植其他植物以实现经济效益增收,显示出安吉人竹共生系统的适应性。

3.3 珍稀性

安吉人竹共生系统中的一些独特元素一旦丧失,如生物多样性、传统农业知识、技术和农业景观,其独有的自然环境及文化也将一同消失。经过上百年的发展,安吉人创造了良好的生态环境,开发出高效的竹林复合经营模式,成为人类与自然协调发展的典范。安吉人竹共生系统对预防当前极端恶劣天气带来的灾害、改善生态环境、保护区域内生物多样性、保障生态与农产品质量安全、促进生态文明建设和区域经济可持续发展都具有重要的战略意义。近年来,由于自然灾害、土地利用竞争、农业劳动力资源不足等原因,安吉传统竹工艺的传承与保护面临着严重威胁,安吉人竹共生系统的存在更具珍稀性。

3.4 可持续性

在当前社会可持续发展的大背景下,安吉人竹共生系统以其自然演替形成的天然共生系统优势,适应于各种环境条件,可以持续为安吉百姓提供生计和福祉。安吉人创造的竹林复合生态系统和具有较高经济价值的土地利用系统在未来能够发挥其应有的作用,大大推进生态文明建设进程。

4 安吉人竹共生系统模式的价值

4.1 生态价值

4.1.1 竹类植物资源丰富

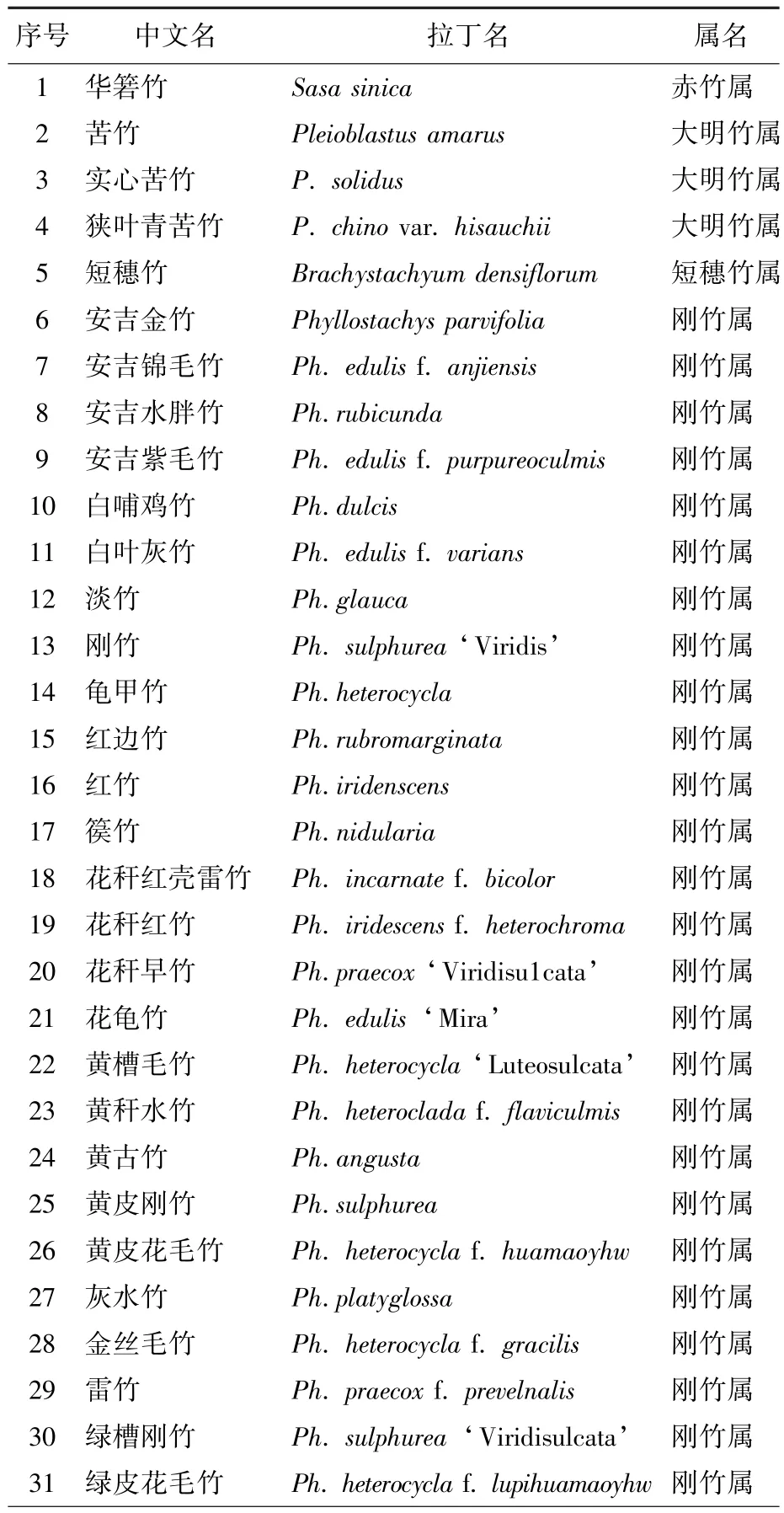

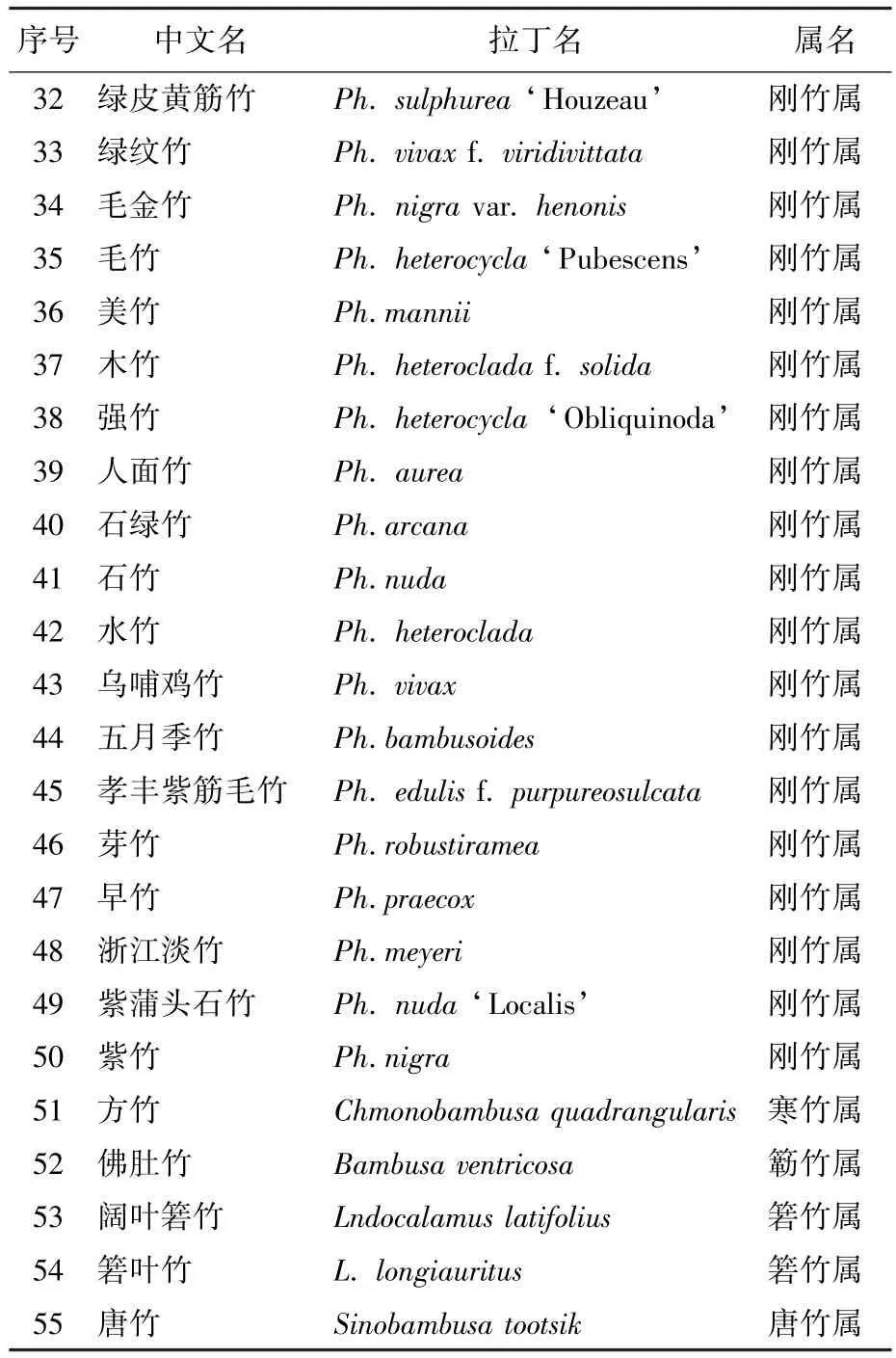

安吉的土壤、地形、温度以及气候条件非常适合竹类植物生长。在全县境内,不论是山地、丘陵、河谷、平原都生长着竹子,加上劳动人民长期地辛勤培育,形成了种类众多的乡土竹种,其中绝大多数竹种都有较高的经济价值[10]。据调查,安吉乡土竹种有8属55种 (包括变种、变型)(表1)。丰富的竹类植物资源为安吉优美的生态环境奠定了基础。

表1 安吉乡土竹种名录

表1 (续)

4.1.2 竹林蓄水保土、固碳释氧

竹林具有良好的保水、固土效益。竹林地下鞭根系统发达,能改善土壤结构,增强土壤渗透能力,增加土壤蓄水量,加上丰富的枯枝落叶层,可有效地防止土壤冲刷和流失。一棵成年竹子可以固定其所在位置大约6 m3的土壤,每公顷竹林可以蓄水约1 000 t。大面积竹林对于保持水土、涵养水源、改善土壤状况等有着显著的生态效益[11]。同时,竹子还具有很强的固碳释氧功能,研究发现竹子与速生树种的固碳速度相当。因此,科学经营竹林可以提升竹子的固碳能力[12]。

4.2 经济价值

4.2.1 第一产业价值

长期以来,安吉竹子的第一产业收入在人竹共生系统中占有绝对比重。20世纪70年代,安吉县就开始了以生产竹材为目标的竹林培育,经过几十年的发展,全县竹林面积已发展至7.2万 hm2,较1957年增加1.01倍,竹材蓄积量达1.8亿株,年采伐量3 000万株。如今,安吉县政府大力推广竹林传统栽培技术,竹子第一产业价值为安吉人民增收致富、提高生活水平发挥了重要作用。

4.2.2 第二、三产业价值

我国改革开放以来,许多竹子加工企业看中了安吉竹业的发展潜力,入驻安吉,大大推动了安吉竹加工产业的发展。如今,安吉县有2 162家竹业生产企业,主要生产竹质结构材、竹质装饰材、竹日用品、竹纤维产品、竹质生物制品、竹木机械、竹工艺品、竹笋食品等,产品销往全国各地以及东南亚、欧美等地[13]。竹加工业的发展为安吉人民提供了大量的就业机会,开拓了竹产业国外市场,打开了世界贸易的大门。竹加工产业已经逐渐成为安吉人竹共生系统经济价值的重要组成部分。

随着我国第三产业的日益发展,安吉人竹共生系统的内涵也在延伸,以竹林观赏、竹旅游、竹文化为主的新型竹产业不断融入到系统中。以安吉竹海为背景的电影 《卧虎藏龙》首次将安吉竹林展示给世人。自2008年起,安吉大力发展旅游业,建设美丽乡村。到目前为止,已经建成的景点有16家,大大促进了安吉第三产业的发展。2015年,安吉县第二、三产业产值达182.2亿元,竹产业总值占全国竹业总产值的20%。

4.3 社会价值

竹业收入已经成为安吉人的主要收入,依靠科技富裕起来的农民,积极带动周边的农民学习科学技术,竹农素质不断提高,社会风气日益改善。另外,安吉人竹共生系统的发展使安吉财政收入明显增加,农村基础设施建设得到显著改善。习近平同志在安吉考察时,提出了 “绿水青山就是金山银山”的科学论断,安吉人民认真贯彻落实习近平同志提出的生态文明建设方针,以传统竹产品加工业为主导产业,加强生态环境与美丽乡村建设,实现安吉人竹共生系统的全面可持续发展。

5 小结

安吉人竹共生系统作为安吉人在对竹的开发利用的长期历史演变过程中而形成的重要共生系统,不论是其系统模式的构建、模式的特征还是系统的价值,都具有普遍意义。今后,安吉人竹共生系统的发展将会更加重视对农业保护、生态系统平衡的作用影响,拓展人竹共生系统的内涵,以期能够对其他地区相似的人与农林业所形成的共生关系起到借鉴和参考价值。