正规金融对西部民族地区脆弱性贫困的治理研究

——以宁夏农村为证

2018-09-04张华泉

张华泉

(四川农业大学经济学院,成都 611130)

经过32年卓有成效的扶贫工作的开展,我国绝对贫困人口数量骤减。然而,以返贫、不稳定脱贫为主要形式的脆弱性贫困在我国西部民族地区却司空见惯,贫困的脆弱性“特质”已深深嵌入西部民族地区贫困群体的经济生活中,亟须相关扶贫主体精准识别“脆弱性群体”,以金融精准减贫、教育扶智等综合减贫方法帮助其稳定脱贫。脆弱性贫困的概念最先由世界银行于2000年提出,现已成为学界及扶贫领域重点关注的问题;所谓“脆弱性”,是指家庭或个人在未来可能由于遭受自然灾害、疾病等负向冲击而使其陷入重新贫困或反复贫困的境地,返贫是脆弱性贫困最直观最主要的呈现形式[1]。

将脆弱性纳入减贫战略框架,有助于维持减贫成果的稳定性与长效性,有望将我国的减贫事业提升到一个新高度。尽管我国多年的扶贫工作取得了重大成就,然而,西部少数民族地区在扶贫过程中同时出现的作为脆弱性贫困最直观表现形式的返贫现象亦十分严重,颇引人关注。该区现已成为我国返贫率最高的区域,从时间上看,西部少数民族地区的返贫呈现出宜发性与频率高的特点,几乎每年都会发生1~2次大的返贫。从地理空间上看,返贫率高、返贫程度深的区域往往出现在贫困面泛的连片地带,如我国的六盘山区、乌蒙山区等集中连片特困地区。西部民族地区返贫率之所以高,究其原因在于自然风险、健康风险、市场风险以及脱贫信心的丧失。从自然风险看,西部民族地区大多位于生态脆弱地带、高山峡谷、高寒地区等,这些地区自然灾害发生频次较高,居民受灾的概率也较高;从居民健康风险看,西部许多民族地区地处传染病与地方性疾病交织区域,所在区域的农户更易受到健康威胁;从市场风险来看,西部民族地区农产品市场与劳动力市场信息闭塞,农户参与度不高,容易导致生产的盲目性继而致使其“颗粒无收”;从贫困者的信心来看,返贫频次的增加严重挫败了其脱贫信心,自然而然使其陷入了“听天由命、顺其自然”的宿命论中,而这也在一定程度上加剧了贫困脆弱性的蔓延。长期以来,我国的“开发式”扶贫目标旨在单纯提高贫困群体收入的增加,而忽略了社会资本、金融资本、教育人力资本等要素的强化,更忽略了脆弱性群体的“精确瞄准”。在全面建成小康社会的最后冲刺期,要有效破解西部民族地区的脆弱性难题,亟须建立更加精细化的贫困瞄准机制,系统化提升脆弱性贫困人口的可持续生计资本。相关金融理论及国内外实践证明有效的金融支持方式、减贫金融不失为一种提供给脆弱性贫困农户启动其自主生产能力、自力更生,应对风险和各种冲击、加强脆弱性保障的策略及践行方案,而这本身也是精准扶贫的应有之意。正是基于该视角,本文以宁夏的调研样本为例,以点及面探讨了作为重要减贫力量的正规金融机构对脆弱性贫困治理的现状及绩效。

1 脆弱性贫困释义及民族地区贫困金融治理相关文献

学界关于脆弱性贫困定义具有代表性的是预期脆弱性贫困(vulnerability as expected poverty,VEP)的观点,L.Pritchett等[2]以概率论的观点定义为一个家庭在未来若干年内至少有一年会陷入贫困的概率,而S.Chaudhuri等[3]将脆弱性贫困定义为个人或家庭在将来陷入贫困的可能性。笔者综合这两个代表性的定义,同时在参考国内贫困线划分标准、熊娜和陈池波等相关学者现有研究成果基础上,将本文的脆弱性贫困农户界定为5年(2010—2014年)中至少有1年收入超过人均每天1美元的农村居民。基于该标准,本文的调研数据样本才更具说服力。

当前,脆弱性贫困相关领域的研究也正在成为学界热议的话题,已有的相对成熟的研究成果大多集中在对脆弱性贫困的概念、形态、成因、测度等领域。在对具体的西部民族地区脆弱性贫困治理探讨过程中,西部农牧民反贫课题组通过对甘肃省甘南州L县的实证调查,发现当前贫困农牧民在收入、存款和物资等方面都表现出了明显的脆弱性,其贫困状态的形成主要源于结构性诱因和文化性诱因,且文化性反贫政策的匮乏容易降低反贫工作的整体效能[4]。李雪萍等[5]以四川甘孜藏族自治州甘孜县为例,分析认为连片特困地区贫困治理有其特殊性,主体、资源及其联结是关键,集结主体并整合资源是反脆弱发展的现实路径。

在对脆弱性贫困治理的诸多方式及手段中,金融部门所推出的一些政策工具及参与的产业扶贫项目让越来越多的贫困群体因“涓滴效应”而获益。张姝然[6]在解读我国西部民族地区脆弱性贫困时认为,金融扶贫政策能激发贫困地区经济社会发展活力,从而能促进农户脱贫与防止返贫。何仁伟等[7]从可持续生计视角对中国农村贫困治理进行梳理,发现金融资本能对减缓贫困具有直接影响,且对农村产业发展与农户生计选择具有重要的促进作用。因而,金融治理被普遍认为是贫困治理的一种行之有效的方式。在主流观点导向作用下,木晓琳[8]对迪庆藏区金融支持扶贫开发效率进行了分析,王晓东等[9]对新疆南疆三地州金融扶贫开发绩效进行了研究,巫志斌等[10]就广西29个被列入石漠化集中连片特困地区民族自治县的金融扶贫绩效进行了深层次探究。以上研究均发现涉农资金匮乏、金融机构扶贫成本高是这几大片区面临的共同问题,建议以差异化的思路提升该地区的金融扶贫绩效。

综上,纵观与本研究相关的文献,前人多从我国民族地区的金融减贫、金融治理效率等方面做了较为充分的理论、实证研究并取得了一些成果。在此基础上,部分学者涉猎了当前西部民族地区的贫困热点问题——脆弱性贫困及其治理之惑,并从强化民族地区贫困群体的生计资本、生产性资产、构建社会安全网等角度寻觅治理之径。然而,鲜有学者从金融支持的结构效率、减贫金融资源的增、存量整合等视角探寻民族地区的脆弱性贫困应对之道,而这恰是本文研究的切入点与价值所在。

2 实证研究

2.1 模型构建

脆弱性贫困是一个动态的概念,传统意义上的静态贫困不能有效反映贫困的动态变化特征,因此利用时序变化与空间横截面相结合的动态面板数据进行实证分析得到的结果可信度更高。据此,本文利用了宁夏357户2010年、2012年、2014年3年的脆弱性农户收入、农户金融资本、社会资本、政府财政扶贫资金、受教育水平等样本数据作为各分析变量,利用这3年的面板数据去观察农户收入与正规金融、社会资本、政府财政扶贫资金等解释变量的相关关系,从而得出可行性结论及对策建议。

根据计量经济学的研究步骤,在采用面板数据进行实证分析时,需先通过模型设定检验方法确定合理的面板数据模型,具体方法即是首先利用拉格朗日乘数(LM)检验方法,判断是选择面板数据模型还是混合回归模型,如采用面板数据模型,还需利用Hausman检验方法进一步判断模型是随机影响模型还是固定效应模型,在此基础上,再用假设检验的F统计量的计算方法判断是选择变斜率系数模型还是变截距模型。

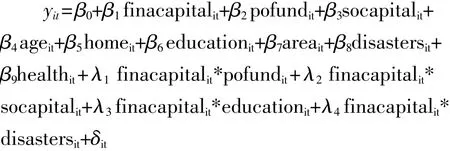

依据脆弱性贫困的治理原理及在参考前人有关研究成果基础上,本文将模型设定为:

其中,y为脆弱性农户收入。农业收入主要包括农业种养殖收入与非农业收入。农业种养殖收入主要包括农户从事农林牧副渔业所获得的收入,非农业收入主要指外出务工、经商等获取的收入。i表示受调查农户样本,t表示时间变量,β0为常数项,βi、λi为解释变量估计参数,δit为随机误差项。

如表1所示,finacapital为宁夏调查样本脆弱性农户的金融资本,脆弱性农户金融资本特指调查年份脆弱性农户从农信社、农业银行等正规金融机构获得的信贷资金。profund为财政扶贫资金,socapital为社会资本,社会资本是近年来学界聚焦的一个社会热点问题。在当代中国农村尤其是民族地区农村,亲朋好友间的经济往来日益频繁,以礼金与借款为主要形式的社会资本额度与频度直接决定了亲友间的亲疏程度与人情“面子”大小,社会资本正日益成为民族地区农村在应对自然灾害、疾病等脆弱性风险时的一个极为重要的平滑手段[11]。因而,本文选取了社会资本这一重要的解释变量并吸纳了徐伟等[12]的观点,将调查脆弱性样本农户接受亲友的货币价值和非货币价值作为社会资本的数据来源。health为被调查脆弱性农户的健康状况,为便于分析,“1”代表健康状况良好,“2”代表有小的伤病,“3”代表健康状况不佳,有严重的大病或慢性疾病。disasters表示脆弱性农户受到自然灾害侵袭的程度,“1”代表基本没有遭受自然灾害,“2”代表被调查年份受到一定程度的自然灾害侵袭,但受灾程度不深,“3”代表遭受的损失较为严重,严重影响了农户的生计。

age,home,education,area 分别为被调查脆弱性农户户主的年龄、家庭成员人数、户主受教育水平和家庭耕地面积。其中,education变量“0”表示无上学经历,变量“1”表示小学文化程度,“2”表示初中文化程度,“3”代表高中文化程度,“4”表示大学文化程度,finacapital*profund 与finacapital*socapital分别是正规金融对财政扶贫资金与社会资本协同效应的交叉项乘积,finacapital*education,finacapital*disasters分别为正规金融对负向冲击有平滑作用的交叉项。

表1 各变量描述Table1 Description of Variables

2.2 模型输出结果及结果说明

在对全部变量进行相关关系分析前,首先需对各时间序列进行平稳性检验,本文采用了LLC的检验办法,结果表明序列存在单位根,进行二阶差分后达到平稳,并存在一定的协整关系。针对本文设定的模型,在Eviews软件进行F检验及Hausman检验之后发现选用固定效应变截距模型较为合理。结果如表2、表3所示。

从表2的结果看,除了脆弱性农户金融资本与财政扶贫资金变量以外其余解释变量均通过了显著性检验,各变量符号与预期趋于一致,社会资本、正规金融与财政扶贫资金的系数均为正,表明其与脆弱性贫困农户之间有一定的正相关关系,农户年龄、家庭成员人数及疾病、自然灾害冲击对脆弱性农户的收入显著为负,而脆弱性农户健康状况、耕地面积及教育程度对脆弱性农户收入有显著的正相关关系。

金融深化理论认为,农村金融市场中,正规金融机构应该是自负盈亏、权责明确的现代企业主体。然而,我国西部民族地区农村正规金融机构由于处于农村市场落后、农村社会保障体系不健全等经营环境,加之政府职能的错位致使其往往承担超过其承受能力范围的社会责任,地方政府用财政贴息或者行政命令的方式亦在一定程度上加剧了其与脆弱性贫困农户之间的信息不对称性,继而导致正规金融供给侧基本“断裂”,直接后果就是农村金融市场发展极为滞后,信贷资金极度匮乏,金融生态不佳,金融抑制现象比比皆是,从而使得正规金融本应具备的减贫效应未予充分发挥,金融减贫的动能十分有限。笔者在宁夏南部山区的同心县、西吉县等地的调研结果中也佐证了这一观点。此外,西部民族地区较为普遍的农发行与商业银行的角色错配现象也较为突出,该现象也对正规金融的扶贫绩效打了折扣。

结合表2、表3结论可判断,农信社等正规金融机构与财政扶贫资金之间的协作效应不够突出,表明民族地区二者的职能搭配上普遍存在不同程度的摩擦,同时,在应对农户健康风险、自然灾害等负向冲击时,正规金融资本的平滑能力极度有限,表明金融对民族地区基础设施建设、生态本底修复等支持尚是一个短板,脆弱性贫困的“上游”干预工程还需金融资本的大力投入。具体来看,正规金融与财政资金、社会资本对脆弱性农户收入增加的间接协同效应均大于直接协同效应,正规金融与教育人力资本对负向冲击的干预平滑作用较为明显,且对自然灾害等负向冲击的平滑作用力度由大到小可依次排序为:受教育水平、健康状况与自然灾害。

表2 脆弱性农户收入对各解释变量的回归结果Table2 The regression results of income to explanatory variables

表3 正规金融对脆弱性农户收入作用的协同效应和平滑负向冲击的回归结果Table3 The regression results of synergies and smoothing negative impacts of formal finance on the income

对于农村正规金融机构的授信对象而言,脆弱性贫困农户较之于一般的个体农户,其被“排挤”、“遗弃”的概率更高,获得财政贴息扶贫资金的可能性更低。从实证结果来看,社会资本在促进脆弱性贫困群体增收、抑制脆弱性“特质”方面的作用更为突出,以亲朋好友之间的礼金往来及借款为主要表现形式的社会资本提升了脆弱性贫困农户的发展能力,其从横、纵向的延续和拓展也促进了代际间的延伸。

值得注意的是,伴随着国家精准扶贫战略的深入推进,自然灾害、健康返贫等几类负向冲击正在被各类“上游”干预工程所平滑对冲,如因教致贫的脆弱性风险正在被一些金融机构所创新的“校园贷”等助学贷款品种所缓释,因病返贫的脆弱性源头正在被日趋完善的新型医疗制度改革所遏制,因灾致贫的脆弱性风险也因为民族地区生态环境的修复、生态经济的发展及灾害预警机制的建立而降低。总体来看,尽快宁夏民族地区脆弱性贫困风险源均得到不同程度的遏制,但在调研过程中发现,在宁夏的民族地区内部如西吉县等地,一些农户身体健康状况堪忧,癌症、“三高”及长年的农活耕作致使其体质欠佳,“亚健康”问题较为突出,而这无疑又增加了因病返贫的概率,再加之农产品市场的波动性与不可控自然灾害的发生,“三灾”叠加又在一定程度上孕育了该地区贫困的脆弱性风险,无形中也传递了代际间的贫困。

3 对策建议

基于实证结果,笔者认为对于西部民族特定地区的脆弱性贫困问题,其治理的关键在于夯实脆弱性贫困群体的生计资本并提升其风险抵御能力。正如罗马俱乐部创始人佩西指出的:“惟有人类素质和能力的发展才是取得任何新成就的基础,才是通常所说的‘发展’的基础。奥雷利奥·佩西[13]以能力贫困的视角来研究西部民族地区脆弱性农户群体,在新的形势下,农村以致贫、返贫为主要表现形式的脆弱性贫困产生的原因更为复杂,传统开发式扶贫所依赖的人文生态环境也面临较大挑战,局限性较大的开放式扶贫难以真正惠及民族地区脆弱性贫困群体,因此应针对民族地区农村脆弱性贫困的产生机制,力争寻求更为科学合理的减贫策略与减贫路径。在此背景下,能力贫困视野下的金融治理为我们提供了有益借鉴。笔者认为,脆弱性贫困的治理是一个系统性的工程,该工程离不开金融资源的有效供给与支持,同时,以微型金融为重要载体的减贫手段不失为整体塑造与强化脆弱性贫困群体应对各类负向冲击的重要力量源。为此,脆弱性贫困的金融治理思路应该随着精准扶贫战略的适时推进而予以调整与转变,一方面将整合后的各类优质金融资源合理配置到民族地区脆弱性贫困群体亟须的教育、健康、医疗、扶贫产业等项目中去,另一方面则应该增强民族地区内生发展动能,降低对“嵌入式”经济增长模式的依赖,加大对脆弱性贫困群体扶贫、扶智、扶志“三位一体”的人力资本培育金融支持力度,助其适应激烈的市场竞争环境,树立正确的脱贫信心。

3.1 重构金融减贫架构,提升民族地区脆弱性贫困群体的风险承受能力

从资产的角度来看,西部民族地区农户可以利用各种类型的资产来抵御脆弱性贫困,资产可以有效降低自然灾害、疾病等危害发生的概率与数量。在必要的时候,脆弱性农户可以动用一切资产来平滑各种负向冲击的帧频,这些资产可成为脆弱性贫困治理的关键要素,作为“生计资产包”有机组成部分的金融资产,其对贫困者启动自我发展能力与授人以渔的作用正被越来越多的人所认知,然而,前文实证部分已经得出宁夏民族地区农村正规金融、财政扶贫资金在治理脆弱性贫困方面的作用并不显著,“惜贷”、服务成本高是正规商业金融常态,而农发行由于职能错位也不能较好地履行其服务农村、扶持农业的社会责任,以小额贷款公司为代表的微信金融可持续发展机制缺失,再加上脆弱性农户通常缺乏法定意义上的担保物,因而脆弱性贫困的金融治理作用并不突出,为此,基于此窘境,笔者提出基于宁夏民族地区农村区情,重构商业性、政策性等金融减贫架构,提升民族地区脆弱性贫困群体的风险承受能力。即重构以合作性、微型金融为主体,政策性金融为导向,大型商业性金融为辅助的金融支农、减贫格局,并在此金融减贫架构基础上,提出明晰的应对脆弱性贫困的践行路径。

图1的政策框架中包含了农业银行、农发行等大型正规金融机构、小额贷款公司、资金互助社等微型金融机构、贷款需求方有脆弱性贫困农户、小微企业及龙头企业、担保方有担保公司及地方政府等,几个参与主体之间的关系可以描述为:

农业银行、农发行等农村正规金融主体不再直接面向农户提供零售服务,而是通过向资金互助社、小贷公司等新型农村金融组织提供批发贷款等方式间接地惠及脆弱性贫困农户,如此一来,不但降低了大型正规金融机构的运行成本,也提高了对脆弱性贫困者的金融服务供给效率。与此同时,大型正规金融机构亦可直接投资规模较大、脱贫效应较强的特色清真农业产业,如此,农发行等政策性金融就可以有效发挥其支持农业农村发展的政策导向作用,而农行、农信社等商业银行也可以很好地发挥其辅助作用,即通过批发贷款,为那些植根于乡土的微型金融提供资金扶持,间接地为增强、充实脆弱性农户的金融资产、生计资产培植了金融减贫的可持续发展土壤。

图1 金融减贫的政策框架Figure1 Financial policy framework for poverty alleviation

待微型金融机构获得解决其“后顾之忧”的批发贷款后,可以更加专注地服务于“老弱病残”等脆弱性贫困群体,及时了解其金融诉求现状,继而为自身的金融产品或服务创新提供大数据支撑,真正实现金融减贫惠人惠己的效果。伴随着整个扶贫进程,龙头企业、专合社、普通农户、脆弱性贫困农户之间可以形成扶贫产业的捆绑机制,该机制有助于各主体间合作互助关系的形成,强化了脆弱性风险保障,增强了脆弱性贫困者的市场适应能力与预判能力。此外,可考虑抽出一部分政府财政扶贫资金组建专业担保公司,根据国家或地区产业目录的要求,适时灵活地为不同类型的机构、组织以及脆弱性农户提供各种担保,同步进行各种类型的财政补贴。如此一来,宁夏民族地区金融的各相关主体将形成大中小有机结合,可持续发展动力强劲、分工明确、合作层次清晰的特色民族金融生态体系,客观上也形成了针对性强、因地制宜的民族地区金融减贫格局,进而更好抑制了脆弱性贫困程度的加剧并推动民族地区农村经济社会的进步。

3.2 增强西部民族地区内生发展动能,降低农户脆弱性孕造频率

西部民族地区脆弱性贫困的治理囿于当地经济水平、发展阶段与发展模式,当前包括宁夏在内的西部民族地区总体上经济结构粗放、产业结构不合理,城乡二元特征鲜明,资源型加工业虽占据主导产业地位,但产业链链条短小,产业层次较低。同时,西部民族地区一些现代化工业尤其是军工业大部分均是从外部直接注入,与本地的产业关联效应不显著,隶属于“嵌入式”经济发展模式,内生发展动能严重匮乏。就宁夏而言,这种“嵌入式”发展模式往往面临着技术瓶颈突出、辐射效应小、金融生态环境欠佳、资金短缺等问题,这些问题蔓延至民族地区农村微观层次就集中呈现为农户易遭受农产品价格剧烈波动、疾病、自然灾害、子女高等教育等各类冲击,并孕育出贫困的脆弱性风险。以金融治理的视角抑制贫困者的脆弱性特质,可考虑借助外部特色金融(伊斯兰金融)与本土正规金融的有机融合,以主导产业为载体,降低宁夏对“嵌入式”发展模式的路径依赖度,增强民族地区的内生发展动能,继而降低农户脆弱性孕造频率。

结合宁夏穆斯林最大区情及近几年伊斯兰金融在宁夏的实践,伊斯兰金融与本土金融的良性融合使得与伊斯兰教义相契合的清真产业项目或特色产业项目不断增多,使得一部分贫困群体迅速地摆脱了民族地区的“惯性”贫困,正迈向脱贫致富的康庄大道上。所谓伊斯兰金融,是指“完全依照伊斯兰教义而建立起来的现代金融体系。它禁止收取利息,禁止进行投机性投资,交易行为以实物资产作为基础,投资活动严格符合伊斯兰基本教义,严禁投资酒类、猪肉、赌博等产业,实行风险共担、利润共享的原则”。经银监会及宁夏银监局批准,宁夏银行率先于2009年底开展伊斯兰金融业务,前期宁夏银行提供的金融产品主要有投资账户(即活期存款账户)、理财账户和加价贸易3种,这些相对于传统金融的新型金融产品无疑减少了企业的运作成本,给予了小微企业发展壮大的机会,同时也给了脆弱性贫困农户等社会弱小群体参与扶贫项目和市场竞争的机会,增强了弱小群体生存发展能力,有利于缩小贫富差距。在和谐社会的建设过程中,从金融支持的角度缩小贫富差距是值得推广的。此外,伊斯兰金融本身的社会责任属性要求其从资本上游引导企业负责任的行为,很大程度上杜绝了企业以污染环境和破坏生态为代价偏执追求经济效益好的产业项目或投资项目现象,从可持续发展的视角来看,这一点同样值得民族地区推崇借鉴。基于宁夏前期的伊斯兰金融实践经验及优越独特的人文环境,笔者思考认为在未来的一段时期内,宁夏可以继续抓住中阿论坛或中阿博览会等有利契机,不断拓宽与伊斯兰金融的合作范围,列出扶贫产业目录的负面清单,发挥伊斯兰金融与传统金融二者合力,引导其直接投资于宁夏特色清真产业尤其是南部山区清真农产品、畜产品产业链,增强宁夏民族地区的自我造血能力。另外,以特色农业、节水农业、生态农业等项目参与为主要手段,全方位帮助农户理解伊斯兰金融的合作理念与市场竞争意识,并通过人力资源培训等方式建立“扶贫”“扶智”“扶志”三位一体的金融减贫格局,继而降低宁夏等西部民族地区农户的脆弱性孕造频率。