川西平原香樟林和香椿林中小型土壤动物群落结构特征

2018-09-04董玉梁卫芯宇温娅檬吴福忠

董玉梁,余 胜,卫芯宇,温娅檬,吴福忠*

(1.四川农业大学生态林业研究所/长江上游林业生态工程四川省重点实验室,成都 611130 2.四川省乐山市市中区林业局,四川乐山 614000)

土壤动物数量约占全球已知动物数量的23%[1-2]。土壤生物多样性在维持陆地生态系统碳氮循环等方面具有重要作用[3-4]。不仅如此,土壤动物也是森林生态系统的重要组成部分,其群落组成和功能对土壤有机质形成、物质循环和能量流动具有重要影响[5-6]。地上植被不仅可为土壤动物群落提供食物来源和生存环境,而且土壤动物也可以通过破碎、取食和移动等过程促进生态系统物质循环,改善土壤通透性进而影响地上植被的生长[7-8]。然而,不同植被类型往往对土壤动物具有不同的作用特征[9-10],例如可产生刺激性挥发物质的树种(如香樟C.camphora)可能限制植食性土壤动物的活动,从而导致土壤动物群落结构具有明显的特点[11-12]。因此,深入认识地上植被与土壤动物群落结构的关系可以更为清晰地了解生态系统自组织规律,并为合理地管理生态系统提供更为明确的理论依据。

香樟和香椿(T.sinensis)是川西平原常见的乡土造林树种。两种植物均可产生一些刺激性挥发物质,可能对土壤动物群落结构具有比较明显的影响。普遍认为,香樟产生的挥发性物质可以驱赶甚至毒害一些土壤动物,但前期的研究表明,土壤动物对香樟凋落物分解也具有明显的贡献[13];而香椿林土壤动物群落结构特征并未见报道。因此,以川西平原常见的香樟林和香椿林为研究对象,通过分析不同土壤层中土壤动物群落结构与同功能种团特征,认识生态系统植被与土壤动物的相互关系,为科学管理相似生态系统提供一定的科学依据。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

试验地为四川省崇州市四川农业大学现代农业研发基地,该基地位于四川省川西平原西部,海拔516 m,气候类型为亚热带季风气候,年平均气温16.0℃,年平均降水量1 015.2 mm,由于季风影响,降雨主要集中在5—9月,降雪少。年平均日照时间为1 161.5 h,平均无霜期为283 d,地理坐标103°49′E,30°55′N。土壤类型为老冲积黄壤。研究区域内主要植被类型为香樟树和香椿树,树龄10a,郁闭度分别为95%和80%,林下植被主要有飞蓬(Erigeron Speciosus)、毛连菜(Picris Hieracioides)、空心莲子草(Alternanthera Sessilis)等,盖度分别为20%和30%。林旁空地上植被与林地中大致相同,盖度为20%。

1.2 研究方法

为了解最为丰富的土壤动物类群,于2017年的9月(夏季)进行样品采集。由于人工林林分结构比较均一,在样地内随机选取3个样方,采集凋落物层、土壤层0~10 cm和10~20 cm的样品。凋落物层采用手拣法取样,面积为10 cm×10 cm,土壤层采用体积为100 cm3(d=5 cm)的环刀采集。所采土壤动物样品装入透气的收集袋低温保存,迅速带回实验室,用Tullgren漏斗(4 mm)分离收集的土壤节肢动物,分离周期为48 h。采用体视解剖镜和生物显微镜镜检计数和分类,参照《中国土壤动物检索图鉴》[14]进行鉴定,对土壤动物同功能种团的鉴定依据《Decomposition in Terrestrial Ecosystems》[15]。

1.3 数据分析及处理

类群数量等级划分:个体数量占个体总数10%以上的为优势类群,占个体总数1%~10%的为常见类群,少于1%的为稀有类群。

多样性指数:选用Shannon-Wienner多样性指数(H)、Simpson优势度指数(C)、Pielou均匀度指数(J)来描述土壤动物的群落状况,公式如下:

式中,S为样方中类群个数;Pi=ni/N;ni为第i个类群的个体数目,N为所有类群的个体数目。采用SPSS 19.0软件对所测数据进行统计分析,对不同土层深度土壤动物个体数量及类群数进行单因素方差分析,并用LSD进行多重比较;绘制图表采用软件Excel 2013和 Origin 9.0。

2 结果与分析

2.1 土壤动物群落组成

本次调查共获得土壤动物348只,分属7目13科,其中,优势类群3类分别为蜱螨目的真伊螨科、维螨科以及厉螨科,占总个体数的71.84%。常见类群有6类,分别为长角科、长须螨科、幺蚣科、蚁科、蓟马科、地蜈蚣科,占总个体数的25.86%。稀有类群4类,分别为蜘蛛目、线蚓科、蚊科、金龟甲科,占总个体数仅2.3%。

香樟林中包含11个类群,其中优势类群为真伊螨科、维螨科,分别占总个体数的49.44%、25.56%;常见类群占22.78%,有长须螨科、蚊科、幺蚣科、历螨科、地蜈蚣科、蓟马科;其余的蜘蛛目、长角科、鞘翅目为稀有类群,仅占2.22%。香椿林中包含13个类群,其中优势类群3类,分别为真伊螨科、维螨科和蓟马科占总个体数达69.03%,常见类群有长角科、长须螨科、蚁科、蚊科、金龟甲科和地蜈蚣科,占29.03%;蜘蛛目、幺蚣科、线蚓科为稀有类群,仅占1.94%;在空地中,仅存在3个类群,共计14只土壤动物,分别为真伊螨科(15.38%)、长须螨科(30.77%)和蚁科(53.85%)。

表1 不同植被覆盖下的土壤动物类群及个体数量分布Table1 Soil fauna and individuals under different vegetation cover

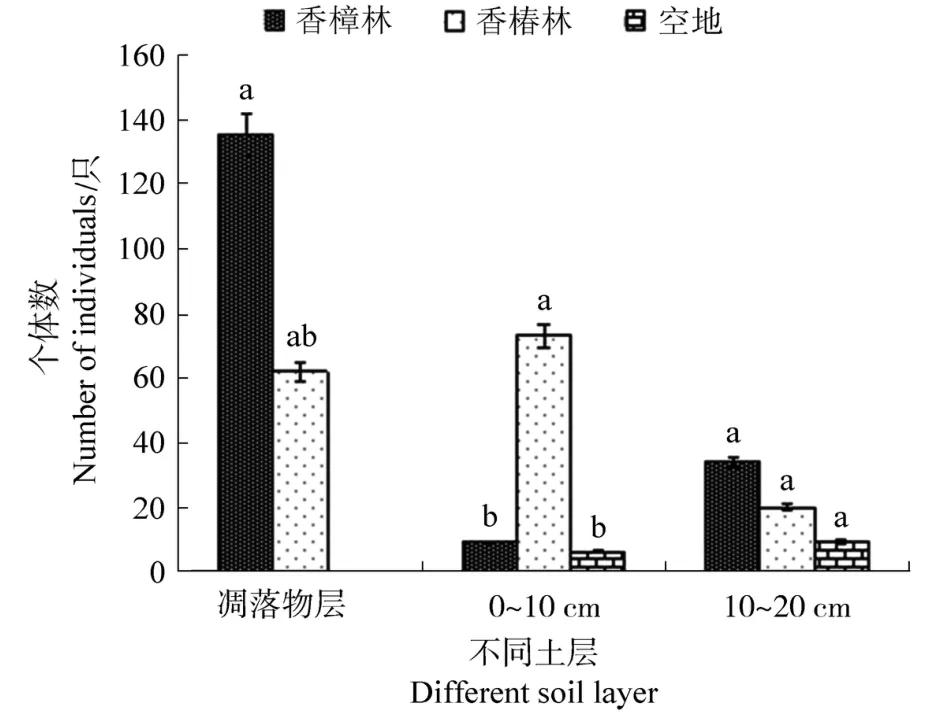

在垂直分布方面,香樟林中土壤动物主要集中在凋落物层,占总个体数达75%;10~20 cm土层次之,占18.9%;0~10 cm土层最少,仅占6.1%。香椿林中土壤动物集中在凋落物层和0~10 cm土层,分别占总个体数的40%和43.2%;10~20 cm土层最少,仅占16.8%。在空地中,10~20 cm土层中土壤动物数量大于0~10 cm土层,前者占61.5%,后者仅38.5%(见图 1)。

图1 不同林地中土壤动物群落的垂直结构分布Figure1 Vertical distribution of soil fauna in different plantations

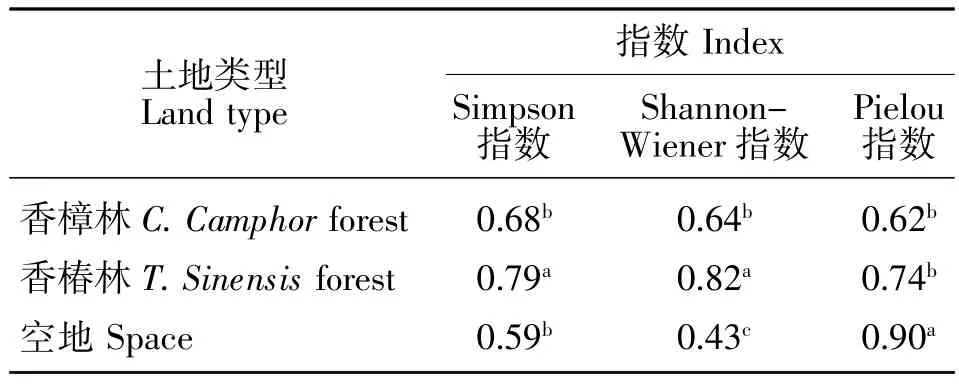

2.2 土壤动物群落多样性指数

由表2可知,3种植被模式对土壤动物群落多样性均有显著影响(P<0.05)。Simpson优势度指数表明香椿林土壤动物具有较高的优势度,分别为香樟林、空地的1.16、1.34倍,具有显著性差异;在Shannon-Wiener多样性指数(H)方面,3种植被模式下多样性指数均有显著性差异,表现为香椿林>香樟林>空地,其中香椿林的多样性指数为空地的1.91倍,为香樟林的1.28倍,说明香椿林拥有相对丰富的土壤动物,其次为香樟林,空地则相对较少;Pieluo均匀度指数(J)综合表现为空地>香椿林>香樟林,其中空地均匀度较高,是香樟林、香椿林的1.45、1.22倍,存在显著性差异;综合Pieluo均匀度指数(J)、Shannon-winner多样性指数(H)和Simpson优势度指数(C)可知,香椿林和香樟林中土壤动物类群分布较为均匀,部分类群具有较高的优势度,且类群具有较高的多样性,而空地中均匀度虽然较高,但土壤动物类群的优势度较低,土壤动物类群数量少。

表2 不同植被模式下土壤动物多样性指数Table2 Soil fauna diversity index under different land types

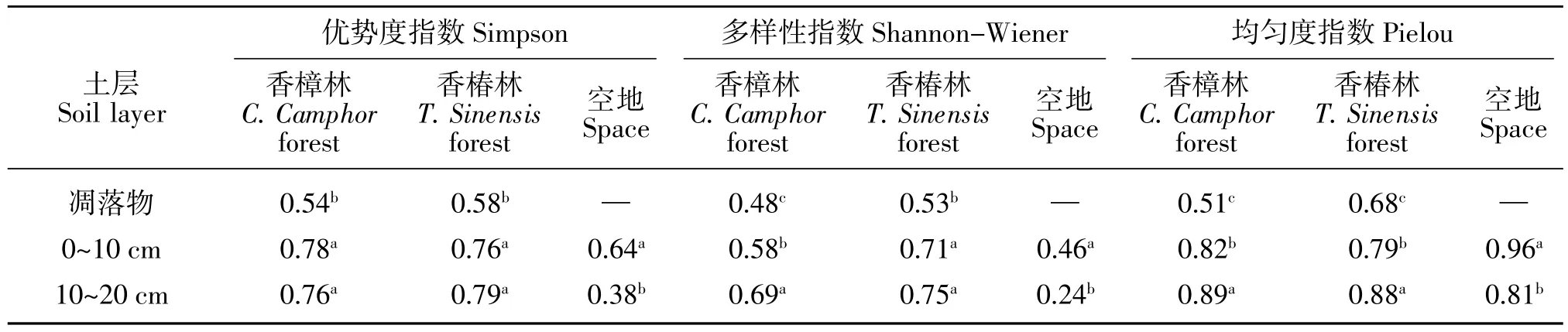

表3 不同植被模式下土壤动物多样性的垂直分布特征Table3 Vertical distribution of soil animal diversity under different vegetation patterns

在垂直分布方面,不同林分凋落物层的Simpson优势度指数、Shannon-Wiener多样性指数和Pielou均匀度指数均与土层具有显著性差异(P<0.05),且凋落物层各指数数值均低于土层;在Simpson优势度指数方面,香樟林和香椿林在0~10 cm与10~20 cm土层间没有显著性差异,且香樟林和香椿林较为接近,差异不明显,而空地中Simpson优势度指数均低于有林地,尤其在10~20 cm土层中表现为最低,且空地的两个土层之间也具备显著性差异;在Shannon-wienner多样性指数方面,香樟林3个土层均表现出显著性差异(P<0.05),其中 10~20 cm 土层最高,香椿林在0~10 cm和10~20 cm土层之间没有显著性差异,而空地中Shannon-wiener多样性指数也低于有林地,同样在10~20cm土层中表现为最低;在Pielou均匀度指数方面,香樟林、香椿林3个土层和空地的两个土层之间均表现出了显著性差异(P<0.05),但在数值上差异不大,空地中 0~10 cm土层Pieluo均匀度指数最大。

2.3 土壤动物的同功能种团

由图2可知,腐食性土壤动物最多,占总个体数达64.03%;杂食性和捕食性次之,分别占13.4%和11.19%,植食性和菌食性土壤动物最少,仅占7.14%和4.24%。在香樟林和香椿林中,腐食性(S)土壤动物均表现为数量最多,分别为110和104只,而在空地中的腐食性土壤动物数量较少,仅2只;捕食性(Pr)和植食性(Ph)土壤动物均表现为在香椿林中数量最多,香樟林中数量较少,在空地中没有发现捕食性(Pr)和植食性(Ph)土壤动物的存在;杂食性(O)土壤动物数量在香樟林、香椿林和空地中分别为 24、11、7只;菌食性(F)土壤动物在空地和香椿林中数量一致,均为4只,在香樟林中数量较多,为6只。

不同土层深度的土壤动物数量也表现出了较大的差异,在香樟林的凋落物层中,土壤动物的数量最多,共100只,其中腐食性土壤动物的数量占比高达85%,捕食性最少仅占1%;在0~10 cm土层中,土壤动物的数量最少,仅11只,杂食性土壤动物占比最高,为6只,占55.6%,腐食性土壤动物的数量最少,仅2只,占18.2%,没有发现植食性土壤动物的存在;在10~20 cm土层中,共捕获土壤动物34只,其中大多为腐食性土壤动物,占比达67.6%,也并未发现植食性土壤动物的存在。在香椿林中,凋落物层中共捕获土壤动物62只,其中捕食性土壤动物占61.3%,植食性土壤动物次之,占16.1%,菌食性土壤动物最少,仅占3.2%;在0~10 cm土层中,共捕获土壤动物67只,其中占比最大的也是捕食性土壤动物,达76.1%,其余食性的土壤动物占比较少,没有发现杂食性土壤动物的存在;在10~20 cm土层中,共捕获土壤动物26只,仅存在腐食性、捕食性和杂食性的土壤动物,其中腐食性土壤动物占57.7%,没有发现植食性和菌食性土壤动物的存在。在空地中,0~10 cm土层中土壤动物数量低于10~20 cm土层,分别为5和8只,杂食性土壤动物最多,没有发现植食性和捕食性土壤动物的存在。

图2 不同植被模式下不同同功能种团土壤动物的垂直分布特征Figure2 Vertical distribution characteristics of soil animals with different functional groups under different vegetation patterns

3 讨论

植被的组成及其结构变化常常决定着生态系统中其他成分的组成和结构特征[16],凋落物分解作为生态系统物质循环与能量流动的核心过程之一,也是土壤动物主要的活动空间和食物来源,对土壤动物的群落结构影响显著[17-18]。在本次调查中,共捕获土壤动物348只,分属7目13科。在香樟林中,优势类群为真伊螨科、维螨科土壤动物,占总个体数的75%,且均为蜱螨目,这与已往的研究大致相同[7,18-19]。香椿林中的土壤动物种类与香樟林大致相同,优势类群为真依螨科、维螨科和蓟马科动物,与香樟林比较,香椿林中蓟马科动物较多,这与香樟含有的挥发性化学物质有一定关系。与有林地相比,空地中仅存在3个类群分别为真伊螨科、长须螨科和蚁科动物。由于空地中几乎没有凋落物,且光照强烈,所以腐食性的蜱螨目土壤动物较少。与之相比杂食性的蚁科土壤动物能更好地适应环境,因此数量大于蜱螨目土壤动物。

在本次调查中,香樟林中不同同功能种团的土壤动物数量分布为腐食性>杂食性>菌食性>捕食性>植食性,而香椿林中则为腐食性>植食性>捕食性>杂食性>菌食性。香椿林中植食性、捕食性土壤动物数量均高于香樟林,通常认为香樟林所含有的挥发性化学物质会驱散一些土壤动物,但香樟林中蜱螨目腐食性土壤动物数量高于香椿林且集中于凋落物层,说明这些挥发性物质可能只对某些土壤动物(如植食性、捕食性土壤动物)起驱赶作用,腐食性土壤动物聚集可能是由于香樟林中凋落物层较厚,郁闭度较高造成的。目前已有一些研究涉及典型的森林生态系统下土壤动物群落结构和同功能种团[20],在土壤生态系统中,腐食性土壤动物常作为衡量生态系统功能强弱与土壤质量高低的生物指标之一[21],通常认为腐食性土壤动物和土壤动物多样性指数均与土壤肥力呈正相关关系[10]。同时,也说明了香樟林的土地肥力应大于香椿林的土地肥力;而在空地中腐食性土壤动物数量稀少,这与土壤接收阳光照射后水分含量大幅降低,且土壤沙化严重有关。同时,由于植食性土壤动物过少,可能会对土壤动物的食物链造成一定的影响,但生物多样性的食物链控制目前还存在一定的争议[22]。

本研究还发现,有林地中土壤动物的密度均大于林旁空地,这可能是由于林旁空地没有遮蔽物,太阳直射后导致地面温度过高且含水量较低所致。土壤动物由于自身的生理特性和环境影响,呈现出一定的表聚性,但又有避光避热的特性,这是导致土壤动物在空地中分布较少的原因之一[23-24]。在香樟林中,这种表聚性表现得更显著,香樟林凋落物层的土壤动物密度与土层中具有显著性差异,但呈现出凋落物层与10~20 cm土层多,0~10 cm土层少的特性。香椿林与香樟林相反,表现出0~10 cm土层多,凋落物层与10~20 cm土层少的现象,但凋落物层与0~10 cm土层没有显著性差异,也表现出了表聚性。这两种不同的土壤动物分布方式可能是由于林分不同导致的根系分布差异以及地表温度造成的,而根系对土壤动物的影响也是显而易见的。根据K.S.Pregitzer等的研究显示[25],植物细根部分的呼吸和对营养的吸收在植物种类间具有差异,也就导致了土壤的环境不一致。

从土壤动物的多样性情况来看,香樟林与香椿林在Shannon-Winner多样性指数和Simpson优势度指数上有明显差异,这可能与土壤环境的差异有关。同时,两个样地在Pielou均匀度指数上也没有表现出显著性差异,但空地的均匀度指数较高,这应该是由于空地中的动物种类数过少造成的。并且在空地中,由于土壤动物数量、种类都远低于林地,在上述3个指数中都与有林地表现出了明显的差异。在分层方面,尽管香椿林和香樟林的凋落物层多样性指数和优势度指数均较低,但这是由于其中某一物种过多造成的,其生物量和丰富度均大于另外两个土层。

综上所述,在有林地与空地中土壤动物的群落结构存在显著差异,尤其表现在土壤动物的数量分布上;在有林地中,香椿林土壤动物群落更丰富,稳定性更高,表聚性较为明显;而香樟林中植食性和捕食性土壤动物数量较少,但腐食性土壤动物在凋落物层大量聚集。这些结果表明人工林植被的构建可以一定程度上增加土壤动物类群,调节土壤动物分布特征,但受到林木挥发性物质的影响,为区域人工林可持续经营管理提供了一定的理论依据。