此君襟抱

2018-09-03袁宝林

袁宝林

一位15岁少年,从遥远的乌鲁木齐只身远赴北京,且顺利通过考试,一举被中央美术学院附属中学录取,后来又考入中央美院国画系(人物科),继续在这座中国顶尖美术学府完成本科学业,之后则选择清华大学美术学院攻下硕士学位。这就是现任北京印刷学院副校长田忠利教授当年的求学经历。这样的经历,即便仅从专业考量,至今仍使我觉得像个谜。但看一看他起步阶段画的速写和素描,却又着实让我暗暗吃惊。无论素描(有《“我”与“世界”——素描改革教育随想》)、色彩(《让色彩歌唱》),他都有深入地研究,并写成文章发表,表现出一种打破砂锅问到底的激情和理性精神。

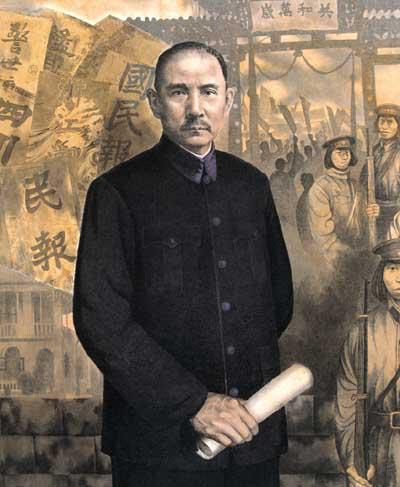

正像他小小年纪就从祖国西北边陲直奔首都,专业和科目的选择也是尽其所能不执一隅,他在艺术创作上竟也是不囿于题材、体裁而表现为颇为开阔自由的大跨度。只要看他的作品《中国民主革命的伟大先驱——孙中山》(获“孙中山与华侨国际美术巡回展”金奖),我们就不能不对他的创作能力——从历史人物的处理,到题材容量和思想深度的把握都感到惊讶。从这里我们感受到,田忠利的艺术着眼点,从一开始就不满足于某种艺术上的小趣味,而是表现出颇为大度的统摄真善美的综合修养。

如果说从他的创作倾向中我们经常会感受到一种明显的理性精神,而他的创作出发点和落脚点,却又往往是充满激情和诱发于生活和思想的某种强烈触动。而他对创作过程的思考和处理,则是十分看重一个“妙”字,正如他将一部自选文集的书名就命名作“得妙于心”,从这里可以清楚地把握到他对艺术创作本体的深刻感悟。这种在创作构思上所表现出的对“妙”的追求,不必说在他最为喜爱的花鸟画及表现自然风物的作品中是不可或缺的;而我还想说,这个“妙”字,甚至可以作为统括田忠利艺术思维活动一个最重要的特色,他毕竟是一位艺术家啊!然而我同时又在想,艺术家的素质到底又会是怎样的呢?

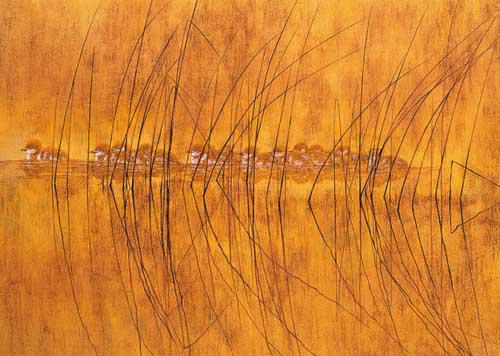

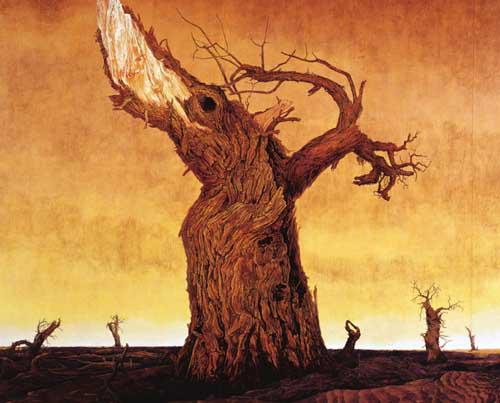

博大深沉的史诗境界

无论在历史画《中国民主革命的伟大先驱——孙中山》《落后就要挨打》《百年沉思》或哪怕只是表现自然风物的《胡杨系列》中,他的作品总给人一种博大深沉的历史感,即史诗般的宏伟气度与艺术深刻性。这样的作品使我们这一代人想起珂勒惠支或苏里柯夫、列维坦作品中那样的经典性而令人寓目难忘。历史的绝对真实是不可能复制的,然而某个重要的历史瞬间却化作永恒的历史精神激励着后来者。鲁迅曾说“艺术的真实非即历史的真实,……而创作可以缀合,抒写,只要逼真不必实有其事”。我们需要的正是能够逼真反映这种激动人心的历史精神的艺术真实。这样生动的艺术形象是怎样获得的呢?无他,这既需要作者对包括辛亥革命的伟大历史意义在内的中国近代史的深刻理性认识,更离不开作者对那如火如荼灼人灵魂的历史瞬间中情境和人物的深切体验与把握。即便是描画胡楊,为何在忠利笔下那历尽沧桑惨烈支撑的老树,从色彩的强烈对比到线条的激情表现,竟如嶙峋白骨在风沙中发出撕心裂肺的呐喊?回答是,这是从广漠的戈壁滩看惯胡杨的新疆人发自心底、感同身受、并且深沉思考着自然生态破坏将给人类带来无可挽回的严重后果的艺术家最现实的真切感受!他既十分看重作为历史真实基础的生活真实,因而下大功夫从文献资料中寻找捕捉适合于创作的形象依据,而更重要的则是艺术家须有在其创作素材所体现的历史深刻性理解基础上那种“凭虚构象”的能力。那么我们从画面上所看到的,无论是作为历史画卷的《孙中山》,还是描画自然风物的《胡杨系列》;也无论是超时空的形象“缀合”,还是浓烈的感情“抒写”,自然已经是经过艺术家的咀嚼而升华了的精神形象。

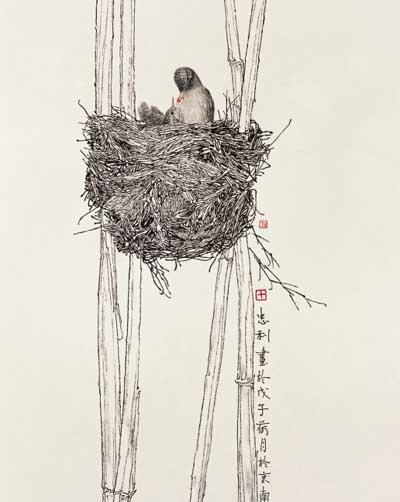

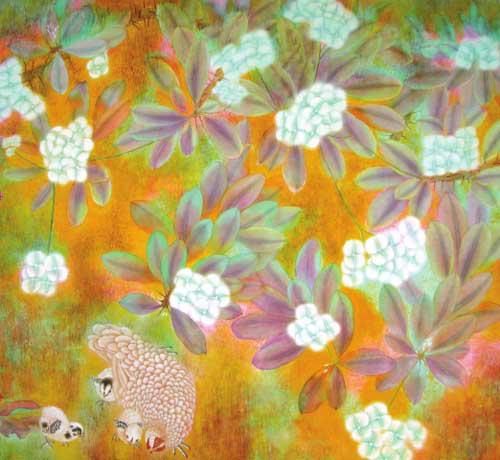

小中见大——花鸟画的新意境

群籁虽参差,适我无非新。

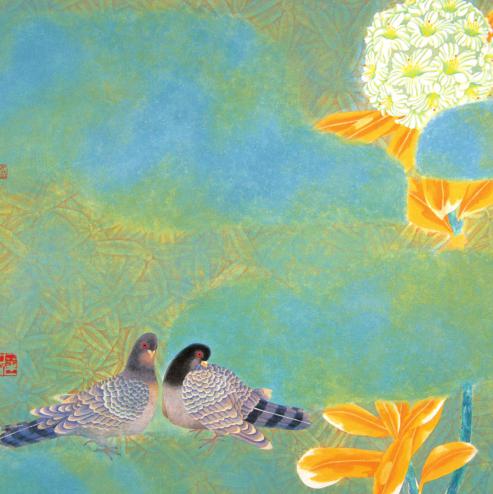

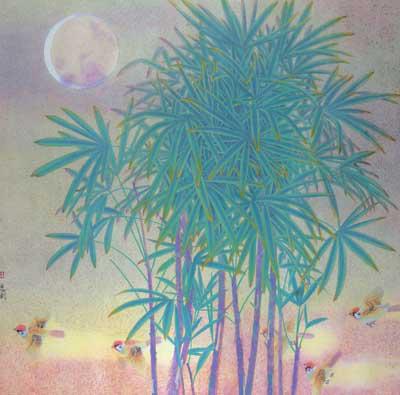

也许有感于传统中国花鸟画不但最富自然情趣,而且往往蕴含着深刻的社会意义,我看到忠利君几乎是以一种闲庭信步般的从容持续不断地徜徉在这一看似轻巧而唯美的艺术领域,执著地探索着如何能在花鸟画创作中获得新的突破。历史人物画与花鸟画无论在内容或形式及表现技法上都有偌大差异,何以两者又能自然地统一在一位作者的强烈爱好呢?这里涉及到一个艺术美学和中国古典画论的重要问题。我认为中国文化中“天人合一”与“民胞物与”的思想情感尤其是在今天所具有的现实意义是田忠利倾注巨大热情于花鸟画创作的一个根本出发点,而这也正是使他的花鸟画创作能从立意上站在高处而具有“小中见大”的开阔意境的前提;另一方面(前面已经讲到),即是他对张璪“外师造化,中得心源”这一经典命题从自己的创作感悟所作的独特解释。他用十几个字作了这样精炼的表述:“造化是源,心灵是妙,实虚相合,有无相生。”他从对中国文学艺术创作规律的认识把“心源”更确切地与“心妙”紧密联系在一起而肯定了“‘心妙乃众妙之源”,又是“涉艺的众妙之门”(均见《得妙于心—田忠利美术文集》,中国文联出版社,2010年)。有了这样具有“总开关”意义的认识,又有对“意境”“意匠”等通达“妙”境之关键范畴的把握,我们不难想象他对花鸟画创作会别有一种期许。

果然,田忠利的花鸟画创作绝无蹈袭前人之嫌,他总是有感而发,要表达此时此地一种强烈的个人感受。

如一组描画荷花的系列工笔花鸟,其中《清晖》这幅便是着意表现荷花的朦胧之美,含蓄中透出雅丽高贵;《藕塘深处》是采取一个别致的低视角,在莲荷的下边参差错落地画了一群嬉戏的小鸭,是何等清幽;《风举夏荷》则通过种种强烈而夸张的对比手法以自己独特的感受来表现“荷花入暮犹愁热,低面深藏碧伞中”与“遥似西施上素妆”的古典诗意。可以感觉到与宋院画一脉相承的传统联系,却是以“迁想妙得”的独创精神开辟出全新的诗意境界。

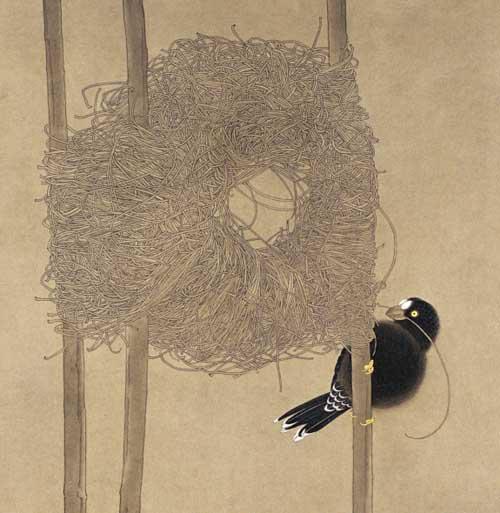

此外我特别想讲一讲田忠利一部题作《万物生意最可观》的新花鸟(含动物)画集。“万物之生意最可观”是宋代理学家周敦颐的一句话。可知作者是要借这样一句极富哲理意味的名言来强调人与自然万物的和谐关系。而这一主题无疑对摆脱和改变今天人类所面临的生态环境频遭破坏的窘境有着重要现实意义。

首先,这些作品在形式感上便给人以不拘一格且耳目一新的鲜明印象。其形象与色彩皆以意象为之,绝不拘泥于物理空间,而特重诗意气氛(如《暖阳》《清幽》)。在构图和技巧上,除对传统的热爱(如《蝶恋花》《晌午》),又不计中西、不拘工写,乃至运用平面构成的方法,只要有益于新创,随手拈来,决不迟疑(如《寂》)。

这本画册一个十分有趣之处是,像《守望》《巡弋》《亲情》《馨》《回望》《梦回故乡》等作品,无论画的是鹅、大象、小熊、北极熊……都是体贴入微地描画了它们或母子、或雌雄动物之间的亲情(关于这一点,忠利君曾特別向我讲述他在肯尼亚观察大象生活的体会),他说,他这些作品就是意在表达一种“悲悯之情”。窃以为无论在精神层面,抑或不同手法的探索上都不啻是一种发现。

他的那些可爱的小鸟,可圈可点的还有许多,不必一一列举了。也许因为深深有感于看过太多千篇一律因袭模仿的东西,而决心走一条能表达自己真实和新鲜感受的独特创作道路吧,我想,说忠利君的花鸟画创作敢于标新领异、独树一帜恐不为过。