基于硬壳层理论的滨海新区软土路基强夯法处治

2018-09-03刘建民王新岐

刘建民,王新岐

(1.天津滨海旅游区投资控股有限公司,天津 300480; 2.天津市市政工程设计研究院,天津 300051)

0 引 言

天津滨海新区为滨海冲击平原,土质以滨海相沉积软土为主,具有土体孔隙率大、天然含水量高、压缩性高、强度低、渗透性小、承载力低等特点[1]。该地区地势低洼,在进行新城建设时防洪排涝要求较高,道路多采用填方路基,在进行填方前应完成浅层软基处理。目前,国内外进行软基处理的主要方式包括复合地基法、排水固结法、灰土挤密桩、立体加筋法及强夯法等[2-6]。其中,强夯法是一种环保、高效、应用性强的软土地基处理方法,主要是通过起重机将1个10~200 t的重锤起吊到6~30 m高处,使重锤脱钩自由下落,利用重锤的冲击对地基进行强力夯实,从而提高地基土承载力,降低土的压缩性[7-8]。通过对滨海新区多个工程场地现场勘查发现,分布于冲积-海积区、吹填区及海积区的工程场地地面表层均存在一定厚度的表层硬壳,且硬壳具有一定强度。若能在浅层土基处理过程中合理采用强夯法形成硬壳层,并提升硬壳层的强度、稳定性及沉降协调性,对软土地基的处理及提升土基整体承载能力均具有重要的工程意义。

基于此,本文结合天津市滨海新区软基工程特性,在软土路基处治中引入硬壳层设计理论,提出软土路基强夯硬壳层施工方法,确定路基处理深度,分析不同施工参数下的软基强夯处治效果,明确基于硬壳层理论的强夯法施工参数,最后对比强夯法与传统方法处治软基的综合效益,为滨海新区软土路基浅层处理提供有益借鉴。

1 滨海新区软土路基强夯硬壳层设计

1.1 软土路基硬壳层形成的力学机理

当软土路基上部形成硬壳层时,当土基受到外界荷载时应力状态会发生变化。当荷载较小时,地基中大部分应力集中在硬壳层内,地基表现出明显的板体性承载特征,下层软弱土中的应力相对较小,且随深度衰减较快;当荷载较大时,硬壳层板体性作用削弱,层内的应力集中程度相应减小,但硬壳层和软基的强度差和刚度差作用仍然使土基中的应力大量聚集在土基的上部。硬壳层密实度较高、刚度较大,在荷载作用下能够分担荷载产生的部分剪力,使下卧土基在荷载剪力作用下无剪切变形或发生极小变形,同时硬壳层与下卧软弱层间的荷载传递方式发生变化,硬壳层发挥着类似于板体的作用,这种作用即硬壳层的壳体效应[9-13]。壳体效应能够使外荷较为均匀地传递到面积较大的下卧软土中,使下卧软土层的附加应力低于按传统扩散方法计算出来的附加应力,进而改善下层软土的受力状况,降低上部硬壳结构层传递到下卧软土层的荷载,减小软土层承载后的整体沉降变形[14]。

1.2 强夯路基硬壳层施工

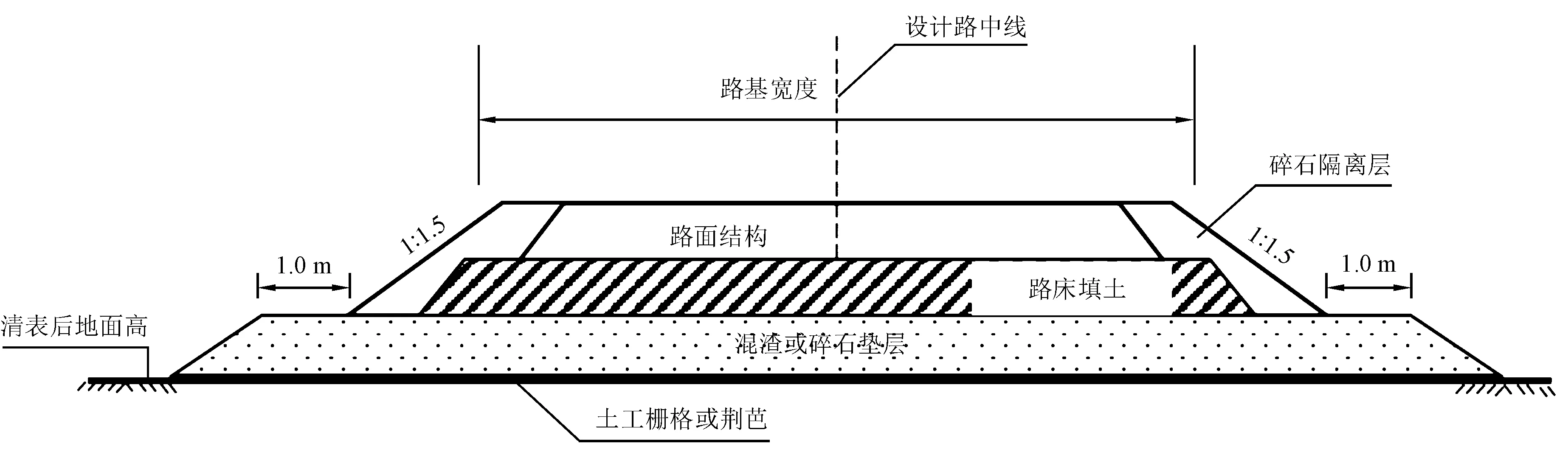

基于硬壳层处理软土路基的力学机理,结合市政道路路基强度、稳定性及工后沉降要求,本文提出通过强夯工艺结合路基排水方案进一步制造路基硬壳层的技术理念,对滨海新区某功能区含水量较低的粉质黏土或粉土填筑土基进行处治。强夯-排水加固素填土路基结构如图1所示。

图1 强夯-排水加固素填土路基结构

首先进行道路路基两侧排水(截水)边沟的开挖,在保证基底平整、干燥且具有一定承载力的基础上,采用非饱和黏性土进行路基填筑,随后进行强夯处理,夯实后高度与现地坪高相同,夯实层厚度要求不小于2.0 m,且夯实层底面位置在地下水位以上不小于1.0 m。夯实采用多遍夯击,对地下水位线以下土层尽量少扰动,以避免弹簧土的产生。同时,为保证路基工作区范围内土体的压实度满足市政道路路基要求,在路基强夯范围两侧设置宽1.0 m的碎石排水通道。通过路基填筑、强夯与排水的有机结合,解决强夯施工中超孔压的消散问题,实现降低土体含水量、提高密实度与承载力且减小工后沉降的目的。

由于不同土质的力学性质差异较大,在进行路基强夯时,根据土质情况按照工程经验进行试夯设计,然后根据试夯结果进行调整,具体步骤如下。

(1)首先查明场地地质情况、周围环境影响以及工程规模和重要程度。

(2)根据己查明的资料、加固用途及承载力与变形要求,初步计算夯击能量,确定加固深度,然后选择必要的锤重、落距、夯点间距、夯击次数等[15]。

(3)根据己确定的施工参数进行强夯布点设计及施工要求的说明。

(4)施工前试夯并进行加固效果的检验测试,通过对加固效果测试资料的分析,确定是否需要修改原强夯设计方案。

1.3 路基硬壳层处理深度的确定

路基硬壳层的处理深度主要是参照路基工作区深度来进行确定,图2为滨海新区轴重与工作区深度的关系曲线。

图2 不同轴重对应的路基工作区深度

根据滨海新区市政道路交通荷载特点及其对应的路基工作区深度可知,滨海新区路基工作区深度主要在1.5~2.5 m,对于重载交通则可达2.5~3.0 m。考虑到路基工作区深度一般局限在2.5 m以内,以此确定滨海新区路基工作区深度是合适的,即进行强夯加固路基硬壳层的处理深度应覆盖路基工作区深度,路基硬壳层的处理深度在路基表层向下3.0 m左右。

2 试验段强夯施工控制与结果分析

2.1 路基强夯参数

在进行试验段素填土强夯时,主要对夯点间距、夯点布置、夯击能量、单轮夯击数、间歇时间、排水通道及强夯处理范围等参数进行控制。基于已有强夯素填土路基工程经验、滨海新区软土地基特征及试夯结果,主要设计参数的控制范围选取如下。

(1)夯击点一般采用等边三角形、等腰三角形或正方形布点。夯点间距宜为锤径的1.2~2.5倍,低能级时取小值,高能级及考虑能级组合时取大值,第2遍夯击点位于第1遍夯击点之间,第3遍夯击点间距可适当减小。

(2)基于该地区市政道路软土路基工程特性,在进行强夯施工时选用低能级强夯,夯击能范围为800~1 200 kN·m。

(3)根据现场试夯结果,单轮夯击次数为8次,夯击遍数为2~4遍,具体可根据夯击期间的沉降量以达到最终沉降量的60%~90%,或根据设计要求到预定标高进行控制夯击遍数。

(4)间歇时间主要根据试验段超孔隙水压力消散时间进行确定,待击实结构层中超孔隙水压力消散80%后,方可进行第2遍的夯击。

(5)基于路基工作区深度要求及强夯后,路基下沉量进行降排水通道设置,同时控制路基填土表层高度位于地下水位3.0 m以上。

(6)由于路基的应力扩散作用,加固范围大于路基坡脚边缘基础范围,故确定强夯处理范围时两边超出路基坡脚基础外缘的宽度为设计处理深度的1/2~1/3,且不小于3 m。

2.2 试验段强夯方案设计

为进一步细化强夯路基硬壳层的施工方案,对不同夯击方案的加固效果进行分析,选择某功能区规划路为试验段,由南往北选取3个小试验段,各试验段长度约120 m,采用素填土直接填筑路基,填筑高度为2.0~3.0 m,各试验段均进行3遍夯击,具体方案如表1所示。

表1 不同试验段强夯方案

2.3 强夯结果分析

强夯完成后采用面波测试、静力触探测试、浅层平板载荷试验及回弹模量试验对强夯结果进行分析。图3为不同方法的现场测试情况。

图3 强夯结果现场测试

面波波速分析结果表明:3个试验段路基的中心线附近面波波速均明显高于两侧,且路基两侧波速离散性较大;1 000 kN夯击能的满夯对试验段地基土波速的有效影响深度为2.5~3.0 m;采用3遍满夯的试验段3的面波波速分布的离散性较其他2个试验段小,且波速提高的数值相对较大,即试验段3强夯加固效果较好。

静力触探测试结果表明:强夯完成后,各试验段浅层路基加固效果较为显著,浅层素填土和粉质黏土的平均锥头阻力和平均侧阻力整体呈明显增大趋势,平均锥头阻力增加约20%,平均侧阻力增加约16%;而3个试验段中深层粉土层以下地基土层的锥头阻力整体表现为微弱的负增长趋势,深层土基软土整体受强夯影响较小。地基土层的增长变化幅度以试验段1、2最为显著,但均匀性较差,试验段3增长变化幅度相对较低且均匀性略好,强夯路基在一定程度上表现为复合地基的性状。

图4 传统路基浅层处理典型结构

对强夯前后的土基进行浅层平板载荷试验发现:强夯后试验段内的土基承载力基本值均明显增大,增大比例为6%~10%,能够满足施工机械承托层需要。3个试验段的不同深度位置土样的平均含水率随深度逐步增大,且均大于最优含水率16.4%~16.5%;各试验段的不同深度位置土样的平均压实度随深度逐步减小,0.1~0.5 m压实度为88%~90%,0.5~0.8 m压实度为85%~87%,1.1~1.3 m压实度为79%~81%,3个试验段的压实度差别较小。回弹模量试验结果显示:各试验段强夯后的路基回弹模量标准值均大于23 MPa,能够满足市政道路路基设计要求。

综合分析结果可知,3个试验段内的土基承载力基本值均明显增大,且能够满足施工机械承托层需求。而根据面波测试及触探测试结果可知,试验段3经过强夯处治后均匀性较好,承载能力更强,即在实际工程中采取试验段3的强夯方案进行施工,能够保证夯击后土基承载力较高。

3 强夯路基与传统路基的综合对比

基于滨海新区某功能区的土壤环境和地质条件特征及强夯分析结果,进一步提出适用于该功能区的强夯素填土路基典型结构。其设计思路是:通过填筑素填土并采用强夯工艺制作施工机械承托层,以代替传统的山皮土或混渣等石质材料,同时也代替6%的石灰土路基部分;路床部分仍维持30 cm碎石垫层和60 cm石灰土(水泥石灰土、水泥石灰固化土)不变。图4、5依次为传统路基浅层处理典型结构及强夯素填土路基结构。表2为不同路基填筑结构的综合效益分析。

图5 强夯素填土路基结构

对比图4、5中传统路基与强夯素填土路基结构可知:强夯素填土路基能够有效利用素填土,减少了石料、水泥及石灰等建材用量,降低了此类建筑材料生产的能耗和污染。同时滨海新区优质建材匮乏,采用传统路基填筑结构时消耗建材较多,而采用强夯素填土路基结构能够降低外运石料、山土皮等运输成本,同时减少运输材料的重载车辆对滨海新区已经建成的道路基础设施的破坏。进一步分析表2可知,采用强夯素填土方案的工程造价仅为150~210 元·m-2,且路基承载力能够满足市政道路路基的设计要求,具有良好的社会、环境效益,有利于促进滨海新区筑路方式向着节能、环保、生态的方向发展。

表2 路基处理综合效益对比分析

4 结 语

(1)采用强夯法进行路基处治时夯实层厚度约为3.0 m左右,应大于路基工作区深度,同时夯实层底面应位于地下水位高度上1.0 m以上位置。

(2)对浅层素填土路基进行强夯的优选方案为:前后夯击3次,均为低能级满夯,夯击能依次为1 000、1 000、800 kN·m。采用该夯击方案处治后的路基承载能力较高、均匀性较好。

(3)基于硬壳层理论的强夯素填土路基结构设计方案能够适合天津市滨海新区软土路基处治,处治后路基强度、稳定度及工后沉降均满足市政道路要求,实用性良好。

(4)所设计强夯路基典型结构可推广性较高,且 在施工中可减少或取消山皮土(混渣)、石料和石灰土等材料的消耗,相比于传统方案更为节能环保,其社会、经济及环保效益显著,有利于促进滨海新区筑路方式向着绿色生态的方向发展。