东北地区主要粮食作物种植结构时空变化分析

2018-09-01,,

,,

(1.中国科学院 东北地理与农业生态研究所,吉林 长春 130102;2.中国科学院大学,北京 100049)

0 引 言

粮食是国计民生重要的战略资源[1],保障粮食安全是粮食生产的重要目标。2015年中国粮食产量顺利实现“十二连增”,但在粮食高产的同时,库存量和进口量仍居高不下。当前粮食问题主要是结构性矛盾,突出表现为玉米阶段性供大于求,大豆需求缺口扩大,进口率高[2]。《中国粮食安全发展报告(2015-2016)》[3]显示,中国粮食安全状况不容乐观,2015年玉米库存量达到2.6亿t,大豆进口量超过8 000万t,而产量仅1 300万t,进口依存度高达80%。随着城镇化进程加快,人民生活水平不断提高,对粮食品质和品种的需求日益增长[4],而目前粮食供给尚未能满足人们消费需求,结构性矛盾进一步恶化。释放玉米库存压力,增加大豆供给量,适应消费需求,调整种植结构是当前我国农业发展迫切要解决的关键问题。2015年12月,在中国中央农村工作会议上,国家首次提出要加强农业供给侧结构性改革,从供给角度调整种植业结构。2016年4月28日,《全国种植业结构调整规划(2016-2020年)》[5]中明确指出要以调整玉米种植为重点,重点发展粮改饲和粮豆轮作种植结构。

东北地区是我国重要的商品粮基地,2005-2015年,该区粮食产量占全国比重由18.9%提高到22.9%,2015年玉米和大豆产量占全国比重分别为42.6%和36.2%,外调粮食量占全国60%以上,是全国粮食增产最快、贡献最大的区域,发挥着保障国民口粮,稳定粮食安全的重要作用。但近年来,东北地区种植结构失衡问题日益突出,2005-2015年该区玉米产量和播种面积分别增加80.8%和87.4%,而大豆产量和播种面积分别下降43.8%和45.0%,形成玉米强,大豆弱的种植结构。此外,水土流失严重,大量使用农药、化肥和地膜,造成土壤肥力下降,东北地区的耕地质量总体水平趋于下降[6]。2015年11月农业部出台《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》[7],将东北冷凉区、北方农牧交错带等地划为玉米调减的重点区域。2016年农业部等部门印发《探索实行耕地休耕轮作制度试点方案》[8],率先在东北冷凉区、北方农牧交错区等地开展玉米与大豆轮作。因此,东北地区的种植结构调整对于优化全国粮食生产结构和推进农业供给侧改革具有重要的示范意义。

关于种植结构的研究方法有区位商法[9]、描述性统计分析[10-11]、比较优势系数法[12]、聚类分析法[13-15]、GIS空间分析[11]、空间自相关分析[15]及SPAM-China模型[16],研究尺度涵盖农作区[13]、省域[12]、县域[11]和像元[16]。对东北地区种植结构的研究多集中在吉林省[11,17]和黑龙江省[10,14-15],主要探讨种植结构变化特征及空间差异[10],并从气候、政策、社会、经济及科技等方面分析了影响种植结构的驱动因素[14,17]。在我国农业供给侧结构性改革背景下,对东北地区种植结构时空变化研究富有新的时代内涵。本文利用2005-2015年东北地区40个市/盟单元的播种面积数据,系统分析该时段内东北地区粮食作物种植结构时空变化特征,旨在为东北地区种植结构调整与优化布局提供科学依据和对策建议。

1 研究方法与数据来源

本文研究水稻、小麦、玉米和大豆4种主要粮食作物的种植结构,采用播种面积占粮食作物总播种面积的比重为具体指标判定各空间单元的种植结构类型,规定组合类型数不超过3种。根据2005-2015年东北地区水稻、小麦、玉米和大豆播种面积比重变化趋势,结合各空间单元播种实际情况,确定判别方式如下。

当某一种粮食作物播种面积占4种主要粮食作物播种面积的比重超过50%时,确定种植结构类型为该种作物主导型;当某一种或几种粮食作物播种面积占粮食播种面积比重大于30%且小于50%时,确定种植结构类型为该种作物主导型或比重最高的2种作物组合型,例如:某研究单元的水稻种植面积比重为37.0%,小麦为0.3%,玉米为21.6%,大豆为41.1%,确定该研究单元的种植结构类型为大豆-水稻型;当所有作物比重都小于30%时,按照比重大小确定种植结构类型为比重最高的3种作物组合型,例如:某研究单元的水稻种植面积比重为26.4%,小麦为15.2%,玉米为29.7%,大豆为28.7%,确定该研究单元的种植结构类型为玉米-大豆-水稻型。种植结构类型统一按照比重大小顺序命名。借助ArcGIS10.2软件平台将种植结构类型的空间分布和变化进行符号化展示,归纳种植结构时空分异特征。

本研究的时间序列为2005-2015年,以东北地区40个市/盟作为基本空间单元。数据来自《辽宁统计年鉴》[18]、《吉林统计年鉴》[19]、《黑龙江统计年鉴》[20]、《内蒙古统计年鉴》[21]、《内蒙古经济社会调查年鉴》[22]、《呼伦贝尔市统计年鉴》[23]、《兴安盟统计年鉴》[24]、《通辽统计年鉴》[25]及《赤峰统计年鉴》[26]。

2 结 果

2.1 主要粮食作物播种面积及比重变化

2005年以来,东北地区粮食作物播种面积持续扩大,2015年达到2 669万hm2。玉米和水稻播种面积呈显著增长趋势,大豆播种面积呈下降趋势,小麦播种面积保持稳定。玉米播种面积从2005年的897.8万hm2增加到2015年的1 648.4万hm2,增长了87.4%。水稻播种面积从2005年的312.6万hm2增加到522.7万hm2,增长了67.2%。大豆播种面积先波动增加,2009年达最高值(627.4万hm2),随后下降,2015年降到11a间的最小值(313.2万hm2),降幅为45.0%。小麦播种面积相对稳定,年平均播种面积保持在55.2万hm2,见图1。

图1 2005-2015年东北地区粮食作物播种面积变化Fig.1 Changes of grain sown area in Northeast China during 2005-2015

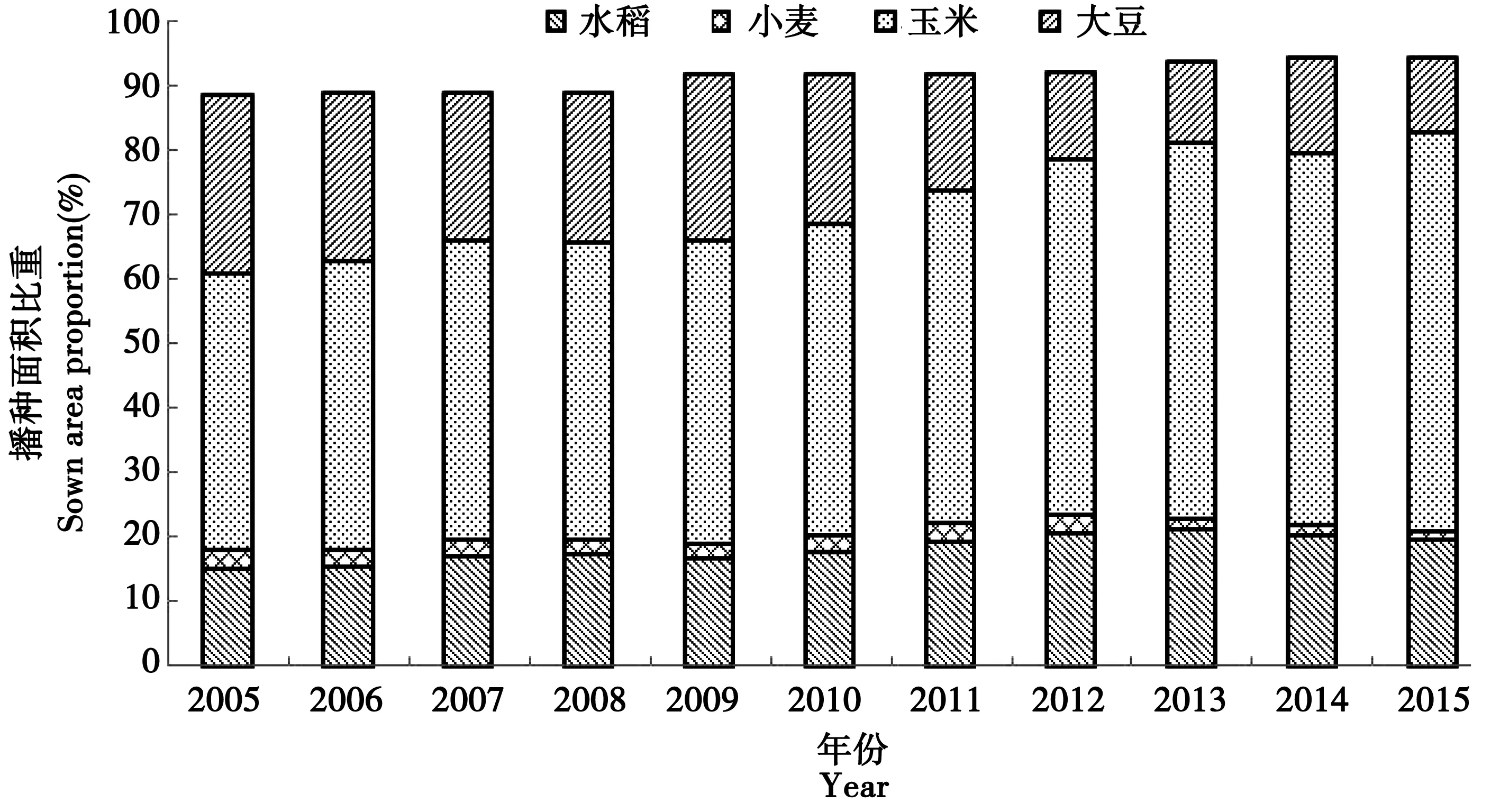

玉米和水稻播种面积比重上升,大豆播种面积比重下降,小麦播种面积比重保持稳定。玉米播种面积比重由2005年的42.0%上升到2015年的61.8%。水稻播种面积比重由2005年的15.3%上升到2015年的19.6%。大豆播种面积比重由2005年的27.8%下降到2015年的11.7%。小麦播种面积比重维持在2.3%。玉米播种面积比重始终最高,2011年后,水稻播种面积比重超过大豆,大豆种植的优势地位被削弱,见图2。

图2 2005-2015年东北地区主要粮食作物种植面积比重变化Fig.2 Planting proportion changes of main grain in Northeast China during 2005-2015

2.2 种植结构类型变化

2005-2015年,东北地区种植结构类型共8种。2005-2012年,种植结构类型稳定在6~7种,随后减少,2015年仅为4种。种植结构类型由作物组合型向作物主导型转变。

2005-2015年,东北地区种植结构类型有玉米主导型、大豆主导型、水稻主导型、玉米-大豆型、玉米-水稻型、大豆-玉米型、大豆-水稻型和水稻-玉米型。作物主导型地区数量最多,年均占比超过75%。其中,玉米主导型地区占比超过60%,且数量不断增加;水稻主导型地区数量略有增加,大豆主导型地区数量显著下降,所占比重由25.0%降至7.5%。作物组合型地区数量先增加后减少。其中,玉米组合型地区数量最多,见表1。

表1 2005-2015年东北地区种植结构类型数及比例Table 1 The amount and proportion of cropping types in Northeast China during 2005-2015

2.3 种植结构类型空间分布

2005-2015年东北地区主要粮食作物种植类型的空间分布,见图3。2005年,种植结构类型以玉米主导型、大豆主导型和玉米-大豆型为主。玉米主导型地区分布在辽宁省、吉林省和内蒙古自治区呼伦贝尔市;大豆主导型地区分布于黑龙江省北部及东部地区、吉林省延边朝鲜族自治州和内蒙古自治区呼伦贝尔市;玉米-大豆型地区分布在黑龙江省中部绥化市和哈尔滨市。2008年,种植结构以玉米主导型和大豆主导型为主,玉米主导型地区向黑龙江省中部扩散;大豆主导型地区范围基本不变。2011年,种植结构以玉米主导型、大豆主导型和大豆-玉米型为主。玉米主导型地区向黑龙江省西部及东北部蔓延;大豆主导型地区收缩至大、小兴安岭地区;大豆-玉米型地区分布在内蒙古自治区呼伦贝尔市。2015年,种植结构以玉米主导型、大豆主导型和玉米-大豆型为主。玉米主导型地区向黑龙江省东部及吉林省东部扩张;大豆主导型地区集中在大、小兴安岭地区;玉米-大豆型地区分布在内蒙古自治区呼伦贝尔市。

图3 2005-2015年东北地区主要粮食作物种植结构类型空间分布Fig.3 The distribution of main grain crop system types in Northeast China during 2005-2015

2.4 种植结构类型空间变化

2005-2015年东北地区主要粮食作物种植类型的空间变化,见图4。2005-2015年,东北地区种植结构类型明显向玉米转变,转变地区为黑龙江省中部及东部地区、吉林省延边朝鲜族自治州及内蒙古自治区呼伦贝尔市。其中,种植结构类型由大豆向玉米转变的地区最多,分布在黑龙江省东北部和东部地区。

2005-2008年,东北地区种植结构变化共4个方向,主要是玉米组合型变为玉米主导型和大豆主导及其组合型变为玉米主导及其组合型。其中,玉米组合型变为玉米主导型地区为黑龙江省中部哈尔滨市和绥化市;大豆主导及其组合型变为玉米主导及其组合型地区为黑龙江省鹤岗市。2008-2011年,东北地区种植结构变化共4个方向,主要是大豆主导及其组合型变为玉米主导及其组合型、玉米组合型变为玉米主导型及大豆主导型变为大豆组合型。其中,大豆主导及其组合型变为玉米主导及其组合型地区为黑龙江省东部地区和吉林省延边朝鲜族自治州;玉米组合型变为玉米主导型地区为黑龙江省齐齐哈尔市和辽宁省营口市;大豆主导型变为大豆组合型地区为内蒙古自治区呼伦贝尔市。2011-2015年,东北地区种植结构变化共4个方向,主要是玉米组合型变为玉米主导型和大豆主导及其组合型变为玉米主导及其组合型。其中,玉米组合型变为玉米主导型地区为黑龙江省东部鸡西市、牡丹江市和吉林省延边朝鲜族自治州;大豆主导及其组合型变为玉米主导及其组合型地区为内蒙古自治区呼伦贝尔市。

图4 2005-2015年东北地区主要粮食作物种植结构类型空间变化Fig.4 The characteristics of spatio-temporal changes of cropping system types in Northeast during 2005-2015

3 讨 论

种植结构变化受到国家政策、科技进步、社会需求、经济效益和自然条件等多方面因素影响[17,27]。自然环境是基础,奠定了作物生长条件,决定某地区适合种植何种作物;国家政策根据供需情况调控各地区各作物种植规模,引导种植结构调整方向;社会经济需求直接影响农户种植行为,影响农户作物选择品种及确定种植规模;科技进步提升作物单产水平,改善种植条件,加速种植结构调整;各因素相互作用,相互促进[17]。从2005-2015年东北地区主要粮食作物种植结构时空变化看,种植结构变化原因尚难定量化测度,就定性描述来看,东北地区主要粮食作物种植结构时空变化的原因主要有:

(1)自然环境支撑。东北地区属温带湿润、半湿润季风气候。雨热同期,满足一年一熟作物的需求。平原广阔,黑土和黑钙土广布,土壤肥沃。中部松嫩平原形成玉米带,东部三江平原适合水稻和小麦生长,北部大、小兴安岭地区适合大豆生长。近年来,由于气候变暖,积温带北移[28-29],牡丹江流域和三江平原地区玉米种植面积增加。

(2)农业政策调控。农业政策是影响农业生产的重要因素,对种植结构调整起引导性作用。玉米一直是东北地区种植面积和比重最大的粮食作物,占粮食作物总播种面积的一半。受国家粮食临时储备政策的影响,2008-2015年,玉米临储价格提高42.9%[30],同时,粮食直接补贴、农资综合补贴、良种补贴及农机购置补贴等支农惠农补贴力度加大,玉米生产成本降低[31],促进玉米种植面积扩大。

(3)社会经济需求。随着国内玉米深加工行业快速发展,玉米作为饲料粮和工业用粮的需求旺盛[32]。在市场经济环境中,农户作为经济人以效益最大化为目标从事农业生产[33]。2010年起,玉米单位面积净利润开始超过大豆[31],农户种植玉米积极性提高。

(4)农业科技进步。粮食单产提高,高产的德美亚品种被广泛引入东北地区北部[34],黑龙江省玉米种植面积明显增加。

4 结 论

本文从种植结构入手,采用2005-2015年东北地区主要粮食作物播种面积数据,运用数理统计方法,分析了东北地区主要粮食作物种植结构时空变化过程,归纳了主要的种植结构类型组合方式,明确了种植结构类型空间变化。主要结论如下:

(1)从种植面积及比例上看,2005-2015年东北地区粮食作物播种面积持续扩大。其中,大豆播种面积及其占粮食作物总播种面积比重均呈现“上升-下降”的波动趋势,均在2009年之后快速下降,而玉米和水稻播种面积稳定上升,玉米播种面积占粮食作物总播种面积比重始终最高,水稻播种面积占粮食作物总播种面积比重在2011年超过大豆,大豆种植优势被削弱。

(2)从种植结构类型上看,2005-2015年东北地区共出现8种种植结构类型,以作物主导型为主。其中,玉米主导型和水稻主导型地区数量增加,大豆主导型地区数量减少,玉米主导型地区最多。

(3)从种植结构空间分布及变化来看,2005-2015年玉米主导型地区分布最广,由辽宁省、吉林省向黑龙江省中部及东部地区扩散,大豆主导型地区逐渐萎缩至大、小兴安岭地区。种植结构类型单一化趋势明显,黑龙江省中部和东部地区、吉林省东部地区及内蒙古自治区呼伦贝尔市种植结构类型向玉米转变。

东北地区是我国重要的商品粮基地,也是我国种植结构调整优化布局的重点区域,在推进农业供给侧改革的进程中,需科学调整种植结构。基于东北地区种植结构时空变化特征,对种植结构调整与优化布局提出对策建议:其一,调减黑龙江省东北部及中部地区,吉林省东部地区和内蒙古自治区呼伦贝尔市玉米种植面积,推行以玉米大豆轮作为主的轮作制度。发展青贮玉米,减少籽粒玉米种植面积,加强轮作所需的农田水利基础设施建设,根据轮作情况制定轮作补贴政策。其二,调整吉林省和辽宁省玉米带玉米品种,研发籽粒青贮兼用型品种。加强农田水利基础设施建设,扶持农民合作社等新型经营主体,推进统一化管理和规模化经营,提高农业机械化作业水平,增加农机补贴,降低劳动力成本。稳定玉米收购价,鼓励金融资本参与市场交易;其三,扩大黑龙江省西部及北部大豆种植面积,建立非转基因大豆保护区。提高单产水平,增强市场竞争力。加强农田基础设施建设,提高良种补贴。向加工和销售环节延伸产业链,促进大豆产业化发展。