基于内容分析法的《国家宝藏》模式创新及经验研究

2018-09-01汪文忠

汪文忠, 王 岩

(1.合肥学院 中文系,合肥 230601; 2. 安徽大学 新闻传播学院,合肥 230601)

一、问题提出

央视2017年可谓收获颇丰,《中国诗词大会》《朗读者》《国家宝藏》三档文化类综艺节目无论线上还是线下都获得了不俗的成绩。于12月3日首播的《国家宝藏》是央视历时两年推出的一档原创大型文博探索节目,节目完美融合了综艺和纪录片两种表达形式,主要包括明星守护人演绎国宝前世传奇、九大博物馆馆长解说国宝符号意义、素人守护人讲述国宝的今生故事三个环节。尤其是“前世故事”的演绎都是邀请演技派明星以舞台剧的形式表演出来,借助明星效应创造了超高的讨论量,在播出第二天就霸占了微博热搜和微信朋友圈,开播后85天内,微博关键词提及量高达2 672 949次,豆瓣评分高达9.2分,五星率71%,成绩傲人。

在快节奏的现代生活环境中,人们的生活压力不断增大,越来越多的人选择收看综艺节目来放松自己。然而这些年的综艺市场却显示出明显的饱和趋向,新意欠缺,同质化竞争导致抄袭现象严重。由于当下信息接收的主动权掌握在拥有遥控器的受众手中,如果综艺节目再继续维持这种现状,势必会被淘汰。于是这两年各大电视台都加快了创新脚步,文化类综艺节目的火爆正是创新的结果。从2016年底黑龙江卫视联合腾讯视频播出《见字如面》开始,这类将中华民族深厚文化底蕴与现代传播模式巧妙结合起来的综艺节目逐步走入人们的视野,并在综艺市场占据一席之地。尤其是实现收视口碑双赢的《国家宝藏》,可谓一匹黑马,它获得成功的要素有哪些?它的成功可以为未来的文化类综艺提供哪些经验?本文将基于内容分析法对之作出回应。 之所以选择内容分析法,是因为内容分析法不仅可以对传播内容加以分析,还可以对传播的背景和意义进行推论,更可以对该项目未来的发展提出指导性意见。默顿(R.K.Robert King Merton)亦于1983年提出内容分析法的目标模式,该模式指出了媒介现实与社会现实、传播者、受众之间的联系[1]。也就是说,我们借助内容分析法分析一档节目时,不但可以了解节目所处的社会背景和受众心理,更可以为节目制作者提供全方位的指导。而《国家宝藏》无论是节目题材、环节设置还是表现形式都有很多元素值得分析,使用内容分析法分析它再合适不过。

二、关于《国家宝藏》的内容分析

(一)内容结构分析

Bilibili(以下简称b站)是当下年轻人最常使用的视频网站之一,根据QuestMobile发布的《移动互联网2017年Q2夏季报告》,b站是24岁以下年轻用户偏爱的十大APP第一名[2]。它最大的特色便是“弹幕”(即实时评论)功能,这一功能使得b站拥有了超强的互动娱乐功能,在年轻人中拥有极高人气。央视作为国家电视台,在大部分人心中都是一个严肃不亲民的形象,然而随着这几年电视台内部创新的步伐,央视开始逐渐走下“神坛”,最令人吃惊的就是它在b站建立了自己的专属频道,主动投放节目。这一举动为央视赢得了许多年轻人的心,官方投放的节目播放量、弹幕量、评论量都非常可观,以《国家宝藏》播放量最高的第一期为例,截止节目投放后的第47天,播放量就高达290万,弹幕数量25万余条,评论量将近190 00条。在这些数据中,由于弹幕发布的随意性导致了很多无意义的内容,我们认为评论相比于弹幕更能够反映受众心理,但由于其数量之庞大,所以将选择节目的单数期50的倍数评论楼层(共577层)作为分析的单位。

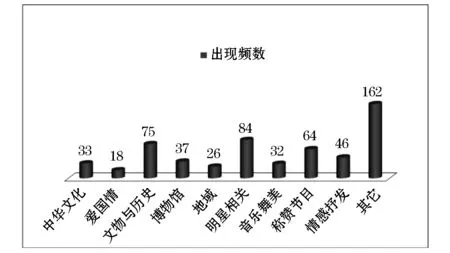

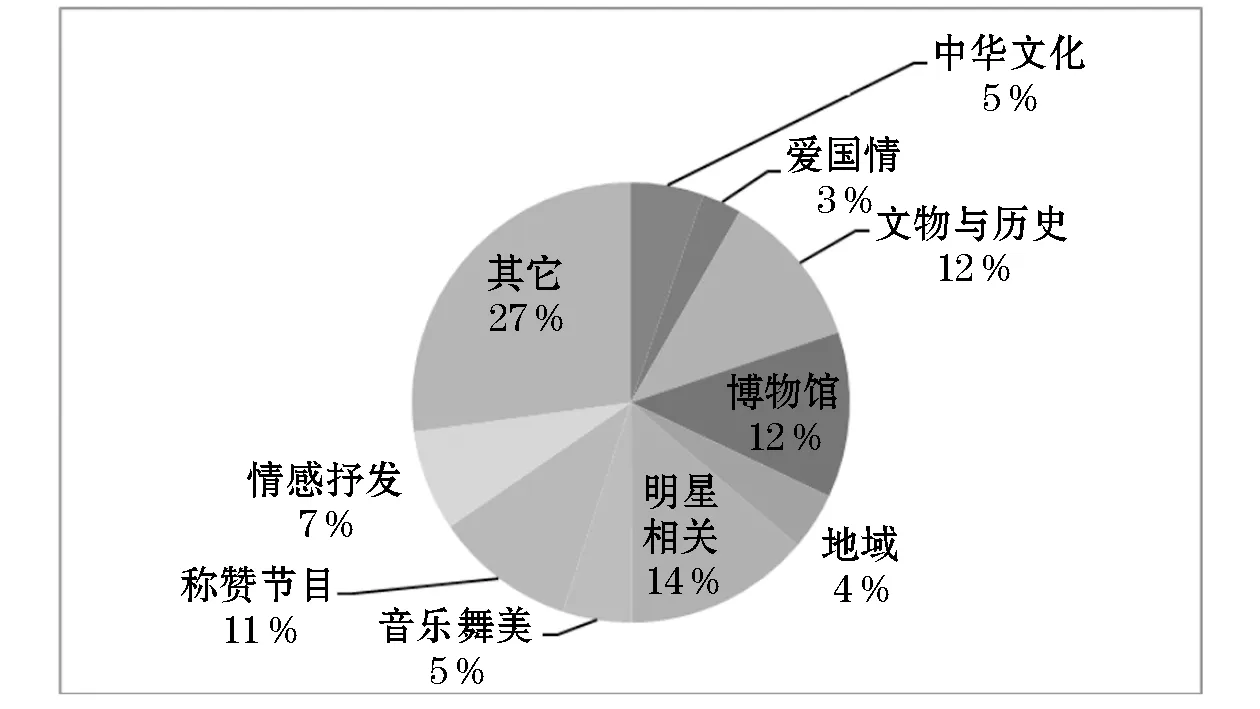

根据研究主题,本角度主要探究的是《国家宝藏》节目的哪些方面最得到受众的关注,以此得出节目受到追捧的原因,因此编码是以b站视频下方的评论内容做分类的。根据统计,将受众评论的主要内容概括为以下十个关键词:(1)中华文化;(2)爱国情;(3)文物与历史;(4)博物馆;(5)地域;(6)明星相关;(7)音乐舞美;(8)称赞节目;(9)情绪抒发;(10)其他。得出的编码图见图1-2。

图1 被选评论分析对象的关键词出现频数

图2 被选评论分析对象的关键词出现频数占比

(二)成功因素分析

如图1-2所示,这十个关键词在抽样对象中提及频数最多的是“其它”“明星相关”“称赞节目”“文物和历史”和“情感抒发”,其他关键词虽然占比不高,但由于样本数量的庞大,总体数据也是很客观的。同时,根据统计发现,以“其它”为关键词的评论中,大部分是无价值的抢楼和一些与节目无关的内容,因此不作分析。那么下面我们就从受众角度分四个方面阐述《国家宝藏》节目成功的元素。

1.节目内容引发受众的情感共鸣。我们认为“中华文化”“爱国情”“情感抒发”这三个关键词都是源于受众被节目内容所打动而产生了情感表达的愿望,因此将这三个词总结为“情感共鸣”。在该节目的三个流程“前世”环节里,舞台布置精美绝伦,通过最先进的屏幕技术将人、物、景还原于大屏幕之上,演员通过精湛的表演和出色的台词功力,力求还原出历史当时的情境,再加上总是在恰当时间出现的背景音乐,使观众自觉地融情于景,实现了情感共融;文物讲解环节,九大博物馆馆长虽然没有演员们那么强大的台词功力,但他们对文物背景的阐述对观众理解文物的价值具有巨大的意义。听了他们的讲解,观众更容易在脑海中刻画出文物的形象;国宝今生故事的讲述环节,邀请的一般都是素人守护者,他们同样没有演员的表达能力,但言语中却无不表现出对国宝深厚的爱,观众很轻易被这样质朴的感情所打动,投入到节目的情绪空间中。

以节目第三期云纹铜禁的前世传奇为例,这段的剧情是明代一位秀才醉酒后与其书童闯入了春秋霸主楚庄王之子子庚的墓后发生的一系列故事。子庚由实力派演员雷佳音饰演。在得知楚国被秦国所灭之后,雷佳音的双眼中几乎瞬间就噙满了泪水,“不做真正有利于国家和百姓的事情,亡国,也不过迟早啊!”雷佳音颤抖着声音,让观众无不为之动容。

心理学中有一个“情绪共情”的概念,指的是人在感受到他人的强烈情感时,能够进入到对方的精神境界,设身处地地体验对方的处境,感受和理解对方的情绪,并对对方的感情做出一定的反应[3],也就是说,对方的情绪唤醒了自己的情绪。在雷佳音演绎的这则故事中,观众的反应就是“情绪共情”的最好表达,许多人在剧情的最后流下了眼泪,正是因为他们感受到了子庚对国家灭亡的伤痛和不甘。

受众是信息传播的接收者,是传播过程的主体之一,传播者所想要传达的内容如果能在受众身上激起反应,那么在一定程度上,传播目的就达成了。《国家宝藏》节目通过内容和环节的设置,充分激发了受众对中华文化的自豪之情和对中华民族的热爱之情,这不仅促进了受众的情感抒发,完成了节目和受众的互动过程,更达到央视制作这档文化类综艺节目的深层目的——在年轻人心中树立起中华文化自信。

2.明星效应引发受众持续关注。《国家宝藏》的总导演于蕾在节目开播之时就直言,邀请明星是为了吸引观众。这档节目虽然题材严肃,立意高,但节目形式活泼多变,视频网站的投放策略更是显示出其目标受众在于年轻人,希望唤起当代年轻人对传统中华文化的热情,邀请明星的参与便是为了达成这个目的的手段之一。

明星效应是一种典型的晕轮效应,人们出于对所喜爱明星的好感,就会觉得该明星的一切都是好的,自然就会关注明星所参与的节目[4]。这也导致了节目组在选择嘉宾时也有自己的考量,最重要的标准就是明星的公众形象与节目的融合度。《国家宝藏》是一档高水准的文化类节目,邀请的明星需要具备良好的公信度,才能得到观众的信赖,同时该明星的形象要与守护的国宝相匹配,或沉稳或端庄或青春洋溢。以守护妇好鴞尊的明星守护人刘涛为例,她曾饰演过的女将军形象深入人心,本人的气质与妇好这位中国历史上第一位真正的传奇女子形象十分契合,因此成为这件国宝守护人的不二人选。

社交媒体的兴起,使明星与大众之间的距离慢慢缩短。利用微博、微信等工具,人们可以轻松获得明星的消息、发表对明星的看法。由于社交媒体的传播速度快、互动性高,网友的一句话便可能激起千层浪,引发大规模的讨论。《国家宝藏》每期节目的嘉宾演绎片段都会在社交媒体上进行传播,网友在关注的同时总是会发表对该明星演技的评价,如果自己的观点得到他人的赞同,就会得到心理的满足。网友看了明星的演绎,会产生一种感觉上的接近,自我代入情景去和明星做比较,这种时候很多人就会满足于自我塑造的情景而对明星的演技产生不满,继而加以批判以此满足自身的优越感。网络媒体的兴起带来了传播模式的大变革,受众掌握传播的主动权,他们可以自行决定对某类信息的关注,而由于明星在社交媒体中是不同群体的共同话语,自然成为网友关注的焦点。所以说,《国家宝藏》的明星策略带来的关注量是无穷且持续的。

3.文物符号意义的传播。以往在人们的认知里,文物仅仅代表着一种物质财富,随着这几年文博类电视节目、纪录片的兴起,很多人开始转变了想法。其实文物本质上是一种文化符号,它的身上储存着重要的历史意义,它是一种精神元素,它的价值也更多地存在于其符号意义之上[5]。而这种无形的价值要想实现,离不开传播的作用。通过传播的扩散,原本收藏在博物馆里的文物被大众所熟悉,避免了其内涵的符号价值被世人所遗忘。《国家宝藏》节目的初衷之一便是如此,文物不应该被藏起来,上下五千年的文化也不应该被藏起来,以当代年轻人为首,人人都有责任保护国宝身上的历史文化信息不被时间所淡化。在节目播出后,每期的评论中都有大量网友谈论节目中出现的文物,甚至很多人主动补充相关历史事实,因此,节目成功地将文物中包含的符号意义传递给了受众这一点是毋庸置疑的。

然而通过对评论所做的分析,我们可以发现观众在接收到文物身上的符号信息后,对其意义的理解却不尽相同,这一点如果要从符号学的角度诠释的话,可以借助符号学奠基人之一皮尔士(Charles·S·Peirce)的理论。皮尔士十分关注符号与外界的关系,认为决定符号意义的是接收者关于符号本身的思考[6]。在本文所讨论的范畴中,就可以理解为,电视节目所要传递的概念取决于受众对其的解读。《国家宝藏》通过图像、声音等元素的展示,传递出节目组所期待被观众接收的信息,这些信息在被接收后,经过观众自己的思维活动加以解读,因此我们在b站《国家宝藏》视频下的评论中,可以发现虽然大部分的网友认可文物的价值,但仍有少数不能理解博物馆选它做代表的理由,这正是源于其对符号的理解与自身价值体系的冲突。不过这种冲突并不是坏事,所谓仁者见仁智者见智,文物的符号意义并不需要被统一划定,它所包含的历史信息能够通过传播被更多人知道才是目的。

4.恰到好处的背景音乐运用。电视节目的声音元素包括语言、音响、音乐三大类,声音是画面信息的补充,具有丰富的表现力,当声音与画面结合在一起时,往往能赋予画面更深的意义。这三类声音中,音乐在《国家宝藏》节目运用的最为流畅。背景音乐对传播者而言,起到的是辅助表意的作用,它围绕节目内容的中心思想,与画面有机地结合在一起,帮助叙事,烘托氛围。以第四期节目马苏演绎的葡萄花鸟纹银香囊前世传奇为例,杨贵妃在想念唐玄宗之时,背景响起了《梨花颂》的音乐,这首大型交响京剧《大唐贵妃》的主题曲,意境悠远,感人肺腑,瞬间就将观众带入了演员想要塑造的情境之中。

背景音乐不仅对传播者表意十分重要,对于受众而言,更是起到了辅助理解传播内容的作用[7]。在《国家宝藏》节目中,背景音乐起到的主要作用就是感染受众情绪,不论是节目开场时气势恢宏的《象王行》、前世传奇演绎完的转场音乐《破阵乐》,还是小剧场中的一首首古风音乐,都将观众带入节目想要营造的氛围之中,从而主动感受情绪和理解主题。

《国家宝藏》作为一档高水准的文化类综艺节目,在背景音乐的选择上也必须保持高品位。节目使用的音乐以纯音乐、古风乐、古典乐为主,几乎未曾出现过流行音乐,这就从音乐的角度彰显了节目的高品位,保证了节目的文化底蕴。

三、《国家宝藏》给予文化类综艺节目的启示意义

(一)“文化”和“娱乐”的平衡

《国家宝藏》这一优秀的文化类综艺节目的火热正是上述四点原因的结果。作为一档文化类节目,《国家宝藏》很好地完成了传承文化、普及知识的任务。同时作为一档综艺节目,它也没有抛弃“娱乐”的功能。无论是节目环节设置还是演员台词设计,都不是单纯的文化传授,其中不乏能博得观众一笑的内容。以第二期节目撒贝宁演绎的云梦睡虎地秦简前世传奇为例,这段舞台剧的台词诙谐幽默,演员的表演生动有趣,以非常轻松的形式表现出秦国对法制的重视。这种寓教于乐的形式,成为原本严肃的文化类综艺的全新探索模式。《国家宝藏》之所以能取得成功,尤其是在年轻人中间获得追捧,很重要的一方面原因就在于它打破了传统文化类节目的固有模式,采用了年轻人易于接受的表达形式和传播方式,赋予传统文化崭新的时代意义,就像节目喊出的口号一样,做到了“让国宝活起来”。

如果从《国家宝藏》扩散到整体的文化类综艺,这就意味着不可走入一味说教的怪圈。文化类综艺节目需要传递主流价值观、弘扬文化自信,但我们必须认识到,当下社会生活节奏如此之快,收看综艺原本的目的就是忙碌之余期待获得身心放松,如果节目再一味地进行说教,是无法获得观众认可的。只有用有趣的灵魂调动观众的热情,才能在潜移默化中传播文化内核。文化类综艺最好的模式就是将“文化的内容”和“娱乐的形式”有机结合,二者相辅相成,既能吸引观众的注意又能留住观众的心。

(二)基于“内容为王”原则的创新

前几年被地方卫视真人秀打压的央视综艺节目在2017年可以说是打了一个漂亮的翻身仗,凭借《中国诗词大会》《朗读者》《国家宝藏》三档节目获得了收视与口碑的双丰收,充分说明了高质量的节目内容才是竞争的制胜法宝。当下观众的审美情趣逐年提升,快餐式的综艺节目只能满足一时的心情愉悦,不会永远占据市场的主流,文化类综艺在受众审美疲劳时出现,凭借有内涵的节目内容脱颖而出,改变了市场格局[8]。

《国家宝藏》立足中华五千年优秀传统文化,创新环节设置,将文化的传承在不知不觉中进行。从节目内容看,无论是文物的选择还是前世传奇、今生故事的讲述角度,都有自己的考量,既“接地气”又“高大上”,既有易于理解神话故事,也有涉及当下最核心科技的讲解,可以说既不流于表面也不远离大众生活,充分考虑了受众的需求,体现了节目组的人文精神。将这些受众喜闻乐见的文化主题与受众喜闻乐见的表现形式结合起来,收视和口碑自然就上去了。

近年来市场最为火热的几档综艺节目,总是逃脱不了炒作、低俗的骂名,而以《国家宝藏》为代表的文化类综艺节目脱离了这些低级情趣,真正做到了通过优质的节目内容赢得观众。这类节目重视的不仅是文化内容的传递,还有文化背后的人的故事,观众通过节目获得的不光是知识,更是有关历史、有关人的思考。这不同于那些以煽情为目的,通过或真或假的故事骗取观众的同情心与眼泪的节目,好的文化类综艺看中的是人文关怀,以情动人,让情感潜移默化地抵达观众的心灵,这种节目才可以走得远。文化类综艺节目追求的不仅是经济效益,更多的是社会效益,它天生担负着传播正能量和弘扬主流价值观的社会责任,因此必须坚持内容为王,做好内容把关[9]。

(三)全媒体传播手段的综合运用

融媒时代正式到来,电视媒体与网络媒体越发联系紧密。高口碑、高收视的电视节目在网络媒体上的体现就是高播放量和高讨论度,反过来网络媒体上火爆的节目,在电视媒体上的收视率也不会差。这一趋势告诉我们,电视节目要打响知名度和扩大影响力,已经离不开网络媒体的协同助力。同时,在“互联网+”的大背景下,互联网对社会各个领域带来的影响都不可小觑。对传统电视媒体来说,最大的变革就是观众收看模式的改变。从曾经守在电视机前被动等待节目播出,到不受时间地点限制随时在互联网上获取想看的节目,受众的这种主动权告诉电视人必须改变传统思维模式,主动与网络媒体合作。这种合作不仅是借助网络平台进行节目营销,更是适应互联网的交互式传播特征,让网络媒体渗透到从节目制作到节目投放的各个流程中[10]。

传统电视媒体凭借多年积攒的财力、人脉资源、社会影响力,在制作文化类节目方面有得天独厚的优势,这种优势如果与互联网的传播优势相结合,必将实现效益最大化。《国家宝藏》节目就是最好的例子,这档节目可以说最初就是在网络媒体上先火起来的,播出后讨论量持续居高不下,占领微博搜索榜和微信朋友圈。节目还设置了微博投票环节,由观众选出最终入围特展的九件国宝,这就充分考虑了网络媒体平台的高互动性,体现了“UGC(用户生产内容)”“重视用户体验”等互联网思维[11]。《国家宝藏》的投放策略更是体现了央视的全媒体思维,节目在爱奇艺、优酷、腾讯、bilibili等多个视频网站同时投放,既考虑到网民的总体需求,也重视了年轻网民的喜好。

文化类综艺节目由于天生的厚重感,在很多人看来都与网络传播格格不入,但《国家宝藏》的成功告诉我们并不是如此,只要节目质量过关,平台就不会成为限制,反而可能带来意料之外的收获。互联网终将成为人们收看节目最重要的平台,文化类综艺节目必须紧紧跟上新媒体发展的步伐,不断改革传播模式,实现传播效果的最优化。

四、结语

《国家宝藏》的成功是多方面因素共同作用的结果,它告诉我们,或许曾经由于市场对文化类综艺节目的探索不够,导致未能出现高热度的节目,但如今它的火热说明受众对这类有文化底蕴的节目是有需求的,或许这类节目的商业价值不如纯娱乐性质的综艺,但中华民族悠久的历史文化和当下社会主流文化缺失的现状正强烈呼唤着它的出场。坚持内容为王,坚持不断创新传播模式,坚持将高质量的内容和受众喜爱的形式有机结合,文化类综艺节目必将持续做大做强,为“传承”做出自己的贡献。