缓倾软硬相间边坡破坏机理的物理模拟研究

2018-08-31车彦良

车彦良,周 骥

(贵州大学 资源与环境工程学院,贵阳 550025)

软硬相间岩层是由具有不同力学参数的层状岩体组成的复合岩体。这种复合岩体的变形破坏不取决于某一层岩体的变形破坏,而是与组成复合岩体的各岩层岩性的变形破坏、岩层面倾角和岩性的厚度比相关的[1]。在软硬相间层状岩体的变形破坏研究方面,魏玉峰[2]等以白龙江苗家坝水电站库区巨型滑移-弯曲破坏模式的何家滑坡为例,分析了软硬相间层状斜坡产生滑移-弯曲模式变形破坏的成因机制。陈小婷等[3]以涪陵岩上危岩体与云阳云江路高边坡为例,分析了塑流-拉裂型与压致-拉裂型斜坡的变形控制因素为厚层软基与薄夹层。由此可以看出,斜坡变形破坏与斜坡的岩体结构有着密切的联系,软弱岩层的厚度以及它所处的位置,都对层状岩体的变形破坏有着很大影响。在运用底摩擦试验研究边坡破坏机理方面,冯文凯等[4]针对某高速公路缓倾角顺层岩质高边坡,利用底面摩擦法分岩层缓倾坡外和缓倾坡内两种情况,再现了边坡变形破坏的全过程,并对不同阶段的变形及最终破坏机制进行了深入分析。石豫川等[5]根据国道线某段缓倾角顺层边坡在公路施工开挖前后的变形破坏现象及特征,对其机制进行了物理模拟研究。张登项、许强[6]采用底摩擦试验的方法,深入研究了锦屏一级水电站左岸坝肩边坡的变形破坏模式。柴贺军、肖文[7]在边坡调查的基础上,建立了具有软弱基座的缓倾逆向边坡的物理模型和力学模型,分析了在该类边坡中陡倾结构面对边坡变形和稳定性的控制作用,并对边坡目前的发展阶段、发展趋势和最终的破坏方式进行了研究与预测。蒋洋等[8]根据试验路段上下部有软弱基座,上部为硬脆坡体的二元结构典型挖方边坡的特征,通过底摩擦模拟试验,分析了该类边坡的变形破坏机制及破坏原因。 综上这些研究可以看出,底摩擦模拟试验在研究岩体稳定性分析中应用很广泛,虽然不能定量表述边坡岩土体的力学问题,但是能够客观反映岩土体变形破坏的演变过程和总体趋势。

本文是以相似理论为基础,运用底摩擦模型试验,对以旺隆匝道边坡为例的缓倾软硬相间岩层边坡的变形破坏进行深入研究;进一步认清缓倾软硬相间岩层边坡的变形破坏机制,为缓倾软硬相间岩体边坡破坏机理的研究提供科学依据。

1 工程地质条件

研究区位于仁赤高速路沿线旺隆镇收费站匝道口旁,地理位置E105°53′44″、N28°30′3″,海拔310~320。交通较为便利。经过详细的野外地质调查,旺隆边坡整体呈砂泥岩互层,软硬岩相间分布,坡向50°,岩层产状195°∠4°,发育两组节理裂隙,一组陡倾节理近平行于坡向,J1:45°∠72°,J2:130°∠80°。地层岩性为第四系残坡积层(Q4dl+ell)、侏罗系上统蓬莱镇组(J3p),从新到老分述如下:①第四系残坡积层(Q4dl+el):主要分布于河岸斜坡上部表层,厚度0~1.5 m,黄褐、褐红色粉质黏土及崩落堆积层,粉质黏土;崩落堆积层主要在斜坡下部堆积,结构较松散,厚为0~3 m。②侏罗系上统蓬莱镇组(J3p):分布于整个研究区,暗紫色夹紫灰、绿灰色细粒以及多呈厚层状及巨厚层状的砂岩与暗紫、紫红色不等厚互层的泥岩。从实验得出,研究区泥岩天然容重为25.4 kN/m3,天然单轴抗压强度为6.94 MPa,弹性模量为0.92×104MPa,泊松比为0.32,抗拉强度0.27 MPa,岩体抗剪强度C=1.03 MPa,Φ=26.68°;砂岩天然容重为25.8 kN/m3,天然单轴抗压强度为34.53 MPa,饱和单轴抗压强度为26.19 MPa,弹性模量为2.79×104MPa,泊松比为0.2,抗拉强度1.06 MPa,岩体抗剪强度C=3.74 MPa,Φ=30.09°。见图1。

图1 斜坡地质剖面图

2 底摩擦试验

2.1 试验原理

底摩擦试验模拟属于物理模拟的一种。物理模拟研究方法应用于斜坡岩体的稳定性分析起始于20世纪70年代。它具有两个突出的意义:①能够直接观测和记录研究对象的变形、破坏演变过程;②可以通过实验应力分析获得研究对象的变形演变过程中各阶段的应力分布状态和由于变形与局部破坏导致的应力重分布情况,故近年来有较大的发展。

底摩擦法是以摩擦力在摩擦方向上的分布与重力场相似的性质,利用模型和底面之间的摩擦力来模拟模型重力。其原理如下:将研究对象的剖面制成模型平放在环形活动橡皮带的平直段上并使原剖面的深度方向与X方向一致(图2),沿X方向转动橡皮带,模型随之移动,在橡皮带转动方向有一固定框架,当模型受到这一固定框架阻挡时,在模型与橡皮带接触面上每一点就形成摩擦阻力F=(P+γt)μ,其中P为作用于模型法向单位面积上的压力;γ为模型材料的密度;t为模型的厚度;μ为模型与接触面滑动摩擦系数。根据圣维南原理,当模型足够薄时,认为摩擦力均匀作用在整个厚度上,可以相当于原型物体在天然状态下受到的重力作用。

图2 底摩擦模型试验原理示意图

试验设备采用的是贵州大学资源与环境工程学院的DMC-1000变频调速底摩擦模型试验仪。见图3。

图3 自动化底摩擦模型试验仪

2.2 模型制作

由于斜坡体结构比较复杂,因此模型很难完全满足实际需要,在此对实际情况进行了一些简化处理,只区分岩性的差异,对风化与卸荷不作考虑。在选择模型材料时要考虑:几何条件相似、受力条件相似、摩擦系数相等等几方面的因素,用正交设计确定试验材料的配比。首先查找资料,寻找已有资料与所要求力学参数接近的相似材料及其配比,然后根据资料确定并购买原料,确定合适的正交试验,测出正交试验的相似材料的力学参数,最终确定相似材料的配比。本次试验几何条件相似系数取23,重度相似系数取1,摩擦系数相等,而在材料上则选用重晶石粉、石蜡油和石英砂来作为砂岩的相似材料,而泥岩则用重晶石粉、石蜡油和膨润土作为相似材料。具体的配比见表1。

表1 试验材料配比表

2.3 试验现象及结果分析

1) 第一阶段,坡体压密阶段。试验开始之后,以1 r/min的速度匀速转动10 min,防止模型底部与传送带有粘黏。等显示仪上的数稳定后,以6 r/min的速度匀速转动。实验进行30 min左右的时候,试验模型在摩擦力的作用下渐渐压密,岩层开始慢慢闭合。

2) 第二阶段,软岩挤出阶段。随着试验的进行,模型继续被压密,在试验进行到2 h 10 min左右,在摩擦力作用下,由于坡体上下软硬岩变形有差异,位于坡脚的软岩比其它地方的岩体压缩变形更明显,在下层的软硬岩层面发生明显的塑性变形,并且少量的软岩向坡外挤出。

3) 第三阶段,裂缝发展阶段。随着试验的继续进行,在试验进行2 h 35 min的时候,在软硬岩的层面开始出现裂缝,并不断向上发展,这是由于软岩在上覆岩层的重力作用之下被压缩和向临空方向挤出,导致上覆岩层被拉裂,产生拉裂缝。

4) 第四阶段,裂缝贯通与破坏阶段。试验继续进行,裂缝逐渐贯通,同时裂缝也在不断变宽。随着裂缝的贯通,最靠近临空面的岩体先垮下来,随着试验的继续进行,里面的裂缝不断变宽,岩体向临空面发生倾倒破坏,堆积于坡脚。见图4~图7。

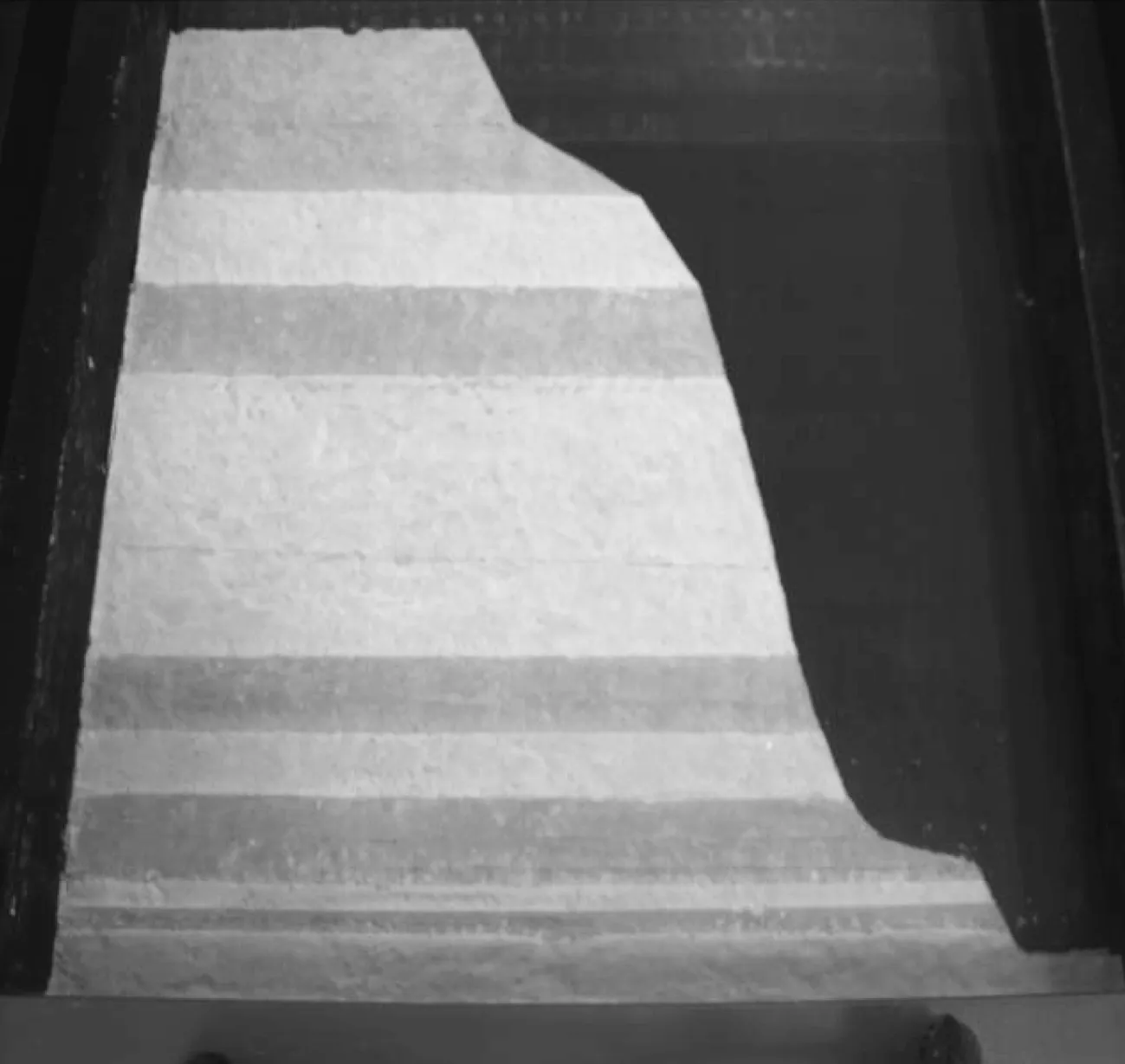

图4 原始底摩擦试验模型

图5 模型出现裂缝

图6 模型裂缝贯通

图7 破坏后的模型

3 结 论

1) 斜坡具有软硬相间的岩体结构特征,硬岩为暗紫色夹紫灰、绿灰色细粒的砂岩,软岩为暗紫、紫红色不等厚的泥岩。

2) 斜坡破坏模式为压缩-拉裂-倾倒的破坏模式,下部软岩在重力作用下发生比硬岩更大的压缩变形并向外挤出,导致上部硬岩底部拉裂,拉裂缝不断发展进而贯通,裂缝也在发展的时候不断变宽,最后发生倾倒破坏。

3) 由于条件的限制,底摩擦试验没有考虑风化、卸荷和水的作用,希望在以后会有方法解决这些问题。