东非裂谷阿尔伯特盆地石油地质特征及成藏模式

2018-08-28金爱民邬长武史丹妮

崔 哿,金爱民,邬长武,丁 锋,史丹妮

(1.浙江大学 海洋学院,浙江 舟山 316021; 2.中国石化 石油勘探开发研究院,北京 100083)

裂谷盆地是重要的含油气盆地类型之一,在世界油气勘探开发领域占有重要地位。东非裂谷系是新生代发育形成的拉张体系,其独特的构造演化历程得到了众多地质学家的长期关注。近年来,该区油气勘探接连获得重大突破,尤其是英国图洛公司于2006年在西支阿尔伯特盆地试获高产油气流,被列为是2006年全球油气十大发现之一,至2017年初,阿尔伯特盆地发现油气田18个,储量达1 435.37 MMbbl(1 MMbbl=1.369 9×105t)[1]。值得注意的是,尽管东非裂谷系已取得了重要的油气发现,但目前勘探工作仅集中在乌干达、肯尼亚境内一侧,其余地区几乎没有相关钻井作业,其整体勘探程度仍然较低,有必要根据现有发现对该区油气分布规律进行总结。

本文在分析地质、地震资料及井资料基础上,结合现今取得的勘探研究成果,从东非裂谷西支阿尔伯特盆地的形成演化、构造和沉积地层特征入手,对其石油地质特征进行论述,研究其油气成藏模式与富集条件,以期为该区下一步的油气勘探评价工作提供参考。

1 区域地质概况

东非裂谷系位于东非陆内地区,涉及乌干达、刚果民主共和国、坦桑尼亚和肯尼亚等多个国家(图1)。裂谷的走向和分布受多个克拉通和新生代地幔柱共同影响,环绕坦桑尼亚克拉通沿构造薄弱带发育为东、西两支。东支北侧在新生代地幔柱作用下成为红海—亚丁湾—阿法尔三叉谷在东非内陆的延伸,南侧受肯尼亚地幔柱和坦桑尼亚克拉通的共同控制,整体近N-S向发育;西支主要沿坦桑尼亚克拉通和刚果克拉通之间的褶皱带分布,在多条NW-SE向剪切带作用下形成一系列的张性裂谷或张剪性裂谷,走向由北向南发生NE-SW向、N-S向及NW-SE向转换。其中,东支邻近地幔柱,火山作用强烈,裂谷内多见火山岩沉积;而西支断陷作用更为强烈,发育阿尔伯特湖、爱德华湖、乔治湖、坦噶尼喀湖及马拉维湖等一系列深湖。东非裂谷系的形成演化可分为卡鲁裂谷期(晚石炭世—早三叠世)、新特提斯洋裂谷期(晚侏罗世—早白垩世)、亚丁湾裂谷期(始新世—中新世)及东非裂谷期(中新世至今)4个阶段[2-6]。其中,在西支南部的坦噶尼喀、鲁夸及马拉维地堑保存有较多中生代和古生代卡鲁期内陆凹陷地层,亚丁湾裂谷作用主要发生在东支裂谷系内,而东非裂谷期在各地堑中均有沉积地层,分布最为广泛[7-8],故将前3期统称为前裂谷阶段,第四期为裂谷阶段。

图1 东非裂谷系分布[2-4]

2 盆地构造—沉积演化

阿尔伯特盆地是位于东非裂谷西支北段的新生代裂谷盆地,属于阿尔伯特地堑(其余分别为瑞诺坎普次盆、塞姆利基次盆、帕克维奇次盆和爱德华—乔治次盆),长约570 km,宽约50 km,面积约2.6×104km2。从地震剖面来看湖盆中可能含有前裂谷阶段的沉积,但尚未得到确切的钻井证实(早期认为在Waki-B井钻遇的侏罗系页岩现已证实为中新统地层[9]),而现阶段油气发现均集中在东非裂谷期地层,故本文将以盆地裂谷阶段为主进行分析和探讨。

2.1 盆地形成演化

根据前人研究,阿尔伯特盆地东非裂谷期的形成演化可具体分为以下3个阶段:(1)中新世中期—上新世早期,此阶段以倾滑断层和陡直的边界断层为标志,处于刚果克拉通与坦桑尼亚克拉通之间构造薄弱带的阿尔伯特盆地在大规模区域伸展作用下初具雏形,早期以河流相砂岩沉积为主,随着沉降进一步加剧,水体变深,为湖相泥页岩沉积提供了充足空间,控制形成了盆地最重要的烃源岩;(2)上新世早期—更新世早期,裂陷作用加强,阿尔伯特湖盆与南部爱德华湖盆相连形成奥博洛卡古湖泊,呈“狭长”的裂谷形态,在构造活动与气候变化影响下,湖面升降频繁,砂泥岩互层形成良好的储盖匹配;(3)更新世至今,盆地南部的鲁文佐治山隆起,将奥博洛卡古湖泊分隔为阿尔伯特湖和爱德华湖,逐步形成现今的构造格局[5,10]。

2.2 构造特征

阿尔伯特盆地为兼具左旋走滑作用的近W-E向伸展地堑,两侧为倾角70°~80°的高角度边界断层,走向近于平行,在NE-SW方向延伸。西侧边界下盘抬升明显,出露前寒武系变质岩基底,东侧相较而言更为平缓,受剪切作用错断为南北两支,在叠覆相交、南北两端尖灭处多发育转换斜坡。根据上述区域断层展布情况,结合基底结构及地层厚度等,可将阿尔伯特盆地划分为西部陡断带、东部陡断带、东部断阶带,含南、北2个沉积凹陷,其间以中部构造调节带相隔,南、北两端各有一条构造调节带界定盆地范围(图2)。盆地受构造调节作用明显,由北向南结构样式发生变化。北端呈西断东超的半地堑形态,多被近N-S向、NNE-SSW向断层切割,断块、断鼻十分发育;沿盆地轴向至北部凹陷,东侧边界断层断距增大,呈全地堑形态,是盆地主体结构样式;中部构造调节带是南、北凹陷分隔区,东侧断阶带基底之上沉积地层明显减薄;盆地南部基底下陷较北部深,上中新统—下上新统地层南部厚于北部,但其上地层则相反,反映出受鲁文佐治山隆升事件影响,盆地整体北倾,沉积中心由南向北迁移;盆地南端剪切作用强烈,从地震剖面可观察到花状构造较为发育,高角度正断层将其分割为多级断阶[11-12]。

2.3 地层沉积特征

阿尔伯特盆地形成以来整体沉降速率较快,地层最厚达6 km,以河流—(扇)三角洲—湖泊沉积体系为主。对应其裂谷期构造演化阶段,主要沉积3套地层(图3):(1)东非裂谷期第一阶段层序。中中新统—上中新统河流—湖泊相沉积覆于风化沉积层或基底之上,由下到上可分为Kisegi组、Kasande组、Kakara组和Oluka组。此时盆地处于温暖潮湿环境,在河流相砂岩之上沉积了富有机质页岩,形成重要的烃源岩,沉积中心位于南部东侧边界断层之下。(2)东非裂谷期第二阶段层序。由上新统Nyaburogo组和Nyakabingo组—更新统河流—三角洲相砂岩、湖相页岩组成。盆地伸展作用进一步增强,发育了从阿尔伯特湖延伸至爱德华湖的古湖泊奥博洛卡,在较干旱环境下沿盆地边缘沉积河流—三角洲相砂岩,湖盆中心以湖底扇砂岩和浊积岩为主。(3)东非裂谷期第三阶段层序。主要由更新统—全新统Katorogo组、Nyabusosi组和Rwebishengo组河流—三角洲—湖相沉积物组成。这一阶段鲁文佐治山隆升,将奥博洛卡古湖泊一分为二,阿尔伯特盆地南部发生了明显的构造反转,沉积中心向北迁移。

图2 东非阿尔伯特盆地构造单元划分

图3 东非阿尔伯特盆地地层综合柱状图[1]

3 盆地石油地质特征

3.1 烃源岩

阿尔伯特盆地发育初期,周缘河流水系丰富,为其带来充足的物源,温润潮湿的热带气候十分适宜陆生动植物、淡水藻类等大面积繁殖[13],在沉积物快速保存的缺氧环境下形成富有机质湖相页岩。上中新统倾油型湖相页岩是盆地主要烃源岩,在盆地北部凹陷邻近区、西南部KF油田等多处钻遇,钻井揭示其高丰度段厚达430m,属Ⅰ-Ⅱ型干酪根,总有机碳含量(TOC)最高达到9.80%,平均4.02%[14],属好—极好烃源岩。次要烃源岩为下上新统湖相页岩,Ng-2井于控盆断层下降盘钻遇,TOC可达1.30%~1.65%,属Ⅲ型干酪根[15],烃源品质较好。

图4 东非阿尔伯特盆地中部模拟埋藏史和成熟度

盆地一维模拟显示,盆地自形成以来下陷速度非常快,沉积厚度大(图4)。中新世以来的快速沉降与沉积和裂谷作用形成的高热流值,促使烃源岩迅速成熟生烃。上中新统页岩成熟度Ro介于0.7%~0.85%,正处于生烃高峰期;Ng-2井钻遇的下上新统页岩因处于西侧盆缘处,埋深浅,仍处于未成熟阶段,推测在凹陷深部达到成熟。盆地整体沉降幅度不统一,中心近西部一侧沉积层厚度大、成熟度偏高,在深部产生大量油气保证整个盆地含油气系统的供烃和成藏。

3.2 储集层

晚中新世—上新世期间,盆地构造转换带处河流三角洲体系十分发育,沿裂谷陡崖方向分布多个放射状扇三角洲(图5),由于埋深浅、压实较弱,形成孔隙发育、物性较好的碎屑岩储层。盆地主要储层为上上新统砂岩,在北部构造转换带,该套储层以垂向叠置河道砂为主,埋深约400~650 m,单层厚度10 m左右,最厚可达20 m,孔隙度20%~45%,渗透率介于(1 200~2 000)×10-3μm2,最高可达40 000×10-3μm2,属储集条件极好的高孔渗储层[16]。其次为上中新统—下上新统储层,在盆地东部边缘包含金菲舍(Kingfisher)、恩哥萨(Ngassa)等在内的多个油田中均有钻遇,孔隙度为15%~30%,渗透率(100~1000)×10-3μm2,属中高孔渗储层,埋藏较深(介于1 000~2 500 m),物性不及上上新统砂岩。

图5 东非阿尔伯特盆地晚中新世—上新世沉积模式

除上述主要富油气储层外,破碎基底属潜在储集层。裂谷盆地演化过程中裂谷肩不断隆升,暴露的基底岩石在风化淋滤作用下可形成品质较好的基岩储层[17]。阿尔伯特盆地东部陡断带的发育对形成基岩油气藏十分有利,现已在Mputa-1、Nzizi-2井钻遇的花岗质基底中见有油气显示。

3.3 盖层及保存条件

阿尔伯特盆地以砂泥岩交互形成的层间盖层为主,湖盆高位域期间形成的细粒湖相泥岩作为区域盖层。对已发现油田进行分析,在砂岩层上下多发育有良好湖相泥岩,认为在裂谷演化期间,随湖面频繁变化形成的砂泥岩互层结构在垂向上储盖组合匹配良好;侧向上以断层和对盘岩性遮挡为主,同时烃类运移过程中在生物降解作用下形成的上倾方向沥青塞也可有效封堵。

3.4 圈闭条件

盆地主要发育断块、断背斜等构造圈闭。在裂谷伸展过程中形成一系列正断层,堑垒相间的构造样式使得断块、断背斜及断鼻等十分发育,几乎所有的已发现油田均为断块油气藏,同生断裂形成的滚动背斜圈闭也是潜在有利目标。在湖盆深处或陡坡带等浊积砂体发育处,可形成相关的岩性圈闭或构造—岩性复合圈闭。

4 油气成藏模式与富集条件

4.1 油气成藏模式

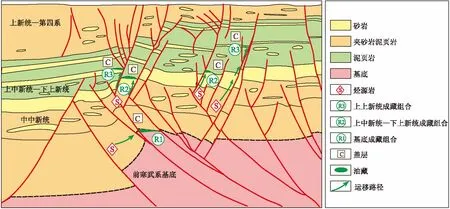

在明确阿尔伯特盆地构造—沉积特征和石油地质条件的基础上,建立了“凹陷供烃、侧向与垂向复合运移、下生上储”油气成藏模式(图6)。自盆地形成以来,垂向上形成了良好的生储盖组合:中新世—上新世早期广泛发育的富有机质湖相页岩,在裂谷快速沉降和高热流值影响下,于盆地深凹处成熟生烃;盆缘的构造调节带、边界陡断带均是沉积物输入控制区,发育河流—(扇)三角洲沉积体系,优质砂体叠置在早期湖相沉积物之上;盆地发育过程中多受气候、水系调整、构造活动等影响,湖面变化频繁形成砂泥岩互层结构,高位域期间的大套湖相泥岩为较好的区域盖层。强烈的断陷作用与剪切作用形成大量断层,与砂岩夹层共同构成油气运移的重要通道,油气交替向有利储层充注。断层控制的断块、断背斜是主要的圈闭类型。

4.2 油气富集条件

4.2.1 垂向上形成多套成藏组合

阿尔伯特盆地广泛分布深湖相富有机质泥页岩,与其间的砂岩夹层形成良好的生储盖匹配。根据目前油气发现情况,盆地有以下主力成藏组合:

上中新统—下上新统成藏组合于金菲舍油田证实。该油田位于盆地东侧边界断层上盘的金菲舍断背斜构造上,油田区的大型鞍状构造将其分为南、北两部分,三向倾伏的上中新统—下上新统河道砂储层被多个小断距高角度断层切割,在SW向与沿边界断层抬升的结晶基底相接,形成上倾封堵;垂向上层间泥页岩将其分隔为3个厚度10~30 m的含油砂层,横向展布超过4 km;上中新统湖相页岩为主要烃源岩,目前正处于生烃高峰期,盖层为同期形成的上中新统—下上新统泥页岩夹层[18]。

上上新统成藏组合,除金菲舍油田外在其他发现区均有发育。由下上新统富有机质页岩供烃,形成断背斜、断块2类构造圈闭。沿盆缘陡断带一侧分布的油田,几乎均为由边界断层侧向封堵形成的断背斜圈闭,主力储层为垂直盆地长轴发育的扇三角洲砂岩,远源沉积物供应充足、边界断层深大下切谷对其形成具有重要意义[19],其自身发育的砂泥岩互层结构形成了良好的储盖配置。盆地北部构造调节带上的油田群主要为断块圈闭,河流三角洲砂岩储集体多层叠置,在密集断裂作用下相互连通形成大型油气藏,盖层主要为其上的更新统泥页岩。

此外,风化基底储层与深部中新统烃源岩是形成基底油气藏潜在的构造成藏组合。

4.2.2 优质砂体与垂向断层控制油气有效运移

阿尔伯特盆地的油气充注系统以沿砂体侧向和断裂垂向交替运移为主。分布在地堑深部的上中新统和下上新统富有机质页岩均已成熟生烃,晚上新世及之后油气开始沿着断层与砂体运移到盆缘砂岩储层聚集成藏,圈闭形成于中新世—第四纪。盆地强烈的断裂作用和垂向上砂泥岩频繁互层的结构,为油气运移提供了广泛的输导体系。陡断带一侧油气藏邻近生烃凹陷,油气经短距离横向运移,沿断层聚集至构造高部位即可成藏;北部构造调节带油田群则相距较远,需进行长距离大范围运移,已发现的油田距离成熟烃源岩的横向垂直距离最远可达70 km左右[20]。

图6 东非阿尔伯特盆地油气成藏模式

4.2.3 断层控制的构造圈闭是油气聚集的主要场所

目前油气发现全部为与断层相关的构造圈闭,其中断块圈闭12个,含油气1 046.73 MMbbl,约占已发现储量的三分之二,其余为断背斜圈闭[1]。盆地发育过程中,受区域应力场影响产生近东西向伸展,同时在左旋剪切作用下,局部地区受到挤压和强烈的块断作用,在盆地周缘形成大量断块、断背斜和断鼻构造,成为烃类聚集的有利场所。

5 结论

(1)阿尔伯特盆地东非裂谷期形成演化分为3个阶段:中—晚中新世,盆地雏形初现,沉积的富有机质深湖相泥岩为盆地重要烃源岩;晚中新世—晚上新世,断裂作用进一步加剧,河流—三角洲相砂岩为高品质储层,随着奥博洛卡古湖泊形成,沉积了一套较厚湖相泥岩区域盖层;晚上新世至今,鲁文佐治山隆起使得盆地北倾,形成现今格局。

(2)整个东非裂谷系的发育受克拉通和地幔柱影响,阿尔伯特盆地除受到较强烈的近E-W向拉张作用,受克拉通走向影响剪切作用较为强烈,分布构造调节带、断阶带、盆缘陡断带及湖盆深凹多个构造单元,盆地内丰富的构造样式形成一系列有利圈闭。盆地东部构造调节带、盆缘陡断带及断阶带是目前油气发现主要区带,以断块、断背斜油气藏为主;推测湖盆深凹一带存在与浊积砂体相关的岩性圈闭。

(3)结合典型油气田剖析,总结阿尔伯特盆地成藏模式为“凹陷供烃、侧向与垂向复合运移、下生上储”。基于此,其油气富集主要条件是:生储盖匹配良好,垂向上形成上中新统—下上新统、上上新统等多套成藏组合,优质砂体与垂向断层控制油气沿侧向和垂向交替有效运移,断层控制发育的构造圈闭提供了油气聚集的有利场所。