2016年11月一次强寒潮南下天气特征分析

2018-08-28余洋

余洋

(1 中国气象局武汉暴雨研究所,武汉 430205;2 湖北省武汉市蔡甸区气象局,武汉 430100)

0 引言

寒潮是一种大规模强冷空气活动过程,常伴有剧烈的大风和降温,有时还伴有雨、雪、雨凇和霜冻等[1-2]。其导致的道路结冰、港河封冻、电线积冰、早春晚秋农作物受冻等危害会对交通和电力带来诸多的不利影响。

寒潮的研究最初侧重于对寒潮天气过程的分析。早在1957年,陶诗言等就对影响我国冷空气的源地和南下路径做了研究和分类[3]。1990年,Ding进一步研究证明影响中国的寒潮冷空气主要来自新地岛以西洋面、新地岛以东洋面和冰岛以南洋面[4]。接着,部分学者开始探究寒潮发生的机理和预报。通过对寒潮的研究和个例分析,在寒潮成因及预报方法、影响我国寒潮的天气系统和天气过程等方面取得了较大进步[5-11]。随后,对寒潮的研究则多侧重于气候变化对寒潮的影响。Chen等通过研究东亚寒潮发生频次与ENSO循环之间的关系指出,受厄尔尼诺影响时东亚寒潮频次会增多;反之,受拉尼娜影响时则会减少[12]。Thompson和Wallace研究指出北极涛动指数(AO)降低时东亚地区易发生寒潮[13]。

近年来,我国出现了较多横槽型寒潮天气过程,许多学者对其进行了大量研究。樊明等对2001年4月19日的一次寒潮天气过程做了剖析, 指出西伯利亚大低压发展盘踞造成的强冷空气源南压导致横槽的形成是寒潮爆发的前提条件[14]。牛若芸等分析2008年12月2—6日寒潮天气过程指出,横槽转竖冷空气爆发南下是导致该次寒潮过程中气温骤降的主要原因;寒潮大风的形成除了与冷平流有关外还得益于高空动量下传[15]。王丽等对湖北省一次罕见寒潮天气过程气温陡降成因分析得出,该降温过程主要由两个原因导致:一方面是由于地面强冷空气侵入暖槽,另一更主要的原因在于高空冷平流下传和地面自西向东发展的降水[16]。许爱华等分析2005年3月10—13日的全国性寒潮指出,由于两个短波槽侵入阻高,横槽两次建立和转竖,导致冷空气加速南下;冷空气与西南急流交汇,导致了我国南方的大雪[17]。

20世纪50年代以来,我国寒潮发生频次减少、强度减弱[18-21]。王遵姬和丁一汇利用1951—2004年中国740站逐日温度资料对中国寒潮频次变化的原因进行分析,认为西伯利亚高压和冬季风强度的减弱、西伯利亚上空低层冷堆温度和中国地表温度的显著升高可能是中国寒潮及其相伴随大风频次减少的原因[22]。钱维宏等分析寒潮频次与冬季增暖的关系,指出我国中高纬度寒潮活动次数的减少是由于西风带上天气尺度斜压波动减少和减弱[23]。

虽然在全球气候变暖的大背景下,我国寒潮发生的频次逐渐减少,且强度有所减弱,但是继2016年1月的较为罕见的寒潮之后,同年11月又出现了一次较强寒潮天气过程,除青藏高原和西南地区西部、南部外,我国大部地区出现6~16 ℃降温,黄淮、江淮、江南北部、华南北部等地降温幅度超过16 ℃[22,24]。受该次寒潮过程影响,我国多地出现入冬以来最低气温,迎来2016年初雪。虽然气象局已对此次天气提前48 h做出准确的预报,并提前向公众发布了寒潮预警,有关部门也积极采取了相应的防范措施,但是由于导致桥面结冰的临界环境气温比地面结冰的环境临界气温高约2℃[25],且融雪盐对融冰效果较差,此次寒潮过程仍然导致多处桥梁、高架出现道路结冰。车辆从未结冰的路面行驶至结冰的桥面时反应不及时,造成多起交通事故,导致交通拥堵。深入认识在全球变暖背景下诱发强寒潮的天气形势及寒潮的降温特点,对强寒潮的预报及强降温天气的应急处理具有重要意义。

本文利用武汉国家气象站观测的常规气象要素资料、中国气象局地面气象资料的共享数据、MICAPS常规资料等,采用天气学原理和诊断分析方法,对2016年11月寒潮的天气形势诊断分析,探究本次寒潮发生时的天气形势及寒潮冷空气对我国部分地区降温的影响,以期为全球变暖背景下寒潮的预警及低温、冰冻灾害的防御提供参考依据。

1 寒潮天气特征分析

1.1 寒潮天气概况

2016年11月20日,入秋以来最强的一次冷空气开始影响我国。受该次寒潮过程影响,我国大部地区出现了大幅降温,其中我国中、东部部分地区降温达到16 ℃以上。以位于华中地区的武汉为例对该寒潮过程的天气实况做简要分析。

图1 是寒潮期间武汉国家观测站日最高气温、日最低气温和日平均气温随时间的变化。从武汉站常规观测数据可以看出,21日气温开始陡降,日最低气温在一天之内从14.4 ℃降至1.0 ℃,23日最低气温低至-1.5 ℃。达到强寒潮等级[26-27]。

图1 2016年11月17—27日武汉站日最高气温(红线)、日最低气温(蓝线)和日平均气温(黑线)随时间的变化Fig. 1 Temporal variation of the daily maximum temperature (red line) , the daily minimum temperature(blue line) and the daily average temperature (black line)during 17-27 November 2016

实况显示,22日受冷空气南下影响,武汉市出现瞬时8级大风,23日01时左右东西湖站观测到雨夹雪。随着气温继续降低,武汉市北部普降小雪,南部出现雨夹雪。24日06时57分最低气温降至-3.1 ℃,达到本次寒潮过程中武汉站气温最低值,日出后气温开始回升,寒潮过程即将结束。

受本次寒潮降温过程影响,2016年11月20—24日平均气温低于常年同期候平均气温(1981—2010年第64和第65候)3.3~3.7 ℃。陈城等研究发现武汉地区30年平均入冬时间是11月26日,并且在21世纪之后武汉的入冬时间有延后的趋势,很多年份入冬时间推迟到12月之后[28]。2016年11月22日起日平均气温陡降至3.8℃,并一直维持在10 ℃以下,武汉市从11月22日起正式入冬,成为近10年来最早入冬的年份。

1.2 寒潮初始阶段

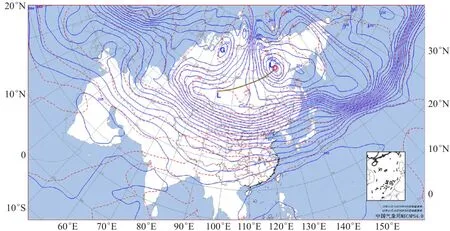

11月10日,位于乌拉尔山和鄂霍次克海的暖性高压脊加强、北伸,在亚洲上空形成一个倒“Ω”流型。12日,乌拉尔山高压脊进一步北伸,侵占北极,将极涡向南挤压至贝加尔湖西侧的西西伯利亚地区,并在该处维持。14日,该极涡东移并分裂为两个冷低压中心,分别位于西西伯利亚和贝加尔湖以东地区,两个低涡在该地区维持5 d,位置少动。19日,欧洲北部的西南气流携带大量暖湿空气向北输送,暖平流使乌拉尔山高压脊再次北伸,形成东北—西南走向的阻塞高压,位于西西伯利亚的冷低压被向东挤压,在脊前形成一个横槽(图2)。20日,乌拉尔山高压脊与黑海打通,形成一个跨越北极的东北—西南向强脊,横槽逐渐加强。

图2 2016年11月19日08时500 hPa等压面图Fig. 2 500 hPa isobaric surface at 08∶00 BT on 19 November 2016

1.3 寒潮酝酿阶段

图3 是21日08时500 hPa等压面。乌拉尔山附近的高压脊顺时针旋转为东西向,欧洲北部受西北气流控制,西北风将冷空气输入高压脊,预示着高压脊将逐渐减弱。亚洲高纬地区贝加尔湖以东极涡开始南压,由极涡西伸出的横槽移至蒙古国境内。槽后偏北风携带大量冷空气南下,由于横槽的阻挡,冷空气在贝加尔湖附近聚集。从温压场的配置可以看出,在该横槽后出现暖平流,有正变高;槽前为冷平流,有负变高。横槽前西风气流中出现阶梯槽,有利于等高线疏散结构的形成,进而促使槽的东南方产生负变高。两者共同作用预示着横槽即将转竖并且南压。21日08时和20时850 hPa等压面图(图略)上显示,华北、华中地区在08时为南风控制,有暖平流,但20时已转为北风控制,冷空气开始影响我国中、东部地区。该极涡中的冷空气有向南移动的趋势。

图3 同图2,但为11月21日Fig. 3 Same as Fig. 2, but for 21 November

1.4 寒潮爆发阶段

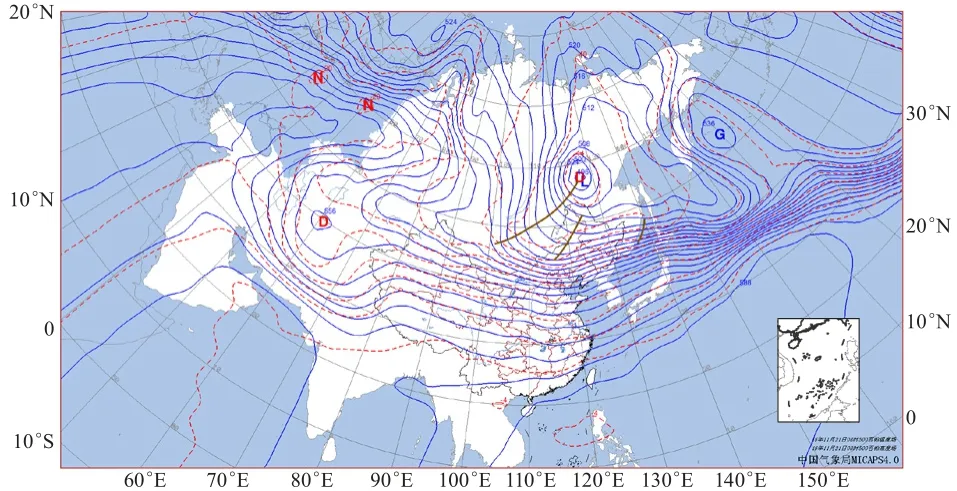

图4 是22日08时500 hPa等压面图。22日08时横槽后风向由北风逆时针旋转为西北风。横槽开始逆时针旋转逐渐转变成东北—西南走向的槽,位于我国东北地区,冷空气开始大举南下。从图4中可以看出,该次寒潮冷空气主要来自新地岛以西洋面,受咸海附近冷低压影响,寒潮关键区中的部分冷空气逆时针绕过咸海从西路侵入我国,其余大部分冷空气在横槽转竖后从东路侵入我国,两股冷空气在黄土高原汇合,华北、华中地区风速加大。地面冷锋从青海—河套一带(21日08时)移动到秦岭—淮河一带(图5)。受地面强冷空气影响,位于华中地区的武汉市气温持续下降,19时51分出现该日最低气温,并伴随瞬时8级大风。22日夜间,风力逐渐减小,出现雨夹雪天气。

图4 同图2,但为11月22日Fig. 4 Same as Fig.2, but for 22 November

23日08时横槽转为竖槽,东移至日本,并在日本附近维持至24日,地面冷锋移至华南以南地区。我国大部地区仍受西北气流控制,武汉站观测到较强北风,气温持续走低,24日06时57分出现该次寒潮过程中气温的最低值。

2 降温特征分析

图5 2016年11月20—23日地面冷锋变化动态Fig. 5 The movement of surface cold front during 20-23 November 2016

该次寒潮天气过程导致武汉地区气温骤降,入冬时间提前,出现7年来最早初雪。从前述分析中可以看出,此次冷空气分东路和西路侵入我国并直抵我国中、东部地区。为分析两路冷空气对我国的影响程度以及我国中、东部地区气温大幅降低的原因,本节以武汉为中心,在东西向选取29.0°—31.0°N范围内的温江、沙坪坝和杭州站,南北向选取112.5°—116.5°E范围内的北京、郑州、长沙和广州站的观测数据进行对比分析。由于个别时次出现数据的缺测,本文用内插法进行了数据的替代。

图6 为温江、沙坪坝、武汉和杭州站气温随时间的变化情况。从东西方向来看,降温开始的时间点相差不大,位于最西边的温江站降温开始时间略早,观测资料显示21日凌晨最低气温就降至9.4 ℃,而其他三个站在21日夜间才开始出现明显降温;四个观测站的气温的变化趋势基本相同,但是武汉和杭州站的降温幅度较大,整个寒潮过程最低气温下降15~18 ℃,温江和沙坪坝站最低气温下降8~9 ℃。

图6 2016年11月17—27日东西向气象站(30.0°N左右)气温随时间的变化Fig. 6 Temporal variation of temperature of the east-west weather stations( about 30.0°N) during 17-27 November 2016

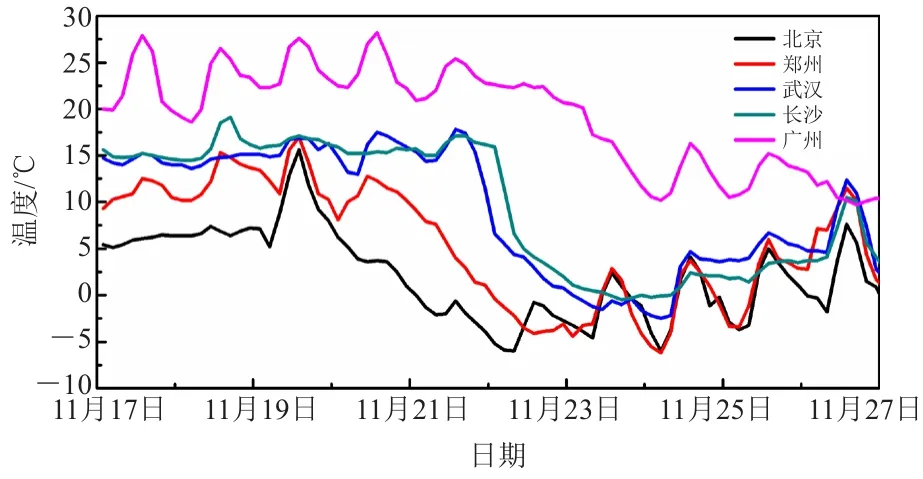

图7 为北京、郑州、武汉、长沙和广州站气温随时间的变化。从图中可以看出,北京站从20日凌晨开始出现降温过程,广州站则在23日凌晨才出现明显的大幅降温过程。随着纬度的减小,各观测站观测到的降温开始时间随之延后,即寒潮导致我国自北向南大幅降温。另外,从图中还可以看出,在整个寒潮过程中,郑州、武汉和长沙站最低气温下降13~18 ℃,而更北边的北京站及更南边的广州站最低气温下降8~12 ℃。中部地区降温更剧烈。

图7 2016年11月17—27日南北向气象站(114.0°E左右)气温随时间的变化Fig. 7 Temporal variation of temperature of the north south weather stations (about 114.0°E) from 17-27 November 2016

为进一步探究两路冷空气的强度,将上述站点在寒潮过程中的日最低气温变化特征做对比分析。图8是北京、郑州、武汉、长沙、广州、温江、沙坪坝和杭州站日最低气温随时间的变化。比较与武汉站纬度相近的几个观测站的日最低气温随时间的变化(图8a)可以看出,位于最西边的温江站在21日就开始降温,并且降温的持续时间最长,但是降温较缓慢,日最低气温在6 d的时间内下降了9.0 ℃,平均每天下降1.5 ℃左右。其余的三个观测站的日最低气温均是从22日开始下降,24日气温降至最低,但是沙坪坝站降温幅度较小,杭州站次之,武汉站降温幅度最大。东西向分布的这几个观测站中,温江站在降温时间上先于其他三个观测站是由西路冷空气自西向东侵入我国导致的,此外位于西边的两个站点日降温幅度相对较小。这也说明西路冷空气移动速度较慢,而且强度不大,造成的降温幅度相对较缓慢。

图8 2016年11月17—27日位于30.0°N左右的东西向气象站(a)和位于114.0°E左右的南北向气象站(b)日最低气温随时间的变化Fig. 8 Temporal variation of the daily minimum temperature of some weather stations located near 30.0°N(a) and near 114.0°E (b) from 17-27 November 2016

比较与武汉站经度相近的几个观测站的日最低气温随时间的变化(图8b)可以看出,在南北方向上,各站开始降温的时间相差较大,除武汉站和长沙站在同一天开始出现明显降温外,随着纬度的减小,各测站观测到的降温开始时间基本相差1 d左右。最北边的北京站降温相对于温江站而言更为迅速,降温幅度也更大,22日最低气温已降至-6.6 ℃。对比南北向分布的几个站点资料可以发现,相对于西路冷空气而言东路冷空气入侵我国的速度更快、强度较大。

表1 是寒潮过程中上述观测站每日最低气温及其变化。从该表中日最低气温降温幅度来看,武汉、长沙、杭州站降温幅度较大,24 h内最低气温下降了9~14℃;而更西边的温江站、沙坪坝站、更北边的北京站以及更南边的广州站降温相比之下较平缓,最低气温24 h最大降温幅度均在3~6 ℃,即华中、华东地区降温幅度较大。寒潮过程中,冷空气以东路加西路的方式侵入我国。东路冷空气经内蒙古,从河套南下抵达两湖盆地;西路冷空气经西藏、青海抵达华中、华东地区,两股冷空气在黄土高原汇合。从500 hPa等压面图上可以看到,西藏、青海地区上空的等高线相对较稀疏,再加上青藏高原的阻挡,西路冷空气强度较弱,风力也较小。位于我国西南地区的温江站和沙坪坝站,主要受西路冷空气影响,降温较缓慢。位于华北地区的北京站,主要受东路冷空气影响,最先出现降温过程,东路冷空气的强度大于西路冷空气,因此北京站的降温幅度大于温江站;广州站位于我国东南沿海,冷空气抵达广州时势力已出现衰减,受两路冷空气的影响相对较小,降温幅度不及中、东部地区;武汉站、杭州站和长沙站位于我国中、东部地区,两股冷空气汇合后势力加强,共同影响华中、华东,导致该地区气温骤降。

表1 2016年11月20—21日每日最低气温(单位:℃)及其变化Table 1 The daily minimum temperature (unit∶ ℃) from 20-21 November 2016 and their change

3 武汉地区2016年两次寒潮过程对比

虽然全球变暖使我国寒潮发生频次降低、强度减弱,但是2016年1月20—25日(简称“过程Ⅰ”)和11月20—24日(简称“过程Ⅱ”)出现了两次较强寒潮过程。两次寒潮过程均为比较典型的横槽转竖型,横槽在蒙古国附近建立并维持。偏北气流带来的冷空气在槽后聚集、积累。受槽后暖平流产生的正变高影响,横槽开始转竖,冷空气爆发南下,侵入我国造成大范围的降温过程。

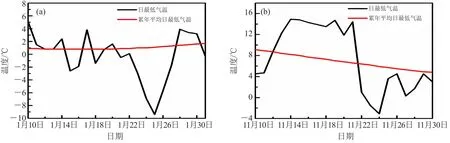

利用武汉国家气象观测站观测资料对这两次寒潮过程部分指标做对比分析。图9是过程Ⅰ和过程Ⅱ中武汉站日最低气温、累年平均日最低气温随时间的变化,从图中可以看出两次寒潮前气温都有一个回暖过程。由于我国地处西风带,高空槽前多为西南气流。冷空气来临时,随着槽线的南压,武汉地区受槽前西南气流控制,西南气流将南方的暖湿空气向冷锋前方输送,在冷锋逐渐逼近时,冷气团挤压暖湿空气迫使其聚集,导致气温升高。在寒潮的预报中,降温幅度是基于锋前增温以及锋后降温效应的叠加,因此寒潮前的回暖对寒潮天气有较为重要的意义。方雯等将气温回升作为寒潮预报的一个重要指标,并指出如果没有回暖过程,即使冷空气较强,降温幅度也不易达到寒潮标准[29]。

图9 过程Ⅰ(a)和过程Ⅱ(b)中日最低气温和累年平均日最低气温随时间的变化Fig. 9 Temporal variation of the daily minimum temperature and the long-term average minimum temperature in CaseⅠ(a) and CaseⅡ(b)

表2 是两次寒潮过程中部分指标。以累年平均日最低气温作为参照,从图9和表1中可以看到,过程Ⅰ前期气温波动很大,有一个短时的回暖过程,21日开始受冷空气影响,最低气温开始下降,连续7 d均低于同期累年平均最低值。过程Ⅱ前期气温回暖明显,持续时间比过程Ⅰ中长,最低温度在1 d之内从负距平变成稳定的正距平,日最低气温比同期累年平均最低值高4~8℃,且气温波动相对较小。过程Ⅰ中最低气温降至-9.4℃,但是降温过程相比之下比较平缓,寒潮过程降温8.9℃(历时5 d)。过程Ⅱ日最低气温-3.1℃,不及过程Ⅰ,但是由于前期回暖明显,该次寒潮降温幅度大,并且降温迅速,48 h内最低气温下降15.9 ℃,寒潮过程降温17.5 ℃(历时3 d)。

表2 两次寒潮过程部分指标Table 2 Some indexes of two cold wave processes

过程Ⅰ中,冰岛地区的风暴进入北极,导致气温升高,极涡南下,从而引导冷空气南下,从西北路(中路)侵入我国。过程Ⅱ中,冷空气来自新地岛以西洋面,受咸海冷低压的影响,寒潮关键区中的部分冷空气逆时针绕过该冷低压从西路侵入我国,其余大部分冷空气从东路侵入,两路冷空气汇合后共同影响华中、华东部分地区。可能正是由于在过程Ⅱ中冷空气以东路加西路的方式侵入再加上寒潮前剧烈的回暖导致该过程中武汉地区出现了比过程Ⅰ中更大、更剧烈的降温。

4 结论

1)201 6年11月20—24日发生的寒潮属于横槽转竖型,受横槽的阻挡,冷空气在贝加尔湖附近聚集。来自欧洲北部的冷平流导致乌拉尔山高压脊崩溃后,横槽转竖,冷空气大举南下,影响我国。

2)该次寒潮冷空气来自新地岛以西洋面,分东、西两路侵入我国。我国西南地区和华北地区分别主要受到西路和东路冷空气的影响,西路冷空气强度弱于东路,因此我国西南地区降温幅度不及华北地区。两路冷空气在黄土高原汇合后共同影响我国中、东部地区,导致华中、华东部分地区降温达15 ℃以上。

3)201 6年1和11月发生的两次较强寒潮均为横槽转竖型。相比于1月的寒潮过程,11月的寒潮过程发生前气温回暖明显,持续时间更长,再加上两路冷空气的共同作用,导致武汉地区在该次过程中降温更加剧烈,但是最低气温高于1月的寒潮过程。

致谢:论文撰写过程中湖北省气象服务中心陈正洪教授对笔者进行了指导、提出了宝贵修改建议,在此谨表示感谢。