邢贵芳的堆绣梦

2018-08-27李海娈

李海娈

那天,冒着腊月的严寒,我们前往湟中县采访民间堆绣艺人邢贵芳。迎接我们的是一位年轻清秀的女子,进入她的家,我立刻被室内的书画艺术气息扑了个满怀。

说她清秀,一点也不过分,站在我眼前的她,身材娇小婀娜,浅笑顾盼,轻声慢语,浑身上下透着知性与从容。看着小巧赢弱的她,我有点不敢相信她就是我今天要采访的主角。

“河边妹”初露尖尖角

1977年出生在湟中县共和镇南村的邢贵芳,藏族名字叫德吉卓玛,但她还有一个鲜为人知的名字叫“河边妹”。

这就必须要从她出生的时候说起,邢贵芳是湟中县的藏族,父母是农民,家境贫寒。在她没有出生的时候,父母被村干部派到东岔(盘道)去给生产队放牧牛羊。父母到哪里,家自然就在哪里,他们一家人在东岔生活了8年,邢贵芳和姐姐、弟弟就出生在那里。由于父母每天都必须按时出去放牧,即使母亲身怀有孕也不例外。在放牧途中,小贵芳就出生在那里的河边上,因此,家人都叫她“河边妹”。她在黑毛牛帐篷里生活,在草原的怀抱里成长,白幼就与牛羊为伴。在她幼小的记忆里,黑牛毛帐篷里的一切就是家的全部,由于条件艰苦,牧区离学校太远,姐姐和哥哥不能去上学,都在家里呆着。每遇下大雨或冰雹的时候,她们姊妹几个就坐在帐篷里盼望外出放牧的父母早点回来。寒冷与饥饿常常伴随着年幼的她们。直到她6岁时,父母才带着一家人回到了共和镇南村。经祖父母同意后,父母才另起了庄廓,家庭的困难可想而知。

邢贵芳家里共五个孩子,三女二男,她排行老三,一直到10岁她才进学校念书。当时,姐姐和哥哥也上学,姐姐只上到三年级,哥哥念到了小学毕业。再后来,弟弟和妹妹也陆续入学。她上初中时,因需要到镇上去念书,不但离家远,还需住宿在镇上,当时,学校要收30元学费,她考虑到父母供姐弟五个念书实在困难,就主动辍学回家。妹妹也是只念到初一,就没有继续念书。只有最小的弟弟,最终考上了青海大学,是众姐弟中学历最高、最有出息的一个。当年辍学后,由于年纪尚小,她就在家帮母亲做家务、学做针线等,力所能及地做些拔草等农活。15岁的时候,她为了帮助父母改善家庭的经济状况,就养了三十多只长毛兔,从此,割草、喂兔、喂水、打扫兔窝等活计,基本都由她一人承担,父亲曾夸她是家里的优秀饲养员。

受心灵手巧的母亲影响,邢贵芳开始绣荷包。最初,母亲手把手地教她剪样、临摹、绣花。后来她自己画,画出来的花样,只有自己看着满意了,才会把它绣出来。刚开始她绣得最多的是荷包和鞋垫。因此,出嫁时的嫁妆都是她亲手绣制的,如鞋子、鞋垫、盖单、枕头,那时都是剁绣。她送给爱人的定情物鞋垫是盘绣,做得非常精致,特别好看。她说:“遗憾的是当时没有手机,没有留下照片,后来被他给穿烂了。”她姐姐、妹妹和小姑等亲戚出嫁后头一次回娘家住,按照青海的习俗,新人都要给婆婆家的人绣荷包,她们回家送的那些荷包都是邢贵芳亲手绣的。当然,这些都是她最基础的绣品。“河边妹”小女初试身手,展露刺绣才艺。

邢贵芳从小就喜欢画画,那时候只要看到布上或是画片上面有好看的花样,她都会剪下来,或者临摹下来,收藏好,专注而投入。她上小学时,每天放学回家只要写完作业,就在家里仔细看墙上贴的明星照或塑料画等,然后照着画,一段时间之后,她就能像模像样地画下来。这为她后来的工笔面打下了一定的基础。

真情换来一世爱

当年,由于家贫,父母打算用她给哥哥换亲,她在心里是非常不愿意,但是,作为一个不具备独立生活条件的农村女孩,只有无奈服从。后来因为哥哥突患疾病,婚事就暂时搁下了。21岁的邢贵芳,到姑姑开的裁缝店里帮忙,做一些缭边、缝纽扣等活儿。在那里,她遇到了中意的爱人祁永胜,也就是她的丈夫。祁永胜与她是同村人。当年,祁永胜在邢贵芳姑姑的裁缝铺旁边摆台球案子。一来二去,小伙子爱上了这个才艺不凡、秀丽聪慧的女孩。刚开始,她的父母根本不同意,一方面,她哥哥正在生病,那边的婚事还不知道怎么办。哥哥去世后,父母的心情更加不好,同时,父母觉得祁永胜家里一个老人也没有,是个孤儿,怕女儿跟他不会幸福,因此坚决反对两人来往。于是,她顶着家庭的种种压力,与他真诚相处了三年,这期间,他们用真情打动了父母。邢贵芳以真情换来了一世真爱,在2000年的腊月十九日,他们终于携手走进婚姻的殿堂。

成家18年來,祁永胜一直默默支持邢贵芳绘画和刺绣,直到2008年,湟中县职校的“阳光工程”下乡到南村,邢贵芳第一次接触到了堆绣艺术。

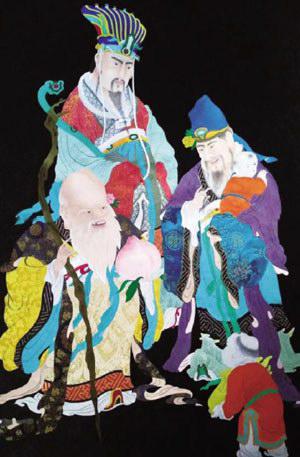

堆绣是一种寺院文化艺术。从广义上讲,堆绣属于唐卡的一种。堆绣是塔尔寺艺人创造的藏族艺术品类之一,属于唐卡的一种,为塔尔寺“三绝”艺术之一。

堆绣是用各色棉布、绸、缎剪成所设计的各种图案形状,精心堆贴成一个完整的画面,然后用彩线绣制而成。其工序有图案设计、剪裁、堆贴、绣制、个别图案部分上色等,以“堆贴为主,绣制为辅”。堆绣分平剪堆绣和立体堆绣两种。平剪堆绣是将剪裁成的各色布料图案堆贴在设计好的白布上,再用彩线绣边即成。立体堆绣则是在剪好的图案内垫上棉花或羊毛使图形凸起,然后粘绣在对称的布幔上,再将堆绣好的不同形状的图像用绣缎连成一个巨幅画卷,构成一组完整的画面,悬挂于殿堂之上,画面富有立体感和真实感,称为立体堆绣。

2008年,邢贵芳跟随启蒙老师董有生,接受了40天的堆绣培训,在培训班的四十多人中,邢贵芳成绩最突出,可谓出类拔萃,同时,她也非常喜欢堆绣这门艺术。此后,她一直醉心于堆绣艺术的梦里,直到第二年8月,她在地里干农活的时候,心里还是撂不下曾经学的这门堆绣手艺,她在心里想着,把好不容易学到的堆绣手艺就这样放弃实在太可惜。于是,她非常想去湟中技校学习渲染(上色),这是堆绣最重要的一道工序,只会做堆绣而不会渲染,那堆绣就是半成品。爱人看到她非常喜爱堆绣艺术,就全力支持她,他说:“我们先把孩子转到县上去念书,如果孩子能够转过去,你就可以随着孩子到县上去深造学习渲染,如果孩子转不过去,你也就只能放弃了。”于是她就赶紧给董有生老师打电话,询问她是不是可以到职校学渲染?董老师说需要请示一下校长才行,结果校长回答说可以。正好,她爱人外甥的同学在湟中二小,通过这层关系,把孩子转到了湟中县二小,她也进入县职校学习堆绣艺术。

艰辛的追梦路

邢贵芳刚进职校,董有生老师正好去外地学习,便由另外一位教堆绣的赵老师上了一个星期的堆绣课。后来由代课老师马明花上了将近一学期的课程,她每天跟着那些比她小的学生做《吉祥送宝》,一共做了20个。直到职校学习班快要结束时,董老师才回来,她又跟着董老师学了三个多星期的工笔画,直到在职校的学习结束。

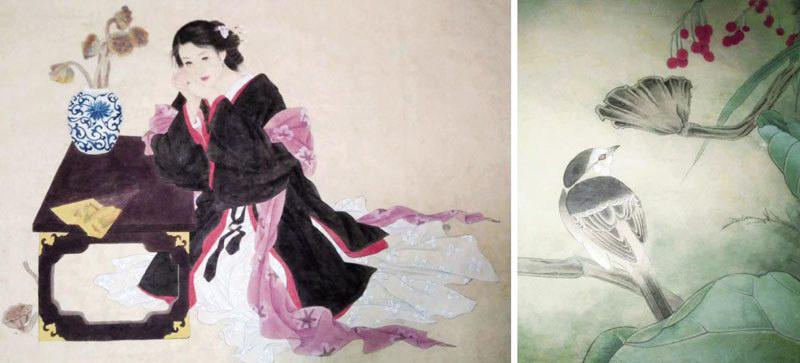

学习结束后,邢贵芳在家闲了一星期,经董老师介绍,从2009年11月开始,她给严作鸿老师当了三年的学徒。这期间做了《牡丹》《十八罗汉》《金陵十二钗》《八骏马》《四条屏》《五牛图》、堆绣、平绣、立体绣等作品。2012年冬,董有生老师在北京图书馆无意间看到了唐代吴道子的《八十七神仙卷》的彩稿,他第一个就想到了邢贵芳,想让她用堆绣把它制作出来,于是就买了回来。他来到邢贵芳家,对她说:“打工不是办法,你还是要出作品,出精品。”哪知道,这年的腊月26日邢贵芳的母亲得脑溢血,27日去世,这对她的打击非常大,她沉浸在母亲去世的悲伤里,一时无法自拔。直到3月份,是对堆绣艺术的痴爱,将她从失去母亲的哀痛里拉出来的。为了不辜负董老师的期望,她开始制作《八十七神仙卷》。

当时从农村刚刚出来,邢贵芳租住在湟中县和平巷的一小间平房内,屋里架着煤炉子,条件简陋而艰苦。这幅处女作《八十七神仙卷》堆绣作品共耗时18个月,集剪、堆、粘、贴、包边、熨烫、工笔渲染等各种技法于一体,长8.5米,是董老师渲染上的色。画卷上87个神仙,个个栩栩如生,每个神仙的神态都不一样,造型也不一样,堆绣技法在这幅作品中都得到淋漓尽致的发挥。这幅作品荣获2015年全国职业院校技术技能大赛创新成果交流赛一等奖、湟中县政协委员书画及民间工艺精品展堆绣工艺一等奖。直到这幅作品的问世,大家才知道邢贵芳会做堆绣。

2014年,邢贵芳制作出《八十七神仙卷》后,董老师又把她介绍到刘延新老师创办的湟中书画院。记得当时,是董老师把刘延新老师带到邢贵芳家里的,那天她们聊了很多关于堆绣的话题,这对邢贵芳的启发和帮助非常有益。在书画院里帮忙,使邢贵芳接触到了不一样的文化与艺术氛围。每天可以接触到许多本土和省内外的知名书法家、画家等,比如湟中县美协主席、书法家协会主席刘延新老师和省书协的雷一林老师等,这些都是她在家里永远也接触不到的。对于一个农村妇女来说,这个平台使她从井底蛙一跃而跳到了井沿上,从此看到了广阔的天地,完成了一次人生的蜕变与飞跃。使她从思想认识到堆绣制作水平都得到了提高,艺术发展空间拓宽,作品销路逐渐打开,她制作的堆繡作品被越来越多的人喜爱并收藏。

湟中书画院成为邢贵芳人生非常关键的转折点。整整两个夏天,她在书画院里度过,耳濡目染,文化艺术在潜移默化地改变着这个来自农村的灵秀女人,每天只要空闲她就做堆绣。她可以现场请教董老师和刘延新老师,有时遇到不懂的地方,还可以通过微信请教他们,收益良多。聪慧勤学的她还买来大量的美术、美学书籍,没事就看,认真学习,从中吸取营养,丰富并提高白己。

制作堆绣,绘画功底是非常重要的,所以在书画院制作堆绣的同时,她经常向刘老师以及省上的书画名家请教绘画技法与技巧,尤其是刘老师,她到书画院来的次数最多,每次来邢贵芳都有问题请教于她,每次刘老师都会认真指点于她,只要看到哪里做得不足,刘老师马上就指出来,比如渲染不足、颜色搭配不合适、花叶的比例不协调等等。

在老师的耐心指点和帮助下,邢贵芳的堆绣作品制作得越来越精致,越来越耐人寻味,同时她工笔画的绘画水平也提高了许多,自身的文化修养也随之提高。与之前的作品相比,差距就出来了,拿《八十七神仙卷》说,她已经看出许多不足之处,用她的话说:“如果重新再做一幅的话,我一定会做得更加精致。”

邢贵芳从小心气就很高,所以,无论做任何事她对自己的要求都比较高,力求白己的每一幅作品都必须精致。制作每一幅作品,她总是沉下心来,慢慢做,不求快,只求尽最大努力做出让自己满意的作品。她说:“如果连自己都不满意,那怎么让别人满意呢。”

离开书画院之后,她便开始独立制作堆绣,至今已经有六年多。邢贵芳的堆绣作品很丰富,其中,花、鸟、鱼等为最多。她在传统的寺院堆绣技法上又融入了许多新元素、新技法,“比如《富贵图》,这是董老师在外地参观时看到的,他觉得它的制作技法独特,立体感很强,当时就拍了一张照片发给我,让我自己研究,鼓励我将它制作出来。一开始,我采用的是王道中的图稿,制作出了一幅小的牡丹堆绣作品,制作真有难度,很费脑子。比如,像这幅普通堆绣花叶子中间的茎是剪开的,但是那一幅图上叶子中间的茎都是另外贴上去的,还要打折,花头也是同样的做法,制作工艺很难,很复杂。所以,制作堆绣的过程,不光是靠老师教,更多的是需要自己去悟、去琢磨、去思索。往花瓣和叶子里填棉花,每个制作者的填法都不一样,有人填得很饱、很鼓,使花和叶很死板、很僵硬,失去了花叶的自然美感。我则是采用中间鼓,逐渐向两侧减少法,使其叶和花瓣的形态更自然、更灵巧、更逼真,还让欣赏者感觉到立体感十足。”

她的每幅作品制作出来之后,只要作品被人喜欢与欣赏,她稍加一点辛苦费就出售。她所做的一切,都只为对堆绣这门艺术的痴爱与钟情,如果是为了挣钱,那恐怕她早就放弃了,因为靠它养活不了家人,不但如此,很多时候还要往里面倒贴钱。从老家来到县城,她已经打拼了十年有余。目前,家中的生活来源主要依靠她爱人在工地上打工挣钱。是他以自己赢弱的肩膀支撑着这个家,支撑着邢贵芳的堆绣事业,支撑着让她在自己挚爱的堆绣艺术之路上坚定地走下去。这就是她以痴爱换来的一世真情的爱人。

在追梦的道路上,她遇到了许多帮助她的人,其中有严主席、青海省书法家刘延新、柳发青老师,包括堆绣工笔画的启蒙老师等等……

2014年暑假,她回到自己的家乡南村办堆绣培训班,有二十余人参加了培训,她希望将自己这些年在外面所学的堆绣艺术带回家乡,让更多热爱堆绣艺术但又无法走出家门深造的兄弟姐妹们掌握这门手艺,同时,把这门艺术更广泛地传播。同年,她制作的《八十七神仙卷》作品在青洽会上展出,这在当时引起了巨大反响,尤其是当时参会的外地客商,给予了很高的评价与赞誉,同时也得到青海省堆绣艺术界专家的肯定;2015年7月,《八十七神仙卷》荣获全国职业院校技能大赛组委会颁发的“全国职业院校技术技能创新成果交流赛优秀项目”一等奖,授予金牌;2015年11月,《八十七神仙卷》荣获政协湟中县委颁发的“湟中县政协委员书画及民间工艺精品展”堆绣作品一等奖;2016年,其工笔画绘画作品在“湟中县庆祝建国六十七周年暨纪念红军长征胜利八十周年”“田园牧场·山水共和”书画摄影展中获优秀奖;2017年,国画作品在湟中县2017年庆国庆书画展中获优秀作品奖。她的绘画作品每年都参加湟中县举办的国庆、春节展,还有三县联展,均获得好评和优秀奖;2017年3月,参加了“中国非物质文化遗产湟中堆绣传承人群班”,表现优异,被评为优秀学员;2017年11月7日至12月5日,参加“文化部、教育部中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”青海师范大学湟中堆绣培训班,成绩优秀,荣获“优秀学员”称号;2016年10月21日,被选举为政治协商会议第十届湟中县委员会委员。

目前,虽然邢贵芳的堆绣事业并没有给她带来多大的经济回报,但令她欣慰的是精神的收获,堆绣艺术使她从对世界的一无所知,到能够在堆绣和绘画的艺术殿堂里自由地遨游;从放羊娃成为民间堆绣艺人;从一个种地的农村妇女,成为湟中县政协委员、湟中县美术家协会成员等,这些都是她这一路追逐堆绣梦的丰厚收获。当然,有时候她也迷茫、也无助,但她依然认准这条路,她坚信自己会在这条路上一直坚持走下去。