画道与一二三哲学

——毕建勋访谈录

2018-08-27

杨惠东(以下简称杨):毕建勋先生,我们已经很长时间没有在一起“神聊”了。刚刚看到您最近新出版的两部专著,《一二三哲学》和《画道精义》,感觉您近年来一直在思考和研究问题,潜心于中华传统文化的现代转型与创新研究,这在当代画家中是少见的。加上前一段时间我看到的中华书局出版的《画道》,以及人民美术出版社出版的《左书——艺之为道》《右书——画以载道》、河北美术出版社出版的《中国画学原理》、社会科学文献出版社出版的《造型本源》等,是不是已经形成了一个系统的理论研究成果?

毕建勋(以下简称毕):杨惠东先生,岁月如梭,白驹过隙。我们相识时还年轻,把酒论道,兄弟相呼,不想现在都互称“先生”了。前些天《一二三哲学》出版了,这是画道理论研究的最后一本书,是一本哲学研究的书,它的最后修改是在医院完成的。这本书的出版,标志着画道理论体系研究工作的最终完成。也就是说,我的理论研究可以放下了,今后可以专心地创作了。不过这段时间理论成果却在意外地扩展,书道理论、诗道理论迅速成型成文,还初步完成了《孔子涕歌》的诗歌创作,体量有七八千行,包括笔法或者说“笔道”理论也有突破,这说明我所进行的研究具有普适性。不过,这些东西我不想发表了,自己看着玩儿吧,以防我自己进去了出不来。

杨:您的《画道》一书获中国美术奖理论奖的时候,《国画家》曾发表过徐建融先生写的评论文章。您能不能简洁地讲一下,什么是画道?

毕:画道是一种以道为终极目标并以道的方法来作画的中国画学体系。它既是一个相对完整的画学体系,也是一种方法论;既有思辨性,又具有实践性;既体现了画学理论的创新,也体现了中国画学思想中的形而上高度。我说它是一个相对完整的画学体系,是因为过去我们的画论体系性不足,包括文人画。我说它是画学理论的创新,是因为画道理论是在传统基础上的现代学术研究成果。我说它体现了中国画学思想中的形而上高度,是因为画道的理论内核是一个哲学体系,配置比较高,并且这个哲学体系是我在《老子》研究基础上的理论创造。画道在过去曾有过相应的说法,但没有形成过系统的理论。而画道理论研究所做的工作,即将道的形而上与艺的形而下真正地关联起来,使画道的说法真正地成为画道理论,并形成明确的、系统的、哲学性的理论结构,使中国画成为道艺合一的载道之体,使中国画成为人修心体道、尽性养命的心印方式,使道心合一的过程具有一种方便操作的日常方式,同时也使中国画成为一种类似中国哲学所提倡的“成圣”的方式。

画道理论综合起来大约有五点特色:首先,在中国画的角度回答了所谓“绘画死亡”的问题,找到了绘画存在的充分合理性与必然性;第二,通过建构中国画学理论的形而上结构与价值体系,可以解决中国画的话语权问题;第三,解决了一些在中国画历史上积累下来的关键性理论问题,并可以打破中国画所遭遇的多重矛盾共存的瓶颈;第四,将中国画与中华文明、中国传统文化视为整体,有可能对于中国传统文化的研究产生某种实践性意义,并有可能对于其他相关领域的研究具有参照性价值;第五,画道理论既是一种具体的绘画方式,同时也是一种哲学性的心体方式。在画道的方式中,人会经验到知行合一、体用合一,特别是道艺合一或天人合一的道心境界,因此画道的方式就是具有中国传统特色的哲学方式,就是文以载道的传统在画学中的体现,对于中华文化在今天人类文化发展中所扮演的角色具有积极的意义。

杨:如此,画道理论是一种画学理论的创新,画道的说法也并非凭空而来。您的画道理论体系的建构,一方面是基于中国画古代画论传统,另一方面是基于中国传统哲学思想。的确,在中国古代画论传统中,一直就有画道这样的说法,比如早在唐王维的《山水诀》中,就有“夫画道之中,水墨最为上”的主张,宋郭若虚《图画见闻志》中也记载钟隐拜乾晖学习笔法,乾晖“以讲画道”,钟隐“遂驰名海内”的故事。元钱选《川翁论画》曾有“赵文敏问画道于钱舜举,何以称士气?”之问,清石涛《苦瓜和尚画语录》有“画道彰矣,一画了矣”之以“一画”论“画道”之表述。清邵梅臣《画耕偶录》有“画道本闲家具耳”之说法。清华琳《南宗抉秘》有“专取秃笔蘸浓墨向纸上涂鸦”者“皆画道之蟊贼”的观点,今人黄宾虹也有这样的提法。尽管前人对于画道的说法断续地存在,但未有过对于画道内涵的深入论及,更未见有系统性的理论表述。看起来,“画道”这两个字的确有些故弄玄虚,或者是一种没有什么深刻含义的称呼。然而画道毕竟与“乾旋坤转之义”相关,画道的内涵也值得进一步探究。在中国古代文化观念中,道与一切相关,道是一切之源,因此道也必然与中国画相关,道当然也是中国画的本源。古人认为绘画除了具有一般的状物、象形以及写意功能之外,当然还可以具有体道的功能。

毕:对。正是中国画古代画论关于画道的一些说法,启发了我关于画道理论的深入探究。而画论中大量的不同范畴与观念,经过梳理、抽取、重释与再赋义,则构成了画道中画理的有机组成部分。画道理论不只是单纯的画学理论,画道是画学理论与哲学理论的合一。画道形而上理论的构成,主要是源于《老子》哲学,并辅以《周易》《庄子》《孟子》《管子》等哲学思想以及理学、气学与心学等相关理论,但最重要的是《老子》。其中对于《老子》之书进行研究与提炼,并参用《周易》结构,成为一种创新的哲学体系。这种哲学体系叫作一二三哲学,构成了画道理论的哲学内核,《一二三哲学》一书就是讲这个内容。《老子》是中国哲学的发端,《周易》是中国思想的起源。将画道的一二三哲学直接扎根在《老子》和《周易》这样的原典之中,画道理论便具有了更充分的合理性。另如《庄子》《孟子》《管子》以及理学、气学与心学等相关哲学理念,也在不同程度与方式上参与了画道理论的有机组成;画道是画与道的合一。当画与道有机地结构在一起之时,特别是经过梳理与重释的画论思想与经过研究与重构道的哲学结合在一起之时,一种崭新的画学理论形态便产生了。因此,画道理论不仅是一种传统哲学与画论的重释,更是创造性的独立理论形态。最后一点,画道理论更是个人画学实践的产物,是创作过程所经验的形而上思考的理论升华。画道理论既不完全是传统画学的产物,也不完全是传统哲学的产物。画道理论的可行性、相关范畴以及方法论,必须依赖具体绘画实践印证。画道的具体绘画实践,也需要传统哲学与画学的创新形态。因此,画道理论不仅是对传统理论的学术研究,也更是一种理论与实践并举的创新理论,具有文献考证与义理阐释研究方式所无法取代的实践意义。

杨:我粗略地翻阅了您最近的两本书,感觉您所说的画道理论,是通过高配置的画学理论体系的建立,使中国画成为与道相结构关联的践行方式。画道以一二三哲学作为哲学原理,以三合之道作为空间结构方式,以兼三立两而迭用推一的二一之法作为方法论,使道的玄妙之理在画道的各个对偶范畴中生动地展开,使中国画学在其最高性质上成为画道。画道理论用中国画中不同层面的对立关系,证明甚至于践行了道的一二三之理,并且以不同层面的对立范畴结构为丰富的动态系统。在这个系统结构中,以心物关系为发端,以天人合一或道心合一为最高目标,以心术与象术互动为方法,并以心印与气术的方式印心证道于笔墨造型。当然,这样的方式也可以反向运行,并以此来作为改变人内心品质与胸次的方法。画道的性质关系着道与画二者,画道是画与道的二一之体。画容易谈,道不可道。我的这个问题可能难为您了:道是什么?

毕:道是一生二,二先在一中,不是一分为二。道就是二一之体。什么是二一之体?如果简要地以一二三之数论道,道是含二之一。含二之一必生二,一以二而实存,这就是二一之体。比如太极以两仪方式展现,两仪与太极共存即二一之体;天地万物以对立矛盾形式存在,其实是道以二的丰富方式之显现。任何一种二皆含有道一的先在之性,因此天地万物在本质上也是二一之体;画法中含有丰富的对立关系,当这些对立之二与道一共存之时,画道即成为二一之体。

以二一关系而论,一是道之根,二是一之体,万物皆是二一之体。二是道之体现,道一之性存于所有之二,体道即由二进一。在理的层面,道一生二,二是一的载体;在万物层面,尽管事物皆以二的形式显现,其实皆具有二一之性,皆是道具体的二一之体。所有事物皆由一所生,皆由二端组成,皆以二的面目出现,此即张载所说的“一物两体”。没有单方面存在的事物,也没有只以二存在的事物,更没有永远矛盾的事物。片面孤单的事物违背道,只有矛盾的事物也违背道,这与“二分法”有根本的不同。

体道是一种心体功夫。作为心体功夫,其本质即在二一关系上用力。作为二一关系,一即道,二作为纯粹之理,则常以不同事物的对立性为依托。因此,体道既需要纯粹的玄思,也需要在实践中经验玄思。体道必须在二中见一,因此既需要在理上以二思一,也必须以具体事物的矛盾关系为载体。人在理上知道是一回事,人在经验中知道又是一回事。体道是在具体中经验抽象,体道也是将道理验证于现实。已知之理能够与经验吻合,能够在实践中经验到未知之理,二者合一才是真正的心体功夫。中国传统哲学的最高目标,在于个人生命与宇宙之道合一,人提升自身而成为圣人;中国传统哲学的有效方式,即在于理论高度与实践高度的高度统一;画道也是如此。画家不是匠人,中国画到了一定的境界,就是哲学,这不是我个人的观点。

杨:是不是可以这样理解:画道体用合一、知行合一、道艺合一,画道即一种以绘画为法的载道之体,画道即以绘画为依托的心体功夫。画道不是纯粹思辨,也不是纯粹画法。画道理论与实践为一,其目的在于自觉利用实践载体而成就道心。人若仍是体用、知行、道艺二分,知是知、行是行,体是体、用是用,道是道、艺是艺,便无法见道。

毕:人欲以画进道,亦不能只见其二,还须将二者关联为一。形而上与形而下不二:形而上就是形而下,形而下就是形而上。知行就是一体:知就是行,行就是知。体用就是为一:体即用,用即体。道艺即一法:以艺进乎道妙之时,则不知艺之为道,道之为艺。一与二关联,知行、体用、道艺即能合一。

画道知行合一、体用合一与道艺合一,其意至深。画道既是人体验或经验道是什么的理论方法,也是掌握道的性质与思维方法的实践方式。只有将已知之理经验于实践,只有行为自觉依道而行,只有将技艺提升为道的层面,才可以说是真正地知道。在实践中体道有多深,形而上的高度就会有多高;反过来,画者心灵修为高度有多高,画法境界才会有多高。在实践中所达到的心灵高度,即在道上所达到的形而上高度。画道心印方式,既会准确体现一个人的道诣,也会准确体现一个人的艺术境界。理论高度与实践高度的高度统一,不仅仅在于高度,更在于统一,是高度与统一的统一。画道实践与心体功夫二者具有同等高度并且高度统一,才是画道的正确方法。

杨:您说道是含二之一,含二之一即可以生二无穷,因此画道的表现方式也是无穷的;画道既是由二见一的哲学方式,也是由绘画具体之二的返道实践。围棋只有黑白一种对立因素,尚可称之为棋道。绘画,特别是中国画富含大量高低不同层面之二,对立范畴复杂且难度更高,完全可以满足达道所需的矛盾丰富性,非常适合作为二的聚合之体。通常情况下,在低的层面,此一即此一,彼一即彼一;心即心,物即物;形就是形,神就是神;笔墨即笔墨,造型即造型,常常造成尖锐的观念对立。人欲以画进道,不但必须将一与二关联起来,也需要将对立之二合一看待。此一即彼一,彼一即此一;心即物,物即心;形就是神,神就是形;笔墨即造型,造型即笔墨。当二分双方以一中之二方式显现,当二者之间消除边见,即能以二进一。

毕:所以说,画道的方法是打破偏见,也就是佛教哲学所说的“边见”的有效方法,是求同存异、中庸中和的文化理念。同时,画道既是经验道的方便法门,也是成本低廉的体道方法。天下各种事物皆可以作为体道之载体,但是人如果以军事、政治、经济等事物或方式作为载体,或以庖丁解牛方式进乎技,显然成本高昂。画道是简易之道,游艺于尺幅之间。以画作为体道载体,成本低廉而且简易方便。画若布弈,不过一张宣纸,画坏了还可以重来。

画道是以艺为道,以道为艺。道是艺之源,在中国文化传统中,道艺关系自古就非常密切。古人并不把技术和艺术分开,也不把道与术分开,而是将道视作艺术之根源。技艺只是体道方式,道才是根本目标。画道志于道与游于艺合一,具体体现在寓道于术的方式之中。道不是纯粹思辨的哲学,道之精要同时也隐含于术。术就是真修,道就是实证。没有纯粹的哲学,一切都可以成为哲学;不能为艺术而艺术,艺术是为了灵魂之归宿。道艺合一成就了寓道于术的特别哲学方法,也成就了以艺体道的特别艺术方式。

画道直指人心。画道的方式,在于观物取象、立象尽意,道以艺行、形以载道,体道以画、进道以技。画道的方法,既要外师造化,也必须中得心源。画道外借于物、中得于心,与物神会、与道天和。画道内外合一、天人合发,胜物役灵、净心显道,使得画道在本质上成为一种直指人心的艺术方式。画道以道的方法来作画,以道心心印于画,所以作画过程也是以心体道的过程。人如果具有一颗道心,自然能够在这种绘画过程中经验道;人如果不具有一颗道心,也能够以此方式达到道心。

总之,画道是画与道合一,是形而上与形而下合一。画道之道即以道的原理与方法进行绘画实践;画道理论的结构方式、基本原理、目标和方法,皆以道为本,以道为法;画道理论的结构方式,即道的三合结构;画道的基本原理,即一二三哲学;画道的目标,即以道心关系为指归;画道的基本方法,即一二三哲学的二一之法;画道以二一之法为画法,通过一生二、二生三的方式心印气运,通过观象与修心,合笔墨与造型众多之二而为一,使无形之道聚成有象,使道心之象化为有形;画道使绘画过程成为经验道的方便法门,使笔墨造型成为个人的修心养命方式,使作品成为益己利他的载道之体;道以画为体,画为道之用;具有道之用的中国画和具有艺之体的一二三之道合一,是为画道。从这种意义上说,画道就是道。画道不是道的简装版,也不是道的普及版。画道所最终达到的道,即道的本身。画道之道不是小道,不比大道为低,同样可以上下与天地同流。

杨:《画道》一书体量太大,阅读起来感觉有些沉重。

毕:《画道》一书涉及的问题较多,需要论证的地方也多,所以字数也多,不太利于阅读。后来完成的《一二三哲学》与《画道精义》,文字相对精练。特别是《画道精义》一书,我是以写经的心情写的,尽量不多用一个字。在方法论上也不再使用“文学”的方法,而是“数学”的方法。其实最严谨的方法论,就是数学的方法,错一个小数点也是错。

杨:读您的《画道精义》,的确感觉与您以往的文字不同,多少有些“美文”的感觉,《一二三哲学》的学术性也是非常规范严谨。道是中国文化的根本,金岳霖在《论道》中即表达过这样的观点。我想继续问您的问题是:道在何处?因为这直接关系到以绘画的方式达道的可行性。

毕:惠东先生所问“道在何处”的问题,包括“道是什么”的问题,都是无法回答的问题。碰巧,我的研究就是在试图回答这样的问题。怎样能够觅道呢?道在天,道也在瓦砾屎溺,道在任何之处。但为什么人很难发现道呢?道是无极,道不可致诘。道无法对象化,道也无法以分析的方法研究。因为分析方法的对象是“有”,分析的方法对“无”无效。人无法与道分离并在道外观察道,人也无法深入道内在道内分析道。人如果能使道对象化,便意味着道可以有外;人如果能够分析道,便意味着道可以有内。道其大无外,在道之外再无外;道其小无内,在道之内再无内。若道无外,人即在道之内;若道无内,人即在道之外。实际上,人既不在道之外,也不在道之内。因此,道没有表象,人无法在道外看到道的样子;道不再有本质,道就是天地万物的本质。道先天地而在,无声、无形、无色、无味而实存。道不但在一切存在之先,道也在一切存在之上。但是人既无法到达天地之先,也很难达到一切存在之上。以人生之有限,人当在何处觅道?

从道与一二三的关系,即可知何处觅道。道以有无为性,有无共存于道,并混而为一。道是含二之一,有无是一中之二,因此道具二一之体。有无之性并存于道,道以有无相玄之性而能生;道以有无之性,道生一。道生一之一,完整地遗传了道的有无之性与二一之体,是道的微观同构同性之拷贝,体现了道的有无相生之因;一同样以有无相生之基因,一生二。含二之一必生二,一以二而实存,这就是道的二一实存之体,或曰道的二一之体。一生二之二,是有无同出于一。有无两者同存于道,但是名字不同,分别叫作有和无。有无之二同生于一,其性不同而相同。有即无,无即有,此有无二者同叫作玄;二以有无的玄之又玄,二生三。三是二与一为三,不是一是一、二是二,也不是孤立的三。因此,三是二与一的玄同:二是玄,一是同,三亦是二一之体。三是新一,与道的有无为一之性相同,本质上还是二与一为三。在二中见到了一,就等于见到了三。见到了三,不但等于见到了二,也是见到了一;以玄之又玄的有无相生之性,三生万物。所以天下万物生于有,亦生于无,同生于玄。有无二者同出,有无玄即以二一方式贯穿道与万物,于是道与万物的同具玄同之性,道与万物同具生生之玄德。

天下万物既生于有,亦生于无,同生于玄,是谓三生万物。道生万物的密码是三。有无同出,万物化生,道的有无之性即内在于万物,道的二一之体即内在于万物,道之玄也就贯穿了万物。有无玄三生万物,人可以在大千世界万物之中观物而寻道,即可以从万物中见出大道之玄妙——而绘画就是道典型的二一之体。人本身也是万物之一物,人其实与道同在。或者说,人就是道的一种实存形式,也是二一之体。从人的内在之处,亦有一条心与道合、天人合一之路径。

道不仅是形而上,道也表现为形而下。道不但在一切存在之先,在一切存在之上,道也在一切存在之中,在一切存在之处。人难以到达天地之先,到达一切存在之上,但是人可以在一切存在之中、在一切存在之处觅道。如果人以绘画的方式觅道,这就是画道。这里的奥秘是:通常人所见之二,是矛盾与二分之二,而道是一生二。道是二一之体,道不是独一无二,道是含二之一。人心与万物其实亦是二一之体,只不过一常为隐性。道是有一之二,一在二之先。在心物之世界,道是一切,表现为一切之二。道是一切之二,也是一切以对立形式中隐含的一。一切之二皆是道的实证,二的存在使不验成为可验。

在现象世界,在心物的世界,道以二的丰富方式向人显现。道可以表现为有无之二、心物之二、天人之二、天地之二、内外之二、乾坤之二、理气之二、大小之二、上下之二、形神之二、阴阳之二、男女之二、名实之二、因果之二、常变之二、生死之二、正反之二、强弱之二、导行之二、方圆之二、有形无形之二、虚实之二、高低之二、动静之二、刚柔之二、贵贱之二等无尽之二。包括西方哲学的主观与客观、精神与物质、存在与意识范畴,也皆是二。画道也是由心物、形神等众多之二组成,二的形式在世界中比比皆是:比如有无相生、难易相成、长短相形、高下相盈、音声相和、前后相随便是。道在万物以二端形式显现,万物皆是一物两体。一是太极,二是阴阳,物物皆是小太极。人直接见到道一是相对困难的,但是人可以通过二而见一,这就是觅道的方法。画道即道具象的二一之体,完美地体现着道的二一之理。人可以通过绘画而循二进一,人可以在绘画的各种对立因素中证道,画道的达道方法即由二进一。在现象世界得道方法的精要,或者说一二三之理的利用之要,即在于使画面各种对立之二回归于一,此即立两推一。一阴阳才是道,由二得一而不伤二,即得道。天地得一以清宁,人心得一而天下正。

杨:道是一生二,得道的方法即由二进一。这在中国画笔墨造型的画法中,中和对立因素,不执一、执中,达到和合化境,比比皆是。

毕:大道至简。《老子》的“一生二”,三个字,内涵十分深刻。一生二,一是本原,一切在一的基础上产生。二生三,二与一为三,一是归宿,一切都将回归于一。所以一是第一性,是根本。二之中任何之一都不是第一性,“其无正也”,这是区别于二分法的关键。

杨:《画道》虽然看起来是“志于道”,但是画道解决矛盾的方式,则更像是“游于艺”。孔子说:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”我理解,建勋先生画道理论“游于艺”的意义在于:人或许永远不能完整地把握道,这不能阻止人经验道的内在冲动。道既是无极又是方便,我们随时可以在道路之上。道既在我们的身心之中,也在触手可及的任何地方。道在日常生活每一个角落,也在目不能及的浩瀚宇宙。

毕:是啊,我们就是道化微尘,我们与道从未分离,但我们并不会时刻感受道之所在。人无法离开道,但是人会忘记道,这是生命的机制,就像会忘记从哪里来一样。肉身形骸会使心道之间阻隔,这种阻隔同时又是体道的必备条件。道可朝闻而夕死,道比生命重要。道是比所有利益还高的至高利益,是超越所有世俗目标的最高目标。无论富贵贫穷,无论成功失败,经验了道的玄妙,听到了久违的宇宙乡音,对于肉身生命已经足够。道是天地之心,道是生民之命。在心灵上追求道,渴望成为得道之人,达到心道合一的人生境界,是中国士人所独有的价值观。当人达到这种人生境界,就会与天为徒,与万有同在,参天地之造化,故唯此为最高。

杨:实事求是地说,在不无浮躁与急功近利的当下画坛,像您这样能够扎扎实实地做基础理论研究确实是难能可贵。

毕:谢谢。基础理论研究应该受到重视,因为事关我们自主的文化价值观的建立。中华文化深厚博大,完全可以从中提炼出现代形态的阐释系统与方法论,并建立中国文化自己的价值评判体系。依托数千年中华文明的深厚文化传统,采用现代的学术方法与方式,建立独立自主的基础理论体系,这样的工作更具有重要的价值。西方之所以能够将一堆垃圾变得价值连城,能够将小便器变成美术史名作,是因为背后有强大的理论阐释系统,他们的基础理论研究工作比我们做得好。我们的艺术家们比较趋利,常常将获得西方的肯定与赞许放在价值追求的第一位。我们的理论家也常常拿西方现成的阐释系统与方法论来研究中国文化现象,忽视了自身独立的基础理论建构工作的重要性,这无疑是一种缺憾。

杨:在我国的艺术界,这样的基础理论研究工作已经很少有人做了。没有基础理论研究工作与价值判断体系的建立,艺术家个人的艺术谋略或策略就像买彩票一样没有必然性。艺术家所选择的表现题材或主题,所跟从的艺术思潮或主张,如果正好与未来对于这段历史的性质与定义相吻合,就算押对宝了,中了大奖。所以现在一个艺术家的成功,不是正常的自然现象,不完全取决于其自身的根本价值,而取决于外在的机会,媒体与市场才是大师的制造商。而未来的历史一切都在变动之中,没有定准,所以艺术家的中奖概率也比较低。况且,中奖的价值标准也是由别人所制订。您的画道理论研究的意义在于:艺术家不再是以变应变的谋略者,而是将艺术的追求推回到永恒不变的根上去。世界千变万化,艺术家不一定需要从历史的角度进入艺术史,不需要处心积虑地把自己包装成一个历史事件,而是直接进入永恒而面对根本问题。因为无论枝叶部分如何变化,宇宙与生命的基本问题或根本问题永不过时。

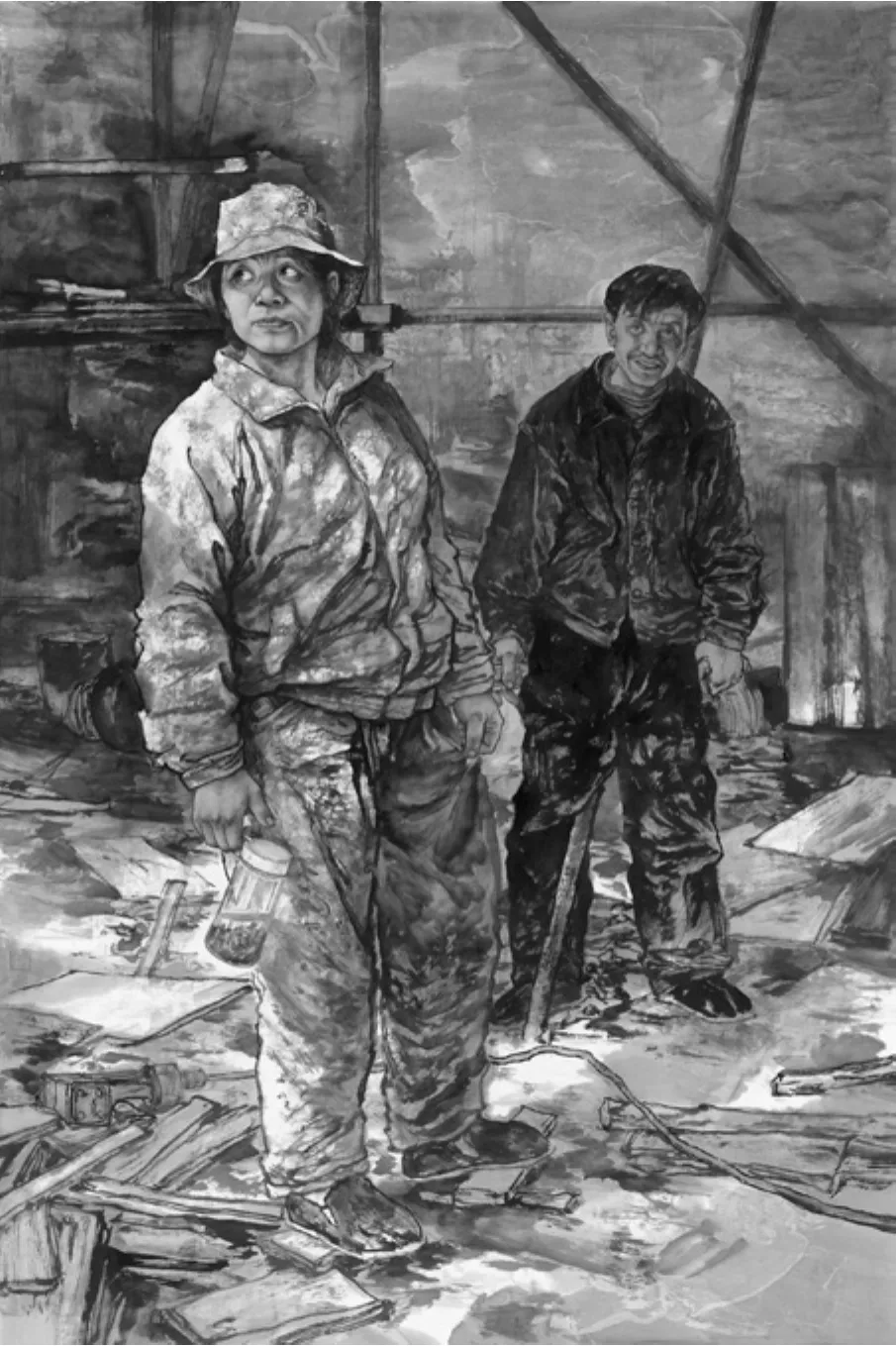

日暮乡关何处是 186cm×124cm 2012年

毕:人对于道的追求永远都在过程之中,因为道就是永无止境。人被放逐到这个大半是水的星球上,其使命就是寻找和忆起,只不过多数人放弃了这种使命。“我是谁?从哪里来?要成为谁?”这是一个自觉艺术家永远祈求的神示。记得我在鲁美读书时曾画过一套组画,题目叫作《太阳花》,表现了一个孩子寻找远方太阳花的心路历程。作品运用象征的手法,并配了我自己创作的一首同名长诗。诗中使用了夸父逐日的神话原型:“夸父与日逐走,入日;渴,欲得饮,饮于河、渭;河、渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。”人类历史上有人“道渴而死”,有人“朝闻道,夕可死矣”,这似乎已是宿命。从那个时候,我对于这样的宿命便充满了景仰与热爱。有一种事情永无止境,你不用担心它做完了再无事可做,还有比这更好的事情吗?

杨:那下一步您要做的事情是什么?

毕:下一步就是在艺术实践上,完成画道类型的创作作品,使理论与实践相匹配。我目前的创作,其实已经具有画道的主要要素与基本成分,但是还不够纯粹,下一步就是要纯粹起来。