低效公益林改造技术与措施

——以宛陵林场为例

2018-08-27程千木

程千木

(宣州区宛陵林场,安徽 宣城 242000)

公益林是指为维护和改善生态环境,保持生态平衡,保护生物多样性等满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展为主体功能的森林、林木和林地。简单的说,公益林就是以发挥生态效益为主的森林,主要利用森林的生态功能和社会功能。

1 宛陵林场公益林现状及特点

宣城市宣州区宛陵林场林地总面积11 116.3 hm2,总蓄积量533175.1m3。其中国家公益林5451.1 hm2,占林地总面积的49.04%;省级森林公园898.7 hm2,占林地总面积的8.08%。公益林蓄积量337 534 m3。

1.1 树种相对单一,林分结构不合理[1]

上世纪末宣州区国有林场在进行人工造林时单纯考虑营林的经济效益,忽略生态效益,营造了大面积单一树种纯林。2004年界定公益林时,划定的公益林均是人工纯林,树种单一,以湿地松、马尾松、杉木等针叶树为主。调查发现,宛陵林场公益林中人工湿地松纯林面积2 582.7 hm2,比例达到40.7%;人工马尾松纯林1 759.9 hm2,比例达到27.7%;人工杉木纯林483 hm2,比例为7.6%;毛竹和阔叶林等林分面积1 516.7 hm2,比例仅占24%,造成了公益林的树种结构单一,生态功能较低。同时,林分密度极不均匀,部分林地造林郁闭成林后就没有进行过抚育间伐,林分密度在4 000株/hm2以上,远远高于合理林分密度,而又有一部分林分由于不合理经营利用,林分稀疏。

1.2 公益林平均林分蓄积量低

全场公益林中,近熟林、成熟林、过熟林的面积2 484.3 hm2,占比较小。现有公益林的单位公顷蓄积量为53.2 m3/hm2,处于相对低下的水平。

1.3 森林生态功能相对低下,生态效益差

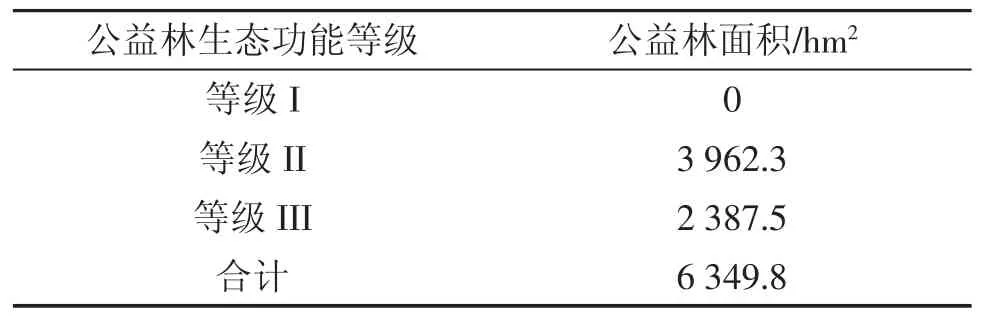

依据国家制定的国有林场森林生态功能等级监测指标体系,按照森林蓄积量、森林自然度、森林群落结构、林分树种结构、林分平均高度、林分郁闭度、植被总覆盖度、枯枝落叶厚度等级等因子判定森林生态功能(见表1)。分析表明,全场公益林森林生态功能等级,62.4%为II级、37.6%处于III级状态(见表2),森林生态功能低。现有公益林中,针叶林多、阔叶林少,纯林单层林多、混交林复层林少,森林结构不合理,林分质量不高,防护效益差,防护功能弱。

表1 国有林场森林生态功能等级划分标准

表2 宛陵林场公益林生态功能等级划分面积统计

1.4 生物多样性差,森林生态系统不稳定

宛陵林场公益林均是人工纯林,树种单一,以湿地松、马尾松、杉木等针叶树为主,此类公益林面积达4 825.5 hm2,占全场公益林面积的76%,林中动植物资源丰富度差,部分成熟林和过熟林的质量和效益逐渐开始衰退,生态系统脆弱。全场现有森林资源生物多样性差,生态系统稳定性脆弱,生态功能低。

2 宛陵林场低效生态公益林的成因[2]

低效生态公益林,是指受人为因素直接或间接作用的影响,林分结构和稳定性失调,林木生长明显下降,系统功能退化或丧失,导致森林生态功能及生物量显著低于同类立地条件下相同林分平均水平的公益林。宛陵林场境内低效生态公益林约2 049.6 hm2。

2.1 良种壮苗率低,造林树种单一

上世纪八九十年代营造林时,存在种苗质量差,未严格实行良种壮苗,见苗就用,见种就采,调运种子和苗木不问种源,良种率低;片面追求造林面积和绿化率,造林没有做到适地适树,不管造林地和林种特点,千篇一律造松、杉等,导致林分质量差,生态效益低。

2.2 经营管理粗放

由于重造轻管,幼林抚育工作不及时或未进行抚育,灌木(竹)杂草抑制了目的树种的生长,导致部分造林地幼树、幼苗死亡,形成了低效公益林。立地条件较好的地带已经郁闭的林分,因未及时进行抚育间伐,造成林分密度过大。如杨林分场枣树园营林区和夏渡分场漕塘营林区有近400 hm2湿地松公益林,由于自然整枝十分严重,树干纤细,遇大风或大雪天气,易成片倒伏;同时林分内部通风、透光、透气性差,林木生长显著低于同等立地条件下的平均水平,形成高密度、林木分化严重的低效公益林。采伐后杉木萌条形成二代、三代小老树林。如青隐山分场大黄村、杜家湾营林区和杨林分场长里岗营林区有72 hm2杉木林不合理采伐后,任其萌芽更新,而未根据杉木的生态学特性和立地条件进行抚育和改造,以致形成“小老树”,导致生态效益非常低,病腐、断头、多叉、频死等林木约占40%,形成大面积低效公益林。

2.3 不合理采伐

部分公益林由于不合理采伐,使林分遭到破坏。国有林场改革前,林场因保生存,为了取得一定短期经营收益,采伐中存在砍大留小、砍强留弱,近处强伐、远处弱疏及“拔大毛”现象。如杨林分场长里岗和新农村营林区有70 hm2湿地松公益林因为不合理采伐,出现了天窗,单位面积蓄积量少,郁闭度低,林分结构遭到破坏,森林质量也越来越差。

2.4 林业有害生物危害

树种组成单一,林分结构简单,有害生物危害严重,导致林分结构和组成失去完整性,森林生态功能大大降低,形成低效公益林。宛陵林场二十世纪八九十年代和本世纪初大面积营造松类针叶纯林,总面积达6 420 hm2,同时期附近乡镇林农也普遍营造松类针叶纯林,由于松材线虫病危害,加上马尾松毛虫和思茅松毛虫发生频繁,2017年全场松毛虫发生面积达到2 000 hm2,大面积针叶纯林逐渐显现出低效特征。

2.5 自然灾害

森林火灾、灾害性天气也是形成低效公益林的原因之一。森林火灾、灾害性天气虽然对林分不能构成毁灭性破坏,但会造成林分生长缓慢;而雪灾、风害则造成树木断梢、倒伏,严重破坏林分结构,野生动植物的种类和种群数量明显减少,物种生物多样性显著下降。杨林分场新农村、长里岗营林区的部分湿地松公益林和高立洪分场部分杉木公益林受2008年雪灾影响形成了低效公益林。

2.6 立地条件差

立地条件差是导致低效公益林形成的自然因素,主要表现在土壤贫瘠,土层薄。如杨林分场前进队和蓼叶沟营林区有120 hm2的湿地松纯林公益林,土壤以第四纪红土为主,有机质含量低,大部分在1%~2%,土壤瘠薄,厚度多在30 cm以下,保水保肥能力差。在这种立地上生长的湿地松极易形成低效公益林,有的15年生的树木,林分平均胸径仅8 cm,林分的抗逆性和稳定性差。

3 低效公益林改造技术与措施

3.1 改造技术

2014年和2015年,宛陵林场在杨林分场的长里岗和蓼叶沟营林区对低效公益林进行改造,林下套培毛竹88 hm2。主要选择立地条件较好,土壤厚度大于80 cm,郁闭度0.4~0.7的林地。主要技术步骤如下:

3.1.1 砍灌清杂

全面清除林地内杂草和灌木(杂竹),留桩高度低于15 cm,保留有培育前途的苦槠、枫香、檫木、栎类等阔叶树种和珍贵树种。主要采用人工砍灌,同时结合机械作业。作业时间为8~9月份。

3.1.2 整地与栽植密度

块(穴)状整地,规格为 80 cm×60 cm×50 cm,长边方向与等高线平行。栽植密度根据现有林分郁闭度情况决定,总体控制栽植密度在20株/667m2左右。作业时间为10~12月份。

3.1.3 母竹的选择、采挖和运输

选择1~2年生,2~4 cm粗,生长健壮,无病虫害,分枝低,枝叶繁茂,鞭色鲜黄,鞭芽饱满,鞭根健全的单株作为母竹。尽量选择就近采挖竹母,竹母采挖首先要确定竹鞭的方向,一般竹鞭走向多数和第一层枝盘方向一致。挖竹母时,在距母竹40 cm处用锄头轻轻挖开土层,找到竹鞭,再沿母竹来去鞭方向呈椭圆形挖好,来鞭留20 cm,去鞭留40 cm截断。采挖竹母要保护好竹鞭,尽量做到少伤竹鞭、鞭根和笋芽,更不能强行用力摇动种竹,以免损伤“螺丝钉”。母竹挖好后,截去竹梢,留枝3~4盘,并使切口平滑,竹母尽量多带宿土。竹母运输的关键在于保护笋芽与“螺丝钉”不受损伤和母竹不失水,须防止侧芽和“螺丝钉”受伤以及宿土震落。抬运或挑运时,可用草绳捆绑宿土,竹竿直立,切不可将母竹竹竿扛在肩上,这样易使“螺丝钉”受伤,宿土震落,不易栽活。

3.1.4 竹母的栽植

1~3月份是竹子造林的好季节。母竹造林要做到“深挖穴、浅栽竹”。母竹采挖后要及时栽种,避免风吹日晒影响成活。栽植时,将表土(去除草根和石块)垫于栽植穴底整平,厚度15~20 cm;再将母竹根盘置于穴中,尽量按照母竹原来的座势栽植,不要“反山”,来鞭靠穴,去鞭留穴,然后填土,分层填实。竹竿可顺其自然,不必直立。“栽松不松,栽竹不实”,填土时不可在竹鞭上方踩踏,防止损伤鞭芽,母竹宿土上方覆土5~10 cm,培成龟背形土堆,略高于原着生深度。

3.1.5 栽后管理

毛竹造林到成林郁闭一般需要6~8年或更长时间,所以对栽后管理尤为重要。未满园期间,每年要松土除草2次,并进行施肥;笋期加强管护,防止牲畜危害,适当疏笋,培养壮笋粗竹。同时,对原有林木进行间伐和清理,逐步培育成杉(松)竹混交林。抚育时保留有培育前途的阔叶树种和珍贵树种。

2014至2015 年,宛陵林场在杨林分场套培毛竹88 hm2,当年造林成活率达95%;2017年7月份检查竹林抚育时,进行了出笋情况调查,平均每株竹母出笋2.6个,情况较好。

3.2 改造措施

套培毛竹仅是进行低效公益林改造的一种技术措施。进行低效公益林改造要综合考虑自然、人为、经济和社会等因素影响,低效公益林改造可以采取封山育林、补植补造、林下更新和间伐改造等多种改造方式进行,改造要坚持以自然修复和人工促进相结合、因林施策原则。

3.2.1 封山育林

宛陵林场处于亚热带北缘,四季分明、气候温和、雨量适中、日照充足、无霜期长,光、热、水等气候条件优越,植物生长迅速,大部分公益林林内已经有天然萌发留生的阔叶幼苗幼树,应该采取“封山育林”的方式来恢复天然植被,而不必花费大量的成本去“植树造林”。实行封山育林,采取全封、半封封育方式,在封育区对符合封育目标或价值较高的乔、灌树种,特别是阔叶树种,采取除草、松土等培育措施,促进其生长。麻姑山分场、杨林分场以及高立洪分场大部分低效公益林林内苦竹等杂竹丛生,在封山育林的同时要进行割灌除草,在割灌除草作业时要特别注意保留林分中有培育前途的阔叶乔木和灌木树种幼苗、幼树。

3.2.2 补植补造

杨林分场新农村、长里岗经营区由于不合理采伐形成的低效公益林和因自然灾害而形成的低效公益林,林中空地较多,林木稀疏,可采用补植补造方式进行。先清除林分内弱势木,再选择适宜树种进行补植。补植补造树种先选择乡土树种、阔叶树种及珍贵树种,如枫香、苦槠、紫楠、马褂木、木荷、青栲、甜槠、青冈栎、朴树、麻栎等。选择的补植树种应与林分现有树种在生物特性与生态习性方面共生相容,形成结构稳定的林分,改造培育形成复层、异龄、针阔混交林分。

3.2.3 林下更新

对于造林树种选择不当或立地条件较差而形成的低效公益林,以及林业有害生物危害形成的低效公益林,可采用林下更新造林方式进行改造。如杨林分场前进队和蓼叶沟营林区有120 hm2的湿地松低效公益林,以及麻姑山分场和夏渡分场因林业有害生物危害形成的马尾松低效公益林,需要调整树种,采取间伐部分针叶树,清除林分内枯死木、濒死木和林业有害生物危害的林木,进行林下造林。造林树种可选择乡土阔叶树种(枫香、南酸枣等),同时采取培育林内现有幼龄阔叶树等方法进行调整,促进培育形成混交林。

3.2.4 间伐改造

对于经营管理粗放,林分过密形成的低效公益林,如杨林分场枣树园营林区和夏渡分场漕塘营林区近400 hm2湿地松公益林,采取间伐改造,调整林分密度,平衡土壤养分,调节林内水分循环,改善林木生长发育的生态条件,促进林木生长,改善林分结构,提高林分质量。

4 结语

低效公益林套培毛竹是对低效公益林改造技术的有效探索。低效公益林改造要综合运用封山育林、补植补造、林下更新和间伐改造等措施,培育目标树,清除枯死木、差木、林业有害生物危害和无培育价值的林木和干扰树,调整林分树种结构、层次结构和林分密度,促进低效公益林向近自然多功能可持续经营的森林经营方向过渡,增强林分稳定性,改善林分生境,提高林分的生态效益、社会效益和经济效益。